中山道“風の旅”2024〜第4ステージ、第5ステージ

これまでの旅路は↓

5月2日

【第4 ステージ】木曽福島〜中津川宿 56km

夢を見ない深い眠りから目覚める。

いよいよ後半ステージに入る。今日はたったの56km。右膝はまぁまぁ落ち着いてるし大丈夫だろう。

宿を出て末房さんの車で木曽福島駅まで行く。

快晴で気分上々。門限も無いし木曽路を満喫しようと思う。そして朝8時過ぎにスタート。

しばらく走るとこれまでになく大腿筋に痛みを感じる。どうやら昨日の激走のせいではないかと思う。ペースの遅い旅ランでは大腿筋のような大きな筋肉を酷使することはないんだけど、さすがに昨日は酷使したかも。昨日頑張って走った勲章のようなもんだし、筋肉痛は故障ではないので心配無用。

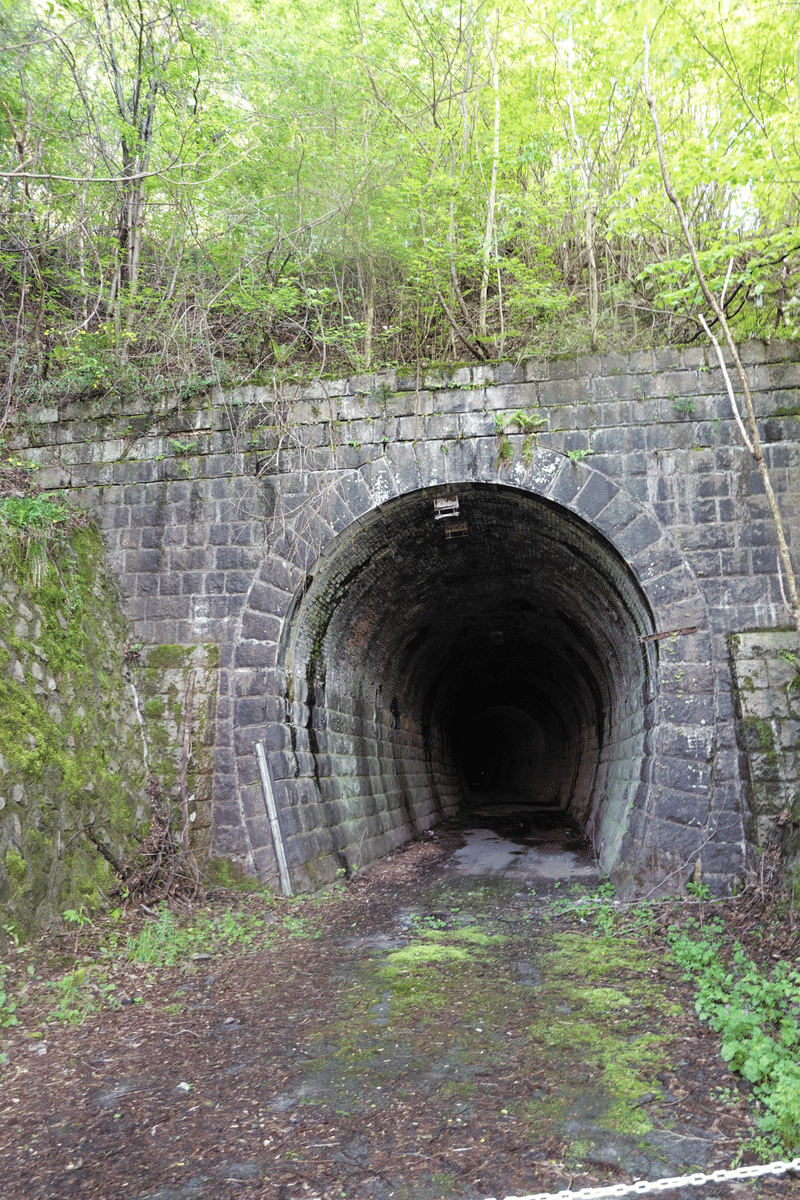

走り始めてすぐに「千と千尋」に出てくるような使われていない古びたトンネルが現れる。照明も無く中は真っ暗だ。ヘッドランプを点灯して進む。

これが長いトンネルだとちょっと怖いけど幸い短くて良かった。

旧道沿いの巨木を見るといつも思うが、気の遠くなるような長い年月の間、行き交う人々をずっと見守ってたんだろうな。もし木の内部のどこかに記憶があるのならタイムラプスのように映像化して見てみたいもんだなと思う。

時折、旧道らしく石畳が現れる。決して走りやすくはない。飛脚は別にして昔の人は走ることなんかなかったと思う。現代人は時間に追われることに慣らされ過ぎている。

そんなことはともかく天気が良いと何もかもが気持ちいい。

溢れんばかりの新緑に包まれた渓流。

これぞ木曽路だ。

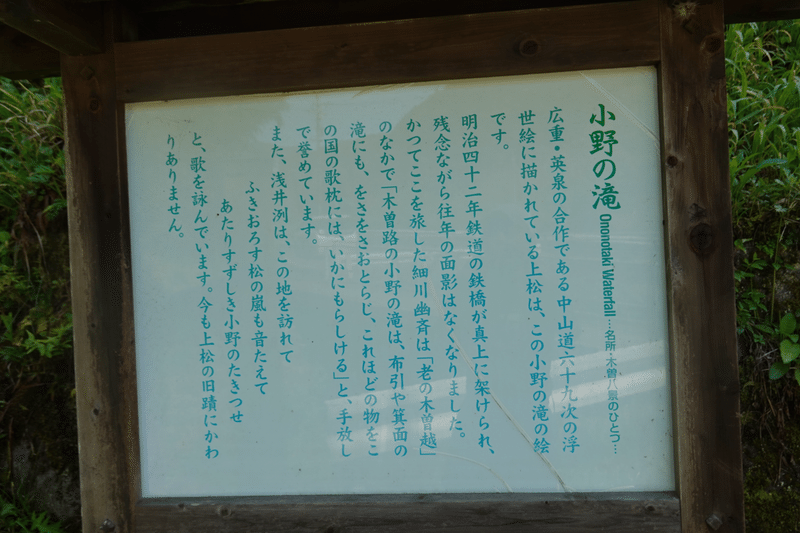

説明書を読むと『かつてここを旅した細川幽斉は「老の木曽越」のなかで「木曽路の小野の滝は、布引や箕面の滝にも、をさをさおとらじ、これほどの物をこの国の歌枕には、いかにもらしける」と、手放しで誉めています。』と書いてある。

関西人なので布引も箕面の幼き頃から良く知ってるのでとても親近感を覚える。

木曽路の美しさに見惚れて走る気がしないくらい。実際のところ距離も短いしさほど大きな峠越えも無いので久しぶりにのんびりした気分でほぼ歩きで進む。

山肌は眩いばかりの新緑で染められている。

眼前に壁のように聳える山々。

移動エイドカはこんな感じ。

これまでで一番余裕のあるステージなので写真を撮る。たいがいは余裕が無いので着くなり飲んだり食べたりで写真のことまで気が回らないもんで(^_^;)

移動エイドを出て間も無く須原宿に入る。

あちこちに水場がある。丸木舟みたいに木をくり抜いた桶に水が貯められいるのが特徴。

須原宿の水舟と言って、後で調べてみたらサワラ材の丸太をくり抜いて作るとか。

鉄の道と人の道。旅人(ランナー)も風景に溶け込んでその一部となる。

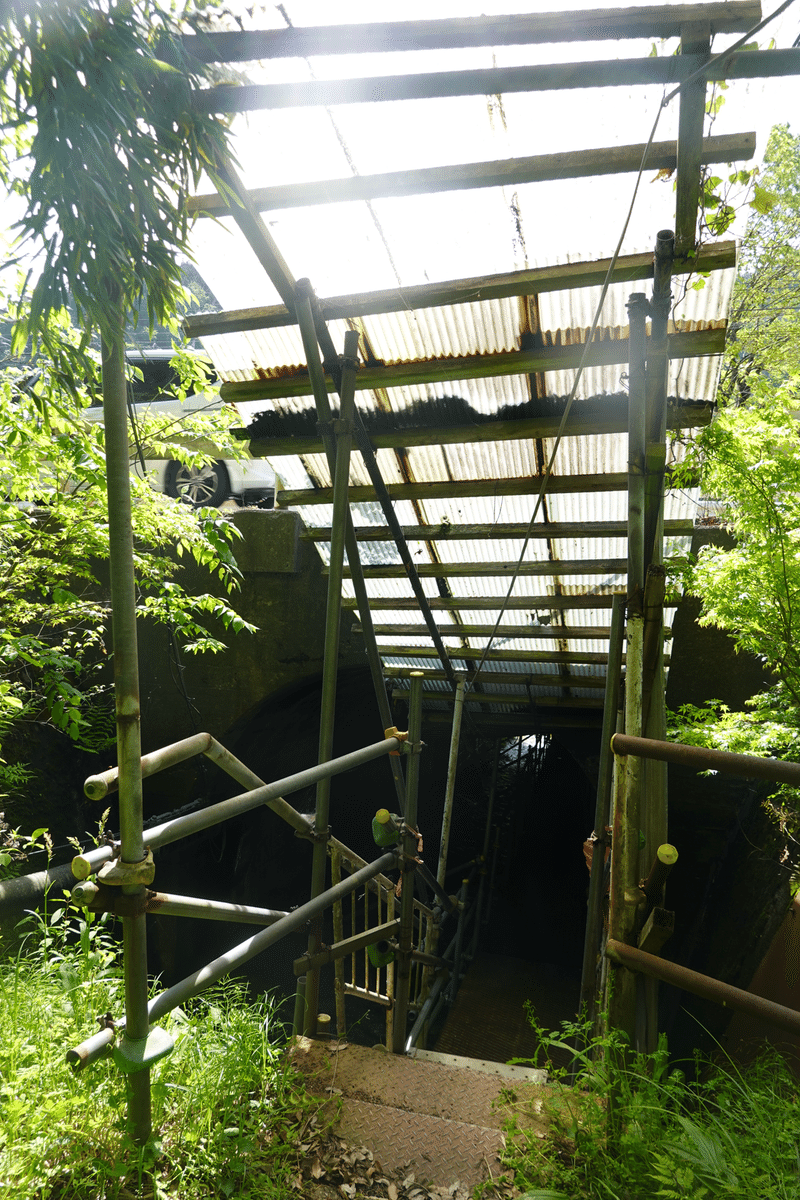

国道を横切るのに「地下トンネルを潜る」と地図に書いてある。入口がどこか分からなかったけど鉄管で組んだ階段が道路下へ続いてる。

地下トンネルと言うけど、ジャブジャブと流れる沢水の上に、工事現場の足場のように渡した仮設道だ。下を見るとちょっと怖い。

横断歩道の無い車道を横切るのは危険なので設置されたんだろうけど道と言うにはちょっと無理がある。

三留野宿に入る。

人の家の庭先みたいなところを通る。住んでいる方には申し訳ないけど旧道を守るということでお許し願おう。

妻籠宿が近づくにつれ旧道の趣が増してくる。

そしてタイムスリップしたかのような町並みが現れる。観光地化されているとは言え、それが故に町並みがしっかりと保全されているのだから良いこと。前後の旧道を含め外国人(欧米人が目立つ)の若いハイカーがとても多い。逆に日本人は年齢層が高め。日本の若者よ何処へ。

妻籠宿を後にして馬籠峠へ向かう。

風情のある石畳が続く。

茶屋は昔もこんな佇まいだったんだろうな。ここでゆっくりお茶と団子をいただくくらいの余裕が欲しいもんだが、ここへ来るまであまりにのんびりし過ぎて日が暮れそうなので先を急ぐ。

馬籠峠は碓氷峠や和田峠に比べたら小さな峠なのでさほどキツくはない。

峠を過ぎると馬籠宿が現れる。なんとか明るい間に通過できそうで良かった。

宿場全体が坂道なので、平面的な妻籠宿よりも絵になる。夕方遅くて観光客はみんな夕食中なのか人気がほとんど無いのも絵が引き立つ要素だ。時間帯や、お天気次第で同じ場所でも違って見える。人だけではなく景色も一期一会なのだ。

馬籠宿を過ぎ中津川宿へ向かう途中で陽が落ち辺りは急に暗くなる。

有名な落合の石畳を通る頃には暗闇に包まれる。ヘッドライトを点灯して坂を下るが歩きにくくてしょうがない。暗闇だと風情も何もあったもんじゃない。落合宿を経て中津川宿までがなんだかとてつもなく長く感じる。

20:40頃に中津川宿の宿泊先に着く。

まずは風呂に入る。そのあと、それなりの都市なので夜遅くまで近くの居酒屋が開いてるとのことで夕飯はみんなで居酒屋へ。

料理の写真撮り忘れたけど美味しくてボリュームもあって安くてとても良い居酒屋だった。

そして深い眠りにつく。

5月3日

【第5ステージ 】中津川宿〜武佐宿 155km

夢を見ない深い眠りから醒める。

連日走るだけの暮らしに身体もだいぶ慣れてきたところではあるが、いよいよ後半の山場である155kmの長丁場を迎え少し緊張する。木曽から美濃、近江へ。

いざ出陣!

8時にスタート。

かなり都市化されているけど中山道沿いはそれなりに保存されている。

江戸時代に宿場は旅人の宿泊場であると同時に一種の城塞の役割も持たされて整備されたそうで、宿場の出入口には必ず枡形が設けられている。枡形とは、街道を二度直角に曲げ、外敵が進入しにくいようにしたもの。宿場によっては車に合わせて緩やかなカーブの道に変形されたりもしてるけど、ここ中津川宿場の枡形は見事な直角を描いていて立派。

中津川宿を離れて高台へ登る途中、35年勤めて3月31日で定年退職した(まだ勤めてるけど)三菱電機の中津川製作所が見える。出張で何度も訪れた工場だけど、東京から自分の脚でここまで来るなんてなんだか不思議な気持ち。

その先に立派な一里塚がある。残念ながら片側しかないが、ネットで調べてみるとこれでも往時の1/3の規模だとか。往時の一里塚をこの目で見たかった。

18時前に御嶽宿を通過。どんな宿場も一軒ごとに屋号があった。橋下屋、金子屋、伊勢屋、平野屋、升屋、三河屋、桔梗屋、竹屋、吉野屋、若竹屋、信濃屋・・・・・

身分制度により武士以外は苗字を名乗ることができなかったため、屋号をつけるようになったとか。建物の保存度が良くない宿場でも各家に屋号の看板だけは残している宿場は結構ある。宿場としての歴史を少しでも残したいという地域の思いなのだろう。

この後、陽が暮れて闇に包まれてからは、先を急ぐ気持ちもあってか写真はほとんど撮っていない。太田宿の手前辺りから夜間走で脚が冷えたせいか右膝が再び痛み出してロキソニンテープを貼り替えたら痛みは消えた。

太田宿の移動エイドで腹ごしらえをして先へ進む。木曽川の土手から県道207号線に入る。しばらく行くと反対車線にコンビニ発見。なんだか無性に温かいコーヒーが飲みたくてピットイン。再スタートした時に久しぶりにやらかしてしまいました。たまにやっちまうやつ。反対車線だったことを忘れて進む、つまり逆走だ。

207号線を西へ向かってたのに太田宿へ戻るように逆走してる。3kmくらいのロス。気づいて戻るが県道は歩道が荒れてるし車がひっきりなしに走ってストレスなので川土手を進むことにした。最初から川土手を走ってれば良かった。だけどそうしていたらコーヒーは飲めなかったわけで・・・

うとう峠”を越え、鵜沼宿を過ぎ、各務原市民公園の移動エイドでブレイク。

淡々と走り加納宿を4時前に通過したくらいから再び右膝が痛み出す。用心のため岐阜駅に緊急ピットイン。ここでロキソニンテープを貼り替える。駅は24時間電灯が着いてるし、建物の中は暖かいので居心地が良い。いつまでここに居たい気分。眠いし仮眠の誘惑もあったけど意を決して立ち上がり再び走る。

駅を出ると夜空が白んできた。

夜が明けてホッとしたところでウッチーさんエイドに到着。太田宿で一泊してからスタートする後発部隊のサポートがあるので、末房さんだけだとカバー範囲が広過ぎて大変。どうしても先行部隊(と言っても2人だけど)が手薄になる。なのでウッチーさんが先行部隊をサポートしてくれるのはとても有り難い。夜通し黙々と走ってきたので人と話せるのも気分転換になってとても有難い。

河渡橋で長良川を渡ると河渡宿に入る。

その次が美江寺宿。

陽が高くなり暑い。夜通し走って眠気が増してくる。

そんなタイミングにとても居心地の良さそうな公園を通り掛かる。それが小簾紅園。

ここにも皇女和宮の物語がある。

『落ちていく 身と知りながら もみじ葉の 人なつかしく こがれこそすれ』

公武合体のために徳川第14代将軍家茂公に嫁いだ、仁考天皇の第8皇女和宮(かずのみや)が中山道を御降嫁の折、呂久川(現在の揖斐川)を御座船でお渡りになる際に、色麗しく紅葉しているもみじを一枝舷に立てさせて玉簾の中から詠まれた歌。

もみじと自分の境遇を重ねて胸中を綴る。どんなに技術が進化したところで、人の心は今も昔も変わらず。

ここで20分ほど仮眠しようと寝転んだベンチからちょうどもみじが目に入る。春なのにもみじってちょっと不思議。

スマホに20分のアラームをセットして仮眠に入る。ハッとして目が覚めたらちょうどアラームが鳴る前だった。こういう経験は過去にも何度かある。きっとそれ以上眠ると起きられない。おそらく戦闘モードなので体内アラームが自動的に働くのではないかと思う。

遠くに伊吹山が見えてきた。近江は近い。

記憶が定かではないが赤坂宿辺りだったか、川の両岸を挟んでたくさんの鯉のぼりが泳いでる。

その先で大きな山車が目に入ったかと思うと、山車を押す祭りの列が現れる。田植えのシーズンは豊作を祈る祭りの季節なのだ。失われつつある伝統文化だが世代を越えて継承されていることにホッとする。

段々と暑くなる時間帯。そんな時間帯に走りたくはないが先を急ぐ。垂井宿で再びウッチーエイド。関ヶ原からひと山越える前に一息つけて良かった。前回は真夜中だったので暑くはなかった。今回は暑いのでキツい。

頑張って坂を登る。

登った先が今須峠。往時は茶屋があったらしいけど今はない。

峠を降りると今須宿へ入る。

ここが美濃と近江の境界らしい。

木漏れ日の美しいトレイルが続く。暑い日でも木陰は涼しくて気持ちいい。

その先に清らかな水路のある宿場を通る。

醒井宿(さめがい)だ。

『醒井の地名の由来となった清冽な湧水は、太古より枯れることなく流れています。

水は生命の源。道ができ、往来する人々は醒井の清水で疲れを癒し、旅を続けました。道は街道として整備され、中山道となり、醒井は中山道61番目の宿場として栄えました。

中山道醒井宿の町並みは、地蔵川の流れとともに今日も息づいています。』

前回は深夜だったので今回は明るい間に来れて良かった。

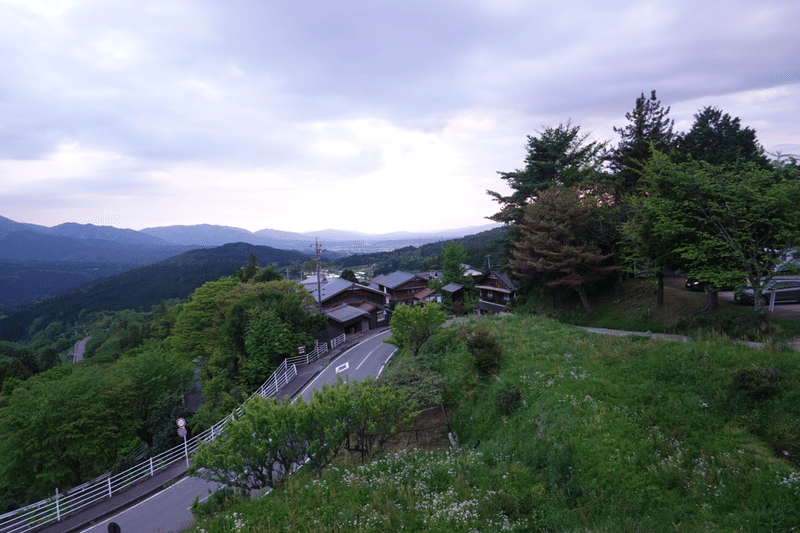

再び登りが続く。陽もだいぶ傾いてきたのでもつ暑くはない。登り切ったところが摺針峠。

ここで初めて琵琶湖が見えて感動する。ちょうど夕暮れ時のマジックアワーだったので、先を急ぐ身ではあったが一期一会の出逢いなので、陽が落ちるまでずっと魅入ってた。

『摺針峠は、中山道随一の名勝として知られ、ここからの眺望は「眼前好風景なり。山を巡て湖水あり。島あり。船あり。遠村あり。竹生島は乾の方に見ゆる。画にもかかまほしき景色なり」(『近江輿地志略』)と記されているように多くの絵画の題材になっています。摺針峠の名前の起こりは、「京都で学んでいた学生が学業半ばで帰路に就いている途中、この地を通り、一人の老婆が一生懸命に斧を研いでいる光景にであい、『斧を研いで針にする』という言葉を聞いて、自分の志が足りないことを恥じて再び京都に戻り学業に励んだ。この学生が後の弘法大師である」という話に由来すると伝わります。』

ここから先は暗闇に包まれたので写真もほとんど撮らずゴールの武佐宿へ向けて淡々と走る。

そこそこ走れているので、特に門限は無い前提でなら辿り着く自信はあったのだけど、末房さんから連絡がありホテルに0時の門限があるとなこと。やむを得ず武佐まで7kmのところで中断。末房さんにピックアップしてもらってギリギリ0時にチェックイン。他人様に迷惑を掛けるのは本意ではないのでこれで良かったと思う。こうして山場の第5ステージが終わり、深い眠りにつく。

(第6ステージへ続く)

〈参考〉

(走行距離57km)

(累積標高+1263m-1727m)

※ピークは馬籠峠

(走行距離160km)

(累積標高+2000m-2132m)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?