ヘルスケアにおけるゲームの可能性(取組概略)

前書き

矢野経済研究所でヘルステック・医療ICT領域の調査を主に担当している阿部と申します。

ありがたいことに、医療・ヘルスケアの市場規模MapをはじめとしたMap3部作や国民医療費Mapのnoteなど、かなり好評いただきました(ありがとうございます!)。

※なお、Twitterやnoteは弊社業務でなく個人的にやっているもので、弊社公式とかではありません。

企画趣旨

今回は、以前より個人的に注目していたゲームのヘルスケア(ここでは、医療・介護・未病など幅広い領域を対象にします)への応用の可能性について、様々な取り組みを概観しながらザックリと見ていきたいと思います。

なお、ヘルスケアの範囲は幅広に捉えますが、ゲームについてはゲーミフィケーションは含めず、あくまでゲームそのものに限ります(グレーゾーン的な所はありそうですが)。

なお、ゲーミフィケーション含め、Xでスレッドを作っています↓

ゲーミフィケーションというか、ゲームそのもの!

— 阿部由人@矢野経済|ヘルステック情報発信 (@yri_healthtech) April 26, 2023

高齢者でもこういうのが当たり前になっていくかも⁉︎🤔 https://t.co/Pi6waKvGjw

※このテーマで弊社の調査資料として売り物に仕立て上げられないかなーとも考えています(その際はゲーミフィケーション含めて、かもしれませんが)。そういったこともあり、いつも通り、あまり本格的に書きすぎないようにしています。

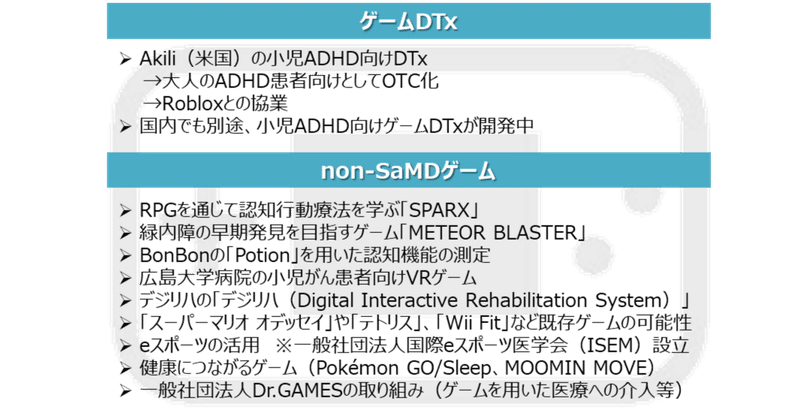

ゲームのDTx(デジタルセラピューティクス)

Akili(米国)の小児ADHD向けDTx

言わずと知れた、Akiliの小児ADHD向けDTx「EndeavorRx」。8~12歳の小児の不注意優勢型または混合型のADHDにおけるコンピュータを用いて評価された不注意症状の改善を適応として、米国FDA承認および欧州CEマークを取得。薬物療法や心理社会的療法を含めたADHDの治療プログラムの一環として、小児ADHD治療に貢献することが期待されるとのこと。日本においては6~17歳の小児ADHD患者を対象として臨床試験を実施中(※第Ⅲ相の臨床試験情報)。

※参考:塩野義製薬のプレスリリース

なお、塩野義製薬は2019年3月にAkiliとライセンス契約を締結している。

※参考:塩野義製薬のプレスリリース

また、2023年6月には大人のADHD患者向けとしてOTC化された「EndeavorOTC」が発売された。

(諸々含め、下の記事が参考になりました)

なお、日経メディカルの記事(「ゲームアプリで新型コロナ後遺症の認知機能障害を治療する?」2021/04/23)によると、「EndeavorRx」について新型コロナウイルス感染後の認知機能障害を対象とした臨床試験の話があり、これがどうなったか気になる所です(自分で調べろという話ですが…)。なお、記事によると元々「EndeavorRX」は認知機能障害への潜在的な治療効果を有する可能性があることから、Akiliは様々な疾患に対する臨床試験を複数実施しているとのこと。

2022年5月には、メタバースを使ったオンラインゲーミングプラットフォームを提供するRobloxとの協業を発表していた模様。

※参考:日本語記事

国内でも別途、小児ADHD向けゲームDTxが開発中

実は、国内でもAliliのDTxの他に、小児ADHD向けのゲームDTxの開発が行われている。

2023年1月、名古屋大学医学部附属病院、浜松医科大学、Almaprism合同会社の共同研究チームは、ADHD患者の実行機能の改善を目指したビデオゲームを開発するプロジェクトの開始を発表(AMEDの令和4年度「医療機器等研究成果展開事業」に採択)。まずADHDの薬物療法の効果が期待しづらい症状に焦点を絞り、ゲームをプレイしたデータからそのような能力を正しく測定できているかを確認、次に継続してゲームをプレイすることでそのような能力が改善していること及びADHD症状が改善していることを確認し、医療機器としての申請を目指すとのこと。

※参考:名古屋大学医学部附属病院プレスリリース

※参考:臨床試験情報

なお、こちらの取り組み(2023/11時点情報)は弊社資料でも取り上げさせて頂いております。

non-SaMDゲーム

RPGを通じて認知行動療法を学ぶ「SPARX」

HIKARI Labの「SPARX」は、ニュージーランドの首相によるYouth Mental Health Project の取組みの1つとして、オークランド大学の精神科医チームによって開発された認知行動療法の考え基づくロールプレイングゲーム。(同社HPより)

こちらの取り組みも、以前より弊社資料で取り上げさせて頂いております。

緑内障の早期発見を目指すゲーム「METEOR BLASTER」

2022年8月に東北大学と仙台放送が、緑内障を早期発見する目的で、短時間かつゲーム感覚で視野の状態を確認することができる「METEOR BLASTER」を開発、特許取得と発表。

※参考:東北大学プレスリリース

BonBonの「Potion」を用いた認知機能の測定

BonBonのHPでは、「ゲーム×医療で、患者市民・医療者の内発性を高める医療を創造しその先にあるより良い人生を歩むことを支援します。」とされています。

同社のシューティングゲーム「Potion」を用いて認知機能の測定に成功したとの論文が出ているようです(2022年7月)。

・日本語記事(日経クロステック)→ゲームの医療応用に進展、人の挙動から認知機能測定

・論文→Novel 3-D action video game mechanics reveal differentiable cognitive constructs in young players, but not in old

広島大学病院の小児がん患者向けVRゲーム

小児がん患者の心のケアのためのVRゲームのプロジェクトが、広島大学病院で行われているようです。ゲームを通じて、

子ども達にがんをたたかうための力を持ってもらいたい!

治療を理解し、前向きになって立ち向かって欲しい!

子ども達の「生きる力」を引き出したい!

というのが趣旨とのこと(参考:広島大学病院ファミリーハウス 小児がん治療プロジェクトのHP)。

デジリハの「デジリハ(Digital Interactive Rehabilitation System)」

「デジリハ」は、センサーによって起きるインタラクションを活用した、 新しいリハビリツールで、リハビリ施設や医療機関、特別支援学校など、様々な施設に導入されているとのこと(参考:「デジリハ」HP)。

「スーパーマリオ オデッセイ」や「テトリス」、「Wii Fit」など既存ゲームの可能性

医療向けに作られたゲームのほか、既存ゲームの可能性も模索されています。

例えば、年末にTwitterで流れてきた、話題の記事。

「スーパーマリオ オデッセイ」をプレイすると重度のうつ病が半減することがドイツの研究で判明、専用プログラムや標準治療より高い効果 - GIGAZINE

— 世界四季報 (@4ki4) December 28, 2023

https://t.co/uxjqZy5eDW… pic.twitter.com/7pXF1AetT5

以前に「つらい記憶のフラッシュバックは「テトリス」をやると減る、研究 トラウマの記憶と競合か、PTSDの治療やメンタルヘルスの改善に有効な可能性」を見たことがあり、既存ゲームの医療(精神疾患)への可能性は非常に興味を持っている所。今後BreakThroughがあるのでは?と素朴に期待しています。

※なお、公衆衛生のPh.D.の方の見解は下記の通りの模様。

マリオが鬱に良いとか云々の話、元論文眺めてみたけどかなり質は低そうだったのでまぁそういうことかもしれらい。

— KRSK (@koro485) December 29, 2023

また、「Wii リハビリ」などで検索すると、そういった取り組みが色々出てきます(臨床試験情報では、例えば「多職種連携による血液腫瘍患者へのがんリハビリテーションの有用性の検討」)。

また、がん領域での各種取り組みが「がん療養.jp」に掲載されています↓

eスポーツの活用

2023年3月に、「eスポーツが認知症予防や脳機能、コミュニケーション等に与える有用性や影響、心身に対しての働きを究明し、eスポーツを活用した健康寿命延伸を目的とする」一般社団法人国際eスポーツ医学会(ISEM)が設立されました。

「eスポーツ 医療」で検索すると、病気・障害をもつ人、高齢者、子ども(障がい児)など、様々な観点での活用が模索されている模様。

健康につながるゲーム(一言だけ)

といえば、やはり「Pokémon GO」や「Pokémon Sleep」が思い浮かびますね。ポケGOの親戚だと、「MOOMIN MOVE」というのもあるようです。

いわゆる「健康無関心層」へアプローチするには、もはやヘルスケアサービスでなくゲームという顔をしてしまった方が良いのかもしれませんね。

一般社団法人Dr.GAMESの取組

医師等の医療職とゲームクリエイターによって構成されている一般社団法人Dr.GAMESでは、事業内容のひとつとしてゲームを用いた医療への介入(医療知識の啓発のためのゲーム作り、ゲームを用いた治療法の探索)がある模様(いわゆるDTxなんでしょうか?)。

結語

ということで、自分の知っている事例をザッと上げてみました(冒頭の通り、本業との兼ね合いでザックリ記述であること、ご了承ください。リンクを明示していますので、詳細はそちらをご覧ください)。

今後の医療・ヘルスケアについて、AIやWeb3といった技術活用ももちろん注目しているのですが、ゲームといった古くて新しい手法?にも注目していきたいと考えております。

※新しい事例は随時加筆できればと思っています。

もし、「こういう事例もある」「この説明はちょっと違うのでは?」など、ご意見ご感想などありましたら、コメント頂けますと大変ありがたいです。

今後とも宜しくお願い申し上げます!

※20241011追記:このような取り組みもあるようで↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?