思いの火を託すこと

横井貴子(92年生まれ 神奈川県出身)

2023年8月、わたしは沖縄にいた。

社会学に関心のある有志メンバーでのフィールドワーク。沖縄のことを学ぶようになってから、沖縄にルーツのない自分が成人式で紅型の振袖を着た意味を考えるようになった。自分の特権性と立場性を考え続けていきたい。そう思い、フィールドワークへの参加を決めた。

その日は、2グループにわかれて行動することになり、わたしは沖縄戦の激戦地・伊江島のことが知りたいと思って、伊江島に行くグループを選んだ。5名の同行者とともに海をわたる。

約束の時間に伊江島にある「わびあいの里」に行くと、館長の謝花悦子さんはいなかった。

「わびあいの里」は、平和運動家の阿波根昌鴻が創設した反戦資料館「ヌチドゥタカラの家」と来訪者に平和を語る場所「やすらぎの家」の2つの施設からなる場所だ。

予約必須ということで事前に連絡していたが、呼び鈴を鳴らしても人の気配がしない。わたしたちの他にも、沖縄本島からの来訪者が資料館のまえで茫然として待っている。どうやら鍵がかかっているようだった。

「こんにちはー……謝花さーん……。中で倒れてないといいけど……」

8月の炎天下。灼熱の日差しに耐えかねて、クーラーのきいた車内に避難して待っていると、ほどなくして電動車椅子に乗った謝花さんがやってきた。朝から集団の来客対応に追われていて、ようやくお昼休憩がとれたという。「これであけて」と鍵を渡され、まずは資料館を見ることになった。

資料館には、沖縄戦による遺品や戦後の土地闘争の資料のほか、反戦平和を願うことばが部屋を覆いつくすように展示されている。

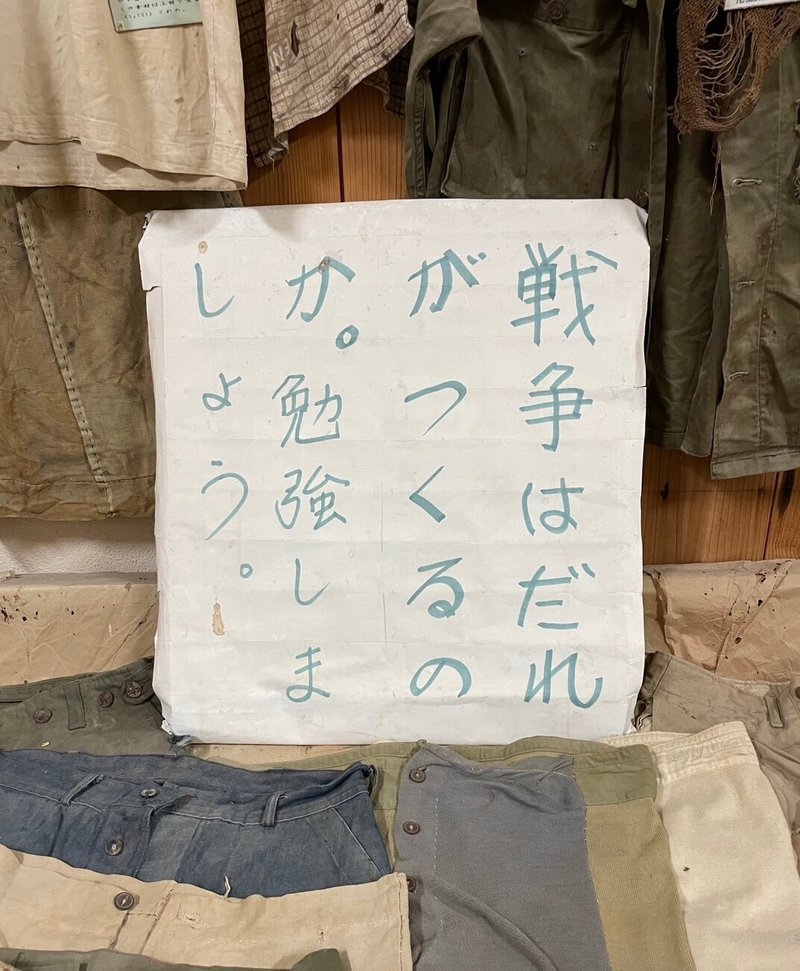

「戦争はだれがつくるのか。勉強しましょう。」

「広島を忘れるな 長崎を忘れるな 沖縄を忘れるな 伊江島を忘れるな

過去を忘れる者は もう一度それを繰り返す」

天井付近まで壁一面にびっしりと貼られた展示物を見上げながら、わたしたちに問いかけられたことばたちを噛みしめる。その殆どは印刷されたものではなく、だれかの手書きだった。丁寧で気迫あふれる文字から、書き手の熱を受けとる。

わたしたちが言葉少なに資料館を出ると、謝花さんはやすらぎの家のなかで待っていた。

部屋の中央には大きなテーブルがあり、その周りをぐるりと囲むように椅子が置いてある。彼女はわたしたちを椅子へと促し、「ちょっとお話ししましょう」と言って、予定にはなかった語りの時間がはじまった。

扇風機ひとつない閉めきった真夏の部屋で、熱中症が心配になるほど気温が上昇していくなか、語りの熱量も増していく。涼しい顔をしている彼女とは対照的に、わたしたちはその雰囲気に気圧され、汗をかき、ほぼ相槌だけで唸りながら語りの波に身を委ねた。

沖縄本島からの来訪者は、途中で申し訳なさそうに去っていった。わたしはあまりの暑さから水を飲みたかったが、それさえ憚られるような空気感で、彼女から目線を逸らすことができなかった。なんとか堪えていると、同行者のひとりがペットボトルに口をつけた。今しかないと思い、便乗してさっと一口飲んだ。

揺さぶられた50分だった。

謝花さんの語り──それは聞いている人が目の前にいるからこそ生まれる語りだ。たとえ来訪者に同じ内容を話していたとしても、あの語りは録音データの再生ボタンを押すような語りではない。彼女はことばだけでなく、その姿をふくめて語り、一人ひとりの反応を見て、反戦平和への願いを託すように語られる。

1937年生まれで幼いときに戦争を経験し、その影響で足の自由を失ったこと。戦争がなくならないことへの憤り。阿波根昌鴻の遺志を引き継いでいること。

いったい彼女はどれだけの時間、あの場所に座り、目の前の人に託してきたのだろう。

資料館をあとにして、語りの意味を考えながら、標高172mのタッチュー(城山)に登る。

息を切らして頂上まで登ると、美しい海にぐるりと囲まれた島の全景がよくわかる。綺麗な島だと感嘆すると同時に、関東で生まれ育ったわたしの感覚からすると、狭いな、と感じた。島の広さを目の当たりにして、人びとが戦火に追われて逃げまどい、戦後も土地接収により生活が脅かされていたであろうことを実感する。

謝花さんは「平和の武器は学習」と20回ほど繰り返し語っていた。わたしのような戦後世代に、戦争の凄惨さや命の大切さを伝えるために、文脈を変えながら、何度も伝えてくれていたのだと思う。平和とははじめからそこにあるものではなく、一人ひとりが学び、考え、闘っていくことで獲得できる。そのために謝花さんは人生をかけて、対話のテーブルに着席してくれているのだ。

フィールドワークの旅路では、仲間たちとバーベキューをした。炭に火をつけるために、松の葉を着火剤にしているのを見て、バーベキュー初心者のわたしは驚いた。

火は焚べる人がいなければ消えてしまう。謝花さんは阿波根の遺志を引き継ぎ、伊江島で反戦平和の火が絶えないように守りながら、その火を来訪者にわけている。

伊江島で起きたことを知りたいと思って行くのを決めたのは自分なのに、謝花さんに「出会ってしまったな」という感覚があった。あの場に立ち会ったら、目の前で差し出された手を無視することはできない。それは他でもない、未来をつくっていく「わたし」に賭けて、反戦平和のバトンを手渡し、託しているのだ。その手のまえでは透明人間ではいられない。

謝花さんの語りを聞いて、こころのなかで松の葉に火がともる。そして託された火をあなたにわけるために、いま、このコラムを書いている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?