ある日のウートートー

R(95年生まれ 浦添市出身)

おばあ、元気にしてますか?

私は元気だよ。おじいが施設に入ったり、他の家族もみんないろいろあるけど、なんとか無事に暮らしているよ。

いつも天国から見守ってくれてありがとうね。

おばあがそっちの世界に行ってから一年が経ちました。

こないだの一周忌、コロナ禍で盛大にはできなかったけど、みんなでおばあのことを思いながらウートートーしたよ。

ちゃんとおばあに届いていたかな?

そうだと良いな、と思います。

その一周忌の法要を上げるために、お寺からお坊さんが来ていてね。

これからの(来年、再来年と続く)法要の予定を話していたんだけど、彼女曰く「沖縄の風習では三回忌を過ぎるまではシーミー*はやらないみたいですよ。私は寺の人間だから、やっても良いと思うけどねえ」とのことで。

結局どっちだわけ、って笑いそうになったけど、宮古生まれのパパも、ヤマトンチュのママも、私たちが沖縄の慣習に疎いことを自覚しているから真剣な顔をして聞いていて、なおさら可笑しかったよ。

シーミーといえばね、うちではずっと、シーミーではなくて十六日祭**をやっていたけど、今度からは十六日祭をやめてシーミーをしよう、ってことになりました。

宮古島を離れて暮らしていると、十六日が平日に当たったときにみんなが集まるのは大変だから仕方ない。

けど、家から宮古の習慣がなくなっていくのはちょっと寂しいね、ってママと話したよ。

そっちの世界では、おばあのお姉さんたちに会えましたか?

おばあたち姉妹は、みんな歌が大好きだったってパパから聞いたよ。

今頃天国で姉妹揃って歌っているだろうね、ってよく話しているよ。

おばあは特に、本当に歌が上手だったね。

東京の音大でおばあと出会ったときのこと、よくおじいが話していたよね。

戦後間もないあの時代に、宮古を飛び出して上京して、はじめに入った総合大学を中退してまで音大に入り直して、必死で歌(声楽)を勉強した情熱的なおじい。

東京の人だった若きおばあが、宮古までついていく決心をしてしまうのもわかる気がします。

そんなおじいが歌で唯一勝てなかったのがおばあだったんだよね。

まだおばあが元気だった一昨年の秋まで、毎週日曜日にはおばあとおじいの家にお昼を食べに行ってたさね。

あのときに、おじいがおばあの自慢をしていたの覚えていますか?

「おばあは本当に歌が上手かった。復帰前、フォートバックナー劇場で、沖縄を代表してアリアを歌ったこともあるよ。劇場って言っても、元はアメリカの飛行機の格納庫だったけどね」ってね。

おばあもおじいも、アメリカの沖縄で、音楽を愛して、たくましく生きていたんだなあと思ったよ。

いつかちゃんと話を聴こう、と思っているうちに機会を失ってしまいました。

もっとおばあの、若いときの話を聞きたかったよ。

愛と音楽に生きた、おばあの人生の話を。

もう直接おばあの話を聞くことはできないけど、おばあのことを知りたいなと思って、図書館に行ってきたよ。

そしたらね、ちゃんとあったわけよ、おばあがソプラノ歌手として舞台に立った記録が。

詳しい年がわからないけど、復帰前、フォートバックナー劇場で、G.F.ヘンデルのメサイアを歌ったときの記録。

当時のプログラム、チケット、楽譜、新聞(英字のものも)の切り抜き。

英字新聞はおばあの名前をちょっと間違って載せていたけど、写真があったからおばあだってすぐにわかったよ。

前撮りしてあった遺影の写真もだいぶ若かったけど、こんな若いおばあは初めて見た。

東京から嫁いで来て、ウチナンチュとアメリカ人に囲まれて、どんな思いで、この舞台に立っていたんだろう。

このメサイア公演には、琉米文化会館***がかかわっていたみたい。

おじいがレコードの解説員として働いていたところだよね。

アメリカが宣撫工作のために作った施設とはいえ、おじいをはじめたくさんのウチナンチュも働いたり通ったりした場所。

大好きな、憧れの西洋音楽のレコードに囲まれて、おじいはどういう思いで働いていたんだろう。

コロナ禍では、施設にいるおじいにもなかなか会えないから、とっても寂しいよ。

ずっとずっと寂しい。

でも、こうやっておばあが生きた証を辿って、おばあのことを考えていると、おばあを近くに感じられる気がする。

シーミーでお墓に行くのも大事だけど、こうやっておばあに思いを馳せるのも、私なりの「追悼」なのかなあと思います。

おばあが天国で喜んでくれてると良いなあ。

どうかこれからも、私たちのことを見守っていてね。

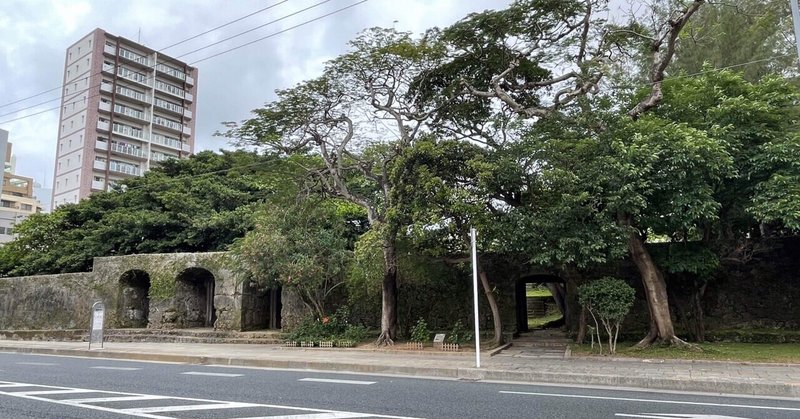

現在の崇元寺跡(那覇市・泊)敷地内にあった。

*晴明祭。旧暦3月上旬頃に、主に沖縄島中南部地域で盛大に行われる先祖供養の行事。一族が墓に集まり、料理や酒、花などを供えた後、そのまま墓の庭で供物の料理などを飲み食いしたり、談笑したりする宴が付きもの。

**旧暦1月16日に行われる彼岸の正月。沖縄島では簡素な儀式のみを行う場合が多いが、宮古や八重山などの地域では、沖縄島におけるシーミー様の盛大な祝賀を伴う。

***米占領下の沖縄で、米国民政府(USCAR)渉外報道局が米国の政策や情報を住民に周知させることを目的に設置した文化センター。図書館部と行事部に分かれ、図書やその他資料の閲覧・貸出の他、各種講座やイベントを開催しており、体裁としては図書館や公民館に似たものだったと考えられる。名護・石川・那覇・宮古(平良市)・八重山(石垣市)に各1館ずつ置かれた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?