中小企業診断士 二次試験で302点を取るまでの軌跡

はじめに 〜二次試験は運ゲー〜

中小企業診断士は運ゲーだと思ってます。

合格してもなお、そう思います。

というかまぁ、診断士に限らずあらゆる試験において運要素は必ず含まれてます。

しかし、ある作業をすることで運に頼る部分を減らすことができます。

そのある作業とは、「勉強」です。

ただ、勉強をいくらしたところで方向性が間違っていたらなんの意味もありません。

極端な話、弁護士資格を取るために「数学の勉強を50,000時間やりました!」と言われても、そりゃ落ちるよねという話です。

正直、こんなことを言いつつこの試験において正しい勉強の方向性はよくわかってません。

しかし、「自分のしてきた勉強法は正しかったのではないか」という仮説が試験結果の点数という形で定量的に裏付けされたので、とりあえず発信するという試みです。

当記事は診断士二次試験においてたまたま高得点を獲得したぼくが偉そうにあーだこーだ言うという内容になります。

心の広い方のみ、どうぞ先をお読みくださいませ。

(ちなみにぼくはコロナ特例の恩恵を授かり一度二次試験をスキップしたため約1年間を二次試験の勉強に充ててます、あしからず。)

自己紹介

中小企業診断士試験を受ける上で、「その人がいままでどういう勉強をしてきたか」「どういう仕事をしてきたか」という要素は少なからず、試験結果を左右することがあると思います。

例えば、金融機関にお勤めの方は財務・会計が得意だったりするという感じです。

そのため、いまから少しだけ自己紹介をするので、「当記事で紹介する勉強内容はあくまで筆者のプロフィールに適合したものだ」ということを頭のどこかに置いといてもらえればと思います。

筆者は平成7年生まれ。

大学は偏差値70前後の法学部出身ですが、付属校に通っていたため最後に受験したのは高校受験です。

大学時代はほぼ勉強しておらずお酒との付き合い方を学ぶ日々でした。

キャリアは、新卒で総合コンサルティングファームに入り、IT系のスタートアップに転職しています。

IT系にいるということもあって、一次試験の経営情報システムは得点しやすかったような気がします。

中小企業診断士を受ける前に持っていた資格は、

・統計検定2級

・日商簿記検定2級

・TOEIC825

・基本情報技術者

あたりです。

わりと「資格勉強」自体はやってきていたので、そもそもの「勉強を習慣づける」という部分についてはあまり困ってませんでした。

ぼくの中小企業診断士の受験遍歴

ぼくは一次試験をだらだらと受けていたので何回かにわたって受験してます。

二次試験についてははじめて受けて合格したわけですが、約1年の勉強期間を設けているのでストレートとはいえないでしょう。

では、次章から勉強の具体的内容に触れていきます。

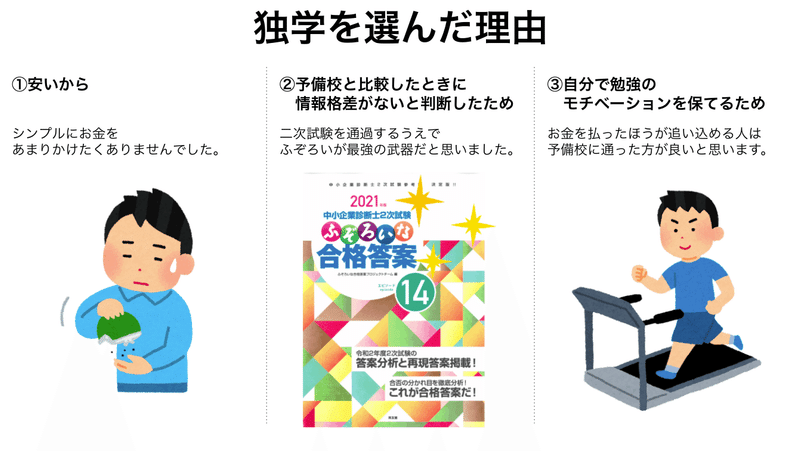

勉強方法に「独学」を選んだ理由

理由は大きく3つあります。

①安いから

②予備校と比較したときに情報格差がないと判断したため

③自分で勉強のモチベーションを保てるため

これらについて深堀りしていきます。

①安いから

これについては言わずもがなという感じですね。

大手予備校だとおそらく1次試験〜2次試験の学習講座を購入するだけで約30〜40万円するかと思います。

ぼくはペーペーの社会人なので財力がありませんでした。また、正直「30〜40万円を払ったとしてすぐ元を取れるか」を考えたとき、懐疑的な部分が拭えませんでした。

「独学で国家資格取得」といえたらかっこいいし…という邪な理由も、背中を押した要因です。

②予備校と比較したときに情報格差がないと判断したため

「予備校で学習する内容」と「市販の参考書の内容」を比較したときに、情報格差があるなら迷わず予備校に通うべきかとは思います。

一次試験については、正解があるので過去問ほど情報としての価値が高いものはないだろうと考えました。

二次試験については、正解が存在しません。

ということは、「合格者/不合格者の答案」にある情報が、合格するために最重要なファクトだと思いました。

お気づきの方もいると思いますが、それを網羅的に列挙しているのが俗に言う「ふぞろい」です。

「ふぞろい」をひたすら研究しつつ、あとは合格者ブログなどを参照すれば情報源としては充分だと判断しました。

③自分で勉強のモチベーションを保てるため

自分はそもそも勉強することがわりと好きなタイプです。

そのため、モチベーションについては心配してませんでした。

ただし、いわゆる「金払っちゃったし、通わなきゃ… 」という状況に自分を追い込まないと勉強ができない人は予備校に通うメリットは多いにあると思います。

ぼくは特に勉強計画など立てませんでしたが「空いた時間はひたすら勉強する」というシンプルな目標だけを立て、それを実行してました。

最近だとオンライン勉強会も活発だったりするので、それを利用することでペースメーカーの役割を果たすかもしれません。

独学のデメリット?

独学でひとつ感じたのは「孤独」だということです。

(あたりまえではありますが…。)

勉強仲間をつくりたいという人は予備校に通って人脈形成した方がいいのではないでしょうか。

私が最も辛かったのは「勉強の苦労を共有できるともだちがいないこと」でした。

ただ、最近だと結構Twitterにて受験生が賑わっているので、Twitter経由でともだちをつくることができれば、この問題は解消するのかもしれません。

試験までにやったこと

二次試験については、事例Ⅰ〜Ⅲと事例Ⅳで勉強すべき内容が異なると思います。

それぞれ紹介していきます。

■事例Ⅰ〜Ⅲ

事例Ⅰ〜Ⅲにおいて求められる能力

事例Ⅰ〜Ⅲにおいては、最も求められる能力は「文章の読解力」「文章の作成力」だと思います。知識については優先順位が下がる印象です。

解き方の黄金の手順を読む

二次試験がどのようなものかを掴むにはまず過去問をやるべきです。

ある程度、二次試験がどういうものかを掴んだら、次にどういう手順で解くべきかを検討していきます。

そこで役に立つのが「30日でマスターできる中小企業診断士第2次試験解き方の黄金手順」です。

この本では二次試験の解き方が「標準化」されているため、流れ作業的に解けるようになるようになる感覚を得ます。

「二次試験、どう立ち向かえばいいかまるでわからない!」という方にはまず読んで見ることをおすすめします。

類似の内容ですが、二次試験の予備校であるAASが出している書籍もおすすめです。

YouTubeを見ていろんな考え方を学ぶ

さきほど書籍を紹介しましたが、各書籍で紹介されている解法が必ずしも正解というわけではないですし、人によっては合わないということもあると思います。

そのような場合には、いろいろな解法を物色してもいいと思います。

最近、YouTubeに中小企業診断士の勉強方法について発信している方が増えています。

まずはざーっといろんな方のYouTubeを見て、いろんな考え方を学びつつ、自分にあった考え方を見つけられると良いかと思います。

ざーっと「中小企業診断士 二次試験」とかで検索すればいいかと思いますが、次のチャンネル・動画などはおすすめかなと思います。

春秋要約を毎日行う

春秋要約とは、日経新聞のコラム「春秋」を40字以内でまとめるというトレーニングです。

要約した内容はTwitterでハッシュタグ #sjyouyaku をつけてツイートします。

ハッシュタグ#sjyouyakuで検索するとほかの人の要約も出てくるので、比較することで「抜けがなかったか」や「文章の構成に見直すポイントはなかったか」という観点でチェックできます。

20211026

— ゆうきち@中小企業診断士(登録予定) (@YouKitchen_) October 26, 2021

酒類提供店の時短が解除されたが、感染のリバウンドを防ぐべく周囲への配慮が必要だ。#sjyouyaku #春秋要約

春秋要約は個人的にかなりやってよかったと思ってます。

なぜなら、これによってもともと弱かった「文章読解力」「文章作成力」が向上したと実感したからです。

二次試験は常に「〇〇文字で回答せよ」と問われます。

指定された文字数で要約するという作業はかなり負担がかかりますが、二次試験においてはそれなりに成果が出たのではないかと思ってます。

過去問を解きまくる

資格試験で最も効率のいい勉強方法は「過去問を解きまくる」ことだと思ってますが、診断士二次試験についても例外ではないと思います。

最初はとにかく解きまくって、「試験時間以内に大量の文章を読んで大量の文章を作成する」という作業になれると良いです。

ある程度量をこなしてなれてきたら、分析をしていけばよいかと思います。

分析をするうえで必須なのは俗に言う「ふぞろい」です。

ふぞろいのいいところは

リアルな再現答案のみを扱っているところ

点数の高い答案、点数の低い答案の両方を掲載しているところ

の2点です。

まず、各予備校が出している模範解答ですが、内容は素晴らしいのですが「80分でそんなもん書けるか!」という感じです。

そこで、本当に見たいのはリアルな答案です。

リアルな答案を見ることで「このくらい書けてれば合格できるのか」という感覚を得ることができます。

また、ふぞろいには点数の高い答案と点数の低い答案の両方を掲載しています。そのため、「合格に必要な要素はなにか」や「不合格答案に共通していること」を分析することが可能です。

ふぞろいは、診断士二次試験において最も価値が高い情報まとめだと思うので、めちゃくちゃ読み込むことが大切です。

ちなみに、僕自身は過去問の事例は206事例解いてます。

管理はスプレッドシートで行ってました。

実施日

解いた事例

ふぞろいによる採点結果

回数(関数で算出)

くらいの情報を記録しておけばいいと思います。

入力した情報をもとに「平均値」「標準偏差」などを計算し、

平均値が低い科目(特に40点を下回る科目は足切りのリスクがある)

標準偏差が大きい科目(ばらつきが多いことは本番で低得点を出すリスクがある)

を中心に取り組んでいきました。

あとは、全体的な点数を色わけしてざっくり苦手分野を把握したりしてました。

https://twitter.com/youkitchen_/status/1449914794698412036?s=21

自分の書いた答案を人に見てもらう

自分の書いた答案を人に見てもらうというのも重要な勉強方法のうちのひとつです。

オンライン勉強会に参加して答案に対する意見交換を行う

Twitter上で答案のフィードバックをもらう

などの方法があるかと思います。

これによって、「自分は読みやすいと思っていても他の人が読んだときに読みにくい」という発見があったりします。

読みづらい答案はまず点数が低いというのが自分の所感です。

二次試験において他人からのフィードバックは貴重です。

ちなみに僕は内容についてだけでなく、字の汚さについてもフィードバックをいただきました。

実際の僕の字はこちらです。

自分では「まぁなんとか読めるやろ…」と思っていましたが、他人からしてみると「なにが書いてあるのかわからない」という状態のようです。

結局、字の汚さは大きく改善しませんでしたが、最低限のレベルまでには引き上げられるよう意識できたのではないかと思います。

「字の綺麗さは合格と関係があるか?」という議題についてはたびたび受験界隈で論争になるようですが、僕自身が「字が汚くても合格できる」という証明になりますので、この論争には終止符が打たれることになりました。

(ちなみに、字が汚い人にはシャーペンの0.3mmがおすすめです。気持ちの問題かもしれませんが、字がすこしきれいに見えます。)

■事例Ⅳ

事例Ⅳにおいて求められる能力

事例Ⅳにおいてはなにより「計算力」が求められます。ただし、計算をするには与件を正しく読む「読解力」も必須です。また、「知識」もある程度必要なのですが、公式を覚えておくと良いと思います。

ちなみに、事例Ⅳについては最初から「過去問」や「全知全ノウ」を解くと、歯が立たなすぎてやる気を削がれるというのが持論です。

なるべく難易度の低い教材から取り掛かると良いと思います。

TACの事例Ⅳオプション講座を受ける

TACの回しモノではないです。また、これにより「独学じゃねえじゃん!」と思われたかたはごめんなさい。

TACのオプション講座は財務会計の初学者にとって非常にわかりやすいですし、かなり基礎的な内容だと感じます。

まずは事例Ⅳオプション講座を受けて「事例Ⅳにて求められる計算はどういうものがあるのか・どう解くのか」を一通り学ぶと良いと思います。

30日完成をぶん回す

TACの事例Ⅳオプション講座を受けた後で、難易度的に次に取り組むべきは30日完成だと思います。

30日完成はDay1、Day2、Day3…という具合に1日単位で取り組むべき問題が設定されています。

個人的にはこれは無視しても良いと思ってます。

無視し、できる限り進めてしまい、30日どころか15日くらいで早ければ完成させてしまい、何周も解くという方法が良いかと思います。

全知全ノウをぶん回す

最終的に取り組む問題集は全知全ノウだと思います。

ちなみに僕は最初にこれに取り組んだ結果、難しすぎて挫折しかけました。

難しいのは当然で、この問題集は基本的に過去問をもとにした問題が多いです。

逆に言えば、これがスラスラ解けるのであれば、二次試験を受ける準備はほぼ整っているといえるのではないでしょうか。

意思決定会計講義ノートは必要か?

たびたびこちらも論争になるのですが、「通称イケカコはやっておいた方がいいのかどうか?」という話です。

結論、不要です。

理由は、いままで紹介した内容を完璧にこなせば充分合格点を狙えるからです。

もちろんイケカコを習熟することで対応できる幅は広がるかもしれません。

一方、対応できるようになった部分の問題が出題されるとは限りません。

つまりは時間対効果が悪すぎるのです。

そのためやる必要はないと思います。

もちろん、余裕がありすぎてやることがないためイケカコをやりたいんだという人は止めません。

コラム:模試は必要か?

こちらもたびたび論争になるトピックです。

結論、模試が必要かどうかは目的による、だと思います。

「自分の位置を把握するため」に模試を受けるのであれば、ほぼほぼ意味ないと思います。

なぜなら、診断士二次試験は正解がなく、予備校の採点結果が頼りにならないからです。

もっといえば、予備校の模試でトップだったとしても本番では不合格なんておおいにありえるということです。

しかし、僕は何回も模試を受けていました。

なぜか?

その理由は「1日中拘束されて大量の問題と向き合う環境」に慣れたかったからです。

僕はよくカフェや家で勉強するのですが、本番と同じような環境で問題を解こうとしても、どうしても集中力が持ちません。

そのため、模試を受けることで強制的にあの環境下に身を投じていたのです。

ちなみに、余談ですが僕は一次試験が受かった年に二次試験を受けようとしていたのですが、模試を原因にやめました。

さきほど、「自分の位置を把握するため」に模試を受けるのであれば、"ほぼほぼ"意味ないと言ったのは、自分の体験が関係しているからです。

その体験について少しだけ語ります。

中小企業診断士1次試験はみなさんご存知の通り7科目もあって大変ヘビーです。

そのため、なぜか

「こんだけ1次試験が大変なんだから2次試験は楽だろう。しかも、筆記ということは苦手な暗記をする必要がない。これは勝ちゲーだ。」

と考えてました。支離滅裂です。

こんなマインドでまずは資格の大原の模試を受けました。

すると、驚くことに「最下位」でした。

ふざけていたわけではなく、ちゃんとある程度は勉強してから臨みました。

自分でいうのもなんですが基本勉強については苦労をあまり知らずに生きてきましたので、当然「最下位」というレッテルが貼られることもありませんでした。

「最下位」という事実にあまりの衝撃を受け、「あ、二次試験、ちゃんとやらないとやばいやつだ」と認識できたのでした。

ちなみに、この瞬間に令和2年度の2次試験受験は諦め、3年度に受けようと思いました。

(当時はコロナ特例により二次試験受験資格が延長されたことも背中を押しました。)

試験中に使えるテクニック

読む順番を固定する

人によって試験の進め方はそれぞれだと思います。

ぼくが参考書やYouTubeをいろいろ見た中で最もしっくり来た方法が次のものです。

第一段落を読む

設問を読む

第二段落以降を読む

これがなぜいいのかというと、設問を先に読むことで与件内にある答えを探しやすくなるからです。

二次試験の解答というのは、おそらく「一次試験の知識」「与件文の内容」「ロジックが通っている主張」に大きくわけられると思います。

与件文の内容を解答とするときに、先に設問を読んでおくことで、与件を読み進めているうちに「この部分はさっき問われていたことと関係がありそうだ」という具合に発見しやすくなります。

これはカクテルパーティー効果に近いのかもしれません。

設問と正しく向き合う

設問文はいわずもがな超重要です。

「あなたの好きな色はなんですか?」と聞かれて「パンです」と答えたら呆れられてしまうのは当たり前です。

極端な例を挙げましたが、こうならないためにも「聞かれていることはなにか?」を把握することに全集中しましょう。

図中でいうと、赤い部分がまず重要です。

なにを聞かれているのか?

条件はなにか?

はしっかりと認識しましょう。

次に、読むべき与件文を絞るためのヒントとなるのが黒字の部分です。

図でいうと「3代目が」と書いてある部分です。

ここを読んでいないと、無駄に与件を読んでしまったり、作問者が意図しない部分を抜き出してしまいます。

最後に「指示語」についてです。

「これ」「あれ」などの言葉が出てきたら設問に限らず要注意です。

意外とここをおろそかにしていると、誤った認識のまま読み進めてしまいます。

しっかり何を指しているのかメモしながら読んでいきましょう。

最近気づいたけど、二次試験って指示語がかなり多い。

— ゆうきち@中小企業診断士(登録予定) (@YouKitchen_) October 17, 2021

適当に流し読みしてると勘違いを生みそうなので、ちゃんと何を指しているのか明確化する必要がある。 pic.twitter.com/H1KAoDI2M2

段落間に線を引く

与件文はある程度段落ごとにトピックが異なっています。

段落間に線を引くことで、トピックの変化をより意識して読めるようになります。

これにより、与件の内容を抜き出すときにノイズが交じるリスクを抑えることができます。

接続詞は大切なヒント

接続詞は重要なてがかりになります。

最も重要なのは「逆説」です。

たとえば、「しかし」のあとは重要な記述が隠れていたりします。

「そして」という順接は時系列を意識させてくれますし、「一方で」という比較は「他の部分ではなにが起こっているのか」を教えてくれたりします。

国語的なことはあんまりわからないですが、接続詞に注意するだけで結構文章の流れがつかみやすくなったような気がするので、印をつけながら読むことをおすすめします。

試験中のマインド

次に試験中のマインドを紹介します。結局は根性論的な話が多いですが、重要です。

諦めない

あたりまえだと思いますが超重要です。

これは私の体験談に過ぎませんが、本試験を受けたところ「絶望と対峙する」という事態に陥りました。

詳しく説明します。

本試験で事例Ⅰと事例Ⅱが終わったとき、感触は良好でした。

昼休みが終わり事例Ⅲがはじまって30分くらいが経過したとき、事件は起きました。

「わからない…」

急になにを解答すればいいのかわからなかったのです。

そのあと脳裏によぎったのは、

「この約1年間の努力はこんなにも儚く砕かれるのか… 」

ということでした。

そういったネガティブなことを考え出すと、手が震えて文字が書けなくなってしまいました。

そのときの気分はさながらシ●ジくんです。

勉強中にブログを読んでいると「本番は手が震えることがあります」という記事があって、「いやそんな大げさな!」と思っていたのに、その当の本人が震えていたのでした。

その瞬間諦めようと思いましたが、やはり大量の時間を投下したことを考えるとどうにか受かりたいと思いました。

そして、とにかくなんでもいいから文字数を埋めるということをしました。

正直事例Ⅲで足切りになると思いました。

結果、75点。

採点するのはあくまで協会の方なので、当の本人は「とにかく解答を書く」ということだけに意識すれば良いのです。感触は関係ありません。

さらにいうと、事例ごとに一喜一憂するのは本当に無駄です。

(とかいいつつ、自分はわりと一喜一憂してました。)

実際にデータで示せるわけではないですが、多くの受験生において試験後の感触と実際の採点結果は本当に関係がないということは伝えたいです。

解答は凝縮し、かつ、一文字も空けない

先の話に続き、マインド的な話です。

まず、解答を凝縮とはどういうことか。これは、「同じ意味を伝える言葉が複数あるのであれば、なるべく文字数を少ない言葉を選ぶ」ということです。

たとえば、よく「ロイヤルティ」という単語を試験では使いますが、これは「愛顧」の2文字にすべき、など、そういう話です。

ほかにも、「ため」「こと」は平仮名の方がいいのかどうかという論争があります。

ぼくはこれについては漢字で良い派です。

確かに、

〜のため、▲▲である。

〜の為、▲▲である。

の2文を比較したときに自然なのは前者だと思います。

しかし、診断士試験においては文字数が少ない後者を選択していいと思います。

そして、「一文字も空けない」については、その言葉の通りですが、重要だと思います。

採点する人は答案を見たときに受験生の思考プロセスまでは当然わかりません。つまり、書いてあることのみによって点数が決まるのです。

そうであれば、なるべく多くのことを書いておいた方が点数が上がる可能性は高いのではないかと思います。

そういった仮説のもと、一文字も空けないということは意識していました。

(もちろん、結果的に1,2文字空いてしまうという解答はありました。ただ、ここで伝えたいのはそういった意識をすることが大切であるということです。)

MMC事例Ⅲ

— ゆうきち@中小企業診断士(登録予定) (@YouKitchen_) October 9, 2021

もじぴったん pic.twitter.com/nm6UFFHZDp

ぼくの再現答案

最後に、Twitterに載せた内容と同じですがぼくの再現答案を載せます。

記憶が飛んだところもあるので、再現度はあまり高くありません。

しかし、この再現答案は試験終了後の足で漫画喫茶に駆け込み

パソコンに打ち込んだものなので誰よりも鮮度は高いと思います。

なにか参考になれば幸いです。

ちなみに点数はこんな感じです。

総得点302なんだけど、天才かな?#中小企業診断士 #二次試験 pic.twitter.com/ZMP4z3Eb5I

— ゆうきち@中小企業診断士(登録予定) (@YouKitchen_) February 16, 2022

ちなみに、各採点サービスの結果は次の通りです。

試験後の一喜一憂がいかに無駄なものであるかを物語っています。

では、再現答案をどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?