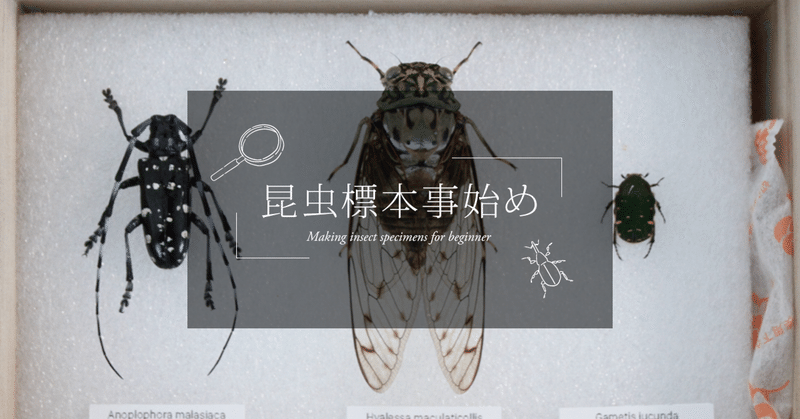

昆虫標本事始め

数年前から、ヴェランダにやってくる昆虫を捕まえて標本にしている。自分から出かけて行って採るほど熱心ではないが、身の回りにどんな虫が棲んでいるかくらい、自分で調べてみようというわけだ。それで見よう見まねで始めたのだが、養老先生を始めとして虫好きな人というのは、だいたいみんな小さい頃から好きなので、標本作りのノウハウなどを「どうやって学んだのですか?」と訊いても、「気がついたら身についていた」と言われて、まったく参考にならない。そこで、今日は標本作り初心者の筆者が、実際に役に立ったものを紹介する。

虫の種名を同定する

標本作りで最初の難関は、「同定」つまり何という虫か特定することである。本来は図鑑を使うところだが、本屋に行くとたいていは子供用の図鑑しか置いていない。また、どういう図鑑を選べばいいか、図鑑選びも問題である。そこで紹介したいのが、Biome(バイオーム)というスマホのアプリである。

撮った写真をアップロードして、AIが判定するところまでは他のアプリと同じだが、候補を見てもどれだかわからなかったり、それらしい判定が出てこなかったりすることがある。そういうときにこのアプリでは「しつもん」という形で投稿できる機能がある。

「しつもん」としてアップロードすると、それを見た他のユーザーが何の虫か教えてくれるのである。また、間違った判定で投稿してしまったときにも、他のユーザーが訂正してくれる。考えてみれば、AIがどれだけ高性能になっても、「正しいかどうか」は人間にしか判断できない。そこをちゃんと人間に任せているところが、このアプリの面白いところである。

もうひとつ、筆者が活用しているのが、「虫ナビ」というサイトである。デザインは90年代風だが、とても「虫熱い」図鑑サイトである。掲載数がとても多く、写真が豊富で、大きさや分布、見分け方などが詳しく書かれている。筆者が自分で同定するときは、Biomeの判定結果で得られた種名を、このサイトで検索して確認するようにしている。そうすると、見分ける際のポイントが書かれているので、次回の参考になる。

はじめて図鑑を買うなら、『増補改訂第2版 昆虫の図鑑──採集と標本の作り方』(南方新社)がおすすめである。持ち歩きもできる大きさながら、掲載されている数が多く、虫ごとの標本の作り方も解説されている。初心者から上級者まで使えるのではないだろうか。

道具の紹介

次に、標本作りに必要な道具を見てみよう。できるだけ専用の道具を購入するのが望ましいが、中には身近にあるもので代用できるものもある。

ピンセット……これだけは専門店で専用のものを買った方がよい。と言いながら、筆者も100円ショップで買ったピンセットを使っているのだが、もしそうだとしても、なるべく先の尖った細いものが使いやすい。

昆虫針……標本を刺す針。有頭(赤)と無頭(青)がある。筆者は無頭を最初に買って後悔した。目を凝らしても、どちらが先端かわからないのである。間違って逆側を刺していたこともあった。

玉針……大きい虫の場合は、肢を固定するのに役立つ。裁縫用の待ち針で代用可能。

発泡スチロール……標本を作るときに虫を固定する台。3〜5cmくらいの厚さがよい。

除光液……虫を〆るのに使う。本来は酢酸エチルを使うが、マニキュアの除光液で代用可能。コットンなどに染み込ませて、密閉できる容器の中に虫と一緒に入れる。

平均台……標本を針で刺すときに、高さを揃えるための道具。なくても構わないが、これがあると見栄えが綺麗になる。

標本箱……標本をホコリやカビから守る密閉性の高い箱がよい。ドイツ箱や桐製の標本箱が一般的(上の写真の箱は違う)。

標本を作る

これは言葉で説明するよりも見てもらったほうが早いので、こちらの動画をご覧いただきたい。ご協力いただいた養老先生、ありがとうございます。

より詳しく知りたい方は、養老先生監修の『ぼくらの昆虫採集』(デコ)という本がおすすめ。虫の取り方から標本作りまで、ビジュアル的にわかりやすく解説されている。

ショップリンク

最後に、標本作りに必要な道具などをオンラインで購入できるお店のリンクを載せておく。みなさんも楽しい昆虫標本ライフを!

養老先生に貢ぐので、面白いと思ったらサポートしてください!