資料室: 国民の全員がまちがえるとき―菊池嘉晃『北朝鮮帰国事業』

夏に出る仕事のために、戦後の北朝鮮帰国事業について調べていて、暗澹たる気持ちになってしまった。もちろん、この話題で明るい気分になる人などいないが、以下、参考までに少しメモ。

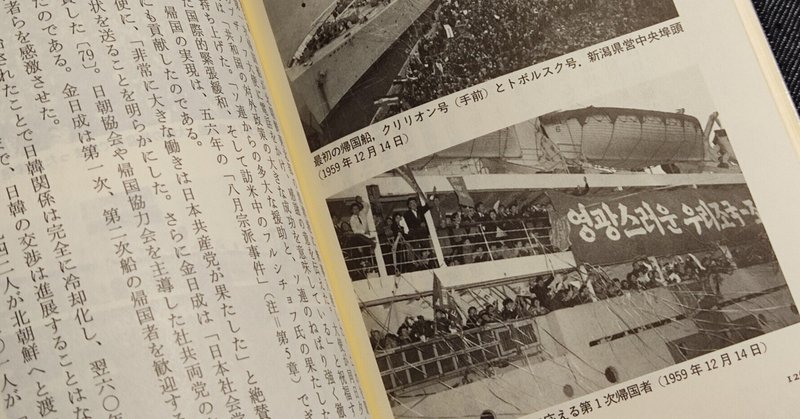

北朝鮮帰国事業とは、1959~84年にかけて行われた、在日コリアンのうち北朝鮮への帰国希望者を、同国に移送する試みである(68~70年は中断)。周知のとおり日本と北朝鮮は国交がないため、赤十字が仲介し、当初はソ連が帰国船を提供した。

北朝鮮、および同国の意向を汲んだ朝鮮総連が「地上の楽園」といったプロパガンダを行い、実際には財産や労働力を吸い上げるために、この事業に熱を入れたことはよく知られる。一方で、結果的にそれに協力した日本の責任をどう問うかは、しばしば党派的な論争になりがちだ。

お決まりの構図で、右の側は「北朝鮮の宣伝に迎合した、左翼活動家や左派系マスコミが悪い」と罵り、左の側は「保守政権が在日コリアンの『厄介払い』、体のよい国外追放として、帰国事業を推進した」と非難する。要は、責任のなすりつけ合いである。

事実はどうだったのだろうか。2009年刊の表題の書籍にはこうある。

日本人の支援組織として中心的な役割を果たしたのは、「在日朝鮮人帰国協力会」(帰国協力会)である。日朝協会をはじめ、与野党三党の国会議員有志が参加して〔1958年の〕10月初めから実質的な活動を開始し、11月17日、顧問に鳩山一郎・元首相(自民党)、浅沼稲次郎・社会党書記長、宮本顕治・共産党書記長を迎えて正式に発足する。代表委員には、総評の太田薫議長、日朝協会の山本熊一会長、作家の平林たい子、全国遺族連合会の有田八郎会長など各界の代表80人余が就任した。

(中 略)

この問題は政治問題でなく純粋な人道問題であるから、超党派で推進すること――などを〔帰国協力会は〕方針とした。大物政治家や各界の著名人を網羅した同会の動きは、日本政府の決断を促す大きな力となった。

強調を附し、数字を算用数字に改めた

文字どおり、左右の垣根を越えた「超党派」で北朝鮮への帰国事業は後援されていた。自民党から共産党までが一致して政策を支持し、結果として全員がまちがえたのである。

一部の偏った人々ではなく、「国民の全体がまちがえる」という事態は、あり得なさそうに思えても現実に起きる。その最も著名な例は戦争だが、平和になったはずの戦後でも、そうした失敗はあったのだ。

当時、赤十字国際委員会と日本赤十字は、当事者が周囲から政治的な同調圧力を受けることのないよう、最大限の配慮を払おうとしたという。後に一部、朝鮮総連や帰国協力会に批判されて撤回するが、ガイドブックには「在日朝鮮人は日本の国法に従う限り、退去を強制されることはありません」との原則を明記し、意思確認に当たっても万全を期そうとしていた。

①帰国を申請する窓口で日赤職員が帰国者に「全く自由な意思によって決心したか否か」を質問し、②出航前の3泊4日間、帰国者が新潟の日赤新潟センター(出航前の一時滞在施設)で「意思変更の最後の機会」として特別室で日赤代表と面会し、国際委の代表(と通訳)が同席する、③万一、強迫を受けて申請できないか申請を強制された場合、警察へ届け出れば適当な措置をとる――。

さらに「混乱や事件の発生を防ぐため」、いったん「帰還列車」に乗った後は乗船まで家族を含めて外部との接触は禁止された。総連、民団双方の宣伝が帰国の自由意思を左右することがないように、という配慮だった。

近日の新型コロナウイルス禍でもまた、かつての戦争と同様の「国民の全体を挙げて」のまちがいが起きたと、僕が考えていることは何度も書いてきた。しかし戦時下はおろか、高度成長の最初期でまだ貧しかった当時の日本と比べても、私たちの社会のありようはどうであったか。

自由な意思など要らない、むしろ「強迫」してでも日常の活動を自粛させ、先例のないワクチンを打たせるべきだ――そうした振る舞いをSNSで誇示した人たちは、有名無名を問わず枚挙に暇がない。彼ら彼女らは、当時は国民の大多数が同じ立場だったために、自らを顧みることができなかった(そして、いまも省みようとしない)。

私たちは本当に、語り継ぐべき「歴史」を語ってきたのだろうか。むしろいかなる過去を後世に伝えるべきか、その基準自体を「まちがえてきた」のではなかったか。

実際には戦後最大級の人権の剥奪へとつながる道を、「人道的」だと信じて全員で舗装した悲劇に接するたび、そうした思いが消えない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?