原節子の昭和と小池百合子の平成

今週発売の『Wedge』6月号は、「平成特集」下巻。幸いなことに前月号への登壇に続いて、今回も起用していただくことができました。

「事件史で振り返る平成 「虚」から「実」への転換を」と題して、ノンフィクション作家の石井妙子さんと対談しています。石井さんとは、昨年末にも配信番組で同席したのですが、その際は座談会の形式であまりゆっくりお話しできず、嬉しい再会となりました。

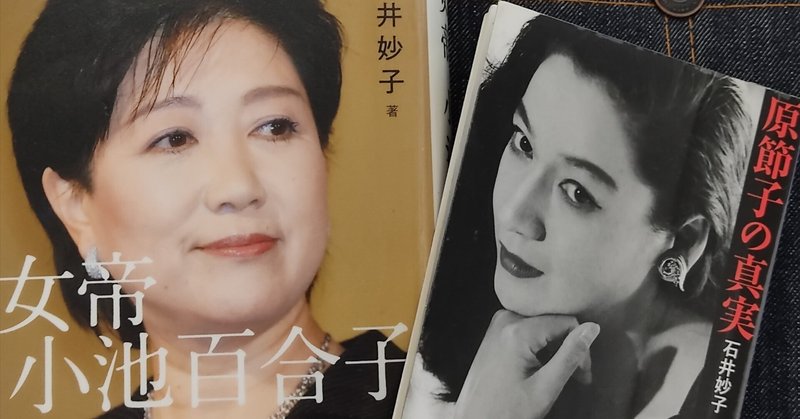

記事の中でも話していますが、石井さんの代表作のひとつが『原節子の真実』(2016年、新潮ドキュメント賞)で、もうひとつが『女帝 小池百合子』(2020年、大宅壮一ノンフィクション賞)。

2冊それぞれで描かれる主人公の人物像が、「昭和と平成」の違いをクリアに引き立てています。

まず、原節子(本名は会田昌江)の生涯を描いて、自分がいちばん印象に残る描写は1937年3月、日独合作『新しき土』のプレミアのために渡欧する際のこちら――。

港に銅鑼が響き渡り、大連行きの大型船ウスリー丸は出帆の時を迎えた。港にも節子ファンは殺到していたが、いよいよ船が港を離れる段になると、群衆は早くも散りぢりになり踵を返し始めた。

人影もまばらになった波止場ではただ光代だけが、白いハンカチを力いっぱい振り続けていた。節子も必死になって姉に手を振り返し続けた。その時だった。かたわらにいた熊谷〔久虎、映画監督。光代の夫=節子の義兄〕が節子にこう言って聞かせているのを、川喜多かしこは偶然、耳にした。日記に熊谷の言葉を書き残している。

〈ファンというものはいつでもこんなものだ。最後まで残るのは家族のもの丈だよ〉

強調は引用者

原節子の場合、関東大震災や昭和恐慌で奪われたとは言えども(女優デビューは、そもそも家計のため)、自分には「本当は幸せな家庭があり、そこで過ごす暮らしこそが本物だった」という記憶があるんですね。

だから映画界でいかにスターになっても、それは「虚像」に過ぎないと冷めた目で見ている。本物はマスメディアには居ないんですと、そうした認識を共有できる人とだけつき合い、早々と引退して親族とのみ、隠居同然の暮らしに入る。

一方で小池さんのエピソードとしては、今や誰もが知る「カイロ大学首席卒業」の疑惑よりも、個人的にはこちらが好き(?)なんですよね。竹村健一の番組アシスタントとしてTVデビューし、出世街道を登り出したころの挿話です。

何よりも小池の中に根深く残ったことは竹村から言われた、「テレビは何を言うかやないんや、視聴者は、そんなことよりネクタイがどうだ、とか、髪がはねているとか、そういうことを気にするんや」という言葉だったらしい。竹村は視覚が与える情報を侮るな、という意味で小池に言ったのだろうが、彼女はこれを極めて表面的に受け取ってしまう。内容ではなく、ファッションや表情が何よりも大事なのだ、と。

竹村が所有する神奈川県下の温泉付き別荘で、官僚やメディア関係者を集めて行われる研究会では小池が台所に立ち料理を作ることもあったという。

番組に出るようになった彼女は、「努力」を欠かさなかった。

特殊な家庭環境で育ったこともあり、小池さんの場合、「本当は」私はこうだ、と思えるような居場所がない。むしろ、世界ははじめから壊れていて、どうせニセモノしか蠢いていないんだから、自分だって「虚像」を極めて勝ち残るしかないと思いつめて(ないし割り切って)いる。

『過剰可視化社会』でも触れましたが、結果的に小池さんの最大の「師匠」になった竹村健一は、日本にメディア社会学を移入した先駆でした(1967年の『マクルーハンの世界』)。あまり正確な紹介ではなかったようですが、しかしその弟子は「情報とは本質より伝え方」だとする主張をさらに粗雑に展開することで、時代を動かす政治家になってゆく。

たびたび書いていますが、令和を特徴づける感覚は「そもそも本物なんてない」です。真理という概念抜きでは存在価値を持たないはずの学者たちが、SNSで「今の勢いならここまで言ってOK!」のように極論を競い、安易にネット署名に加わっては後でデジタルタトゥーになる様子を見れば、よくわかりますよね(笑)。

今は失われていても「かつては本物があった」という昭和の感覚が、そこまで壊れてゆくまでの過渡期が、平成だった。そうした観点で、社会を揺るがした諸事件を振り返る対談となっています。多くの方の目に届きましたら幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?