中世のキリスト教世界

今日、久しぶりにチャリティショップにでかけ、古本を一冊ゲットしてきました。

チャリティショップというのはチャリティ団体が収入源の1つとして経営する中古品店で、市民から寄付された服・雑貨・家具・本などを安く売っているところです。チャリティ対象は、がん患者サポートや動物愛護系、難病の子供支援、ドクターヘリ・サービス…といろいろです。

イギリス全国にたくさんありますが、特に寂れた街に行くとその数が目に付きます。これは、ビジネスレート(事業税)と呼ばれる固定資産税がチャリティショップの場合、大幅に割引きとなるので、大通りの普通のお店が経営難で閉店した後にチャリティショップが入るということが多くあるからのようです。

経済にとっては良い状態ではないのでしょうが、アンティークやヴィンテージが好きな私はおかげ様で街歩きが楽しいです。

そして、これが今日のお買い物。

「Be a Church Detective(教会探偵になろう)」(50ペンス=約80円。イェイ!)

イギリス各地の教会の建築スタイルや装飾、敷地内の墓石などからどんな情報が読み取れるかを子供たちに向けて解説したハンドブックです。

パラパラっとめくって興味をひかれたトリビアを3つほどピックアップ。

心臓の埋葬(Heart Burials) … 十字軍遠征の際、遠くで亡くなった兵士の遺体から心臓だけを取り出して、故郷の墓地に持ち帰ることがあった。(…と、この本にはありますが、ウィキによると十字軍に限らず中世以降のヨーロッパでは身分の高い人の間でよく行われていたそうです。

下の画像は、近代に設置されたスコットランド王ロバート1世の心臓の墓標。遺体は別の寺院に埋葬されています。

作曲家のショパンもそうです。遺体はパリに、心臓はポーランドに埋葬されました。)

グリーンマン(The Green Man)… グリーンマンは葉っぱに覆われた人面の彫刻です。ヨーロッパにおいてキリスト教が広まる過程で、古くからの土着の宗教(一説にはケルトの植物神とも?)を吸収した際に模様として取り入れられたということです。飲み込まれて消えたはずの土俗信仰が実はキリスト教の中に実は今も息づいていて…なんて想像が膨らみます。

中世のステンドグラスと近現代のステンドグラスの見分け方 … 中世のガラスは吹きガラスなので凹凸があり、気泡が輪っか状に入っている。それから、ガラスの赤色部分の下に白いガラスが見えたら中世もの。というのは、中世には赤は濃い色しかなかったので、白色の層の上に重ねることで明るい赤色を作り出していたのだそう。中世後半になり、淡い色を作る技術が発明された。

などなど。この本片手に教会めぐりも楽しそうです。

* * *

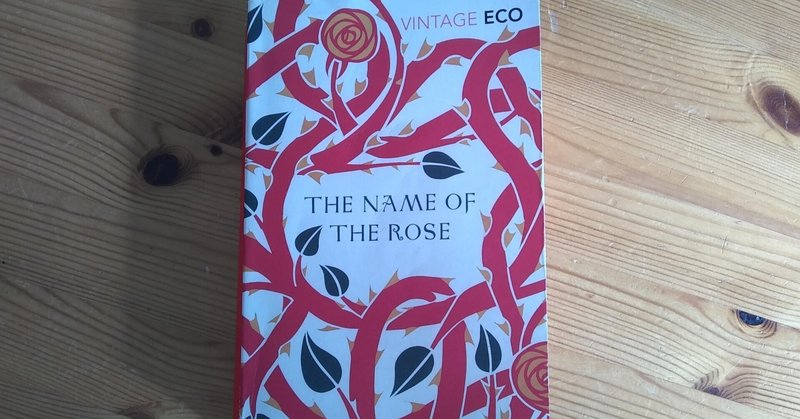

さて、なぜこんな本に目が留まったかと言えば、今、中世のイタリアの修道院を舞台にしたミステリー、ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』(1980年)を読んでいるからなのです。手っ取り早くショーン・コネリーの映画版を見ようと思っていたのですが、アマゾンプライムにもネトフリにもYouTubeにもなく、中古DVDも手ごろなのがなかったので、仕方なく本を図書館で借りてきました。今、2/3ぐらい読んだところです。(結末をご存知の方、コメント欄でネタバレしないでくださいね)

面白いんですよ、これが。本にして良かったです。とは言え、ショーン・コネリーも捨てがたいので、いつか映画も見ると思いますが。

でも、私は世界史の知識があまり無いし、まだまだ知らない単語だらけなので、辞書とWikipediaと世界史学習サイト「世界史の窓」と首っ引きで読んでおり、なかなか大変です。(↓この辺りの時代です)

でも、とても楽しいです。私、やっぱり宗教(について考えること)が好きなんだなぁと再確認。

1323年にローマ教皇ヨハネス22世がフランシスコ会の清貧の教義(キリストと使徒たちは一切の私有財産を持たなかったということが聖書に書かれてあり、それを厳格に守ろうとした)を異端と認定する教勅を発布したことがこの物語の重要な背景なのですが、この「清貧論争」にとても興味を引かれています。また、この小説の中では、女性は修道士を誘惑する存在なので「悪魔の容れ物」などと酷い言われようなのですが(ただし、主役の修道士二人はかなりフェミニスト。特に先輩修道士のウィリアムは中世にしては先進的過ぎる気も…)、これを読んで、このころには存在していた自発的に禁欲を選び、様々な奉仕活動や社会活動をしながら市井で集団生活を送った女性だけのコミュニティである「ベギン修道会」を思い出し、「女性の自立」という観点で中世の宗教を掘り下げてみたいなという思いも湧きました。ベギン修道会については、阿部謹也さんの『中世の窓から』という本を読んで知りました。

…と思い出し、『中世の窓から』を読み返してみると、在俗で仕事をしながら福音に従い質素な生活をおくったというリヨンのヴァルド―派やロンバルディアのフミリアティ(ウミリアティ?)派に関する記述がありました。(以前に読んだはずなのに全然覚えていませんでした。興味がないと頭に入らないものですね。)

そう言えば、以前にこのnoteでロンドンのウォール街、ロンバード・ストリートのことを取り上げたことがありました。(『ロンドンに行ってきました』)

ユダヤ人を追い出した後、金融業を許されていないイギリスのカトリック教徒の代わりにロンバルディアから両替商がやって来て代わりに商売したという話です。この人たちはもしかしてフミリアティ派と関係があるのでしょうか…?追々、調べてみようと思います。

さて、すっかり蓄財体質になったローマ教会はこういった清貧の宗派を異端として弾圧していきますが、この辺りの歴史も詳しく知りたいなと思っています。

貨幣経済が展開したのちの十一世紀以後のヨーロッパにおいては、貨幣を媒介とする人と人との関係が一般化してゆくなかで、それに反発しながら目に見えない絆によって結ばれる人と人との関係を、人びとは追い求めていたのです。彼らの期待は、贈与慣行の世界をふまえながら、それを越えた目にみえない絆の存在を教えてくれたキリスト教の福音にかけられていたのですが、その期待が教会によって裏切られたとき、彼らはモノを媒介として結ばれる関係を全体として拒否して、目にみえない絆の世界へ一方的に飛翔してしまったのです。

学芸文庫)

脱宗教になるかと思われた20世紀が終わり、今はまた宗教回帰の傾向が世界で見られるといいます。新興カルトの跋扈やアメリカで見られる福音派メガチャーチの躍進の理由が、資本主義社会で見えにくくなった人との絆や道徳的な指針を切実に求める人たちの存在だとすれば、阿部さんが語る中世の事情と共通するものがあるように感じられます。

しかし、より純粋な信仰を求めたはずのこういった団体の信者たちが、傍から見ればただの金づるにされているだけというところにアイロニーを感じずにはいられません。

…と、こんな風に脱線ばかりしているから、読書が進まないのですね。

とりあえず、小説を読了しなくては。一週間後の返却期限までに。

ありがたくいただきます。