奈良へ

先日、久々に奈良へ行ってきました。

実は少し前から奈良に対してこれまでとは違う関心を持ち始めていて、それで改めて行ってみることにしました。

奈良にはまだ行ったことがない場所がたくさんあります。地図を改めて見ると知らない所がたくさん。これまでたまに行くのは奈良公園周辺が多かったですが、今回は行ったことないエリアへ足を延ばすことにしました。

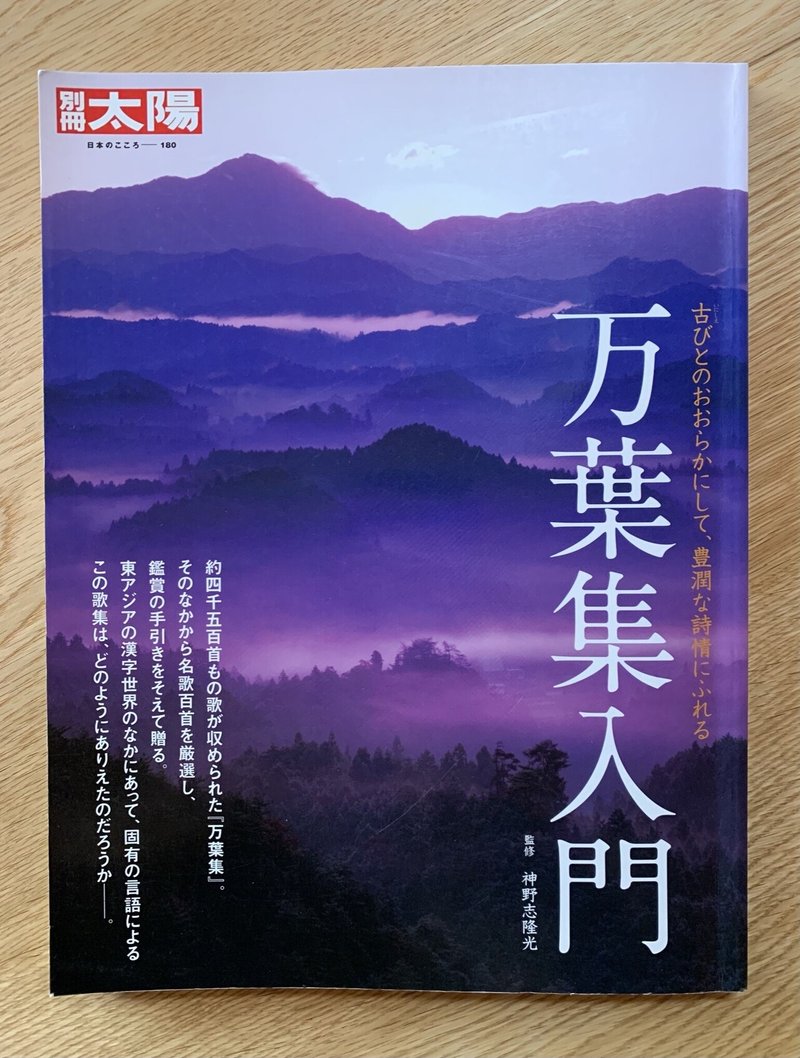

そう思ったきっかけの一つは「万葉集」

昔の人が歌を詠んだ、その場所に行ってみて自分は何を感じるか体験してみたい。

以前、図書館で万葉集の本(別冊太陽 万葉集入門)を借りて読んだとき、現代人も昔の人も「心」のありようは変わらないのではと感じました。なので自分もその場に立てば、昔の人の気持ちに共感できるかもしれない。そのことがとても興味深く思えました。

(バックナンバーは売っていなかったので、古本を購入しました)

行先は奈良に着いてから決めました。まずは明日香村へ。奈良の中心地から南へ車で約1時間ほど(だったと思います)。

甘樫丘(あまかしのおか)から北側に、万葉集に詠われた大和三山(香具山(かぐやま)・畝傍山(うねびやま)・耳成山(みみなしやま))が眺められることがわかり登ってみることにしました。

(右端が香具山、その左の小さい山が耳成山)

(右端が耳成山、左端が畝傍山。3つ同じ写真に納まらなかった)

建物や道路など当然昔とは違うけれど、山々などの地形やスケール感などは変わらないでしょう。いい眺め。

春過ぎて 夏来(きた)るらし 白たへの 衣干したり 天の香具山

(春が過ぎて夏がやってきたらしい。真っ白な衣が干してある。天の香具山よ)

持統天皇

「別冊太陽 万葉集入門」より

これは百人一首にも選ばれている有名な歌ですが、百人一首では

「春すぎて夏来にけらし白妙の衣ほすてふ天の香具山」

と少し違っています。

大和三山が出てくる歌は他にもあります。大化の改新の中大兄皇子は大和三山を擬人化した歌を詠んでいます。盆地の中にこぶのように盛り上がったこの三つの山は、印象的で想像力を刺激する魅力があるように感じました。

甘樫丘から南の眺めもなかなかいい雰囲気でした。

丘の上に登ったり降りたりする間、地元の子供たち(小学生くらい?)にたくさん出会いました。息を切らせて走っている子たちもいました。「こんにちは」と挨拶してくれる子たちも! 子供は元気やなあと夫と言いながら微笑ましくその姿を眺めていました。

甘樫丘を降りた後、近くの道の駅へ。柿の葉寿司などを買って食べた後、隣の明日香村埋蔵文化財展示室に寄りました。親切なガイドさんの説明もあり明日香村に様々な歴史の痕跡があることを知り、短い滞在ではとても回れないことがわかりました。

その後、そこから南東へ。前から見たかった石舞台古墳へ向かいました。

でかい! 高さ3~5mくらいでしょうか?

地下もあります。

巨岩!

明日香村観光マップによると、石舞台古墳は蘇我馬子の墓と伝えられる日本最大級の方墳で、使用されている30数個の岩の総重量は約2,300トン!(ピンときません)

明日香村埋蔵文化財展示室に、巨岩を木に載せて多くの人が引っ張っている様子の絵があり、そうやって運んでいたんだと思いましたが、どうやって積んだのか? 昔の人、重機もないのにすごすぎます。

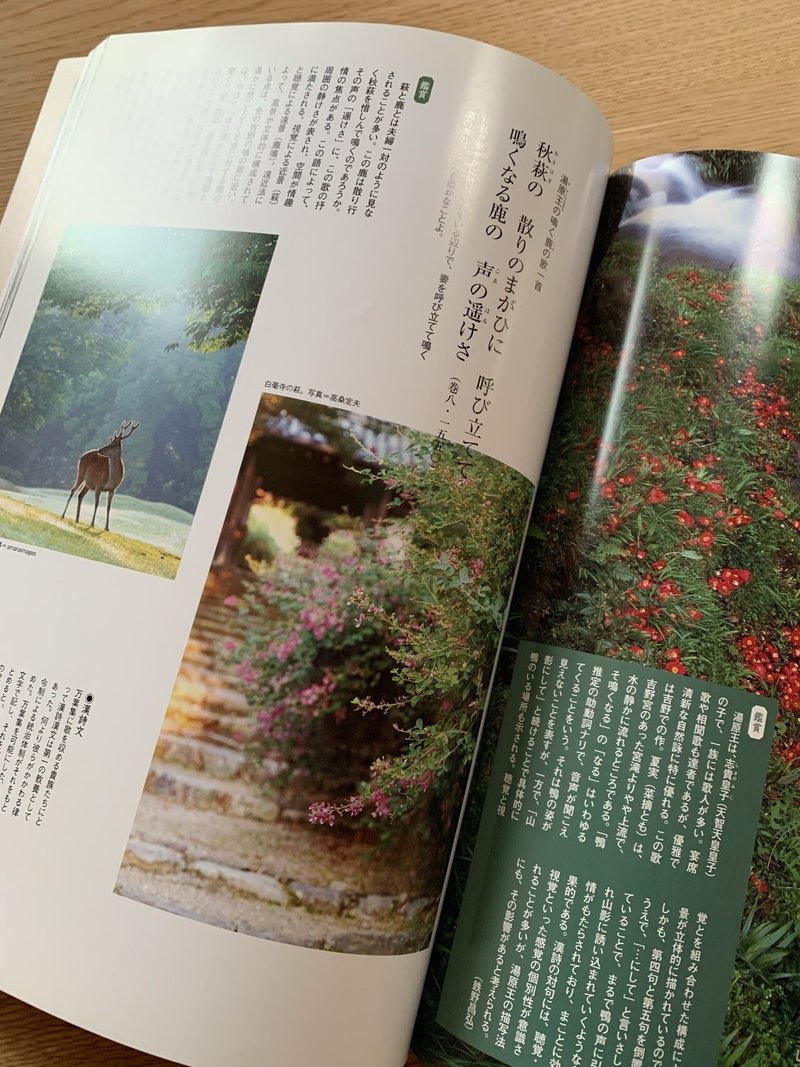

明日香村にはその他にも巨岩がいくつかあるのですが、そのうちの一つ酒船石というのを見に行きました。その近くに亀形石造物というのもありますが、入場時間が終わってて入れませんでした。

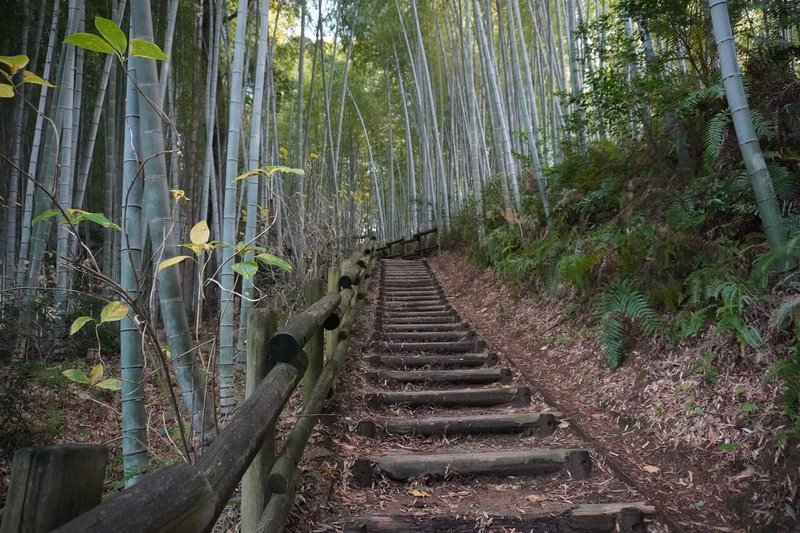

何かミステリアスな雰囲気の階段を登っていく。

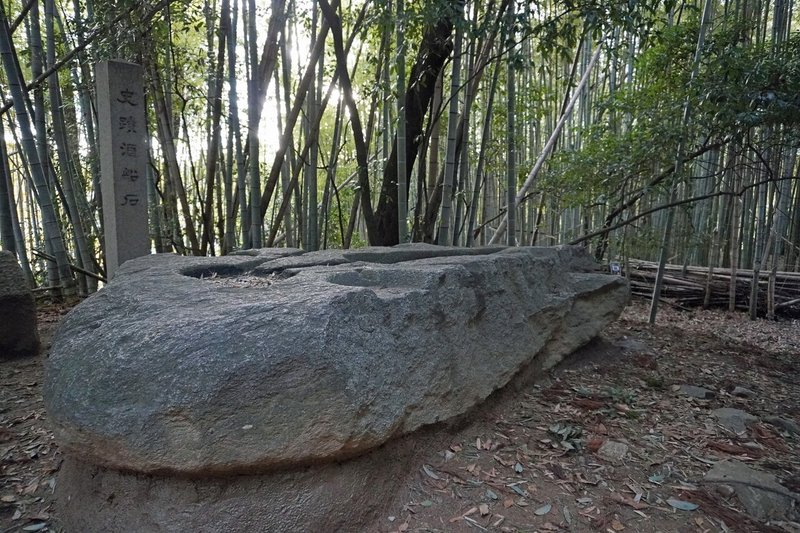

竹藪を奥に進んでいくと巨岩が横たわっていました。

人工的に彫られた跡が残っている。酒船石という名前は、酒造りに用いられたと伝えられているところからきているということですが、用途は未だ不明ということです。

謎めいた竹藪の外は、このようなのどかな景色。ここを右に行くと飛鳥寺(日本最古の本格的仏教寺院だそうです)ですが、あまりに体が冷えたのでこの日の屋外活動はこれで終了。宿泊先の奈良公園近くのホテルへ向かいました。

次の日、やはりせっかく奈良公園の近くに泊まったのだから、鹿は見ていきたい。その日も0度くらいで寒かったけど、奈良公園へ。

みんなひたすら草(?)食べてる。

かわいい。

奈良公園には囲いがなく、鹿が自由に動き回っていてる。こんな場所はなかなかないと改めて思う(あとは宮島くらい?)。もっと見ていたかったけど寒すぎて、奈良公園横のスタバに暖を取りに。

荒削り。

お茶を飲んだ後、大宇陀へ向かうことに。万葉集に詠まれた風景が見られるのではと前から気になっていた場所です。当日行くことに決めたのですが、改めてガイドブックを見て、万葉時代からの薬草の里であることを知りました。奈良公園から、前日行った明日香村と同じくらいの距離を南東へ。明日香村より東になります。

大宇陀の道の駅でお昼を済ませ、まずは見晴らしの良さそうな、かぎろひの丘万葉公園へ行くことに。そこには、柿本人麻呂の歌碑が立っているらしい。地図とナビを見ながら目的地へ向かいますがなかなか行きつけない。

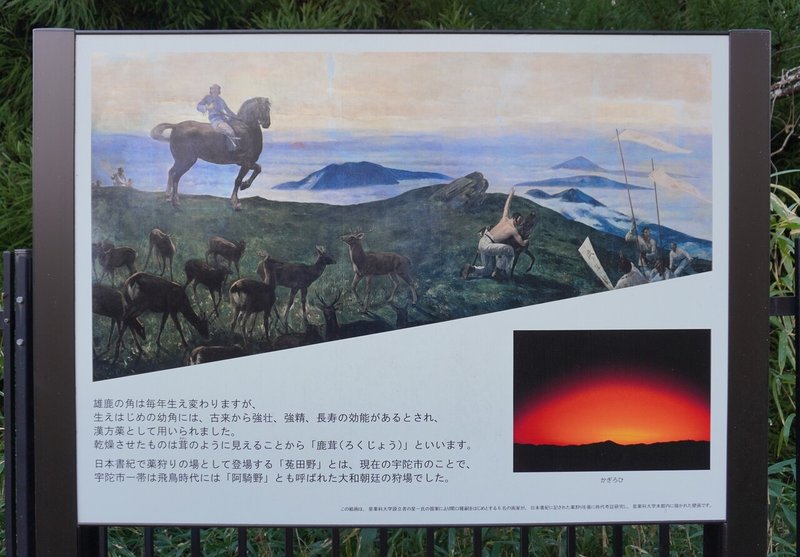

馬に人が乗った銅像がある公園があり、これかと思ったけど、そこは阿騎野(あきの。大宇陀の古代の呼び名)・人麻呂公園でした(馬に乗っていたのは柿本人麻呂)。寒すぎてそこはそそくさと切り上げる。

かぎろひの丘を探し、そのまま人麻呂公園の横の道を進んでいくと山が近づいてくる。山には雪がうっすら積もっている。道理で寒いわけだ。竜門岳という山らしい。

もう一度よく地図を見て引き返し、人麻呂公園に行く道とは違うもう一方の細い道へ入っていく。わかりにくかったけどようやく、かぎろひの丘の駐車場を見つける。駐車場の横の丸太の階段を上がっていく。

そして、丘の上に登ると、ありました。例の歌碑が。

「ひむかしの野にかぎろひの立つみえてかへりみすれば月かたぶきぬ」

現代語訳を検索してみました。

東方の野に日の出前の光が射し始めるのが見えて、後ろを振り返って(西の方角を)見てみると、月が傾いていた。(マナペディア)

解説のサイトは色々あって、現代語訳は微妙に違いますが大体こんな意味ですね。

「かぎろひ」というのは、ガイドブック(楽楽 奈良・大和路)によると

諸説があるが、厳冬のよく晴れた早朝、日の出1時間ほど前の東の空に現れる光で、朝焼けとは違うと考えられている。

こんな限定的な情景を表す言葉があったんですね。柿本人麻呂はこの場所でこの歌を詠んだそうです。しみじみ。

大宇陀は薬草の里ということでしたが、鹿の角も昔から薬として使われていたことが記されていました。鹿茸(ろくじょう)という漢方薬で今もあります。

体が芯から冷え、もう限界だと思いながら、かぎろひの丘を降りました。

近くには森野旧薬園(江戸時代に創設された現存最古の薬草園)がありましたが、駐車場がないようなのであきらめ、また宇陀市歴史文化館「薬の館」は閉館していたためあきらめました。もう少し暖かければ散策もできたかもしれないけれど、今回はこれで引き返すことにしました。

帰り道、桜井のある場所を走っているとこんもりと木が生い茂っている場所があり、もしかして古墳?と思って見ると、鳥居があり、しばらく走ると説明の看板があり、やはり古墳でした。

調べると「箸墓古墳」でした。宮内庁によって倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)の墓に指定されているそうですが、卑弥呼の墓という説もあるそうです。ちょっとわくわくします。

写真は古墳の茂みの一部です。前方後円墳だそうです。

今回の観光はここまで。京都へ。

あまり多くの場所ヘは行けませんでしたが、知らなかった奈良の魅力に少し触れられて良かった。謎が多くてますます好奇心がそそられました。万葉集に詠まれた場所を含めまだまだ行ってみたい所があります。

古都でも、奈良と京都はかなり違うということを改めて感じました。また暖かい時期に出直したいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?