欄間への憧れ

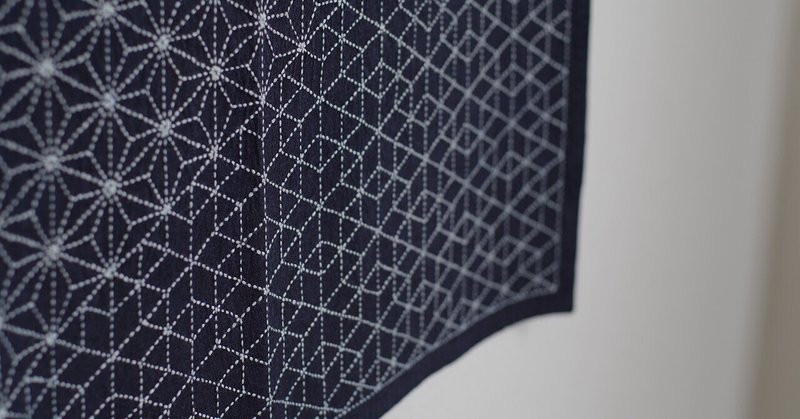

去年から、組子細工の欄間のように模様を繋いだ刺し子風呂敷を作ってみたいと思っていました。素敵な欄間の写真を見つけてはぽちぽちとpinterestに保存して、時々それらを眺めては、麻の葉模様は必ず入れるとして、他にどんな模様を組み合わせようかと考えていました。

ところが、頭の中でまとまる前にうっかり大きな布に別の模様を刺し始めてしまい、しかもそれに半年も費やしてしまい、計画は先送りに。年が明けてから再開し、先週ようやく仕上がったというわけです

大きな布とは少し前の記事に書いた飛島刺し子のことなのですけれど、あれは古い本に載っていた祝着の後ろ見頃の模様をそっくり真似して刺したので、手間だったけれど自分の考えはないのです。写真から下書きをおこす際、実寸はどのくらいか、糸の太さはどうしようかと少し考えたくらい。お手本というゴールがあればそこに向かって手を動かすだけ。刺し終わるまでに時間はかかるけれど、刺しても刺しても刺すものがある日々は、私にとってとても心地のよいものです。だから作りたいものについて考えがまとまらない時が、こういうのを刺すタイミングなのです。

今回のは組み合わせを自分で選んで、大きさも決めて、大丈夫かなと思いながらの刺し子でした。風呂敷とほぼ同じサイズの方眼用紙にがっちり下書きをし、それを床に置いて、通りがかりにらちらちら見て、見ても見ても良い感じだと思ってから布に線を書いて刺し始めました。それでも紙に書いた線と布に刺した糸の点線じゃ全然違いますから、思い通りにはならないのですけれど。

伝統模様は懐が深く、それ自体はどんな組み合わせでも調和するように思います。でも自分が好きかどうかはまた別の話。何週間もかけて布全面に刺し子をした先に「これじゃなかった」が現れると、複雑な気持ちになります。同時に「じゃあどれなんだよ」と思うけれど、また数週間かけて刺してみないとわからない。

その上刺し子は、布に糸を通すわけですから、模様のボリュームや糸の方向があんまりばらばらだと布が歪みやすくなります。極端な例で言うと、布の上半分は斜め刺しの多い模様、下半分が横刺しの多い模様なんて組み合わせになると、上半分はバイヤスに伸びて、下半分は横幅が1~2%縮んでしまう。完成してすぐは糸こきとスチームアイロンで整えられても、数回水に通せばどうなるか。そんな恐ろしい布は作りたくない。好みのほかにも、色々制約があります。

今回は真ん中の麻の葉は縦横斜めの線、上下の模様は縦と斜めの線で構成されています。そして麻の葉模様の横線は模様ごとに短く切れていて、端から端まで一直線ではないため、布があまり縮まない。麻の葉模様と刺し子って、本当に相性が良いと思います。

この寄せ模様のパターンは、麻の葉以外の模様を変えて、布のサイズも調整しながら、色々作ってみたいと思います。古い本で見る装飾目的の刺し子には、型染の布や、建物の装飾に使われる柄を表現したものが多くあります。それを見習って色々作ってみたいという気持ちがあるので、ここから膨らませていきたい・・・というのが今年の目標です。(目標を立てるのに一年の4分の1を使っている)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?