ブルアカ初見実況・おすすめ補遺【栞葉るり先生】

本noteは以下作品の核心的なネタバレを含みます

・ブルーアーカイブ

・異世界迷宮の最深部を目指そう

(ただしいぶそうについては最後の項目を読まないことで完全に言及を回避できるつくりとし、ネタバレに踏み込む前に注意を入れていますのでそれ以前で読みを切り上げることが可能です、ご安心ください)

はじめに

上掲のとおり、私は一度ブルーアーカイブの初見実況の推薦noteを作成したことがあります。2023年9月のことで、いつしかオススメしたい方々が一定数蓄積したら第二弾のnoteを作成したいと考えておりました。

ところが、最近ブルーアーカイブの初見実況を開始した先生の中に特異な視点を持っている方がいらっしゃり、ぜひともブルーアーカイブの初見に餓えている方にオススメしたく、当初の計画を崩し前noteの補遺としての形で一名を紹介したく本noteは作成されました。

ブルーアーカイブには特異な読みを持ち、それが初見の味となっている先生が複数いらっしゃいます。たとえばブルーアーカイブ世界観研究を掲げ、設定面の把握力に卓越しており、だからこそ初見で呈示される情報の数々の味読が強力な力となっているアニアン先生。たとえば過去の膨大なサブカルチャー文化摂取により、そういった歴史との対比や概念の噛み砕きに強い力を持っていらっしゃる卯月コウ先生。読書量として年間100冊を掲げ、だからこそ宗教面・哲学面等の要素も丁寧に拾いつつ「文学的に」(ここで彼の掲げていらっしゃる文学的とは所謂文学理論、あるいは文芸批評理論といった枠ではなくアニアン先生の「世界観」同様一般の意味で解するべきでしょう)読む早口オタクT先生などは好例でしょう。

物語の受容において、読者はその生得的要因と環境要因により完全に中立的なテクストの読みをしません。ゴルコンダが述べているとおりそれは不可能な試みであり、だからこそ大陸系の批評理論には「テクスト論」や「受容理論」といったテクスト解釈や読者の受容に着目した文学理論が古くから存在しているのであり、一方分析・実験系の哲学の方面ではこのバイアス――特に英米分析系の哲学者の持つ「直観」に対して10年以上前から反省が行われており、一般的な人々の感覚を求めての広い実験的な調査や「直観」概念の再構築の仕事が行われているところです。

ブルーアーカイブのシナリオライターであるisakusan本人も文学・哲学・宗教方面に博覧強記の人であり、ゆえにブルーアーカイブのシナリオ読解は建設的かつ論争的な読解がなされるべきであり、一つの正当な読みとしての「カノン」が残ることを強く否定しています。

注意すべきことは特異な読みは特異であることそれ自体には価値を持たず、またその価値自体も普遍的ではなく視聴者各々の欲求に基づいて付与されることでしょう。たとえば私は自分自身のバイアスのかかった立場により、アニアン先生のような設定を細かくおさえた読みを特異かつ価値があると判断して好意的に応援していますが、彼と真逆を行く「異常なまでに設定を覚えていない」読みが仮に存在するのだとしたら、異常と言って良いほど覚えていないのであればそれは特異な読みでしょうが、私はあまりそこに価値を見出さないでしょう。

前置きが長くなりました。つまり、今回ご紹介する「栞葉るり先生」は特異な読みを初見で行っており、かつ私にとってそれは新鮮な価値と驚きを与えてくれるものであり、そしてまた私の感じたその価値はおそらく初見の感想に餓えている多くの人にとっても新鮮で面白いであろうと判じ、ゆえに取り急ぎ特別に一名紹介するだけの意義があると確信してnoteを作成したものです。

彼女の先生としての特異性は何か。それは大人の「戦い」の適正が高いことにあります。類例として、大人の「責任」に自覚的に強くコミットして(実況の当初からそのことを述べていらっしゃいます)エデン4章や最終編4章、百花繚乱1章などにその様を見出すことができる神楽すず先生がいらっしゃいます。

栞葉るり先生の私が感じる特に「面白い」ところは戦えること、武器を有するところです。それでは本題に入っていきましょう。

「大人の戦い」

先生は基本的に「武器」を有しません。PVを見る限り拳銃を支給されていますが、使ったためしがありません。シッテムの箱、ひいてはアロナちゃんの保護により単なる銃撃程度ならそもそもあの人に命中しませんし(錠前サオリの銃撃があの人に命中したのはそれ以前に無名の司祭の技術を含んだ巡航ミサイルの着弾からアロナが先生を守り、シッテムの箱としての保護機能を使い果たしたためです)先生には「反則」を相手にしても無理矢理にでも勝利を引きずり寄せることのできる「大人のカード」の力があります。

また、ゴルコンダに言わせればサンクトゥムタワーの保障によりキヴォトスが「学園都市」として存在する限り「先生」は無敵なのであり、そのジャンルの法に抗うことはできません(ゆえにフランシスはサンクトゥムタワーの崩壊をもって先生の価値は無に等しいものとなったと宣言しました。また、注意すべきことですがこのジャンルの力については先生は否定的で「ジャンルの解体なんて好きにすればいい」と一蹴しています)。

先生は確かに「シッテムの箱」「大人のカード」といった「反則級の力」を有しており、またゴルコンダが言うようなジャンルの保護も「もしかしたら」かかっているのかもしれません。

しかし、それらを用いた戦いは「大人の戦い」ではありません。ゆえに、上にあげた反則級のアイテムたちも大人の戦いで用いる武器ではありません。

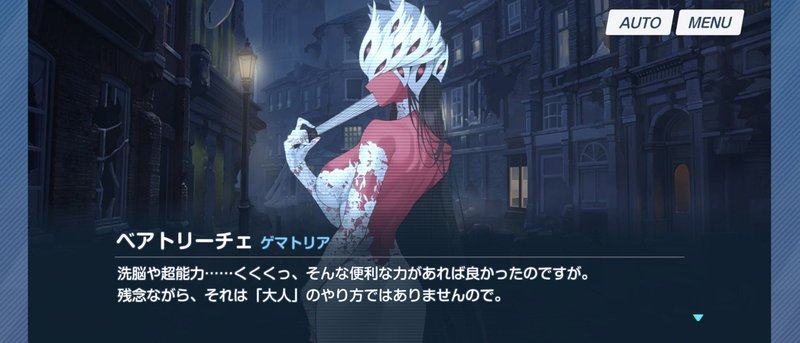

ベアトリーチェがアリウス生たちに超能力や洗脳を使っていない、それは大人のやり方ではないと言っているとおりそういった「純然たる力」は大人の戦いの範域にありません。

生徒達の銃撃戦と同じ暴力の領域にそれはあります。では大人の持つ子供に対し優位な力とは何なのか。それは黒服が端的に述べています。

キヴォトスにおける「大人の戦い」とはこの「約束事」あるいは「ルール」の領域で行われる戦いのことです。対策委員会編で言えばカイザーコーポレーションによる長年のアビドスの「合法な」土地の切り崩しがそれに当たりますし、黒服とホシノの「契約」もこれに当たります。

キヴォトスにおいての約束事の重要性は百合園セイアもまた断言しているとおりです。

しかしながら、多くの生徒にはその「契約」の力を十全に扱えるだけの力がありません。カイザーに土地を切り崩されたアビドス生徒会もそうですし、黒服の契約書にサインしたホシノもそうです。オクトパスバンクを巡るあび夏から始まる一連の騒動もそうした「契約」を用いた大人による子供の利用でした。

子供から大人へのこの領域での独自発想による痛烈な反撃はほぼなく、完璧に決まった例はここくらいでしょう。

「約束」が重要な力を持つキヴォトスにおいて、秤アツコが仕掛けたこの罠は周到です。ベアトリーチェが約束を守ればそれでよし、守らなければキヴォトスの力により彼女はカウンターを受けるでしょう。ベアトリーチェは「約束」を重視しておらず、軽々に「口約束」を結ぶだろうと秤アツコは踏み、そしてその読みは的中します。「約束」が力を発揮するためには「単純な紙切れ」や「口約束」でも十分だということはセイアが明言しているとおりです。

ただし、これは特異な例でしょう。彼女は「戒律の守護者の血」を引くロイヤルブラッドです。血筋として戒律に特化しているのです。実際、この血筋の大元となるユスティナ聖徒会は第一回公会議の合意に反対したアリウス派を最も強く弾圧しておきながら、そのエクソダスを主導し、いつの間にかアリウス分校生徒会長はロイヤルブラッドが担うという状態にまで乗っ取りをしかけています。

聖徒会・ロイヤルブラッドはあくまでも特異な存在であり、基本的に子供は小鳥遊ホシノのような「天才」であっても「契約」や「約束」を上手く取り扱えないのがキヴォトスです。

ここに、子供の弱さがあり大人の強さがあり、そして大人の戦いの盤面はまさにそこにあります。

そしてブルーアーカイブメインストーリーvol.1「対策委員会編」の段階で、更には「大人の戦い」に至る以前に当然のようにその盤面で物事を俯瞰してその領域での武器を振り回そうとする先生がいます。それが、栞葉るり先生です。

第五話 契約書は必ず持ち帰って「先生と検討します」って言いなさい

対策委員会編2章11話~のこの先生の動画タイトルがこれです。説明不要とすら言ってしまってよいでしょう。悪そうな大人が子供に持ちかけてくる契約、特に契約書はヤバい。持って帰って大人である先生と検討すべき。「大人の戦い」に至る前の段階で、話を読む前のタイトルのレベルで既にこの先生は「大人の戦い」の場に立ち、子供から責任を引き継いで戦うことを当然としています。

ブルーアーカイブのメインストーリーをある程度読んだ先生であれば、この態度は常識的なものです。しかし、対策委員会編で「大人の戦い」を実行する前から彼女はこの態度なのです。極めて特異と言えるでしょう。

「未成年の契約は保護者の承認がないと無効でーす」

おじさんが退部・退会届を提出し、黒服との契約書にサインをする。そのタイミングでの栞葉るり先生の発言が上です。

日本の民法において、未成年者は「制限行為能力者」です。未成年者を含む制限行為能力者の行った契約は本人または保護者が取り消すことができます。詐術を用いた場合はその限りではありませんが、この場で欺罔行為を働いているのはむしろ黒服の方です。

もちろん、キヴォトスにおいて生徒は制限行為能力者ではありません。それどころかキヴォトスの生徒は「契約」に関する力(知恵・知識)を十分に有していないにも関わらず、「契約」に関する自由は現実における日本人より大きいです。ホシノは黒服との契約を「自身がPMCの一員になる」契約と誤認していましたが、実際にはこれはゲマトリアにホシノの全権利を譲渡する「自己奴隷化契約」です。日本においては成人ですら憲法18条や強行規定である民法90条により当然にこれを棄却できます。しかし、キヴォトスにはこの「不自由」が存在しません。そのような契約を契約として成立させる「自由」が存在します。

つまり学園都市キヴォトスの設定において栞葉るり先生の取り出した武器は効かないのですが、重要な点はそこではないのです。「契約」の盤面で物事を見て「契約」の上位にある「規則」を武器にして契約書を引き裂こうとした。ここが重要なのです。私の見た限り、「大人の戦い」以前の初見レベルでホシノが契約書にサインした瞬間にこのレベルで物事を俯瞰し武器を取り出した先生はいません。普通、ブルーアーカイブにおいてプレイヤーである先生は物語を追っていくことでキヴォトスにおける大人の立ち位置と戦い方を学び、その上でそうした俯瞰で「約束事」を見るようになります(「大人の戦い」や「ETO歪曲」などを経ているからこそ、ベアトリーチェによる「その名にかけた」約束と即時の約束破りの迂闊さを「やっちまったなぁ!」とその瞬間に思えるわけです)。

しかし、栞葉るり先生は違います。作中世界からの呈示の前に彼女は既にその盤面に立ち、その盤面において武器を振るっています。彼女が読めているのは未だ対策委員会編2章までなのですから「キヴォトスの設定レベルで」無効な武器を取り出したことには何の問題もありません。その盤面を俯瞰し、その盤面のための武器を取り出してみせたことが重要なのです。

実際、黒服とホシノの契約はその上位にある規則に照らして棄却されました。「退部・退会届を先生が承認していない」ため、ホシノが退部・退会していることを前提とした契約は成り立たない、つまり「生徒の去就には先生の承認が必要である」という契約の上位の規則に照らして契約を破いてみせたわけです。形式としては栞葉るり先生の行おうとしたことと同一です。

黒服が「「私共の企業」がカイザーコーポレーションだとは、一度も言っていないはずです」とおじさんに告げた時には怒濤のように淀みなく次のつっこみをおじさんに行っています。

大丈夫ホシノさん契約書ちゃんと確認した? 甲は何を指して乙は何を指すのか。問題が起きたらどこの裁判所で裁判を行うのか。契約終了はどういう条件で行われるのか。ちゃんと確認しましたか? 大丈夫ですか?

「甲は何を指して乙は何を指すのか」一般にこれは契約書の本文冒頭に記載されます。契約件名や金額のすぐ下、ほんの数行を読めば書いてあることです。「問題が起きたらどこの裁判所で裁判を行うのか」一般にこれは契約書の末尾の方に記載されます。つまり「頭から爪先まで」一読したかというツッコミなわけです。「契約終了はどういう条件で行われるのか」これも契約書の頭の方に書いてあります。物品供給契約や製造請負契約であれば納入期限、役務請負契約であれば履行期限や期間などが記載されています。勿論、もう少し読み進めていけばそれによらない契約解除条件も記載されていることでしょう。甲乙の定義や期間の定めといった箇所はハッキリ言ってしまえば難しい箇所など一つもありません。法的な知識が全くない小学生でも読める部分です。公的機関が良く行う役務請負契約においては管理責任者選任届を出せ、といった契約書の真ん中あたりに書いてあるような偽装請負排除条項などは法的知識がなければ何を言っているのか、何のために言っているのかちんぷんかんぷんでしょうが、栞葉るり先生が突っ込んでいる箇所は小学生でも読める部分です。

「甲は何を指して乙は何を指すのか」――ホシノがここを読んでいれば、契約相手先がカイザーではなくゲマトリアであることを見破れたでしょう。

「問題が起きたらどこの裁判所で裁判を行うのか」――ゲマトリアは外から来た集団です。所管裁判所が彼らに有利なように連邦生徒会の職掌部署ではなくキヴォトスの外に置かれている可能性さえあります。

「契約終了はどういう条件で行われるのか」――死ぬまでPMCとして働くのだからとホシノは期間満了の定めについても一瞥さえしていないでしょう。仮に死ぬまでPMCとして働かされる契約だとしても、「これ契約解除に係る条項はないわけ?」等と突っ込める余地は本来多々あるわけです。

甚だしい例では錠前サオリの絆ストーリーですが、小鳥遊ホシノという「天才」ですらこのレベルの文言を明らかに一読すらしていないわけです。おそらくソシャゲの利用規約条項を一切読まずにガッとスクロールしてチェック入れてタップ、くらいの感覚でサインしています。「ホシノが読めばわからないはずがない」のですが、「契約」「契約書」のヤバさを小鳥遊ホシノは知らずにサインしてしまっているわけです。

私たちとて他人事ではありません。借家の際、契約書をきちんと読んでいない人は少なくないでしょう。絶対に退去の際揉める原状回復に係る箇所すら読んでいない人が多いのではないでしょうか。国土交通省が原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを定めており、主な箇所における法定耐用年数・減価償却についてガイドしていますが、これは強行的なさだめではなくガイドラインであるため、これによらない契約のフォーマットを作り込んでいる貸主も存在します。「やべーなこの契約書」と読めばわかる契約書を読みもしないこと、他人事ではない方もいらっしゃるはずです。

大人に対してですら私が上のような懸念を抱いてしまうのですから、況んや子供をや、というわけです。だからこその「第五話 契約書は必ず持ち帰って「先生と検討します」って言いなさい」なわけです。

この先生、戦い方が徹底的にキヴォトスにおける大人なのです。しかも、「大人の戦い」において先生が「あの子たちの苦しみに対して、責任を取る大人が誰もいなかった」から自分が責任を取る、「それが、大人のやるべきことだから」と黒服に述べる前の段階で次のように断言しています。

大人は子供を守るもんだろうが!

栞葉るり先生は大人が俯瞰すべき盤面を見て、その盤面に有効な武器を取り出します。そして更にそれ以前の段階で、「大人は子供を守るもの」というスタンスありきで盤面に臨み、対面の「子供を搾取する大人」に挑んでいるわけです。「大人の責任」「先生の義務」を携えた上で「大人の戦い」を行っています。ブルーアーカイブのメインストーリーをある程度、たとえばエデン条約編3章あたりまで読破した先生ならこのように俯瞰しそのための武器をとり搾取者と対決する姿勢をとるのは普通です。ですが、ブルーアーカイブに染まっていない、いわばニュートラルの段階でこの姿勢なのは私が見て来た初見の方々と比すとかなり異常です。

更に黒服が「大人とは、望む通りに社会を改造し――」の発言に至る前に「大人になる前にお父様から言われたこと」として次を挙げています。

「賢い人はルールを利用する、ルールを作り出すから、ルールを守ってるだけじゃこれからはだめなんだよ」

「子供のうちはお前がルールを守っていれば父様がなんとでも守れたけど、これからお前は大人になって独り立ちするんだからきちんと自分でルールを理解して利用できる大人にならないとお前より頭の良い大人に騙されるんだからね」

彼女のお父様がおそらく「対・大人の戦い」にかなり特化しており(短気ではいらっしゃるそうですが)彼仕込みの「秩序に立ち秩序を利用する、ただし子供のために」という戦略を彼女は採っているわけです。子供たちの明日、つまり「子供が大人になること」についてはカルバノグの兎編の1章でも2章でも語られていることで、栞葉るり先生とそのお父様の語りを見るに、今日から明日へ適切に踏み出した大人が彼女であり、あまりにも「大人の戦い」に臨む者としての初期戦闘力が高すぎるのです。

本note、あるいは私の過去のブルーアーカイブについてのnoteを一読したことのある人であれば私が「秩序」あるいは「秩序・善」の側にかなり寄っていることはおわかりかと存じますが、私の場合それは(分析)哲学的な、つまり学術的なレベルでの興味の場に留まっています。栞葉るり先生は単なる理論ではなく実践の場においてそうなのであり、形式から現実へ踏み出して、生々しい現実の場において「秩序」を武器として戦っているのであり、「ただ事実を眺め、哲学の道具で分析していた」私(つまりしょせんはゲマトリアのレベル)とは一線を画しています。

彼女のお父様が明白に「武器」として「秩序」を彼女に継承しており、しかも彼女はホシノに対する怒濤の契約書の読みツッコミをしている箇所からもわかるとおり、上っ面だけではなく内実に踏み込んだ上で「自分の武器」として「秩序」を適切に理路として理解した上で振り回しています。更に先に挙げたとおり「ルールは変革できるもの」という秩序に対するメタレベルの認識も正しく引き継いでおり、エデン3章におけるETO塗り替えのような戦い方も既に習得済でキヴォトスに降り立っています。

やべー人がキヴォトスに降り立ったな……と思いました。スキル「大人の戦い」とパッシブ「大人の責任」をここまで高いレベルで両方携えてキヴォトスにやってきた先生を私は初めて見ました。「この人先生か?」と何度恐怖したかしれません。

ちなみに彼女、上のような「ルール」の読みも得手なのですが、ルールの現実での実践のされ方にも炯眼を持っていらっしゃって、カイザー理事が連邦生徒会が動かないことを強調していた際、ぽつりと呟いています。

……連邦生徒会内にカイザーに噛んでる人間いる?

います。ですが、まだここは「メインストーリーvol.1対策委員会編2章後半」なのです。「vol.4カルバノグの兎編1章後半」ではありません。この人のヤバさの片鱗が、この一言からもうかがえるかと存じます。

また、彼女は対策委員会編の初読で多くの人が躓く箇所をミリタリ関連など特殊なものを除けば全く躓かずスラスラ読み通しているため、漢検に挑むなどの特異な理由で漢字の勉強に勤しんだのでなければ、おそらく通算的な読書量そのものがかなりのものであろうと伺えます。たとえば黒服の「与り知る」などは読書家にとってみれば何が難しいのかわからないレベルの漢字ですが、漢検に直せば準一級レベルの難読性です(「与」の字そのものは常用漢字レベルなのですが「あずかり」という読みが常用漢字表には記載されていません)。このあたりに困難がない、ゲマトリアや恐らく今後出てくる百合園セイアなどの言葉を容易に読めるだろうと期待できるところも彼女の初見を見ていて心地良いところです。以前ひとつnoteを作ったくらい、私はブルーアーカイブを躓かずに読める人が増えたら嬉しいなあと思っている質なので、その点でもメチャ強い人が来たな、と喜んでいるところです。

追補:「大人の戦い」における危険性について

2024.1.15に本noteを精読いただいた方によるご指摘による追記項目です。「紹介」という本noteの本質から逸れるテクニカルな箇所になりますので、ブルーアーカイブにおける「大人の戦い」に特段の興味がなければ読み飛ばしていただいて差し支えありません。

補足の補足「最深部・あるいはいぶそう」に飛んで読了としていただければ幸いです。

この場を借りて、ご指摘に感謝申し上げます。

追補の展開

本項目はテクニカルに過ぎるため、アブストラクトを示します。

追補の1点目、「「大人の戦い」で大人がやっていることは(異世界との異文化交流系のフィクションでよくなされる批判ですが)こちらのフォーマットを相手に押しつけている、ことにキヴォトスという生徒たちの学園都市に大人がそうするのであれば上から下へと見下しての押しつけになりはしないか」という批判が可能です。

大陸哲学系の潮流に乗る人であれば(私は分析哲学系ですが)社会進化論的な自惚れによる先進国から途上国への「教化」を想起するかもしれません。カルチュラルスタディーズやポストコロニアルといった大陸系の批評理論はこういった見方に反省的な理論として見ることができるでしょう。この批判はさらにブルーアーカイブという作品において二義的に読むことができます。「現代日本の倫理をキヴォトスに押しつける」という読みと「先生の倫理をキヴォトスに押しつける」という読みです。

よってこの批判については各論として双方に回答を与え(双方で回答が異なります)、更に総論として「押しつける」ことそのものに関する哲学的議論を軽く眺めます。先のとおり私は分析哲学徒です。この手の批判は大陸における「本質」あるいは「構造」の崩壊――つまりはポストモダン、フランス現代思想の流れを汲むものですが、大陸と違って分析においてそれはさしたる全体的大事件ではなく、本noteでは分析系の立場からそれを眺めることになるでしょう。

また「契約書の読み方」についても補足を要する箇所があります。これは完全に私の落ち度です。本noteの展開が明瞭でないのです。これは読み手の読解力の問題ではなく、書き手――つまり私の書き方に問題があります。自虐ではなく、形式的に呈示可能な単なる事実です。

この箇所では本noteの契約書に関する箇所は「甲乙等の小学生に読める箇所を読めていればホシノが契約書に騙されることはなかった」を支持しておらず、実際そのような形式的導出も行っていませんが、これを支持していると読んだ方がいらっしゃるおそれがあります。あるいは、支持していると論証により形式的に導出してはいないが、筆者は暗黙にその考えを支持していると非形式的(非形式的であることは悪であることを含意しません。形式論理によらないというだけで、それ単体では価値中立です)な推察を行った方もいらっしゃるかもしれません。

「分析哲学とはこのようなものである」という定義は難しいものですが、少なくとも分析哲学に通底する姿勢の一つとして「明晰であること」「文意が一義的に通ること」「不必要な晦渋さを除くこと」は求められているところです。自然言語で書かれている以上解釈にはどうしても幅が生じてしまうものですが、この箇所はその幅が大きすぎ、私の姿勢に反する混乱を生じかねない記載になっています。

よって責は私にあり、私には解釈の多義性を狭め、一義にできるだけ近い形で本noteを読めるようにする義務があります。そのため改めて本noteは「ホシノは甲乙レベルを読めても契約書を誤読しうる」を当然に是認するものであり、つまり言いたいことは「甲乙レベルも読めていない、況んや全体をや」であることを強調します。

また「ホシノが甲乙レベルを読めていない」こと――この部分を更に分析し、形式的には(論理構造のレベルで)どうしても三段論法や(マルチプル)モーダスポネンスなどの小学生レベルの問題がわかれば解ける箇所をホシノは読めていないと言わざるを得ないものの、非形式的な目眩ましで実践的には高校生には難しすぎる契約書を作れることを実例をもって導出し、この「レベル」が形式的なことを言っているのか非形式的なことを言っているのかで「ホシノが甲乙レベルを読めていない」の成立と不成立がわかれるため、命題レベルでの不明瞭さもお詫びして修正するものです。

また、興味深いご指摘もありました。「契約に詳しい人ほどエデンで詰むのではないか」というものです。私もこれに同意します。見るべき箇所は2箇所あり、ETO歪曲と補習授業部創設です。

ETO歪曲であれば私は「契約に詳しい人はエデンで詰まない」を導出することになります。論証は小学生レベル、つまりマルチプルモーダスポネンスによります。よって、私の主張が成り立たないとき、その不成立は論理学上の問題ではなく論証に用いられる各命題の真偽や意味のレベルで発生します。

私見では「契約に詳しい人」の定義を変えることが異なる結論を導く一番の道であると思われるので、定義を私と異なるものにし「契約に詳しくかつエデンで詰む人」の定義の例を具体レベルで挙げますが、その具体レベルにある人は言語の日常的実践のレベルにおいて「契約に詳しく」はないだろうと付言することになります。

詰むのは別の場所。それはエデン1章の補習授業部の創設です。ここで「契約に詳しい人」は恐らく詰みます。先生は生徒に対して全信頼なのでどれだけ契約に詳しくても詳細を掘り下げずナギサに騙されるものの、先生ではなく「契約に詳しい人」がエデンに入った場合、ナギサの計画を暴いてしまい補習授業部が創設されず、もって最終的に詰むおそれが極めて高いことを確認します。つまり契約に詳しいと(かつ契約系の人間として職務に忠実な人であればあるほど)エデン1章3話、つまりティーパーティーとの初対面の後で詰みます。エデン1章3話で詰むということは、エデン1章2話冒頭がエデン2章の時系列であるため、3話で詰むのに2話にいけないという、シナリオの配置を眺めると面白い状況になります。バッドエンドに落ちるのでブルーアーカイブのシナリオを見た場合悲しい結論なのですが、逆にここでバッドエンドに陥ることは契約に強く、かつ牽制力のある模範的契約担当者なので、エデン1章3話でバッドエンドを導けるなら逆にそれをもって誇ってもいいですよ、と結びます。

以上が追補のアブストラクトであり、このアブストラクトにより追補部分は初見実況の紹介・推薦においてはトリビアルであることが明らかかと思います。私が他のnoteで行っているような「ブルーアーカイブの考察」に踏み込む部分の話です。実際、指摘いただいた方は「紹介上の問題」ではなく「考察上の問題」としてこれらを呈示くださいました。よって、特にその点に興味のない方は本大項目を飛ばしてしまって問題ありません。後日の追補箇所ですので、本大項目を飛ばすことで後の読みに困ることもない作りになっております。

現代日本的な武器を持ってキヴォトスに乗り込む点について

現代日本的な倫理・法を適切に学んで携えてキヴォトスに乗り込むことは問題ありません。まず大前提ですが、日本の法に照らしてキヴォトスを眺めるとキヴォトスの倫理観の把握に大失敗します。つまり、絶対にミスします。ミスの例は本noteに既に記載があります。民法に照らしてキヴォトスの生徒を制限行為能力者と見ることは事実誤認ですし、憲法と民法に照らして――あるいは世界人権宣言第四条等に照らして自己奴隷化契約はキヴォトスにおいて自己奴隷化契約であるという点だけで棄却できると見ることは事実誤認です。

これはわかりやすい例でしょう。わかりにくい例として、メインストーリーを全て読破している先生の一部が完全に誤認している例があります。以前のnoteで詳論していますので詳細な検討はそちらに譲りますが「聖園ミカの罪」についての誤認です。

「外患誘致」や「内乱」をもってミカの罪の重さを量ろうとする人がしばしば見られますが、これらの罪の重さを誤認しているのです。もちろん「外患誘致」は日本において死刑相当の罪です。これ以上の刑罰を科すことのできない最も重い罪と言ってよいでしょう。

ですが、キヴォトスの現実にはそうなっていません。学園には自治権がありますから、マリナがマコトと共謀してクーデターを起こした際の罪があの程度で済んでいるのは「レッドウィンター」だからで済ませてトリニティと独立に語って問題ないでしょう。

ですがトリニティ内部で照らした場合も「外患誘致」「内乱」を重く置きすぎてはならないのです。なぜか。百合園セイアがエデン条約編4章においてはっきりと「ミカの罪状の中で最も重いのは、私に危害を加えたこと」だと述べているからです。「それ以外の罪はこれより罪状の重さが下」なのです。

日本の刑法に照らすならこれはあり得ません。聖園ミカが行ったことは「暴行・傷害の教唆」です。ミカはセイアを病院送りにする程度の怪我を負わせてやろうとアリウスを教唆したのです。これはセイアも夢で見ているのでミカが「殺人の教唆」だったと自分の罪を重く見て言おうとしても審問会で全力でミカを弁護するつもりのセイアにより「暴行・傷害の教唆」でしかなかったと棄却されます。

実際セイアが罪状として語っているのは「私に"危害を加えた"こと」であり「私の"ヘイローを壊そうとした"こと」ではありません(事実を見ていないナギサはミカに「何故私のヘイローを壊そうとしたのか」とエデン条約編3章のポストモーテムで問うていること(事実としては逆にミカはナギサのヘイローを破壊されるわけにはいかないため黒幕の利点を擲って前線に出ています)を補助線として想起すべきでしょう)。

そして、仮にミカが「殺人の教唆」をしたと見ても日本の刑法に照らせば「外患誘致」より上に罪はこないのです。教唆犯は正犯と同じかそれ以上の罪を科される可能性がありますが、それでも日本で照らしてはトリニティにおける罪の重さを誤認するのです。キヴォトスは各学園の自治権が極めて大きいため、たとえばレッドウィンターからトリニティへの類推が失敗する可能性があります。況んや日本をや、です。

ここまで来ると「現代日本」を携えてくることに否定的な論述に見えるでしょうが、違います。むしろ、ここまで来たから「現代日本」の法秩序に通暁していることは強い、とすら言えるのです。

まず「取り出した武器が効かなかったこと」それ自体は大人の戦いの場においてさして致命的なことではありません。具体例は黒服です。彼は自信満々に「届け出を確認されていないのですか?」と先生に問います。「届け出」は先生が「不受理」としたため黒服-ホシノ間の契約はこれにより破られるわけですが、彼はそこで「大人の戦い」における致命的なダメージを負ったわけではありません。

銃撃戦と異なり「大人の戦い」はHP制ではありません。理路を通して目的を達成できればそれでよいのです。つまり先生が「不受理」だと言うならば「受理」してもらえばよいだけです。黒服は「利己主義」における「互恵利他」をもって先生に「受理」させようと様々な提案をし、先生はその全てを拒否します。ここが黒服にとって「致命的」でした。「受理」させる余地がなく「決裂」するしかなかったことは彼の明白な失敗です。

黒服はいくらでも武器を持ち出してよく、その悉くを先生に棄却されたので負けたのです。何らかの武器を持ちだしたことが禁忌肢となり負けたわけではありません。つまり初っぱなから「銃刀法違反だろ!」と日本の法で照らして「キヴォトスでは違うんですよ」されたら「そっか」すればいいわけです。ダメージは何もありません。

一方で法に通暁していると嬉しいことがあります。変則的ですが教訓的な例をブルーアーカイブ内部から見出すことができます。ゴルコンダは物語のジャンルという観点から物を見ており、法に逆らうことはできない、つまりジャンル上先生は無敵で勝てないと述べている人です。

その彼がベアトリーチェの最期に送った言葉が教訓的なのです。

詩歌は法に対して事例でしかありません。「怒りを歌え、神性よ」と補習授業部の子たちがおそらく「イーリアス」と思われる詩を古代語から現代語訳していましたが、これはひとつのサンプルなのです。しかし、このサンプルを大量に集めればいずれそこに形式、ルールを見出すことができます。現実で例示するならば、ゴルコンダの副読として有用だろう名著、フロップの「昔話の形態学」は適例です(哲学史を知っていれば面白い話ですが、フロップの仕事は先駆構造主義として評価されています。昔話のサンプルを大量に集めて揺るぎない基礎、形態を構築する。任意の昔話はこの形態から形式を導出することができる――というのはまさに揺るぎない基礎づけの仕事であり、構造主義の先駆だったわけです。アブストラクトで私はその基礎付けが揺らいだ先、ポストモダン、フランス現代思想、ポスト構造主義と距離を置き分析の立場で見ると述べていますが、ここでそれより更に以前、つまり大陸的には反省的に見られる仕事が例示されるのは面白い類でしょう)。

つまり詩歌をひとつ知っているだけでは何の意味もありません。「造詣が深く」ないとベアトリーチェはジャンル上の自分の弱点を見いだせません。そして、これはゴルコンダ(あるいはフランシス)にも言うことができます。貴方達は「造詣が深くない」と。

ゴルコンダら(というかゲマトリア)は一つの完全なバイアスに囚われています。「主人公は大人である」というバイアスです。ゆえに「学園と青春の物語」を見た際の主人公は彼らにとって「先生」なのです。そして、その理解はサンプリングがあまりに不足なのです。

キヴォトスで実例を挙げられます。少なくともゴルコンダはキヴォトスにおいて広く知られる(ツルギが特に愛読し、イロハも気に入って買い、そしてレンゲが教科書にするような)「恋よ鯉」の作品すらまともに読めていません。「恋よ鯉」のデビュー作の主人公は先生ではありません。「転校生」です。そして「学園青春物語」です。

形式論理上全称命題の否定は1つの反例で済みますから、「恋よ鯉」のデビュー作一冊でゴルコンダの法の理解の誤謬を指摘できるわけです。ゴルコンダは「文学」にコミットし、エデン4章後半の結末を「文学的でない」として厭うていましたが、この厭いによる勉強不足がゴルコンダ/フランシスの致命的な誤解を生んでいるのです。

キヴォトスにおける主人公が「先生」であるなどと、先生本人にしてみれば噴飯もののバカげた話であり、私たちプレイヤーにしてみてもそうなわけです。恐らく彼は「銃 可愛い 青春」も読んでいないでしょう。「キヴォトスの大衆文化、その根源への原点回帰を果たす今年度のベストセラー」であり完全な大衆文学です。

これら「大衆」「日常」「青春」の理解なくして「学園と青春の物語」がどういったジャンルであるのか理解することなど不可能です。ゴルコンダは「記号論」や「テクスト論」といった物語分析上のツールを幾つも持っていて、おそらく習熟していると思われますが、「学園と青春の物語」の文学研究において明らかに読書量が足りません。

ソシュールやバルトを読んでいる暇があったら学園モノのラノベを片っ端から買い漁るべきなのです。そういった意味で私に言わせればゴルコンダは専門領域外でその領域を読まず、記号論やテクスト論や形態学といった形式しか用いず、しかも「主役は大人」というバイアスに汚染されているので、彼は典型的な領域外に出て的外れなことを言っている学者の一人見本です。ですが、それはゴルコンダの発言が全て誤りであることを意味しません。ゴルコンダは学園青春物語への「造詣が深くない」から読みを間違えるのです。

こうしてみると現代日本で法を学んでいる人は「キヴォトスの法」に「造詣が深くない」ので事を過つことは必然です。しかし、学んだ法学を携えてキヴォトスに乗り込むことには強みがあります。なぜか。法史学を雑に学んだだけで日本の実定法は歴史という軸でも世界という軸でも絶対ではないことをあっさり知ることができます。法哲学を学べばたとえば純粋法学~分析法学に連なる流れならその構造を掴むためのツールを掴むことができます。リアリズム法学なら実践的なあらわれについてもです。そしてそれらはゴルコンダが用いている「記号論」や「テクスト論」同様、キヴォトスでふるうことに問題ありません。

黒服の箇所で述べたとおり「大人の戦い」で武器が有効でないことはそれ単体では問題ありません。むしろ「日本の法」を持ち出してそれが砕け散るとき、その砕け方を見ながら法学上のツールを用いてキヴォトスの実定法を分析することができます。銃刀法が砕け散るとき、違法JHP弾をもってして「痛い」で済む生徒を観測でき、そこからキヴォトス法への理解が進みます。ホシノの契約からはキヴォトスの生徒が制限行為能力者でなく、自己奴隷化契約が可能であることを知ることができます。キヴォトスが学園都市であり連邦生徒会がサンクトゥムタワーの行政制御権を握る以上、政治は生徒が担っていること、そして生徒には行政を満足に行う力がないことも、大人がこれをスポイルしてくることも理解でき、そしてそこから更に未来を予見することができます。たとえば本noteで紹介した彼女が対策委員会編2章においてカルバノグ1章後半で明かされる事実を予見したように。

つまり「法を知悉した者」が「日本の法」をとりあえず雑に振り下ろすとき、その砕け散る様を法学的に分析し、理解し、キヴォトス法に近づき、キヴォトス法の運用に接近することができます。生徒が制限行為能力者でないことの何がどうまずいのか、自己奴隷化契約ができてしまうこと、つまり自身の基本的な人権の譲渡が可能であることの何がまずいのかも理解して語ることができます。キヴォトスの問題を予見できるわけです。

そして、「日本の法が効かなかったこととその理由を理解し、そこからキヴォトス法に接近した」のならば「秩序に基づきより有効であろう次の武器」をより高い確度で持ち出すことができます。たとえば本noteで紹介した彼女は「ホシノは制限行為能力者である」という武器が砕け散った後、退部・退会届のフォーマットに目を向け即時(先生が明言する前に)「顧問欄があって自分がサインしていないこと」を指摘します。この書類はキヴォトスの少なくともアビドス高校におけるフォーマットであり、そのフォーマット上のフローが踏まれていないことを即時指摘できるわけです。

ここで黒服のミスと擁護を行いましょう。彼は「届け出を確認されていないのですか?」などと言うべきではありませんでした。そこに先生が気づかなければ行政文書を宙に浮かせて契約書の話だけができた「かもしれない」からです(先生はETO歪曲のしたたかさを見るにまずその点に気づくでしょうが、世に絶対はありません。全知ヒマリですらケアレスミスをします)。

届け出が受理されていない事実に先生が気づいている時点で、黒服は(本人は気づいていませんが)詰んでいます。黒服は詰みに気づかず「互恵利他」による「受理」への方向修正に舵を切りますが、最終編3章で先生と黒服がお互いに再確認したとおり先生がそこに至ることは絶対にありません。

先生が事前に届け出の顧問欄に気づいていたならば、戦う前から黒服は詰んでいました。もし黒服に言われて気づいたならば、黒服は自分の一手で自分を詰ませたことになります。

「大人の戦い」は銃撃戦ではありません。銃撃してHPを削っているのではないのです。ですから黒服がやったように一発目の武器が駄目なら二発目の武器を取り出すことができます。しかし、仮に先生が届け出の問題に気づいていない場合、黒服は自分の一手で自分を詰みに追いやりました。「大人の戦い」という言葉で私が「盤面」という言葉を使っているのはこの将棋やチェス等の状況を思い浮かべてほしいからです。

実際には黒服が提案したとおり「win-win」やあるいは「lose-lose」も可能(アビリーンのパラドックスなど)であり、また「我々はどのようなゲームを行っているのか」を双方が相手の選好を完全に理解し得ない以上、ゲームのルールすら戦いながら把握している状態なので、本当のところは盤上遊戯よりずっと複雑なのですが、少なくとも仮に先生が届け出に気づいていなかった場合黒服は自分の一手で自分を詰ませました(黒服は「不受理」を返されても先生の「利己」に訴えられると踏んでいましたが、先生はそれを選好しておらず、ひたすら空振って終わっています)。

では、黒服がフォーマットに顧問欄がある書類を看過したことは単なる愚なのかというと、そうではないのです。問題はこの書類名にあります。これは「退部・退会届」です。「退部・退会申請」ではありません。届け出と申請では意味が違います。

届け出は出してしまえば応答がないことが許されます。たとえば大学にドラフトチャンバーを置くとき、局所排気装置設置届を出しますが(出さなくてよいドラチャンもあります)、届け出の30日後からは何の返事がなくともダクト工事に着手してよいわけです。

一方、申請は異なる概念です。原則として申請は結果を申請者に通知しなければなりません(みなし承認のように原則でない例もたくさんあります)。たとえば大学にレーザー加工機を置くとき、高周波利用設備許可申請書を出しますが、使用してよいのは副本や許可状が届いてからです。標準的には一ヶ月ほどを要しますので実務的には一ヶ月を見越して動きますが、ルール上は許可が下りていないのに使ってはいけないわけです。

つまり「申請を確認されていないのですか?」だと申請書の時点で何の痛撃にもならないわけです(先生早く承認してくださいよ、契約できないじゃないですか、みたいな意味になります)。

「許可状を確認されていないのですか?」ならば法的には致命の一撃だったでしょう(たとえば申請承認を連邦生徒会の一部署が職掌しており、許可状があり、室長欄があり、そこに雑にサインされていたならば、シャーレのどこでも自由に戦っていいという超法規的権限で暴れるしかありません)。

これは法の話ですが言語の話でもあります。申請は要求しているに過ぎません。応答が求められます。届は一方的に突きつけているものです。日本の法レベルでなく言語レベルでも別物なのです。そしてキヴォトスの公用語は気持ち悪いくらいに日本語(Japanese)です。どうしようもなく日本語であり、それの何が気持ち悪いのかは歴史的な公用語の変遷が気持ち悪いのであり、過去のnoteで詳述しています。なおここで言う気持ち悪いとは謎に満ちていて滅茶苦茶面白い、という意味です。

話を戻しましょう。顧問が存在しないならば届け出のフォーマットの顧問欄は何の意味もない箇所であり無視してよく、実際黒服が先生に言われて初めて「学校の先生と生徒」という概念を文書処理規則に結合させているので先生のキヴォトス来訪以前は恐らく退部・退会届の顧問欄は形骸化していたはずです。

以前のnoteでも述べたとおりキヴォトスの公文書に関する行政規則は繁文縟礼的であり、要るかその規定? となる箇所が見られます。公文書を日常的に処理している実務担当者なら当然のことですが、彼らは文書を一から十まで全部は読みません。定型箇所は飛ばして要所だけを読みます。

たとえば1万円の消耗品の会計書類を処理するとき、実務担当者は「決裁用の頭紙・見積書・納品書・請求書」をチェックします。このチェック作業は1分を要しません。日付は空白でないか、日付の時系列に矛盾はないか、全ての書類の金額・品名が一致しているか、検収を通っているかくらいしか見ないのです。

そして実務者印を押して上長に書類を回します。たとえば見積書に起案者欄と承認者欄があったとして、そこが空白でもまず気にせず決裁に回します。丸印や角印があれば尚更です。そんな欄は一瞥もしません。

つまり、黒服もこのレベルで届け出の顧問欄をそもそも何らかの機能を有する箇所として認識していませんでした。先生からの指摘があって初めて「この書類は届け出であり、本来的には受理印が押され規定年数保管されるのであろうものであり、また不受理があり得る」というフォーマットとそれを貫く規則、そして規則上の先生と生徒の立ち位置を理解し、厄介だと結論したのです。

黒服はその理解を通して「不受理」ならば「ホシノはアビドス生徒会所属」のままだと認識し、戦略を「規範に照らす」ことから「利己に訴える」ことに切り替えるのです。その過程で先生の「実力」を試し「大人のカード」が取り出されたことも有意味でしょう。

黒服は自己利益を追求しています、先生と戦うことがメリットにならないのなら彼は戦闘に打って出ないのです。あの場面はその形式的なテストでもありました。法の下で守られていても実力が極端に欠落していれば力で強引に打ち破られるのです。実際、最終編でカイザーが連邦生徒会を襲撃し強引に行政制御権を奪取し戒厳令を敷きました。この戒厳令はカイザーが行政制御権を握っている以上行政命令として効果を発揮しましたが、それ以前の襲撃には法的な正当化はあり得ません。しかし、法的な正当化なくとも実力があれば打ち破れるのです。ウトナピシュティムの本船を発掘した今となっては恐るるに足らず、とカイザーは強気に出たわけです。

以上のような状況の厳密な把握は法哲学のような法のメタとして存在する学から実際の行政実務担当者レベルまである程度体系的に理解しておかねば難しいところがあり、先述のとおり日本の法が砕け散る様を法に纏わるツールにより分析し、理解に接近しやすいわけです。

要訣はゴルコンダの述べているとおり「造詣の深さ」です。つまり、付け焼き刃・浅知恵ではミカの罪状の正確な把握をかえって損ねるため「日本における法の知識」は法関連皆無のニュートラルよりかえって危険な読みに人を誘い込みかねませんが、ある程度法の要点をおさえていれば(学部レベルの法知識、あるいは国家一般職レベルの法知識で十分でしょう)「日本における法の知識」は概念分析ツールとして有用であり、読みにおける未来予知にすら役立つ可能性があります。先の通り本noteで紹介している彼女などはこれを使いこなしている好例でしょう。

そして、法についてきちんと学んでいればパラダイムの概念に触れるのであり、クーンを読むことになるでしょう。すると、パラダイムシフト前後ではアカデミズムの実践的な在り方が異なるのであり、前後の比較の困難性を当然に認識できます。しかし、ここまで読めればポパー等による反駁、「なんでもありの(悪い)相対主義」「ただの現状追認」じゃないかという批判も当然に発見されるのであり(この攻撃は分析哲学側から大陸哲学のポストモダンの潮流に向けられることもあります)、当然常に実践の現場を見ているクーンからの反論への応答も発見されます。

法をきちんと学んでいれば「進歩史観」や「社会進化論」を安易に持ち出さないどころか、安易に持ち出せない理由を理論に基づいて説明することができます。そして、そこで終わって過剰な相対主義に陥るとどのような問題が起きるのかの具体例については、各論である本項目ではなく2つ先の総論に譲って科学と正義の2つの視点から述べることになるでしょう。

先生が先生の倫理をキヴォトスに持ち込んで「教化」していることについて

次に、先生が先生の倫理をキヴォトスに持ち込み「教化」していることを見ていきましょう。これは事実として発生している事例です。先生というキャラクターを見たとき、なるべく教条主義的な発言を避けようとする傾向にありますが(自分が生徒に答えを与えるのではなく、生徒が自分で自分の問題に答えを見つけてほしい)「強硬な姿勢」を見せることがままあります。注意してほしいのは「先生の倫理」は「現実における現代倫理」ではないことです。私は最先端の動向は追いかけている途中で、正義や倫理、そしてメタ倫理に関する議論はそこまで深く掘っているわけではありませんが、「先生の倫理」は少なくともメジャーな規範理論と合致しません。それを目的にしたわけではないのですが、結果的に先生の異常性を強調することにもなった以下のnoteで幾つかの理論から先生を照らし、先生がそれに合致しないことを確認しています。

先生が「押しつけがましい教化を避けたがっている」ところと「どうしてもこれだけは押しつけてしまう」ところを同時に確認できるシーンを2つ挙げましょう。

1つはエデン条約編4章です。錠前サオリの宿題について、先生は「その答えは自分で見つけようね」と解を示すことを拒絶します。しかし「その答えは必ず見つけられる」ことについては大人として断言します。これは「サオリの問いの答えは必ずサオリが見つけられる」という押しつけです。

もう1つはカルバノグの兎編2章です。先生はミヤコを説得しにきたわけではありません。しかし「責任」の概念についてはミヤコが事実誤認しているとして、先生の独自理論を押しつけています。

なぜそこについては押しつけるのか。これには明白な理由があります。まず、サオリについてです。彼女にこう押しつけたことには理由があります。根拠は先生と同じ状況で同じ選択をするプレナパテスです。プレナパテスは「世界」の責任者を自任しています(これはプレナパテスただ一人がそうなのではなくて、世界の責任を負うべき人が(実際に負うかどうかに関わらず)ブルーアーカイブにおける大人であるとisakusanがインタビューで明言しています)。

「子どもが、絶望と悲しみの淵でその生を終わらせたいと願う」世界についてプレナパテスは責任を負い、逆に子供がその責任を負ってはならないとして「その世界の存在そのもの」を「あってはならない」と否定します。つまり、そのような世界はあってはならないものとして「大人の責任を果たし」「先生の義務を全うする」こと、生徒に「無限の可能性」を示すことがあの人の在り方です。

ゆえにサオリが答えを出せないまま終わるバッドエンドは「あってはならない」のであり、サオリは「必ず答えを見つけられる」と断言するのです。これは、サオリに押しつけているのと同時に先生が責任を負っている行為遂行的発言でもあります。「この世界はサオリが答えを見つけられる世界でなければならない」――その責任を先生は負っているのです。そしてその義務を全うする限り、先生は「サオリは答えを見つけられる」と断言するのです。それを困難にするものは先生を含む「みんな」の力で取り除き、そしてその全責任を自分が負う。だから押しつけているのです。そうすることがあの人の義務であり、責任を果たすことなのです。プレナパテスのテーマ曲が「responsibility」であることもその重要性を強調しています。

そしてこの話はミヤコに繋がるのです。「子供が責任を負う世界はあってはならず世界の責任は大人が負う」とき、特に先生のような異常な責任の負い方は一見して重責、苦役にしか見えません。実際、先生もそちらの道に逸れかけたことがあります。

もちろん、ここについてはホシノが一喝して先生はすぐに我を取り戻しているのですが、ゆえにこそここは先生の明白な自己矛盾でした。仮に子供が大人に守られていたとしても、その楽園の明日、大人になった自分に訪れるのが責任という名の地獄であるのなら大人の背中は子供に希望とはうつりません。いつかああならなければならないという絶望すら感じさせかねません。

ゆえに先生は「そうじゃないぞ」と独自理論を展開するのです。

ミヤコに「今楽しいか」訊いたこと、そして「責任」の概念を辞書的ではない独自の解釈で押しつけること。これも先生が先生である以上絶対に避けられないことでした。「責任を負うというのは、自分の行動に後悔がないように――心の荷を解く、楽しいことじゃないと」いけないのです。そう責任を定義することで、「責任を負う者」になることは「楽しい」んだと先生はミヤコに断言しているわけです。そうすることでカルバノグの兎編で語られる「明日」、つまり子供が大人になる日は地獄のはじまりではなくまた別の新しい楽しい日々のはじまりになります。そして、こう押しつける限りにおいて先生は毎日毎日楽しそうでなければならず、ゆえに最終編3章の重責に押し潰されて後悔する姿は大間違いだとホシノに怒られた先生は余裕たっぷりの姿を取り戻すわけです。その姿が見たいわけじゃない、見せちゃだめでしょ、と怒ったのがかつて「大人が嫌いだった」ホシノなのが印象的なシーンでもあります。

こうして先生はかなり独自の考えを生徒に押しつけているわけですが、先の項目と違って私はこれの評価を保留します。isakusan自身が先生は間違うこともある人だと言い、ブルーアーカイブを読んでどういう大人であるべきか考えてほしいと述べていることから「先生が答えだ」と読むことは彼の望みを汲むなら避けるべきです。ブルーアーカイブを読みながらどういう大人であるべきかを考え、そして考えながら先生を評価する。そして建設的に議論する。そうした営為が望ましいのです。先生だけでなく、ブルーアーカイブのシナリオそのものについて、解釈が一義的なカノンになってしまうことにisakusanは否定的です。先生の評価もまた、建設的な議論の対象に付されねばならないでしょう。そのためには「先生の絶対者性」を排し、先生を一人の可謬的な人だとして見つめ続けることが大切です。

総論:押しつけることについて

価値が多様化している現代、何らかの固定されたドグマそれ自体やそこからの導出を一方的に押しつけられることは基本的に倦厭されがちです。そして固定的な絶対の基礎を「そうではなかった」と悪しきドグマとして崩すことは一つの知的営為として評価されます。

ですが、「押しつけること」それ自体の排除は困難を伴います。科学のレベルと正義のレベルのふたつで話しましょう。

まず、科学のレベルです。人は生得的に目的論的推論をする傾向にあります。目的論的推論とは「何かは何かのためにある」という推論のことです。目的論的推論そのものは悪ではありません。「時計は人が時を扱うためにある」と言ってしまうのは、時計がそのために作られたという理由によって正当化されます。他の理由で時計を用いる人も勿論いるでしょうが、大まかな解釈として穏当でしょう。一方、7~8歳の児童や学校教育を受けていない成人は「山は動物が登るためにある」といった目的論的推論をしがちですが、これは誤謬です。山はそのような目的とは無関係に形成されています。こういった機能は学校教育によって小学4~5年生頃までに科学的な説明に置き換えられていくことになり、事実に関する適切な発言をすることができるようになります。また、アルツハイマー病により脳機能が損なわれると目的論的推論を行いがちになるという研究もあります。詳細な興味のある方は以下が参考になるでしょう。

「科学は価値中立であり教条的にはなりえない」と主張しようとするなら、あまりにも科学史か科学哲学史について不勉強でしょう。先に挙げたクーンの科学者集団の合意という現場に着目したパラダイム論はそうした一例です。ただし、「科学から教条性を排しできる限り中立的にしよう」という努力は「科学」の概念そのものを当面可謬的なものとして取り扱う限りにおいて、有用であり得るでしょう。たとえばクーンに反対したポパーは「現在の科学的発展の論理(帰納による実証主義)」はよくないからと、幾つかの理論(ポパーが敵に置いているものの一つがマルクス的な史観です。これが科学を掲げたのでポパーは激怒しました[単なる事実の記載であり、そのことについての私の評価はここでは述べません])は科学の名にふさわしくないものだからと「新たに科学的発見の論理(帰納によらない反証主義)」を提唱しています。その主著の名が「科学的発見の論理」です。

特に現在どのあたりが駄目なのかを明らかにしていきながら科学の概念を改訂していく営為は「科学信仰」という非科学的盲信のヴェールを剥がす際にも有用でしょうから、なおよいでしょう(たとえば反証主義は素朴に科学と呼ばれるもので使われている帰納法は自然の斉一性、つまり自然法則は変わらないことを前提にしており、自然の斉一性と帰納法は循環論法になってしまい正当化できず、だから科学的発見の論理としてよくないことを指し示そうとします)。

つまり、当面可謬的なものであると自覚しながら科学教育を行うことは一つの押しつけであるが一概に悪とは言いにくいわけです。程度問題として、あの教え方は上手くなかったとされ概念が改訂されて教育される例もあります。好例は「優性遺伝」「劣性遺伝」が「顕性遺伝」「潜性遺伝」に換言されたものでしょう。前者は「誤謬」ではありませんが「誤用」が目立ちすぎました。より誤用されにくい、概念を一義的かつ正確に把握できる語を開発することは有用な営為と言ってさして過激ではないでしょう。

重要なのは科学のレベルで押しつけを完全に排除するのはラディカルですが(ラディカルな立場であり論理的に不可能な立場というわけではないです)、勿論不必要な押しつけや悪しき押しつけが科学の名のもとに行われることがあり得ます。そして、それが科学を誤解しているために起きているのであれば指摘事項となり、科学を正確に理解してそうなっているならば概念の再構築の動機になるわけです。

このような状況下でホモ・サピエンスの目的論的推論機能などは学校教育で手を加えられ、先の著書で示したとおりある程度の学年的傾向を持って考え方が整形されていきます。このことは概ね容認されていることであり、これを全部否定することは(理論レベルでも実践レベルでも)かなり困難です。

重要なことは科学とその押しつけは当面可謬的なものなので、ある程度正確に科学哲学や科学史をやってきたのであれば、科学は信仰の対象にとりがたいということです。

トリニティの経典の元ネタである聖書がわかりやすいですが、ヒエロニムスのウルガータ(総力戦のカウントダウンでなじみ深いでしょう)などで正典や細かい文言が整理され、またプロテスタントが決別する際にウルガータをとらずよりヒエロニムスが採用したものより更に過去からより少ない正典を採用していますが、整理後の文言は一度公的に確定するとなかなかかえがたいものです(逆にそうなっていない写本の過程等で表記揺れが多発します。「ばにばに」における「et」は統一前はあったりなかったりします。カンマも同様です。ちなみにエデン2章のエピローグの「ばにばに」では当初「et」がなく、「et」ありに現在改められています。正典の表記揺れと動かしがたさの両方を確認できる好例でしょう)。聖典の文言はガチガチに固められると変更しがたく、よって信仰に用いられる聖典は第一回公会議の元ネタになった「第一ニカイア公会議」のような「公的解釈の合意(と場合によってはアリウスのような異端の追放)」がなされるわけです。

聖典そのものの中に論争的な問題を見出したり、あるいは聖典と科学的知見がコンフリクトしたりすると、聖典の文言を変えずに解釈するのです。科学では文言が変わったり採用する正典そのものが何冊かごっそり変わったり投げ捨てられたりすることがおおいにあるので、科学をある程度正確に把握しつつ、かつ信仰することは困難なのです。「聖典がない」ことがその理由のひとつです。科学の揺るがしがたい本質を「聖典」にしようとしても、アカデミズムの学者集団で合意された科学の絶対の本質の採択発表がないのです。このような絶対の本質の発表は今後もなされないことが予見されます。なぜなら、学者が使う科学というツールの本質は絶対不変であることより当面可謬である方が便利だからです。科学の本質に致命的な欠陥を見出したとき、本質は揺るがしがたいので解釈する、と宗教のようなことをしていては話になりません。誤謬を認めて修正すべきです。

科学信仰と言うことばで信仰されている「科学」は、科学的営為により導出された何らかの当面可謬的な理論を科学は絶対と誤認している点で、信仰の対象に科学を採ることに失敗している、つまり科学信仰をできていないことになります。この失敗した科学信仰による押しつけは有害であり得ますが、それは科学という概念に付随する本質的な問題ではない(むしろ科学信仰による押しつけは科学に反抗的であり、端的に言えば敵)わけです。

次に正義のレベルです。これは功利主義の歴史を眺めるとわかりやすくなります。かなり割愛しながらになりますが、まず先駆的なのはベンサムによる量的行為功利主義です。計算の対象を快苦にしぼり、最大多数の最大幸福で有名になった言葉です。

行為功利主義をとって何が嬉しいかというと、正義について定量化し、異なる正義がぶつかりあったとき数で比較できるのです。

その後の、JSミル的質的功利主義も有名でしょう。穿った見方をすればベンサムの功利主義は「快」に定義される状態に人を置きつづけるようなたとえば「薬漬け」もそれが持続可能、発展的であるならば何の問題もない、快の量が増すのだからと告げるでしょう。ミルは「快」には「質」があると功利主義を引き継ぎながら言います。「満足した豚より不満足な人間(ソクラテス)の方がよい」などと表現されるものです。

更に選好功利主義というものもあらわれます。これは「快苦」という固定を教条的だと破壊して各々の最大化したいもの、つまり「選好」が全体的に達成されるような功利主義を採るべきだという立場です。

選好功利主義は何が嬉しいかというと、価値観の多様化に対応できますし、その価値観の多様性の中において公共の福祉を定量的に語れますし、ミルが「質」というよくわからないものを導入して定量化を曖昧にしたのに対して、各々の選好という形でもう一度明晰化を図ろうとしていることです。とても嬉しい。

しかし選好功利主義にはたとえば一つ疑問が投げかけられています。イソップ童話の「酸っぱい葡萄」で比喩されるような、選好を押し下げる事例への対応力はどうなのか、という疑問です。

具体的にいきましょう、貧民街の子供が薄い粥を食べ、それを選好し、たとえば信仰の自由などの多様な価値観の中でそれ以上を求めることは「ばちあたりだから望まない、選好に反する」とし、満足しながら餓えて死ぬ事例です。

選好による幸福度調査は確かに定量的な結果を出しはするが、それで止まって本当に良いのか、確かにこの地区はなかなかの値を出しているがそもそもの選好がまずいんじゃないか、という指摘が実際に存在します。

つまり、完全な相対主義を拒否し、部分的にでも、せめて健康で文化的な最低限度の生活については教条主義的なリスクをおかしてでも押しつけた方がいい、という立場も正義の立場上一定数存在します。これはJSミルが言っていた「質」を再導入せよという主張でもあります。つまり明晰さを欠くとして指摘されたものについて、いやそれは要ると要請する派閥があるわけです。

そして、「正義の絶対的な基礎付けは不可能である」ことは哲学・倫理学上の常識として既に議論の俎上にも上がらなくなっていますので、この押しつける正義も科学と同様「当面・可謬的」であらねばならず、適宜修正を受けていく、そういった揺るがしうる概念としての正義を押しつけることが時に要請される、そういった場合・状況がある、完全な相対主義、現状追認では届かない手があると彼らは主張するわけです。

以上のように科学と正義の2点から押しつけることについてを概観しましたが、これの排除はなかなかに難しいものです。価値の多様化と穏当な社会の両立、中庸を、と言おうとしてもその中庸は理論的精緻化を要求されます。つまり「単に押しつけている」ことをもって悪だと断言できるという「合意」はアカデミズムの学者集団の中では(少なくとも未だ)なされていません。実践的には具体的事例を確認し、個別具体的に、当面可謬的に評価しているのが現状です。これこれの行為はこれこれの理由で悪しき(たとえば教条的)押しつけだね、とかこれこれの法による行政行為の押しつけはこのように正当化されるね、などです。

つまり「先進国-途上国」「現実-異世界」「大人-子供」「先生-生徒」などと関係性を配置しても「押しつけ」の正当性はあるかどうかに答えは出せないわけです。「もっと個別具体的な情報を入力しないとうちの理論から結論は導出されないよ、ちなみに必要事項を入力し終えた後でうちの理論から出た結論は当面可謬的だしそもそもの導出に使った理論自体が当面可謬的だし、更に言えば貴方の入力した情報すら間違っている可能性がありうるよ」となります。

こうしてみると学術的な場から辞書的な意味で「教条的」な押しつけは可能なのか? と疑義が出ますが、実際の学術研究の場はクーンが言っているように実践的な現場ですから研究室だったり学会だったりの現場的な空気の影響や外部資金を出してくれるところの考えや歴史的流れやの影響を多分に受けます。そろそろ棄却した方がいいんじゃないかなあ、という学者間の合意が耐用年数を何年も過ぎて頻回に有償修理に出すようになってきた高価な装置のようにずるずると残ってしまうことはままあります。装置の場合買い換えられないのはまだ修理受け付けてるし、とか、忙しいし、とか、そもそも高すぎて入替の予算が獲得できてないし、とか色々です。研究者間の合意についても、あくまで人間の活動の現場である以上意識的にせよ無意識的にせよ「教条的」になってしまうリスクはあります。そこを「昔はわかってなかったけど今になってみればこうこうこうだから教条的になっちゃってるのが明らかだとわかってるんで変えときましょうよ!」と行くのは割とエネルギーの要ることであり、実際それが達成できれば評価に値するわけです。俺達の研究の現場ってクリスタルクリアじゃねえよなあ、ともやもや思っていることは、よって結構大事なことであるし望ましいことなのです。アカデミアはクリアだと思っているより、そのような立場はずっと健全かつ穏当に現場を見ることができています。「教条的になりうる」というリスクの認識が「教条性」から遠ざかりたいときに有用だと換言できるでしょう。ただ、このあたりは学部レベルで卒論を書いているときにはあまり気にしなくてよく、院に入るくらいから気にし出せばいいんじゃないかな、と思うところですので、あまりここを慎重にできておらず勇み足になってしまっていても、私としては甘く見たいところです。

以上はかなりテクニカルな議論による結論です。言うまでもないことですが、「日本の法が正しいぜー! 銃刀法オラー!!」などと何も考えずに背景なしかつ無反省に棒を振り回せばキヴォトスにとりそれは迷惑千万ですし(銃弾はキヴォトス人に当たっても痛いで済みますし聖徒会のミメシスやスランピアの怪談のようなバケモンがキヴォトスには湧くので自衛のためにも銃くらい持っといた方がいいです。日本とキヴォトスでは状況やヒトの性質が違うので敷くことが適切である法も当然様々に異なってくることが容易に想像できます)、法以外でも「何を押しつけているのか、何故押しつけているのか。どのように正当化されるのか。どのような条件で棄却されるべきか」といったことについて無批判に「何か」を押しつけてしまえばその「任意の何か」は悪しき教条に成り果てるでしょう。

なお、ここまであえて触れてきませんでしたがカント哲学、実践理性批判で展開される定言命法は理性的存在一般に適用されるので、やろうと思えば割と色んな異世界で振り回せます。

そしてこの定言命法を(最後まで徹底できなかったものの)かなり有効な武器として実際にキヴォトスで振り回した子がいて「嘘は嘘だから駄目。絶対だめ」を棒にして百花繚乱各位を殴り回した箭吹シュロがその使い手にあたります。こちらのnoteで詳細に触れていますので興味があれば確認ください。

およそ私が言うところの「現代日本の法について知っている」とは少なくともこの程度は知っておらねばならず、その限りにおいて当面可謬的な武器にする分には危険であるどころか穏当な態度を導く傾向性が高まるだろうというものです。その人が何かを押しつけるとき、そこには何らかの理論による正当化があるでしょう。勿論、先述のとおり正義の絶対的基礎付けは不可能です。そしてこれはとても基本的なレベルのことです。そのため、何かを押しつけているときそれを当面可謬的なものとして見ず、揺るがしがたい教条として扱っているとき、その人は正義に関する基本的な(つまり大学の一般教養レベルの)知識を欠いているのであり、法の知識を云々する以前の段階で学習が必要な人です。法を知っているとはとても言えません。そしてこれは実験哲学と司法実務の現場の両方で確認されている懸念ですが、人は論理的に同じことを言っている文に対して呈示の仕方をかえるだけで正義のレベルで異なる評価をすることがあります。

論理的内容が同一の質問文について、文の入替をして印象を変えただけで評価が変わる、という質問紙調査の結果と、哲学者を対象とした同様の調査ではその傾向が有意に見られない、という実験哲学上の調査結果があります。

このような調査を経て、論理的には同一なのに印象操作で結論が揺らぐ人の直観を実験哲学は「やわらかい」とし、揺らがないそれを「固い」と評し、学に習熟した人は「固い」人であることが要請されます。そのため、法、特に司法実務におけるリアルな現場を知っていると言うためには、ある程度の形式的な論理操作ができる記号論理学的な基礎知識が要り、かつ対象から正確な証言を汲み出すために工作と改良が繰り返されているバイアスに汚染されにくい質問方法なども学んでおくべきなのです。

先述のとおり付け焼き刃ではかえって有害になりかねません。雑学としての個別的な知識ではなく、体系的に学として会得してはじめて私はそれを認めているので、懸念する人と私は実際のところ合意している可能性があります。つまり彼らが「知っている人」として危険を示している人について私は「知らない人」として危険を示し、ただ概念の使い方が違うだけで指し示している対象についての評価は同じ、それは危険だ、というわけです。

契約書の読み方について

本項目はアブストラクトでも触れたとおり、私の記載が明晰さを欠いているため追補するものです。本noteは以下を前提としています。

「①:甲乙レベルを読めてもホシノは契約書を誤読する」

その上で以下Aを認め、Bに反対の立場です。このうちAについてアブストラクトで述べたとおり、更に分析して反省することになります。

「A:ホシノが甲乙レベルを読めていない」(是認)

「B:これら小学生レベルの文言が読めればゲマトリアの罠にホシノはかからなかった」(否認)

まず①についてです。この論拠は本note中にあります。偽装請負排除条項などのテクニカルな項目が契約書に含まれていれば専門的な人間でなければ読めません。よって、甲乙が読めたところでホシノは騙されます。正確には、仮に最も単純な形で甲がホシノ、乙がゲマトリアと書かれたバレバレすぎる契約書を確認したとしても「ああ、カイザーじゃなくてゲマトリアの所有になって実験体にされるんだね」と解釈して騙されます。

騙されていないじゃないかと思うかも知れませんが、それは甲乙に関してだけでありホシノは黒服に欺罔行為を働かれています。本契約によりアビドス生徒会の構成人数が0人になりアビドス高等学校の維持ができなくなる、つまり本契約はホシノの目的に逆行するということを黒服は知りながら告知せず、ホシノは気づかず、そして騙されます。

これは契約期間、所管裁判所を見ても同じです。つまり小学生レベルで読める箇所をきちんと読めていれば、ホシノは契約書上の小学生でも読めるレベルの問題点を指摘できましたが、それだけではホシノは騙されるのです。本noteの趣旨は「ホシノはAすらできていない。①のように騙されるのはもっともだ」というものであり「ホシノはAができていない。AができればBが導かれるはずだ」という論証は一切行っていません。

しかしながら、そう読めてしまう外観を呈しているおそれが本文にはあり、そしてそれは私が明晰性を追求する以上私の責であり、私の落ち度です。以上によって、趣旨は明示されたものと反省するところです。

さて、次に確かめておくべきは命題Aの確からしさです。「天才」小鳥遊ホシノは甲乙レベルすらまともに読まずにサインした、と本noteは断じていますが甲乙レベルに罠があったかもしれない、という懸念についての検討です。

まず、最も簡単に思いつきそうなもの。甲を小鳥遊ホシノとし乙をカイザーコーポレーション、あるいはカイザーPMCなどとする。その上でホシノの権利の所有権移転を認める条項を含ませる。こうすると甲乙をホシノが読み逃し、また所有権移転条項は煩瑣な項目に紛れ込ませやすいですから、読みにくそうな所に仕込ませる。これは可能でしょうか。

私の立場は「黒服ならしない」です。「ベアトリーチェならしたかもしれない」とも言えるでしょう。

まず、甲乙をホシノとカイザーにする、つまり契約をホシノとカイザーで結ばせることは可能です。なぜか。黒服はホシノにアビドス高校を退学し、「私共の企業」に所属することを条件として求めているに過ぎないからです。この「約束」は小鳥遊ホシノの所属がカイザーになる条項を含んだ契約であれば、ホシノと他者が結んでも構いません。ですが「単なる所有権移転条項」は駄目です。なぜなら「ホシノと黒服が交わした約束と違う」からです。

黒服がホシノに口頭で提案しているのは条件は「アビドス高校を退学し、"私共の企業"に所属する」です。先の百合園セイアの発言を覚えていらっしゃるでしょうか。キヴォトスにおいては「口約束」ですら力を有します。この「約束」は「小鳥遊ホシノ自身の全権利が"私共の企業"に移管する」条項を契約書に含んでいなければならないことを示します。よってカイザーをホシノの相手先とした場合、単なる所有権移転条項は使えません。

なのでなんとか"私共の企業"を欺瞞できないかという形になります。ネタばらしの際に黒服は「私はカイザーの所属ではない」と断言しています。同時に「「私共の企業」がカイザーコーポレーションだとは、一度も言っていないはずです」とも言っています。これと整合的な欺瞞的条項はどう作るか。

たとえば「小鳥遊ホシノの全権利は「私共の企業」に移管される」とそのまま書くのはどうでしょう。これは「私共の企業とはゲマトリアのことである」という甲乙のような注釈を要してはいけません。それでは秒で定義を参照できてしまいます。

では「私共の企業」という企業がゲマトリアと別に実在し、更に黒服が所属していればよいでしょうか。これならば注釈は不要です。しかしそれだけでは駄目です。甲乙が定義されているのに「私共の企業」が出てくるとあからさまに目立ちます。

では、次の手です。通常契約書は甲乙で双方を換言しますが、これを「甲乙で換言することもある」とします。その上で甲、小鳥遊ホシノ、乙、カイザーコーポレーションといった文言を不統一に使うのです。そうすると、ぐちゃぐちゃの中に「私共の企業」が紛れ――だめです。この方法では「乙とカイザー」しか使えない論理構造がかえって顕わになり「私共の企業」の未定義性が露見します。

良くないのが、「私共の企業」は最低契約書に2回出てくることです。小鳥遊ホシノの全権利の移転に関する項目と、支払条項です。支払金額は冒頭に書いてあるじゃないかと思うかも知れませんが、支払条項は支払金額と別に必ず定められます。なぜなら誰が支払うのか、一括なのか複数回払いなのか、どのように入金するかを定める必要があるためです。最低2回は「カイザーでも乙でもない」企業を契約書に含まねばなりません。

もちろんカイザーにはオクトパスバンクのようなカイザーを冠さない関連企業があるため、カイザーを使わない企業名を使い欺罔を働くことが可能です。思い切りホシノの権利の譲渡先をゲマトリアと書いてもよいでしょう。悪目立ちすることは間違いないので、この場合は契約書の様々な箇所にカイザーの関連企業をあれこれ登場させます。

色んな企業が入り乱れる中にゲマトリア、などの企業名が紛れるわけです。この場合、黒服が所属する企業(かつカイザーでない)を別にもう一つ契約書の中に紛れ込ませておくと尚良いでしょう。なぜなら、支払事項等を指して「これ何」とホシノに言われた際「それも私共の企業です」と言えるからです。黒服の所属する企業としてゲマトリアしか契約書に含んでいない場合、もが使えないためもう一つ入れておくわけです。ホシノが「ああこれもカイザーのグループ会社の一つか」と誤認してくれることが期待できます。「何かいっぱい企業名でてくるけど」と言われた場合「カイザーグループは細分化されているため、別会社が用務を担うことがあるのですよ」などと言えます。この発言はゲマトリアがカイザー外として紛れ込んでいることと矛盾しません。

ここまでやっても形式上は小学生でも看破できます。なぜなら上のようなテクニックは法学上の難解な概念が一切使用されていないからです。日本語さえ読めれば形式上は見破れます。よってこれは形式上小学生レベルの罠です。ここで言う小学生レベルとはつまり、トートロジーや三段論法、(マルチプル)モーダスポネンス程度のレベルはわかる、という意味です。しかし非形式的には、ここまでされた文章の論理構造を小学生レベルで完全に読み解き理解し疑問点を指摘することは高校生にとって困難でしょう。

つまり小学生レベルでわからない箇所は飛ばしてわかる箇所を確認していくと契約書上の欺罔行為は暴かれるのですが(もちろん先述のとおり仮に全て暴けてもホシノは騙されます。なぜならホシノは言っていること、書いてあることではなく黒服が言っていないし契約書にも書いていないこと=自分がいなくなるとアビドスが成立要件を満たさなくなることにおいて騙されているからです。この告知不作為は契約書をどれだけ読み込んでも気づけません。キヴォトスにおける学園の成立要件に気がつかねば駄目なのです)、小学生レベルでわからない箇所を徹底して突いていく作業が小学生レベルではないのです。

「私共の企業」と「カイザー」と「ホシノの全権利が移転する企業」の関係はどれだけ晦渋に契約書を書いても絶対に小学生レベルで見破れます。これはホシノが口約束の段階で「私共の企業って何さ」と訊くのは小学生レベルの論理が扱えれば可能、という形式的問題と同一です。形式は小学生レベルを超えられませんが、非形式的な目眩ましによって実践的には高校生レベルを超えることは幾らでもできる、というわけです。

そしてここまでをキヴォトス的に合法に作り上げられているなら(日本の法秩序で見ないことを意味します)所管裁判所は堂々とキヴォトス内部、連邦生徒会の職掌部署に置いてよいでしょう。

つまり黒服ならば「小学生レベルで貴方は躓いた」とホシノに言えるでしょうが、先生ならば「高校生に読めないレベルで騙した」と言いうるでしょう。そして、両者は無矛盾なのです。

かつ、最悪なことに先述のとおり私はゲマトリア的に事を眺めているため、ホシノの躓きを黒服に寄って記載していたわけです。これは意図してやったわけではなく完全に無意識のことです。口約束の論理構造が小学生レベルで単純かつ法的に難解な概念がなく、契約書の論理構造は口約束に一部束縛される、よってその一部は必ず小学生レベルで読解できる。この形式しか私は見ていませんでした。

「乙-カイザーコーポレーション」「私共の企業-ゲマトリア」は同レベルのごく単純な構造、というわけです。「私共の企業」による欺瞞をどれだけかけようとしても論理の連関で暴ける、甲乙レベルでしかないというわけです。

「形式的に秩序で見る」ことと「実践的に秩序を使う」ことの差がこうして浮き彫りになるかと思います。「(形式レベルで-ここを私は言っていないのです)ホシノは小学生ならできることができていない」と言っているだけなのに「(非形式的な実践レベルでも)ホシノは小学生ならできることができていない」と述べているような外観を呈する文言を工作するのは、黒服のやった欺罔行為そのものでしょう。私は読者に黒服的であったことを詫びるべきです。

そもそも私は詳細に検討するまで非形式的な実践レベルで楽勝だろうと思いながら黒服ならどうするかと一手一手ポンポン詰めていったら簡単に非形式的には小学生レベルを超えることを確認した、というのが実際のところの私の思考の流れとしては正しいので欺罔行為かつ誤謬と言ってしまってもよいでしょう。論証としても命題の記載としてもよろしくなく、反省することしきりです。

契約に詳しい人はエデンで詰むことについて

契約に詳しいとかえってエデンで詰みかねないという懸念もみられました。これについても確認してみましょう。見る箇所はエデン3章のETO歪曲とエデン1章の補習授業部創設です。

エデン3章のETO歪曲では、契約に詳しい人は詰まない、というのが私の立場です。なぜかというと、契約に詳しい人は法に詳しく、ETO歪曲は法による「代理」の概念さえ把握していれば可能だからです。

アリウススクワッドは連邦生徒会長の失踪後、ナギサとヒナが主導して作り上げたエデン条約に「ETOはアリウススクワッドが担う」でETOを略奪しました。

一方先生は元々連邦生徒会長が宣言するはずだった、連邦生徒会長失踪前、そして百合園セイア襲撃前のエデン条約について「連邦生徒会長を連邦捜査部シャーレの顧問が代行する」として両校における条約の主体者たちの合意のもと新ETO宣言によりETOを歪曲したのです。

両校合意で成立するエデン条約(はっきりと報道で連邦生徒会長代行のリンちゃんが不介入を宣言しています)と連邦生徒会長の宣言で成立するエデン条約、つまり先生は新しいエデン条約機構を立ち上げたのですがそのために使ったエデン条約(連邦生徒会長宣言型)はアリウススクワッドが使ったエデン条約(両校合意型)より古いわけです。

新エデン条約歪曲で発動した旧ETOと旧エデン条約歪曲で発動した新ETO、と言うこともできるでしょう。

そして、その歪曲のテクニックに必要なのは「連邦生徒会長からシャーレの顧問にどのような代行可能な職務権限がおりているのか」の知識だけです。エデン条約の宣言においてシャーレに連邦生徒会長から代行権限が降りているのを確認すれば、それが使えるわけです。つまり正確には「代理」の概念と連邦生徒会における連邦生徒会長の職務権限のおろしかたに関する内規を知っておけばよいことになります。

そして、これがなぜ契約に詳しい人ならできるという話になるのか繋げます。ここで言う「契約に詳しい人」とは、もし仮に先生ではなくプレイヤーが降り立っていたとしたらここで詰む、という流れなので日本におけるそのような人の形を確認することになります。連邦生徒会という行政機関の行政に係る部分なので、公的機関を拾って具体的に述べます。

行政機関における「契約に詳しい人」は調達企画部署に所属し改正法の適用開始日前に各種契約書のフォーマットを修正する業務を負います。この部署は調達系に関する花形の部署であり、調達において最も知識を要求される部署でもあります。民法や派遣法などが改正される都度フォーマットをそれにあわせて適用開始日前に修正し、調達実務担当者に通知して法の適用開始日からは新フォーマットを使うよう指示を出すわけです。

更に「契約に詳しい人」は財務企画部署で改正法の適用開始日前に契約事務取扱規程等の財務が職掌する各種内規を修正します。これは調達部門を含む財務系の花形、つまり花形中の花形といえる部署となります。財務の筆頭です。内容に問題ないか法務に諮ったり他機関と足並みを揃えようと情報収集したりするのもここです。一般部署からここに来て全体を俯瞰する目を身に付けてから昇任、という人事も多いです。

これより詳しければ恐らくそもそもの人事が経理系を離れて法務系に行き、契約を含む様々な法務に従事することになります。先に挙げた契約事務取扱規程等が問題ないかもここに諮られることになるでしょう。

そして法と契約事務を未だ結びつけられないレベルの人が用度(消耗品調達)などとして調達に係る一般事務(随契の少額伝票を処理したり、時には入札公告~開札、契約書の取り交わしをしたり)するわけです。このレベルには新任や非常勤さんなど知識の蓄積を要する「契約初心者」が置かれることになります。

たとえば、契約書に印紙を貼っていないことについて「何故だ!」と業者に問われてもこのレベルの仕事をしている人は答えられないことが多いです。上にあげた花形部署を回って昇任している上長に訊き、やっと自分が所属している機関が印紙税法上非課税であることを知り、なるほどだから相手は印紙を貼ってこっちは貼らないのか、と少し知識を蓄えるなどよくあることです。

つまり行政機関で言えば「契約初心者」レベルを超えていれば契約と内規と法を結びつける仕事を一度は基本通過しているので、ETO歪曲程度の知識を(法レベルでも内規レベルでも)備えているわけです。

更に掘り下げるならば、「契約初心者」レベルでも入札を扱うことはあり、これに大企業が応札する場合支店長やマネージャーなどに代表からの委任がおりて委任状と共に支店長やマネージャー名義での入札書を見る機会は多々あるため、「代理」については「契約初心者」レベルでも余裕で知っているでしょう。しかし「職務権限」が機関の長からどのように降りているのかという内規については、熟読せず仕事をしている人が多いので「契約初心者」レベルだと「代理」は知っているが「内規上自分が連邦生徒会長を代理して宣言できる」ことを確認できずに詰むおそれがあります。

重要なことは「日本の一行政機関の内規を知悉しているかどうか」という知識それ自体がエデン歪曲成否に関わっているのではなく「行政機関の内規を読む能力があり、重要性を認識し、道具として使いこなせるスキルが育っているか」です。つまり、このようなレベルの人はキヴォトスで初めて書く立替の経費精算申請書に手書きで金額を記入するとき、キヴォトスの公文書のルールと立替経費精算のルールに係る内規を読んでから始めるので(実際には内規だけでなく決裁を通った正規の前例文書と照らしながらルールを具体的レベルに落とし込んで理解するでしょう。行政機関で慣れない部署に異動したベテランが異動直後によくやる仕草です)、連邦生徒会の公文書規定に基づきアラビア数字ではなく初見で漢数字を用いるわけです。日本の公的機関の殆どは入札書や予定価格調書といった重要書類ですら誤読・改竄防止のために漢数字とするという考えは古く、アラビア数字が認められていることが多いにも関わらず、です。ただし、このキヴォトスの規定はキヴォトス内で見て繁文縟礼甚だしいので公文書規定の職掌部署に殴り込みをかけ改訂を迫る、ということはおおいにあり得るでしょう。行政機能が麻痺しているのにこのようなくだらない箇所で決裁が止まるのはバカげたことです。先生もカヤ室長もここでくだらないストップを食らっています。ただし、過去にあまりにも汚職が横行したため綱紀粛正のため制定されたばかりの内規だったりすると、基本的に公的機関ではそれをすぐには変えがたいです。一度締め付けを厳しくしてしまうと、「業務改善」の名目で緩めるのはしばらく待とう、流石にコロコロ変えるのは体裁が、とか面子が、とかいうことになります。どうしても変えたければかなりの苦闘を要するでしょう。

ここで詰む「契約初心者」を「契約に詳しい人」とは私は呼ばないため、ETO歪曲の場面では「契約に詳しい人」は詰まない、というわけです。現場からしてみれば契約実務担当者が一番よく目にする「契約」の窓口なので、そこに「契約に詳しい人」がいる――あるいは一定の詳しさを期待されることが多いですが、残念なことにその席の特に一般職員レベルには「契約に詳しい人」は殆どいません。主任級でも怪しく、係長レベルならある程度信頼してよい、といった程度です(そしてそのレベルの席においてすらハズレがしばしばあります)。

以上が、エデン3章ETO歪曲では「契約に詳しい人」は詰みにくい、少なくとも詳しくない人よりは、という理路になります。以下の通りその形式はマルチプルモーダスポネンスによっています。

契約に詳しいならば法と内規に詳しい。

法と内規に詳しいならばETO歪曲の理路を使える。

よって契約に詳しい人はETO歪曲の理路を使える。

しかし、これがエデン1章の補習授業部創設の場面となると話は変わります。「先生」であれば「生徒を信じる」ためナギサの行動に猜疑をもってかかりません。

ですが「契約に詳しい人」は猜疑心の塊と言っても良いくらい細かいです。つまり、補習授業部というゴミ箱を作るにあたって、本来トリニティの校則上簡単には退学にできない生徒をシャーレの権限を組み込んで退学可とする流れは看破されて打ち破られます。

一見よいことのように思われますが、補習授業部が創設されないことは後々まで尾を引きエデン条約編~最終編の期間で恐らく詰みます。「契約に詳しい」がゆえに「信じることで証明される楽園」というエデンのテーマに冒頭でナギサの陰謀を打破することで泥を塗り、五つ目の古則への答えが不可能になってしまうわけです。

つまり、ETO歪曲なら「契約に詳しい人」は行けるがそもそもそれ以前の段階、最初の一歩で詰んでいるわけです。なので、「契約に詳しい人」はエデンで詰みます。「契約に詳しい人」の一つの理想型は扇喜アオイ財務室長です。財務系で「契約に詳しい人」の動きとして彼女は理想的に行動しています。法と内規を守り、内部牽制を怠らない。最も腐敗が忍び込みやすい場所の一つである財務だからこそ厳格にルールを守る。彼女のやり方は結果として裏目に出ていますが、リンちゃんが述べているとおりきちんと仕事しているだけであり彼女は何も悪くありません。それはそれとして、アオイ室長のように「契約に詳しい人」はエデンで詰みます。むしろ詰むことで健全な契約担当官であることを証明できるので、詰んだことに胸を張るべきでしょう。アブストラクトでも述べたとおりエデン1章3話で詰むので、時系列的にはエデン2章(第二次特別学力試験の後)にあたるエデン1章2話冒頭に辿り着けないことになります。3話で詰むのに2話が読めないわけです。もちろんこれは修辞的に面白いのであってなんらかのパラドキシカルな状況が示されているわけではありません。時系列は壊れません。シナリオ順が時系列的に未来のことを冒頭に持ってきているのでそこだけ見ると3話で詰むのに2話が読めない、とちょっとユーモラスな状態に陥るというだけのことです。

以上が補足事項の全部となります。紹介noteだったのですが、補足により私のいつものブルアカnoteになってしまったので、恐縮することしきりです。特に、契約書関連の場所は元の記載がつたなく……重ね重ね、ご指摘くださった方にお礼申し上げます。

補遺の補足「最深部・あるいはいぶそう」

「異世界迷宮の最深部を目指そう」という「なろう小説」をご存じでしょうか。この作品は厳密な意味で「なろう小説」、つまり「小説家になろう」に掲載されている作品であり、書籍化・コミカライズ化を果たしています。

「なろう」読者、あるいはwebの一次小説読者には知られた名作ですが、一般に広く知られているレベルとは言えないでしょう。上の動画で彼女が「リゼロ」――「Re:ゼロから始める異世界生活」と併置して愛読を語っているのがこの「いぶそう」あるいは「最深部」です(「最深部」派は「このすば」における「祝福」派のような、つまり私のような古参気取りです)。

こちらからweb版を読むことができますが、是非以下書籍も応援していただきたい私のイチオシの小説でもあります。

本作は「主人公」の相川渦波君が異世界の見覚えのない回廊で目を覚ます――というところからはじまる「転移・転生」系にジャンルされるものに見えますが、作者ははっきりとジャンルとして「ヒューマンドラマ」を掲げています(なろうにおけるジャンルでそう定義していますし、Wikipediaのジャンルもこれに倣っています)。

いぶそう/最深部未読の先生としては、何がブルーアーカイブに関係あるのかとお思いの方も多いでしょう。滅茶苦茶関係あります。特にエデン条約編4章および最終編が好きな先生には本作は絶対にお勧めできますし、逆に本作を愛読している人は先生適正が滅茶苦茶高いと言える、と私は勝手に思っています。

「主人公」相川渦波のなろう版における異世界での偽名は「キリスト・ユーラシア」です(ヤバすぎるので書籍では改められています)。相川渦波――かなみんは「かなり理詰め寄り」の考え方をする人間で、この名前は自分で自分につけています。

傲り高ぶっているわけではなく、この偽名であれば同類が自分を見つけたとき同類と一発でわかるからという理由で現実において日本だけでなく世界的に通用し、かつ現実に特異で異世界にはない名前を名乗るわけです。異世界人には起源が辿れませんし、現実由来の人なら一発で同類とわかる名です。

この名前の通りのまず頭を使って考える、滅茶苦茶顔が良い少年が、異世界迷宮の「最深部」を滅茶苦茶慎重に、頭を捻って、仲間と共に踏破していくのがこの物語です。

キヴォトスにおいて「名前」は重要な意味を持ちますが、いぶそうにおいても同様です。つまり、書籍では改められていますが「キリスト」は本作においてかなり強い意味を持つ言葉です。

――(以下は盛大にネタバレしていきますので「いぶそう」読んでみようかなというかたはここまでで切り上げて栞葉るり先生のチャンネルに飛んでチャンネル登録と高評価をお願いします。以下を読むと「いぶそう」初読の楽しさがかなりスポイルされます)

ようこそ、先生方。この一万字たいへんお疲れ様でした。ここが、こここそが最終項目だ。小項目の上、補遺の補足の脱線となり申し訳ないが、このいぶそうで満たされた項目をブルアカ/栞葉るり先生語り最終項目と思ってくれ。さあ、最深部から透き通る青空までを照らしてみせようか!

そんないぶそうの、相川渦波君の何がブルーアーカイブの副読に適するのか。それは彼が「キリスト」の名に羞じず、自らの身をもって犠牲とし、万人の幸福に尽くそうと全身全霊を捧げたからです。

自らを「絶対者・審判者・救済者」ではない、「生徒のための先生」と断じた先生とはそこが対照的で、しかしエデン4章のベアトリーチェが誤認したように、先生がそのような、つまり「生徒の絶対の救世主」のように見えてしまう事態はたびたび生じます。ゴルコンダははっきりと「法の上で先生は無敵」と断言する程です。

「キリスト」で照らしたとき、先生は自らそれを否定します。実際、先生は失敗することがあります。最終編3章で虚妄のサンクトゥムが再出現した時、自分が事態を軽く見たからこうなった、と自責に沈みホシノに一喝される場面があります。「責任を負うことは楽しいことだ」とカルバノグの兎編2章で先生が断じている姿勢に、最終編3章冒頭の先生の姿は反しており、「なんとかなると構えてて」とホシノに諭されて先生は我を取り戻すわけです。そして、先生は見事に何度も実現してきた奇跡を最終編でも実現します。

相川渦波君――かなみんは違います。彼は先生と比べたときに滅茶苦茶弱いのです。戦闘力の話をするなら、相川渦波君は先生を圧倒するでしょう。ある程度仕上がったかなみんの数値上のステータスはほんの一部を抜粋すると以下です。

名前:相川渦波 HP――/――

この時点でもう数値上はどうしようもありません。HPを削って0にするという数値に照らして当たり前の戦略を彼に対してとることはできません。その上で剣も魔法も戦闘に関するあらゆるスキルがバケモノめいています。ステータスだけ見ると彼を倒すことは不可能です。「なろう小説」においてここまでステータスを盛られた主人公も珍しいというくらいイカれたステータスをしているのが彼です。リゼロにおけるスバル君と比せば、そのステータス上の強さは一目でわかります。

ですが、それはステータス上の話です。先生と比せば、あるいはベキベキに心が折れているシーンが印象的なスバル君と比しても、かなみんという少年はメチャクチャメンタルが弱いのです。

いぶそうにおける「ステータス」とはそもそもが一面しか示さない、しかも人為的な発明品です。つまり「ステータス」外に「数値に現れない数値」が存在します。

かなみんが属する「理を盗むもの」はこの「数値に現れない数値」がハチャメチャに弱く、「人生の敗北を決定付けられた本質的弱者」と言われるくらいにこの面がクソ雑魚です。

数多のなろう小説と比しても「ふざけてんのか」と言いたくなるくらい彼はバカげた強さを有していますが(首を切り落とされて確実に死んだ、絶対に死んだ彼を見て殆ど全ての当時の読者[私を含みます]がかなみんについてなんの心配もしていなかった程)、「またかなみんが死んでおられる」と最早かなみんが負けるのは様式美と言うくらいかなみんは負けて負けて負けまくります。挙げ句の果てには過去の自分が投げた様々なブーメランが次々自分に突き刺さり、彼自身ヤケクソ気味に過去を知る前に「どうせ僕がやらかしたんだろう」と確信した上で覗き込む始末です。

彼のことを極めてよく理解している少女の痛罵が、かなみんと言う人間を適切に表現しています。

「――この女誑し! ひもっ! かっこつけ! シスコン! 変態! 人間のクズ! 女の敵! というか人類の敵! 優柔不断! 期待させるだけさせて放置するから、酷いことになるんだよ! 口だけ男! ヘタレ! 正直、生きてるだけで迷惑! 周りがっ、というか私が後始末にどんだけ苦労したか! 甲斐性なし! 負けるたびに女の子のところに逃げるな! 根性なし! 大事なところでばっかり負けてぇえ! この負け犬――!!」

先述したとおり、かなみんはステータス上滅茶苦茶強いです。強いで言い表せないほど強いです。その上で慎重に慎重を重ね、過去の過ちを学び、石橋を叩いて渡るように見える少年です。

ですが、かなみんはやらかしにやらかしまくり、負けに負けまくります。そのステータスでどうしてそうなるんだよというくらいボロ雑巾になっている姿が似合う子です。終盤は負けた姿を見てもわかってた、かなみんだもんと読者からもステータス上の彼の強さから勝利を全然信頼されない子です。

それは、数値に現れない数値、上の罵倒で言われているようなあらゆる彼の弱さが彼の敗北を決定づけているからです。カタログスペック以外の部分がゴミなのです。

終盤の彼は「カタログスペック上は」彼一人で世界の責を担うに足る存在に至っています。「キリスト」の名のとおり、彼は何やら満足してその責を一人で担おうと計画を進めます。

その「カタログスペック」を信じる人たちはかなみんの「強さ」がどこをどう見ても最早揺るがしようがなく彼が負けようがないので、そこに「安心」を見出しました。

ですが、彼を良く知る仲間たちは読者同様確信していました。「かなみんにできるわけないだろ」と。

そして、まったくもってそのとおりに「かなみん、お前には無理だからやめとけって。そういうのはみんなで頑張ってやってくもんだって」と止めに来た子たちにかなみんはいつも通り敗北を喫します。

ブルーアーカイブにおける先生の姿勢は「みんな」の力で勝つことです。最終編1章も「みんな」に連絡し、「ここからはシャーレの番」だと反撃に向かいます。3章で自分が自分が、と自責に沈んだときもホシノに活を入れられ「みんなでやっていこう」と改めます。4章においてもクロコがはっきりと「みんな」の力を脅威だとして、「先生とみんな」が力をあわせている以上プラナのいかなる迂回策も意味をなさないと判断する程です。終末を予知した百合園セイアは先生にまず周囲を見ること、大人を頼ること、みんなの力で解決していくことを諭されます。

いぶそうにおいては「カタログスペック上」は「みんな」の力は「不安」要素が多々あるものです。しかし「カタログスペック上」とても「安心」なかなみんはそれ以外の部分があまりにも弱すぎて、お話になりません。最終盤の決戦において、かなみんとの対決に臨んだ誰もが自分たちの勝利を確信し、読者も「何の心配もなく」かなみんは負けるだろうと確信していました。

「救世主」に等しい力を持ったかのように見える彼が「みんな」に負けて「みんな」と共に歩き出す。いぶそう/最深部のストーリーは練りに練られていて伏線だらけで、第一話に何本伏線張られてるんだよというレベルで線でぐちゃぐちゃの話なのですが、それが「いやーかなみん無理だって」と苦笑をもって迎えられる決戦をもって幕を下ろし「救世主」の座から「みんな」のところに帰ってくる――「いぶそう」のクライマックスはいつだって「ヒューマンドラマ」なのですが、全体をそのような「ヒューマンドラマ」として閉幕としたことにとても感慨深い気持ちになったことを覚えています。

「救世主」と「みんな」――そして「カタログスペック」と「数値に現れない数値」についてはブルーアーカイブでもとても強調されていることです。

デカグラマトンは「絶対的存在」に至ったと誤認しアロナによって誤謬を認めマルクトによる再証明、「絶対的存在」をこえる証明をはじめることを宣言しています。

先生はゴルコンダ/フランシスに「ジャンル上無敵/ジャンルがなければ何者でもない」と断言され、当人は「救世主」であることを自ら否定し、一貫して「ただの先生」として「みんな」と行動しています。

「カタログスペック」が強いのは聖園ミカでしょう。しかし彼女の「数値に現れない」部分がとても繊細なことは、きっと誰もが知るところです。

「数値に現れない数値」が非常に高いのは下江コハルでしょう。アズサのコンクリートに咲く花のような根性も勿論強いのですが、「数値に現れない数値」はそういったメンタル面以外のものも含み、下江コハルが「ここぞというところで折れない正義を持っている」ことは勿論なのですが、そんな彼女がハナコやミカ、ハスミ、そして勿論先生といった強力なバックを持っており、「プロフィール上も頭が悪いと明記されており、正義実現委員会としても押収品管理担当という一般モブ級の職位でしかない」彼女が絶体絶命のピンチに陥ったとき、先生やミカが現れること。その運命や繋がりの力もまた彼女の「数値に現れない」圧倒的な強さなのです。下江コハルはカタログスペック上弱いですが、彼女はこの「数値に現れない数値」が高すぎるため実際に彼女を攻略することは困難を極めるでしょう。

「数値に現れない数値」の高さを誤認してしまう例もあります。空崎ヒナです。彼女が戦闘でも事務でも政治でも、とにかくどのようなことでも頼れ過ぎてしまうので先生はヒナのこの部分をかなり高く誤認していました。しなしなヒナになるまで先生がヒナを構い倒さなかったのはこの数値について実態と乖離した理解をしていたからです。

面白い例はゴルコンダ/フランシスでしょう。彼らは「ジャンルメタ読み」で「数値に現れない数値」の評価をしようとします。しかし、先生は「そんなことはどうでもいい」と一蹴して相手にしません。つまり、彼らがその読みで何らかの数値を見出そうとする行為そのものをほぼ相手にしていません。フランシスは最終編の最後に先生が自分を欺いたとして、そのような俯瞰的な介入がいつまでも続くと思うなと述べていますが、欺くもなにも対フランシス戦略など先生は一切とっていませんでした。黒服がプレナパテスに対して「自分たちなど眼中にない」と言っていたとおり、先生にとってフランシスは「眼中にない」相手でした。

このようにいぶそう/最深部を読んでいるとブルーアーカイブを読むときに想起されること、補助線となること、あるいは相補的にまたいぶそう/最深部を読めることで楽しみが倍増します。

栞葉るり先生がいぶそうを愛読したなら、あの歩みを見届けたのならば。ブルーアーカイブのメインストーリーの歩みをきっと彼らを見届けた者としてもある意味では懐かしく、ある意味では微笑ましく、ある意味ではもしかしたら目新しく読めるかもしれないと思い、彼女がいぶそうを読んだという事実を知り、あまねく奇跡の始発点に立つ彼女を見たい~!!!! という感情でいっぱいの私です。いぶそう/ブルアカはいいぞ! そしていぶそうを歩んだ彼女の歩みは絶対に良いから、いぶそうを読んだあなたはブルアカをやるべきだし彼女の配信を見るべきです!! 絶対の自信をもっておすすめします! 彼女のブルアカの読みはいいぞ!!

……リゼロだと姉様派なの、わかりすぎます。例のエイプリルフール百万回くらい読み返しました。姉様は優しすぎます。あと負けたい、対戦の土俵に立てすらせず負けたいのも、推しとくっついた絶対素晴らしいやつな相手と仲良くしたい欲もめちゃくちゃわかります。わかりすぎてかにになりました。

……いぶそう、アニメ化しないかなあ。かなみんの家が燃える所をみんなで見よう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?