ヘルスケアとエンタメについて考える⑤

前回は、エンタメ産業の概観を少し調べてみました。

今回は産業の構造ごとに、クリエイター、IP、メディア、消費者の4つの視点から理解を深めていけたらなと思います。*1

クリエイター

副業などのギグワークが増えていくことで、その中で好きなことをやりながら、お金に変えていくパッションエコノミーが芽生え、さらにはコンテンツまでも自身で作り発信できるようになることでクリエイターエコノミーが発展してきています。

これには、スマートフォンや4Gなど通信技術の向上、ユーザー投稿型のSNSの増加などからコンテンツの作成コストが下がっているのが理由に挙げられるかと思います。現在ではクリエイターは、アマチュア、プロ含めて5000万人にまで増えてきていると推計されています。*2,3

昨今では、生成AIの普及もあり、さらなる作成コストの低下が起き、クリエイターエコノミーの促進要素となっていく可能性はあるでしょう。*4 ただ、著作権の問題などは議論が続いており、どこまでを人間が担うべきか、AIが担うべきか、効率性と創造性のバランスを考えていくことも重要なのかと思います。*5

また、急速に発展しているクリエイターエコノミーでは、クリエイターの格差の広がりも問題視されています。現状、よく言われるパレートの法則(80:20の割合)をさらに超え、95:5という割合になっている可能性も指摘されています。*6 クリエイターエコノミーは、大きな市場ですが、ごく一部の中で成り立っているモデルになっている側面もあるのかと思います。

また、個人ではなく、組織のクリエイターとしての視点でみていっても、日本のアニメ業界では、若手クリエイターの低賃金による人材の流出も問題となっているようです。*7 このような現状が続くと、個のクリエイターは増加しても、日本が強みとしている巨大IPが今後も増えていくかには疑問が残ります。

この辺りは、この後のIPやメディアなどにも関わる問題でもあるかと思いますので、そちらでも継続して学んでみようと思います。

IP

まずは、IP(知的財産権)とはどのようなものでしょうか?

国際連合広報センターでは以下のように説明されていました。*8

知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される,「他人に無断で利用されない」といった権利

具体的には、以下の種類があるようです。*9

これらのうち、コンテンツ産業に関わる部分がコンテンツIPと言われる部分なのかと思います。

IP周りでも、急激なデジタル化やビッグテックによるコンテンツの内製化などあらゆる環境変化が起きており、PwC コンサルティング合同会社では、現状のままでは国内向けコンテンツ消費量は低下していく可能性が指摘されています。*10

ただ、現状一定のパフォーマンスを出せているコンテンツIPがあるのも事実であり、昨今の環境変化を乗り越えていくためにも、コンテンツIPをコアとして競争力を強化していくことへのシフトを下図のように提唱されています。*11

急激な環境変化に対応していけるためにも、グローバル化、マルチメディア化に対応できるIPの作成・周辺環境の整備が肝になるのかもしれません。

また、みずほ銀行の産業調査部でも類似した指摘をしております。まず、コンテンツ企業の強みを以下のように定義をし分析されています。*12

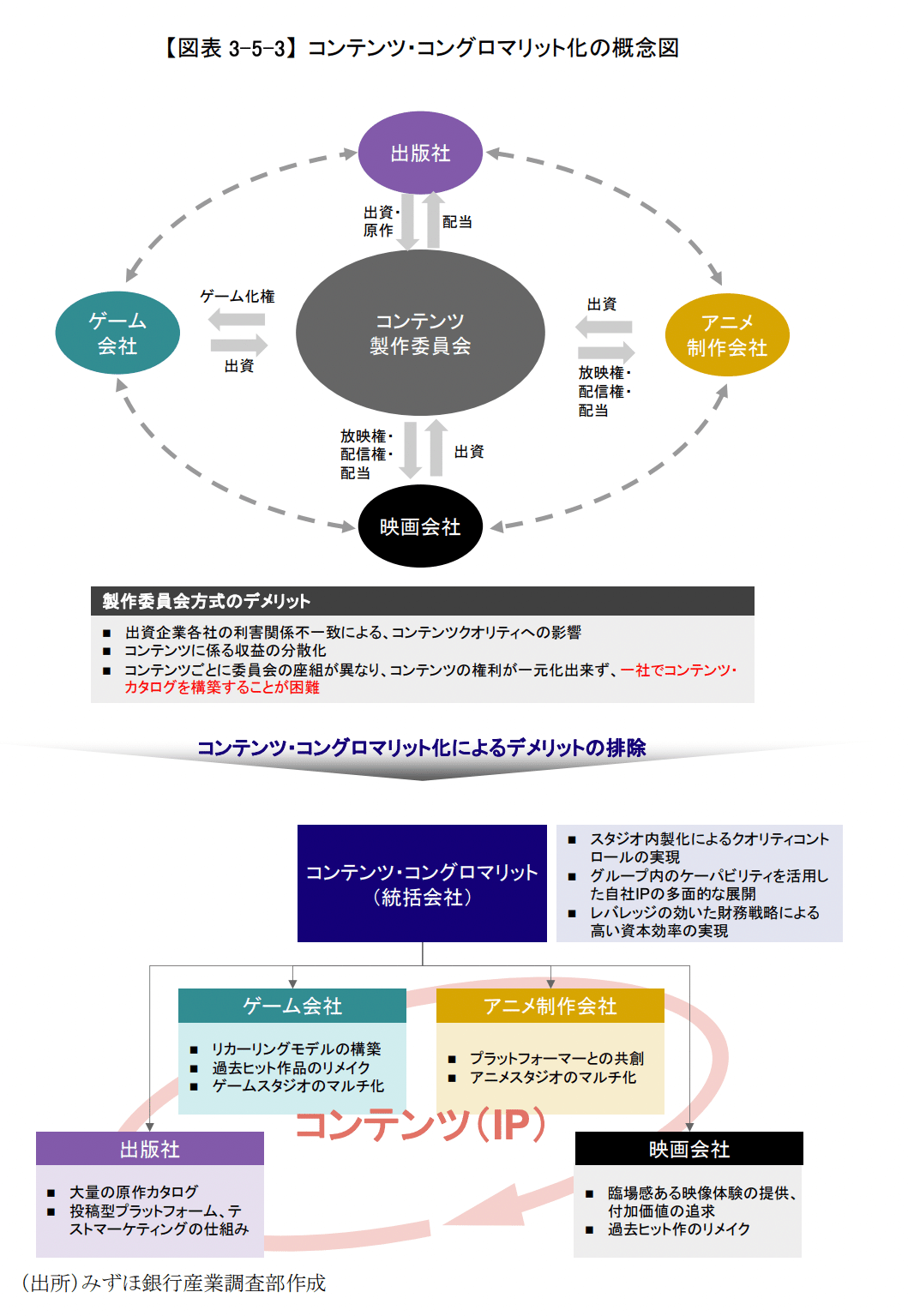

このうえで、ディズニーなどをベンチマークとしながら、メディアの多様化から、海外のメディアを主語としたメディア・コングロマリット戦略の限界を分析されています。そして、日本式の従来のビジネスモデルの改善案を示し、コンテンツを主語としたコンテンツ・コングロマリット戦略を提唱されています。*12

また、任天堂の資料でも、基本戦略として「任天堂IPに触れる人口の拡大」を掲げており*13、強いIPを作る体制づくり、そのIPを多角的に展開していく交渉力や戦略などを重要視されている傾向があるのかと思います。

そのように業種・メディアを横断していき、IPに触れる人口を拡大していく方法の一つとして、IPコラボが挙げられるかもしれません。IPコラボとは、定義的なものは見つけられませんでしたが、複数以上のIPが本来とは別の文脈で使用された場合などを指すという理解です。

電ファミニコゲーマーでの佐藤基氏の対談記事では、ゲーム・映画など多角的な視点からIPコラボを考察しており、下図のように消費型と共創型に分類できると分析されています。*14

また、この消費型と共創型の観点から、調和・意外性、ミーム力など、独自の計算式を構築し分析されています。*14 人気の出るIPというのは、タッチポイントを増やすという意味でも、他IPと相乗効果を起こせる余白的なものがあったり、潜在性を残しておけるようデザインを意識しつつ作成できるといいのかもしれません。

少し長くなりましたので、メディアと消費者についてはまた次回学んでいければと思います。

【参考資料】

*1:中山淳雄.2023.エンタメビジネス全史「IP先進国ニッポン」の誕生と構造

*2:PwCコンサルティング合同会社.令和3年度コンテンツ海外展開促進事業| 著作物等の簡素で一元的な権利処理の実現化に 関する調査事業(2024年1月27日参照)

*3:SignalFire.Nov 29, 2020.SignalFire’s Creator Economy Market Map(2024年1月27日参照)

*4:田中絵麻.情報通信学会誌.2023 年 41 巻 2 号 p. 65-71.AI時代におけるクリエイター・エコノミーの展望

*5:PwC.What’s the future of content in the generative AI age?(2024年1月27日参照)

*6:Influencer MarketingHab.Geri Mileva.May 4th, 2022.Shedding Light into the Income Disparity Distribution in the Creator Economy(2024年1月27日参照)

*7:日本総研.2024年01月09日.わが国アニメ産業の現状と課題

*8:文化庁.知的財産権について(2024年1月29日参照)

*9:特許庁.2023年度知的財産権制度入門テキスト(2024年1月29日参照)

*10:PwC コンサルティング合同会社.2023年4月6日.第4回会議資料: コンテンツビジネス の現在と未来 ~エンタテイメント&メディア業界における新たな 潮流を踏まえて~

*11:PwC コンサルティング合同会社.令和4年 3 月.コンテンツIPを中心とした 我が国のコンテンツ産業の競争力強化 に向けた提言 諸外国のコンテンツIPを中心とした競争力強化に関する調査事業 成果報告書

*12:みずほ銀行.2022.みずほ産業調査 Vol.69.コンテンツ産業の展望 2022 ~日本企業の勝ち筋~

*13:任天堂.社長メッセージ(2024年1月29日参照)

*14:電ファミニコゲーマー.2022年10月20日.“IPコラボ”ってなんなんだ? 『ワンピース フィルムレッド』×「Ado」のコラボは何が凄かったのか? コラボ企画を実践してきたプロと共に、その方程式を徹底議論してみた(2024年1月30日参照)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?