大学の合格最下位学力の統計分析③地帝のトップ層は東大に合格できるのか?

趣味の統計分析シリーズです。ここ2回ほどは難関国公立大の最下位合格者についての推定と分析を行なっています。用いているデータは駿台・ベネッセの共通テストリサーチの公開情報です。

今回はネットで時々目にする「地方帝国大のトップ層には地元に残った優秀層がいて、その人達は東大に余裕で合格できる」という話(仮説)について、妥当性を検証してみたいと思います。ここで言う地方帝国大(地帝)は、北海道大、東北大、名古屋大、大阪大、九州大です。

なお、今回の分析では、共通テストリサーチで、大学・学部・学科の定員と志望者数が一致するところを合格最下位としています。最終的には二次試験も含めて合否が決まりますが、二次試験での上方変動(合格)と下方変動(不合格)は同等に発生すると考え、共通テストだけでの評価としています。分析の前提の詳細は、こちらの記事をご参照ください。

0. まとめ

志望学部・学科にこだわらなければ、地帝進学者の16%(6〜7人に1人)は東大(文三)に合格できる

志望学部・学科にこだわる場合、東大(各科類)に合格できる地帝進学者は、6%(16〜17人に1人)しかいない

特に、東大理一に合格できる地帝・理工系学部の進学者は2%のみである

一方で、東大文三に合格できる地帝・人文科学系学部の進学者は16%も存在する(大阪大・外国語学部含むと13%)

東大に合格できる地帝進学者の半数が、大阪大学に集中している。

地方帝国大のトップ層には地元に残った優秀層がいて、その中の一定数は東大に合格できるのは間違いないが、余裕で合格できるは言い過ぎ。

1. 前回の振り返り

前回は共通テストリサーチのデータを分析し、大学・学部・学科ごとの最下位合格者の順位を推定しました。東大の最下位合格は文三の最下位合格者で、受験生の中で12,455位という推定でした。

最下位合格者の順位がわかれば、その大学に合格できる学力を持つ受験生が、どこの大学に進学したのか、あるいは浪人したのかがわかります。主要の大学について一覧にすると、このようになっていました。

この表を見ると、東大の最下位合格=文三の最下位合格の学力レベルでは、地帝医医に455人が進学し、地帝のその他学部に1,216名が進学していることがわかります。今回はこの地帝の東大合格レベルの学力を持つ学生数が分析の焦点です。

2. 東大に合格できる地帝進学者の内訳

上記の東大に合格できる地帝医医の進学者455人、地帝その他学部の進学者1,216名の合計1,671名を、大学別に分解するとこのようになります。

さて、ここで言う「東大に合格できる」は、「東大の合格最下位のいる文三に合格できる」という意味です。そのため、この表から言えることを正確に表現すると、「学部・学科に拘らなければ、地帝進学者の16%が東大文三であれば合格できる学力がある」となります。

ただ、冷静に考えると、地帝医医に進学して医師を目指す理系の学生が、東大文三を文系受験することは、まずありえません。基本的には、受験生は関心のある学問や職業、あるいは科目の得意苦手によって、受験する学部・学科をある程度決めてから、学力に応じて受験する大学を選んでいると思われます。つまり、現実的な分析をするなら、大まかな学問分野(学部)別に東大に合格できる学力を評価すべきです。

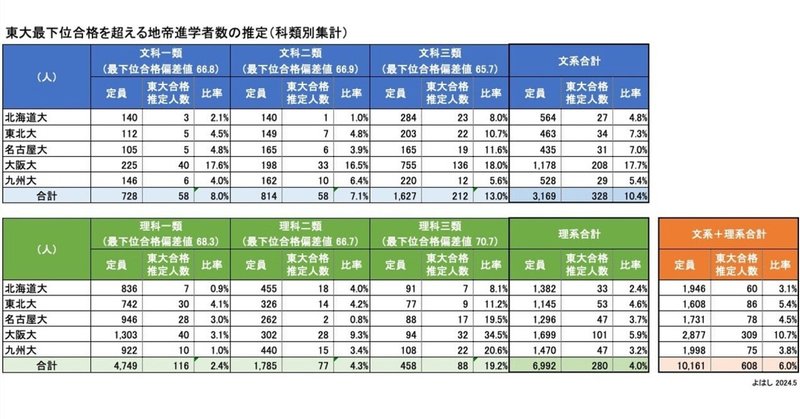

そこで、東大の科類別に、それに近い学部・学科に進学した地帝の学生のうち、何人が東大に合格できるかを分析してみます。

3. 東大に合格できる地帝進学者(科類別)

◆法学系(東大文一)

地帝・法学部では、東大文一に合格できる学力がある学生は定員比率で8.0%となりました。8%なので12人に1人です。地帝の法学部のトップ層は、余裕で東大文一に合格とまではいきませんが、ある程度は合格できる学生がいるようです。

ただ、地帝・法学部の東大合格レベル58名の内訳を見ると、7割の40名が大阪大学に進学しており、大阪大への集中度がかなり高いです。その結果、他の地帝では東大文一に合格できる学生は定員の5%未満となり、ほとんどいない印象に変わります。

◆経済学系(東大文二)

地帝・経済学部では、東大文二に合格できる学力がある学生は定員比率で7.4%となりました。法学系とほぼ同じ傾向です。

九州大が定員比率10%を超えているのは、2022年度入試の数字が跳ね上がっているためです。この年は共通テスト初年度で平均点がかなり低い年で、ある意味で特異値が出やすい年になってます。

◆人文科学系(東大文三)

人文科学系ということで、文学部、教育学部、外国語学部、共創学部などを集計しています。法学系と経済学系を除く文系(っぽい)学部が対象になります。

地帝・人文科学系では、東大文三に合格できる学力がある学生は定員比率で13.0%となりました。大阪大・外国語学部は旧・大阪外語大なので、地帝から除外して集計する場合、定員比率は16.0%まであがります。どちらにしても、文三の最下位合格の共通テスト偏差値が65.7と、他の科類より一段低いことが影響しているようです。

大学別に見ると、大阪大が全体の約6割を寡占化しています。特に、大阪大・人間科学部は定員比率が53.7%であり、2人に1人が東大文三に合格できるレベルのようです。また、全ての大学で文学部>教育学部となっているのは興味深いです。

大学・学部で凸凹ありますが、均せば地帝の人文科学系学部の6〜8人に1人が東大文三に合格できるということなので、ここに限っては、「地帝の人文科学系学部のトップ層は、東大文三に余裕で合格できる」と言っていいと思います。

◆理工系(東大理一)

理工系になると、ガラっと景色が変わります。地帝・理工系では、東大理一に合格できる学力がある学生は定員比率で2.4%しかいません。ここまで低いと、「地帝の理工系学部のトップ層でも、東大理一にはほとんど合格できない」と言わざる得ません。

こちらは東大理一の最下位合格のレベルが、医医も含めた全体で5位という難易度の高さが影響しているようです。また、以前に東工大vs一橋大で分析したように、定員のパレート図を見ると、理系は京大の後に難関医医が入ってくるため、理系の学力優秀層が地帝以外にも分散していることも影響していると考えられます。

そんな中でも、名古屋大・情報学部(8.0%)と東北大・理学部(6.4%)が健闘しています。逆に、大阪大の理工系は定員比率2〜3%と低調です。神戸大医医、京都府立医大や奈良県立医大など関西の医医に、京大の次のレベルの学生が流れているのではないかと思います。

◆生物・農・薬・歯・獣医・保健系(東大理二)

理工系と医医以外の理系っぽい学部を集めました。東大の進振で理二枠が多い学部になっているような印象です。以降は「その他理系」と呼ぶことにして、これらを集計するとこうなりました。

地帝・その他理系では、東大理二に合格できる学力がある学生は定員比率で4.3%でした。医学部の保健学科(看護・理学療法士など)がやや特殊なので、これらを除くと6.4%まで上がりますが、それでも文系よりは低いです。

学部ごとに定員比率を見ると、傾向がはっきりしています。北海道大・獣医が突出して優秀、次に薬学部がどこも10%を超える、それ以外は総じて低く、歯学部と医・保健はほぼ0%、という感じです。

それにしても、北海道大・獣医学部は相変わらず目立ってます。定員20名の約8割は東大理二に合格できる学力です。東大理二から東大農学部獣医学科に進むには、進振で東大全体の上半分に入る(平均点を超える)必要があるので、そこそこ大変です。東大ブランドよりも獣医になる志望を優先させた優秀層が集まっているのではないかと思います。

◆医学部医学科(東大理三)

そもそも、東大理三の最下位合格の学力レベルを、共通テスト偏差値(≒河合塾・全統偏差値)で計れるのかという疑問はあります。ただ、他の大学と横並びで分析する指標がないので、一旦やってみました。

地帝・医医では、東大理三に合格できる学力がある学生は定員比率で19.2%でした。定員比率が2割近い数字になったのは、共通テスト偏差値での分析のため、東大理三の最下位合格の学力レベルが、実際より低めに出ていることに起因している可能性があります。

一方で、東大理三にギリギリ合格できそうな医学部志望の受験生には、地元に残って医者になりたいという人もいるはずです。そうした受験生が、東大理三受験のリスクを取るよりも、地帝医医に確実に入学することを選んでいる可能性もあります。関西の中高一貫私立から大阪大医医、愛知の東海高校から名古屋大医医、九州のラサール高校から九州大医医には、このケースの学生が一定数いてもおかしくない気もします。

◆東大全体

科類別の分析結果を一覧にして集計するとこうなります。

地帝文系では10人に1人(定員比率10.4%)が東大に合格できますが、地帝理系では25人に1人(定員比率4.0%)しか東大に合格できません。合算すると、「志望学部・学科にこだわる場合、東大(各科類)に合格できる地帝5大学の進学者は、16〜17人に1人(定員比率6%)しかいない」となります。

ただ、大学別には濃淡があり、約半数が大阪大に集中しています。大阪大の場合は10人に1人が東大に合格できる学力レベルです。一方で、それ以外の4大学は5%程度なので、20人に1人しか東大に合格できないようです。

これが各科類にギリギリ最下位で合格できる水準なので、「東大に余裕で合格できる」というのは言い過ぎですね。「地方帝国大のトップ層には地元に残った優秀層がいて、その一部は東大に合格できる」というのが正しい評価だと思います。

初稿ではこの部分に駿台模試の判定を用いた検証のパートを入れていました。ただ、その後の分析でロジックに誤りが見つかりましたので、削除しました。ロジックを見直して、別記事を作る予定です。<2024.5.19>

4 最後に

最初の命題「地方帝国大のトップ層には地元に残った優秀層がいて、その人達は東大に余裕で合格できる」への検証結果は、「地方帝国大のトップ層には地元に残った優秀層がいて、その中の一定数は東大に合格できるのは間違いないが、余裕で合格できるは言い過ぎ。」となりました。

さて、これまでの分析で、東大の最下位合格を共通テストリサーチだけで評価するのは限界があることがわかりました。次回は東大の最下位合格を多面的に分析してみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?