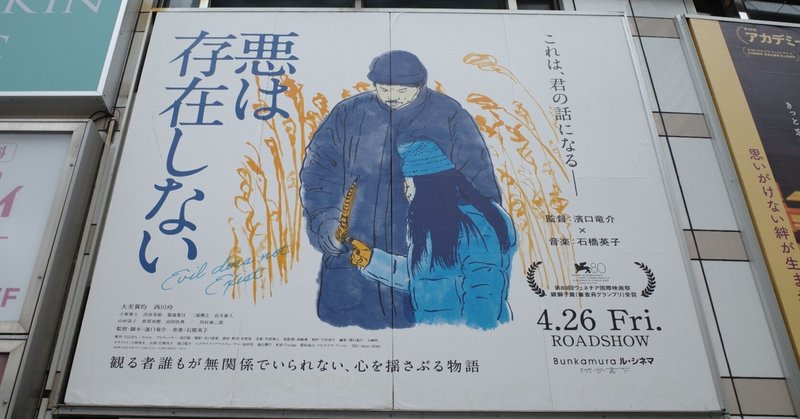

手負いの鹿とエントロピー|悪は存在しない

EVIL DOES NOT EXIST。なんと潔い断言だろうか。

冒頭で静かに挿入されるこのタイトルを見て、「では存在するのは何だろう?」と思いながら1時間46分を過ごした。

自然豊かな高原が広がる長野県水挽町に、ある時グランピング場の設営計画が持ち上がる。住民向けの説明会が急遽催されるが、聞けば聞くほど杜撰な計画であることが浮き彫りになっていく。娘の花とともに代々水挽町に暮らす巧は土地の自然と生態系を熟知しており、グランピング場が土地に与える影響を冷静に指摘するのだった。実はこの計画は、コロナ禍で経営難に陥った芸能事務所が政府からの補助金を得て行うもので、補助金の都合で穴だらけの計画を強行するほかない状況に立たされていることが明らかになる。説明会で住民と対峙していた二人は、詰まる所ただの芸能マネージャーだったのだ。

どうやらマネージャーたちも好きでグランピング場建設をやりたいわけではないらしい。コンサルにそそのかされ、説明会で存在感を発揮していた巧を懐柔しようと再び水挽町へ向かう車中、二人の本音が次々に溢れ出していく。特に男性マネージャーの高橋は人生に行き詰まりを感じており、水挽町での暮らしに憧れを抱きつつあった。巧との交わりによってその想いに拍車がかかり、町や自然を理解したいという姿勢を見せ始める。巧は変わらぬ態度で接するものの、行動を共にする中で徐々に彼らへの態度が軟化していくようにも見える。

互いの背景にあるものへの解像度が上がることで、当初のひりついた空気が和らいでいく様子に、安心感を覚えた観客も多いと思う。そう、田舎には田舎なりの、都会には都会なりのシステムがあるだけで、決して絶対悪が存在しているわけではない。一見敵に見える人たちにも事情があり、何が善で何が悪かは、単純に立場の違いでしかない。そこには本質的に悪人などいない…。タイトルの回収としてはわかりやすいが、安直と言えば安直な視点である。濱口竜介が伝えたいのは、本当にこんなことなのだろうか。

この疑いと侮りは、物語の終盤で見事に覆されることになる。娘の花が行方不明になったと知らされ、必死の捜索の結果、見晴らしの良い高原の奥にようやく花の姿を認める。しかし、そこにいたのは花だけではなかった。鹿だ。猟銃で撃たれた手負いの鹿が、一定の距離を保ちながらじっと花と対峙しているではないか。このあと起こる衝撃の展開は、それまで劇中で積み上げられてきた秩序を一瞬で無に帰すものだった。

ラストシーンを見ている最中、頭の中に「エントロピー増大の法則」が浮かんだ。あらゆる秩序は無秩序へと向かい、決して元に戻ることはないという宇宙の大原則だ。放っておけば、すべてはバラバラに崩れ去ってしまう。だからこそバランスが重要であり、グランピング場設営の説明会でもそのことが焦点になっていた。巧と高橋の交流は、バランスを保持する可能性を秘めたごく人間的なすり合わせだった。しかし、人間の意志などを遥かに超えた宇宙の大原則があることを、ラストシーンは非情にも観客に突きつける。

善悪の判断は、いかにそれが暫定的であっても、一つの思考の結果といえる。だが、エントロピー増大の法則から見れば、この世界のすべては途上である。僕らには必ず前と後があり、いまの偏狭な論理だけで世界を理解することなど不可能なのだ。

死へと向かいつつある手負いの鹿は、エントロピー増大の象徴のように見えた。無秩序への不可逆の流れは、目の前にいる花を、そしてそれを見つめる巧と高橋をも巻き込んでいく。悪は存在しない。ただ、すべてが崩れゆく過程だけが存在している。この作品の美しさと恐ろしさの源泉は、まさしくそこにあると感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?