渋沢栄一『論語と算盤』はなぜ読み継がれるのか?

現在、大河ドラマ『青天を衝け』で話題の渋沢栄一。

書店に行けば、関連本がコーナーを設けて平積みされている光景をよく見かけますね。私も過去に一度読んだことのある『論語と算盤』を再読しました。「時代を超えて読み継がれる名著には、読むたびに新しい発見があるはずだ。」とよく言われますが、私も改めて気づきを得た部分がありましたので、是非シェアしたいと思います。

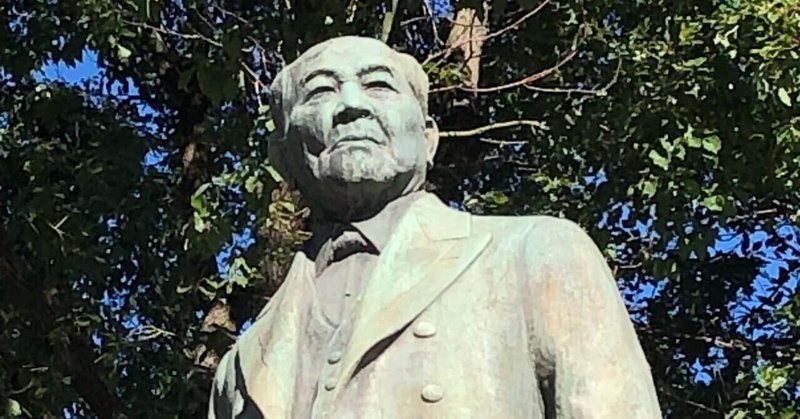

渋沢栄一とは

渋沢栄一は日本の近代資本主義の父とされる人物で、六百社近くの創業に関与しています。

彼の一生は、大きく五つの時代に分けて捉えられます。

・郷里の村落で過ごした江戸後期の幼少時代

・尊王攘夷運動に加わっていた幕末の青年時代

・徳川家に随行し、渡仏して大政奉還に直面した時代

・大蔵官僚時代

・実業家時代

幼少期には、理不尽な身分制の下、村人たちのために苦労する父母を見て、公共心や利他心を育んだ。渡仏中には、ヨーロッパの近代を目の当たりにし、産業や経済発展の重要性を痛感した。そして帰国後、渋沢は静岡に商法会所を設立する。これが日本最初の株式会社といわれている。

渋沢は明治という激動の時代に未来志向で生き、大きな仕事を成しています。彼の物事の捉え方に触れれば、日々の仕事においても、これまでとは違った景色が見えてくるかも知れません。これは大河ドラマの中で描かれていますので是非ご覧ください。

論語と算盤とは

大正五(1916)年に刊行された『論語と算盤』が、今なお多くの経営者や起業家に読み継がれていおり、現代にも通じる「道徳と経済」の考え方を学べる一冊です。

論語は、孔子が語った道徳観を弟子たちがまとめたものです。渋沢は論語を、実業を行う上での規範とした。出世や金儲け一辺倒になりがちな資本主義の世の中を、論語に裏打ちされた商業道徳で律する。そして公や他者を優先することで、豊かな社会を築く。道徳と経済の合一説。これが、渋沢栄一の思想です。

渋沢が官職を辞して商人になると聞いたとき、それを惜しんで引き留めた。「卑しむべき金銭に目がくらみ、官僚をやめて商人になるとは見損なった」という言葉を渋沢に投げかけたという。

渋沢は論語の一説を引用しつつ、「私は論語で一生を貫いてみせる。なぜ金銭を扱う仕事が卑しいのか。君のように金銭を卑しむようでは、国家は成り立たない」と反論した。

↑ 有名なシーンはこちら。大河ドラマでどう描かれるのか楽しみですね。

名著から学べること

儒教と実業というテーマを議論の主軸としつつ、渋沢が『論語と算盤』で取り上げる話題は実に幅広い。人格をどのように磨けばいいのか、客観的人生観と主観的人生観の違い、道徳は進化するのか、合理的な経営とは何か、江戸時代と明治時代の教育の違いなど、ぜひ一読していただきたい内容ばかりです。

今回シェアしたい学びはこちら

思いやりを強く、世の中の得を思うことは宜しいが、己れ自身の利欲によって働くは俗である。仁義道徳に欠けると、世の中の仕事というものは、段々衰微してしまうのである。

『論語と算盤』第4章 仁義と富貴[真正の利殖法]より

みんなが潤う社会をつくるために、みんなが潤うnoteの世界で生きていくためにしっかりと胸に秘めていこうと改めて思いました。

まとめ

今話題の渋沢栄一、論語と算盤を紹介しました。

今なら書店のコーナーに関連本を置いていますので、解説本や漫画含め読みやすいものから興味の持ったものを手にされてはいかがでしょう?

Let’s Action!

✅大河ドラマ『青天を衝け』を見よう!

✅『論語と算盤』を読もう(関連本でも大丈夫)!

✅気になった言葉を手帳に書き込んで何度も目に触れるようにしよう!

【今回の記事に関連するおススメ記事】

頂いたサポートは、より良い記事を書くためのインプットおよび他のクリエイターさんへのサポートに使わせていただきます。note内で巡る気持ちの送り合いを実践しています。