CSにこそ読んでほしい。『最高のコーチは、教えない。/吉井理人』

先日のSPEAKについて書いたエントリーが

以外にも「スキ」をいただけていて喜んでいる「いしたか」です。

noteでの書評2冊目となります。お付き合いありがとうございます。

読んでほしい人

・カスタマーサクセスを職種にしている人

・メンバーにコーチングする場面がある人

本日の書評は

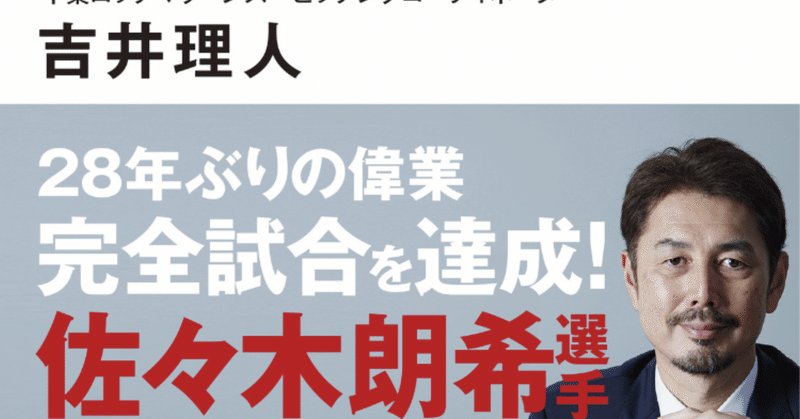

『最高のコーチは、教えない。/吉井理人著』です。

読むきっかけ

Saasプロダクト導入後の支援体制についてより深い理解をしたく、社内のカスタマーサクセスにオススメの書籍を聞いたところを、

「カスタマーサクセスとしての専門書ではないが非常に良い本」との紹介を受けたため読み始めました。

カスタマーサクセスなのに野球のコーチ(23年現時点では千葉ロッテマリーンズの監督)の本がオススメなの?と少し興味をそそる案内でした。

本の構成と著者

著者

吉井理人さんのprofile

吉井 理人(よしい まさと、1965年4月20日 - )は、和歌山県有田郡吉備町(現:有田川町)出身の元プロ野球選手(投手、右投右打)、野球指導者、体育学者。学位は体育学修士(筑波大学大学院・2016年)。

現役時代は近鉄バファローズを皮切りに、日本プロ野球(以下:NPB)4球団・メジャーリーグベースボール(以下:MLB)3球団でプレー。2007年に現役を引退してからは、野球解説者としての活動期間(2013年・2014年)[1][2]をはさみながら、パシフィック・リーグ3球団でのコーチを経て、2023年から千葉ロッテマリーンズの一軍監督を務める。

オフィシャルブログ

構成

第1章 なぜ、コーチが「教えて」はいけないか

第2章 コーチングの基本理論

第3章 コーチングを実践する

第4章 最高の結果を出すコーチの9つのルール

各章の途中に、著者が影響を受けた監督についてのコラムも記載。

著者は、

014年度以降は、筑波大学大学院の人間総合科学研究科博士前期課程体育学専攻野球コーチング論研究室の学生として野球のコーチング理論を研究(詳細後述)。2016年には、日本ハムの一軍投手コーチへ復帰する一方で、プロ野球シーズンの前に同課程から修士(体育学)の学位を授与されている[3

というキャリアからもわかるとおりコーチングを感覚的にではなく、体系的に学んだ上で、御本人の経験とあわせて紹介している。さらに、ビジネスの場面ではこうではないか?という抽象化上でのコーチングについても書いており非常に入り込みやすい印象の書籍だ。特にスポーツに取り組んだことがある人には理解が早いかも知れない(自分の場合はサッカーだけど)

Interesting Word

下記のキーワードに興味が惹かれたら一読されることをオススメしたいです。

・「余計なひと言」が集中力を奪う

・「悪いアドバイス」がパフォーマンスを低下させる

・「指導行動」「育成行動」

・「課題の見つけ方」

・常に観察し4つのステージを見極める

・4つのステージで指導を変える「PMモデル」

第3章 コーチングを実践する

各章全ての紹介は今回も割愛して、特に印象に残った3章を紹介する。

コーチングの3つの基礎「観察」「質問」「代行」

もし、カスタマーサクセスなら顧客に対して同じようにこの3つの行動をすることで、大きな支援と成果が期待できると感じた。

また、うまくいかないカスタマーサクセスに対して上記の3つがしっかりできているか?これはCSのマネージャーになった場合にも「振り返りのポイント」として置いておくと良いのではなかろうか?

「観察」は相手の特徴を徹底的にリサーチしたうえで行う。

└相手の特徴を周囲から聞いておく

└相手のタイプを把握する

「質問」は余計なことを話さないように注意する

└質問の狙いは、自己客観視と信頼関係の構築

└自分を客観視できれば、自分の良いところと悪いところがしっかり見える。

└コーチは肯定してほいし。肯定され続けると、(中略)指示を聞く準備ができてくる。

「代行」相手の立場に憑依する。

└相手の視点にたって共感した状態で言葉を伝える

└知識を学び、相手とコミュニケーションを重ねる

3つの要素をカスタマーサクセスとして捉えたらどうなるだろう?

「観察」は、セールスから引き継いだ顧客情報の収集・整理・深掘り、

またキックオフミーティングでの言動、その後の行動量などに当たるだろうか。どんな組織で、どのような評価をされていて、目の前の支援すべき相手はどのようなタイプか見極める必要がありそうだ。

「質問」は、運用フェーズでの課題を引き出す部分にあたるかもしれない。

機能があるのだから使えばいいというような頭ごなしではなく、質問し、自覚していただくことで、現状を客観視してもらい、そのためにどのような行動が必要かを考えてもらうこと。さらには、エンゲージメントを高めるいう意味でも、安易に機能で解決策を伝えるだけでは、良いカスタマーサクセスとは言えないだろう。

「代行」は、うまく使えてないユーザーへの支援に役立ちそうだ。

なぜこの機能を使わないのか?もっと生産性があがる場面なのに行動しないのか?本人に憑依することで、実は別の業務が忙しくて手がつけれなかったり組織構造として、業務時間中にプロダクトを触ることが受け入れられてない(営業が強い組織にて往々にありがち)かも、もしくはプライベートでの不安があったり、体調をくずしていたりするかもしれない。

あらゆる可能性まで憑依させれるか?

1on1で振り返りミーティングを行う

質問

①「自己採点」

②「試合で良かった点、悪かった点」

③「もう少しこうすればよかったかもしれないと思う点」

④「試合の準備がうまくいったか?」

⑤「これらを踏まえ、次の試合にどうしたいか?」

ここまでお付き合い頂いた方なら

カスタマーサクセスとしてどのように変換すべきかは用意だろう。

そして、コーチングのこの質問が実は、普段の自己客観視にも使えることにも気づいているだろう。

「DAY1だったか?」ジョフベゾスの有名な言葉だ。

自分で自分を採点できる状態というのは自責を促す、自責とは成長を余儀なくさせるのではないか?私は上記の質問を手帳に書き留めた。

その上で

良い面に意識を向ける

と著者は語る。

これは自分が2022年インサイドセールスのマネージャーのような業務を任された際に、前任の方のFBでも学んだことに近い。

GOODと、「more」を伝えるようにしていた。

急激な軌道修正よりも、着実な成長を促すとも著者は語る。

カスタマーサクセスでもきっと同じだろうと私は思う。

ユーザーが正しい活用をするためには、時に間違ったやり方や、非効率なやりかた(少なくともプロダクトを熟知したカスタマーサクセスからはそう見えてしまう)をしていた時に、正しいだけの案内ではきっと人は動かないだろう。

この本での学び

ルール⑦

目先の結果だけでなく、大きな目標を設定させる

著者が一貫してこの本で語ることは、

「本人が自走して、コーチが大したことしてないのに成長できること」を掲げている。なるほどこれはカスタマーサクセスだ。

そして、目の前の成果だけでなく、より広い視点での自己実現、組織実現にまで支援者が自走することは、カスタマーサクセスといって良いだろう。

人生の中でも非常に、多くの時間を割くビジネスにおいて、

そのような人を成長させる機会を職種とするカスタマーサクセスはやはり偉大だと思う。謙虚に、支援者を「観察」し、「質問」し、「代行」していきたい。

それはセールスパーソンでも活かせることが多いはずだ。

本日もお付き合いありがとうございました。

内容に興味をもっていただけたなら是非購入してみてください。

スキやシェア、いつも励みになります。

ありがとうございます!いしたかでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?