株式会社千正組

株式会社千正組。厚労省の医療政策企画官だった千正康裕が2020年1月設立。民間から政策…

最近の記事

- 固定された記事

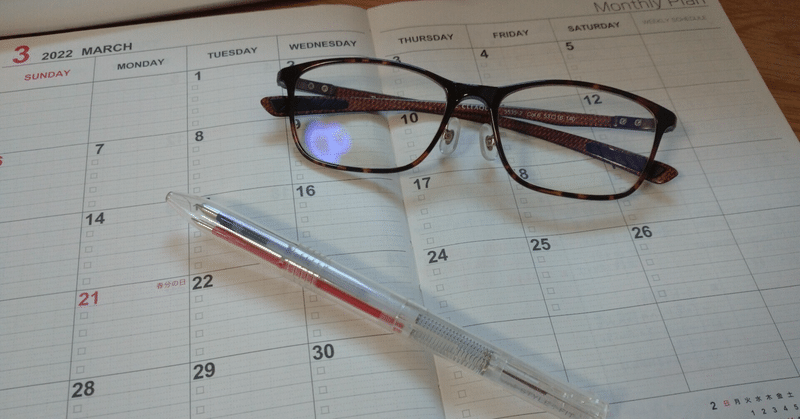

第106回:社会を変えるために「予算」を活用する!政府予算に民間の意見を反映させるために必要なスケジュールとキーパーソンとは

1.「予算」は人の行動を変え、政策の実行性を高めるツール 政府や自治体などが策定する「予算」とは、一言で言えば「金銭という動機付け(インセンティブ)を与えることにより、人々の行動を変化させるツール」です。 とてもいい政策があっても、それを裏付ける予算が無ければ、実際に効力を発揮できないことがほとんどです。 例えば「高齢者施設に、リハビリテーションの専門家を置くことで、高齢者の健康寿命が飛躍的に伸びる」ことが証明され、それを推奨する政策がとられたとします。しかし、その政策

有料1,000

マガジン

記事

第103回:官僚の人事異動のタイミングでやるべきこととは?将来の事務次官、医薬局長を予想する方法とは?

1.4月は霞が関の人事異動の重要なタイミング 千正組に4月から新しい仲間が5人入社しました。メンバーのご紹介については改めてしていきますが、シン・千正組として気持ちを新たに頑張ります。 さて、皆さんの会社でも新しいメンバーが入ったり、これまでの仲間が異動したりとあわただしい新年度をお迎えでしょうか。 霞が関は、通常国会が閉じた後の6月・7月ごろ大異動の季節です。でも実は、4月も重要な異動のタイミングです。退職する幹部がいたりしますし、民間企業や地方自治体への出向などはこの時

有料1,000