ミスタードリラーが生まれるまでの話

終活としての「自分史」

昨年、私は脳出血で死にかけた。

今も左半身に麻痺が残っている。

人間、いつどうなるかなんて本当に分らない。

だから今日、その時が来たとしても

なるべく後悔の少ない状態にしたい。

そう思った私は、終活として「自分史」を書くことにした。

自分史を書く上で欠かせないのが、私が28歳頃にプランナー兼ディレクターを務め、1999年に(株)ナムコからアーケードゲームとしてリリースされた「ミスタードリラー」というアクションパズルゲームだ。

ここでは、私がナムコに入社して初代ミスタードリラーを考案するまでのエピソードを書いて行く。

なにぶん20年以上昔の話なので記憶違いがあると思うが、温かい目で見てほしい。

ナムコゲームに夢中になった10代

1980年代に10代を過ごしていた私に、ナムコの名作ゲーム達は大きな影響を与えた。

中でも好きだったのが「マッピー」で、攻略ルートを必死に暗記し、50円硬貨をつぎ込んで夢中でチャレンジしたことを憶えている。

その他「ギャラクシアン」、「パックマン」、「ディグダグ」、「ゼビウス」等どのゲームもオリジナリティーにあふれていて素晴らしかった。

当時のナムコは私にとって天才ゲームクリエイター達が集う「憧れの会社」だった。

マイコンブームとBASICマガジン

同時にその頃マイコンがブームになっていた。

MSXという数万円で買える安価なPCが普及し始めていたのだ。

三菱のMSXをお年玉で入手した私は、BASICというプログラム言語でゲーム作りを学んだ。

ゲームセンターでお金を払わなくても、自分で作れば無料で遊べるのだ。

小遣いの少ない中学生には夢のような話だ。

夢中でプログラムを憶えた。授業中もノートに鉛筆でひたすらBASICのプログラムやフローチャートを書いていた。

パックマン風の迷路ゲームを作って友達に遊んでもらったり、敵の追いかけルーチンの賢さを友達と競いあったりした。

一度だけマイコンBASICマガジンに応募した「BALLOON」というゲームが掲載された時はすごく嬉しかった。

将来はゲームプログラマーになる。当時は本気で思っていた。

だがしかし。

BASICが多少できたくらいで

プログラマーになれるほど世の中は甘くない。

マシン語の壁にぶち当たり、あえなく挫折した。

そうこうする内にゲーム制作への熱も冷めていき、

いつしか一介のゲームオタクになっていた。

憧れのナムコに入社

特にやりたいこともなく、流されるままに入った大学では法律を学んだ。

結局法律には関心が持てず、なんとか卒業したものの、

正直大学選びは失敗したと思った。

もう流される選択で後悔するのはイヤだ。

就職は自分がやりたいことを基準に選びたい。

そして子供の頃に憧れた会社、ナムコを受けることにした。

ナムコは、当時としては画期的な「職種別採用」をしていた。

企画職のお題は「テーマパーク」。

私が出したのは「VRでスポーツが体験できるテーマパーク」

メインは「VRスカイダイビング」で、

危険なスカイダイビングをVRで安全に楽しむことができるというものだ。

VRゴーグルをかぶり、ワイヤーで吊られた状態で巨大扇風機で下から風を送って体験のリアルを演出する。

1993年に出した企画としては結構良かったのでは(自画自賛)

企画が良かったのかは定かではないが、

ナムコに採用してもらえた。

天にも昇る嬉しさとはこのことだ。

「知・好・楽」な人達

ナムコの第一印象は「不思議な会社」だった。

出社しても、机で仕事らしい仕事をしている人はほとんどいない。

傍目には遊んでるのか仕事してるのかよく分からない。

…というか、どう見てもひたすらゲームして遊んでいるようにしか見えない。

出勤や退勤時間もバラバラだ。

お昼過ぎにフラッと来る人がいるかと思えば、朝から机の下で寝袋で寝てる人もいる。ここは本当に会社なのか?

自由過ぎる…

当時は不思議としか思っていませんでしたが、今思えばこの自由さこそがゲームセンターやコンシューマーでヒットを連発するための源泉だったのかもしれない。

会社のポリシーからもそれは伝わってきた。「知・好・楽」「ウィルマインド」。

誰かに言われて何かをやるのではなく、自分からやりたいことを見つけて能動的動くことの大切さを入社して一番最初に教わった。

新人研修はファミスタ制作?

入社当時、コンシューマー開発部はプロジェクト制をとっており、自分が配属されたのはファミスタなどのスポーツゲームを主に制作するプロジェクトだった。上司は元祖ファミスタの生みの親!

自分には直接話すのも畏れ多いほどのレジェンドだ。

そして、研修もしてない素人同然の私に任された仕事はファミコン版「ファミスタ’94」のメインプランナー。

数年前にスーパーファミコンが発売され、メインプラットフォームはそちらに移ったとはいえ、出せば毎年50万本は売れるドル箱タイトルだ。

そのプランナーを入りたての新人に任せるなんて…

驚きつつも、任された嬉しさと責任感に緊張したことを憶えている。

個人的には、対戦野球ゲームの最高峰は今でも「ファミスタ」だと思っている。リアルという意味では3Dで球が飛んでくる野球ゲームの方が上かもしれないが、コースや緩急を使い、ストライクゾーンギリギリを見切る投打の熱い駆け引きは、2Dだからこそ誰もが経験できるシステムに落とし込まれている。ゲームはただリアルにすれば面白いというものでは無いということをレジェンドから教わった。

3Dゲーム時代の到来

その後もスーパーファミコンを中心にスキーゲームやサッカーゲームを制作していたのだが、ある時3Dゲームの波が押し寄せる。

ご存じPlayStationだ。

ナムコはリッジレーサー、鉄拳の移植を皮切りに本格的にPlayStationに参入。組織変更によってプロジェクト制から職能制となり、ファミスタチームも解散となる。

面白さのコアについて学ぶ

職能制の企画部で学んだのは、面白さの「コア」という考え方だった。

コアを捉えている企画は、そのゲームの面白さを短い文で端的に表現でき、ゲーム全体の仕様も、そこからリンクをつなげるようにして作っていけるという考え方だ。企画書に色々と説明を足したくなるのは、企画者自身が面白さの「コア」を捉えられていないからなのだ。

確かに企画に自信がないと不安になって説明ページを追加したくなる。

追加することで冗長になり、さらに分かりにくくなるという悪循環に陥る。

とはいえ、実際に面白さの「コア」を捉えるのは、ハリーポッターで例えるならクディッチでスニッチを捕まえる並に難しい。

ただ、ベースにこの考え方があったおかげで、ミスタードリラーで自分が表現したい「面白さのコア」とは何なのかを突き詰めて考えられたのではないかと思う。

2Dゲームが作りたい

そんな中、リッジレーサーシリーズ第3弾として「RAGE RACER」プロジェクトが始動する。

自分はプランナーとしてアサインされた。

認められたことは嬉しく思いつつも、心の底では「3Dゲームなんてやりたくない…自分が作りたいのは80年代ナムコ的2Dゲームなんだよ…」という鬱屈した想いを抱えていた。

なぜそこまでナムコ的2Dゲームに強く拘っていたのか?

10代の頃に大好きだったナムコのイメージが強すぎたのかもしれない。

時代と共に3Dが主流に変わって行くことを素直に受け入れられない自分がいた。

特に3Dゲームの「奥行きでコリジョンを判定する感じ」がどうしても好きになれなかった。

チームの皆が素晴らしい仕事をする中、自分はウィルマインド欠乏状態だった。RAGE RACERの仕事の傍らで、いつしか自分が本当に作りたいゲームについて妄想するようになった。

80年代ナムコ2Dゲーム×90年代ローグライクRPG

私はナムコが大好きで、80年代ナムコ的な2Dゲームが作りたいと思っていた。一方で固定配置のステージがあってクリアし、次のステージへ進んでいく従来スタイルのゲームは古いと思うようになった。

そう思うようになったのは、就職1年目の1993年9月に発売されたスーパーファミコン用ソフト「トルネコの大冒険 不思議のダンジョン」を遊んで衝撃を受けたからだ。

トルネコのゲームジャンルはローグライクRPGだ。

このローグライクRPGというジャンルは、プレイするたびにダンジョンの構造、モンスター、宝箱の配置や中身など、様々な要素がランダムに変化する。

結果、予想もしなかった展開で大ピンチになる。手持ちのアイテムを駆使してピンチを脱出する。

プレイするたびに自分だけの冒険ストーリーが展開されるのだ。

多少の分岐はあるものの、決まったストーリーをなぞっていき、一度エンディングを見たら終わり、というのが当時のRPGの当たり前だった。

トルネコはその従来RPGの概念を覆すエポックメイキングなゲームだった。

そして、自分はナムコの80年代的2Dゲームで、トルネコみたいに何度も繰り返し遊べて、自分だけの冒険ができるようなゲームを作りたい。

そんなことを漠然と考えるようになる。

色んな組合わせを頭に浮かべてみる。

「マッピー」×「トルネコ」 ?

「パックマン」×「トルネコ」 ?

「ギャラクシアン」×「トルネコ」 ?

「ディグダグ」×「トルネコ」…!

その組合わせを頭に浮かべた時、なんか良さそう。そう感じた。

ステージ配置がランダムに変化する地底探検アクションゲーム

自分の作りたいゲームの輪郭が少しだけ見えてきた気がした。

面白さのコアはどこにある?

「ディグダグ」×「トルネコ」の組合わせから、

地底のステージ配置がランダムに変化する地底探検アクションゲーム

という、ゲームの輪郭がうっすら見えてきた。

ただ、そのゲームの面白さのコアが何なのかは以前として曖昧だった。

面白さのコアとは「プレイヤーの感情の動き」のこと。

どんな風に感情が動けばプレイヤーに面白いと感じてもらえるのだろうか?

それをひたすらに考え続けた。

その中で、トルネコを遊んでいて自分が一番感情が動いたシチュエーションはなんだったか?を改めて思い返してみた。

一番ヤバい!と思ったシチュエーションは、適当に移動してたらうっかり落とし穴にはまって下の階に落ち、そこがモンスターハウスだった時だ。

モンスターに囲まれて大ピンチになった時のスリルと、手持ちのアイテムを駆使して危機一髪で脱出できた時の達成感。

他人に話さずにいられないくらい楽しい体験だった。

そして、ドリラーの「面白さのコア」も

トルネコのように予想外な大ピンチによるスリルを切り抜ける達成感にしようと考えたのだった。

「面白さのコア」を掘り下げる

ただ、大ピンチによるスリルといっても抽象的で具体性がない。

地底探検アクションというテーマはいったん決めていたので、具体的に地底探検中にで起こりそうな大ピンチのシチュエーションを色々と考えて見た。

・地底モンスターに襲われる

・閉じ込められて酸欠になる

・毒ガスが充満する

・落盤で潰されそうになる

・地下水に流されそうになる

・不発弾を掘り当てて爆発させそうになる

・古代地底遺跡のトラップに引っかかる

色々考えた中では「落盤で潰されそうになる」が個人的に一番ピンチな感じがした。

はっきり理由は言えないが、自分はかつて炭鉱で栄えた街、北九州で生まれ育ったので、小さい頃に炭鉱の落盤事故の話を聞いていたからなのかも知れない。

地底で落盤が起きて生き埋めになったら死ぬほど怖いだろうなと幼心に思ったものだ。

せっせと穴を掘っていた時に、柱になっている岩をうっかり壊す。

遠くからゴゴゴゴという音がして天井が崩れ、巨大岩が落下!

もうダメかと思った瞬間、岩が壁に引っかかって目の前で止まり間一髪助かる。

…なにかの冒険映画でそんなシーンがあったような気がした。

このシチュエーションを体感できるゲームメカニクスが考えられたなら、今度こそ面白さのコアを捉えたことになるはず。

もちろん落盤事故を直接体験したことはないので、近いものでイメージしたのが、公園の砂場で遊ぶ「トンネル掘り」や「砂山棒倒し」だった。

私たちが小さい頃はテレビゲーム自体なかったので、公園の砂場で友達と、砂がなくなって土が見えるまでひたすらに深い穴を掘ったりしていた。

「砂山棒倒し」は砂山の頂点に棒を突き立てた後にターン制で互いに砂山を削り取っていき、先に砂山を崩して棒を倒した方が負けという、超シンプルな遊び。

指先の感覚を頼りに、物理的に大丈夫そうなギリギリを狙う感覚。

これくらいなら大丈夫だと思ったら意外にも脆く砂山が崩壊してしまう。

うっかり壊してしまって大崩落!の体験イメージにかなり近い。

ただ、指先の触感によるアナログな感覚は、そのままではメカニクスに落とし込むことができない。

どうにかしてこのアナログな感覚をデジタルに置き換えることができないだろうか?

そんなことをひたすらに考えている内に、最初の着想から2年近く経っていた。

脳内エミュレータを回す

2年といってもあくまで本業の傍なので、本業そっちのけでドリラーのことだけを考えていたわけではない。

煮詰まったら考えるのをやめて、時々思い出してはまた考えに耽る、といった感じ。

当時はUnityみたいな便利ツールはなかったし、自分でプログラムを組むような技術ももちろんないので、主に使っていたツールは「脳内エミュレーター」だった。

目を閉じて脳裏にゲーム画面を思い浮かべ、プレイヤーが何をして、結果ゲーム中に何が起きるのかを疑似再現する。目的を持った妄想みたいなものだ。

自分のプレイイメージが曖昧だと、脳内に再生される映像はクイズ「ヒントでピント」のモザイク問題みたいな粗いものになる。

モザイクの解像度を少しづつ上げるために、条件設定を変えて脳内エミュレーターを回し続ける。これも企画部時代に上司や先輩から教わった手法だった。

今にして思えば、この脳内エミュレーターをひたすら回し続けたからこそ、自分自身が確信を持って面白いと言える「面白さのコア」にたどり着くことができたように思う。

もし当時Unityのような便利ツールがあって、脳内エミュレーターを必死に回さずともそれっぽいゲームが作れてしまったとしたら、自分はそこで満足してしまったかもしれない。

予想外の連鎖

砂山削りのアナログな感覚をデジタルに置き換える良い方法は無いだろうか…?

そんなことを考えつつ、近所のゲームショップをうろついていた時。

試遊台には「ぷよぷよ」が置いてあった。

試遊していた人はぷよぷよが得意だったようで、高速でぷよを積んでいき、フィールドがほぼ満杯になった状態から連鎖を着火。ぷよは次々と連鎖して消滅し、フィールドはあっというまにまっさらな状態になる。

その時後ろで見ていた私は、4連鎖あたりから次にどう連鎖するのか予想できなくなった。

…ん?

予想外の連鎖?

もしこのフィールド内に自分がいたとして、なんとなく消したぷよで予想外の連鎖が起き、落ちてくるぷよに潰されそうになったら…

自分のイメージしている落盤事故に近くないか?

何かが私の中で繋がり始めた気がした。

予想があってこその予想外

ぷよぷよにヒントを得た私は、さっそくフィールドに色つきの四角いブロックをランダムに敷き詰めて、上からプレイヤーが消していくイメージを浮かべてみた。脳内エミュレーターなのでセットアップも一瞬で終わる。

ブロックを消して行くと確かに連鎖は起きるのだが、いつまで消しても自分は潰されそうにならない。

真下を消してさえいれば頭上からブロックが落ちて来ることがないからだ。このままだと思ったようなピンチ状態にならない…。

ふと思った。

「ブロックを六角形にしてみたらどうだろう?」

六角形なら下に掘っていても、斜めの地滑りが起きて潰されそうになる。

これならブロックに潰されそうになるピンチのシチュエーションが作れる!

これはグッドアイデアだ!

その時はそう思った。

「思い込んだ」といった方が良いかもしれない。

そして、基本ルールといくつかのシチュエーションをまとめて、企画部の先輩や当時の上司に見てもらった。

評価は「今ひとつ」。

六角形にした結果、ブロックが落下する法則が複雑で分かりにくくなってしまい、「予想外」以前に、予想そのものが最初から出来ない状態になっていたのだ。

「予想」あってこその「予想外」なのだ。

結果、体験させたいスリルの感情もうまく伝えることができなかった。

脳内エミュレーターはいくら回しても結局は自分の脳内だけのこと。

自分が分っている前提でしか脳内再現できないので、第三者視点で見て分りやすいか、やりたいことが伝わるのかを判定することができない。

それを防ぐには、思い込みを捨てて他者からのインプットに耳を傾ける姿勢が必要だ。

こうして最初のチャレンジは失敗に終わった。

当時、自分はRAGE RACERの続編、R4のプロジェクトメンバーだった。

そのR4の制作が佳境に入っていったこともあり、いったんは本業に専念することに。

ただ、良くも悪くも思い込みだけは人一倍強かった私は、このゲームが完成すれば今までに無い新しい面白さを持ったゲームになるという確信を持っていた。

R4が落ち着いた頃から、私はヒッソリと活動を再開した。

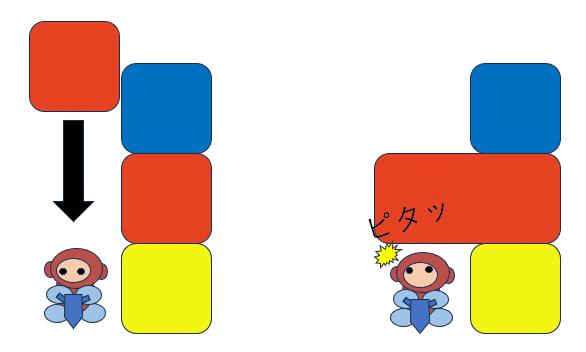

六角形ブロックはやめて、四角形ブロックにすることと、ブロック連鎖の基本ルールを考えた段階で、直接先輩のエンジニアさんにお願いに行き、仕事の合間を縫ってこっそりプロトタイプを作成した。

そしてドリラーの面白さを決める上で決定的に重要な仕様が、このプロトに実装された。それはブロックの落下ロジックだ。

最初考えていたブロックの落下や連鎖のロジックは、ぷよぷよや3マッチパズルと同様に、ブロックが最後まで落ちきってから連鎖判定をする仕組みだった。

ただそのロジックだとブロックが落下途中で停止することがないので、一番最初に私が思っていた、「予想外の落盤で死んだと思ったら、落石が途中で止まって命拾いする」という、九死に一生的なシチュエーションが生まれない。何か良いアイデアはないかとひたすら考えていた。

あれは自宅で湯船につかってボーッとしていた時だった。

ふいに脳裏に映像が浮かんだ。

それは、高速で落下してきたブロックがプレイヤーキャラのすぐ頭上で同色のブロックとくっついて止まる映像。

その時自分自身の「危ない!」という心の声が確かに聞こえた。

風呂場で叫ぶ「これだ!」

ついに面白さのコアを完全に掴んだ。そう確信した夜だった。

彼が穴を掘る理由

ようやくゲームのメカニクスが固まってきた。最初の着想からは3年近く経っていた気がする。(うろ覚え)

エンドレスで掘った距離を競えるプロトタイプをデバッギングステーション(通称デバステ)用のCDに焼いてもらい、「遊べる企画書」として上司に提案。2度目のチャレンジで高評価を得ることができた。

そしてエンジニア、デザイナーのアサインも決まり、いざ製品化へと向かおうとした時、新たな課題が発生しました。

それは「世界観」だ。

プロトタイプでは穴を掘ってるからディグダグの続編、くらいの超絶いいかげんな設定だった、製品となるとそうはいかない。

「主人公は何者なのか?」

「なぜ穴を掘っているのか?」

「色のついたブロックは何なのか?」

といった疑問に答え、グラフィックデザインのベースとするための世界観が必要なのだ。

ゲームメカニクスのことばかり考えていたため、正直こちらは手薄だった。

アサインされたデザイナーさんと世界観設定について話し合うが

これだ!という世界観設定が決まらず、キャラデザインも迷走する。

パックマンを主人公にしてみたり…

そんな世界観が決まるきっかけは、私の日常にあった。

当時私は家賃が安いという理由で、公営の古いアパートに住んでいた。

お風呂も古く、先に水を張ってから火をつけて沸かすタイプの風呂だった。

その日もお風呂を沸かそうと浴槽に水を張っていたのだが、他のことをしているうちに水を出していたことをうっかり忘れてしまったのだ。

あっと思ってお風呂場に行ったときには、時すでに遅く、浴室は水浸しになっていた。後から帰ってきた妻に叱られる。

やらかしたのが3回目だったからです。

その時「なんで何度も忘れるの?」と聞かれて、答えられなかった。

なんで?って聞かれてもも、うっかりするのに理由は無いよな…と

その時…

うっかりして溢れさせて一大事になる…

それを叱る…

またうっかりする…

また叱る…

なんだか繰り返し遊ぶ理由としてしっくりくるな…

叱られて謝りながらそんなことを考えていた。

そして考えたのが

地底人がうっかりして自分たちの食料を作りすぎてしまい、地上に溢れて大パニックを引き起こしてしまう。

それを主人公が止めるために発生源の地底を目指す、という設定。

地底人はうっかりモノの私。

では、地底を目指す主人公は何者なのか?

それを決める上で大きな影響を受けたのが、1998年に週刊少年ジャンプで連載が始まった漫画「HUNTER×HUNTER」だった。

主人公の職業は「ドリラー」で、プロのドリラーを名乗るには厳しいドリラー試験に合格してドリラーライセンスを取得しなければならない。プロのドリラーは世界各地にいて、災害時の人名救助や古代遺跡の発掘など、色々な分野で活躍している。

当時の設定を改めて書いてみると、「ハンター」を「ドリラー」に置き換えただけと言っても良いくらいのオマージュっぷり。

しかも、正式タイトルが「ミスタードリラー」に変わる前のタイトルは「ドリラー×ドリラー」…影響受けすぎ。

設定が決まったことによって、カラーブロックのモチーフは食料(お菓子)に決まり、主人公はドリルを持ってヒーローっぽいスーツを着た少年に決まったのだった。

「ホリ・ススム」誕生

主人公「ホリ・ススム」の名付け親は、私の同期で仲の良かったエンジニアだった。

彼は当時、会社の私の席横に置いてあった筐体に時々テストプレイをしに来てくれていたのだ。

そんなある日彼は言った。

「このゲームのタイトル『ホリ・ススムの大冒険』っていうのはどう?」

そんなベタなタイトルはさすがに…と、タイトルについては却下させてもらっが、キャラ名は良いかもと感じていた。

ダジャレの名前が「ハイスクール奇面組」っぽくてキャッチーだなと感じたのだ。

その後、他の名前も検討はしたが、アンケートの結果、結局最初に出たホリ・ススムが良いということになり、正式に主人公の名前は「ホリ・ススム」となった。

余談だが、このダジャレネーミングは他のドリラー名にも引き継がれる。

ホリ・タイゾウ 堀りたいぞう

ホリ・アタル 堀り当たる

アンナ・ホッテンマイヤー 穴、掘ってまいやー

シータ・モングレー 下潜れ

ホウ・ランカイ 掘らんかい

トニー・カーク・ホルノスキー とにかく掘るの好き

etc.

周囲の企画メンバーに話したらみんなダジャレが好きなのか、大喜利のようにネーミングアイデアが出るわ出るわ…ナムコらしく遊ぶように仕事をしていた懐かしい思い出だ。

今こうして振り返ると、リリースできたこと自体が奇跡だと思える。

若手中心で、才能と情熱のあるメンバーに恵まれたことが大きかった。

特にサウンドを担当してくれた椎名豪さんは、その後アニメ「鬼滅の刃」の音楽を担当するほどの、雲の上の存在になってしまった。

おかげさまでミスタードリラーは多くの方に評価され、

第5回日本ゲーム大賞で、ゲームデザイン賞、キャラクター賞、パッケージデザイン賞の3部門にノミネートされ、最優秀キャラクター賞を受賞する。

シンプルなメカニクスゆえにその後様々なプラットフォームに移植され、今日に至る。

25年間現役で遊んでくれている方がいらっしゃるのは本当に嬉しく、ゲームデザイナー冥利に尽きる。

私自身、今はミスタードリラーとは関わってはいないが、より多くの方にこのゲームを遊んでもらえるように、陰ながら応援していきたいと思っている。

良かったらサポートお願いします!