Vildhjarta / måsstaden under vatten

総合評価 ★★★★☆

思わず語りたくなる作品。気がついたらかなり長文の記事になっていました。謎というか、問いかけてくるものが多い作品。稀有な音楽体験。

これも昨日のコンヴァージとチェルシーウルフの作品に続き、「ヘヴィさ」とは何かということを追求した作品だと感じた。こちらは精緻な抽象画のような世界観で、一つ一つとしてはきちんと輪郭があるのだけれど全体として見たときにはさまざまな要素が混在、共存していてつかみどころがない、ただ奔流のように感情や音が押し寄せてくる印象。ただ、それぞれの曲には手掛かりとなるタイトルがつけられており、そこから推測すると「無意識、あるいは死の世界(眠りとは仮死)からの再生、あるいは死と再生の繰り返し」がテーマのように思う。さまざまな葛藤を抱えながら深く潜っていく、そして日々が続いていく。「はたらく細胞」という漫画があって、それは人体の中の細胞やウィルスたちが擬人化されて物語を紡いでいくのだけれど、あれは「人体」というのが一つの小宇宙であることを思い出させてくれる。もちろん細胞やウィルスには人間のような自我はおそらくないけれど、ある目的、役割を持った多数の集合によって全体として一つの世界=人体が動いている、し、その人体が集まって社会を作り、生物圏を作り、世界を作っている。そうしたさまざまな世界を内包する世界をそのまま表現する、内部にさまざまな動き、役割を持った混沌のエネルギーを秘めながら、全体として一つの曲、一つの作品にまとめ上げられたような作品。なので、タイトルを見ながら「こういうシーンが描かれているのだろう」と聞くのが面白かった。いわゆる「歌メロ」とか、「ノリ」みたいなものは希薄で、ひたすら音の塊が押し寄せてくる。音そのものの快楽性もあるけれど、案外一つ一つ描かれいているものはわかりやすく、抽象画というか印象画のような、デザインのようにさまざまな要素が配置されていて、タイトルから意味を読み解いていく楽しみ方もできる作品。なお、タイトルの「måsstaden under vatten」は「水中にあるカモメの街」という意味のスウェーデン語。「水中」や「カモメ」がキーワードとして出てくる。

LP(おそらくCDでも)2枚組で、1-9が1枚目、10-17が2枚目。それぞれで多少世界観が変わる。1-9がおそらく「水中」や「カモメ」に関わるものだろう。あるいはメタファー的とも言える。水の中、それは無意識だったり「潜る」ことのメタファーであり、カモメは飛翔、飛ぶことと海を渡ることのメタファーだろう。海という人間にとっての異界を空を飛ぶことで自力で渡り切る力を持ったカモメ。ただ、それが「水中」となると、カモメは眠りについているのか、あるいは水中を飛行するのか。何らかの理由で海上に出れないなら、それを突き破ろうとするのか。1-9ではだんだんと深いところ、水中にもぐっていき、最後は地上に出てくるというか生まれ変わる、突き破るようなシーンを思わせる終わり方をする。10曲目は「放浪者」で、ここから生身の人間というか、キャラクターがカモメから人間に変わる(ような気がする)。その放浪者が彷徨い、また再生する。そこで「Sunset Sunrise」という曲が繰り返される(14と15)。これは日没から夜明け、つまり「夜」であり、夢(=仮死)の世界を表している、つまり最初に戻るともとれるし、あるいはそうした現実世界の反復、生身の人間の内部で今までのことは起きていた、人間の中の小宇宙の話であった、ともとれる。15曲目には一つの壮大なドラマが終わったカタルシスを感じる。

素晴らしいドラマだし、徹底して世界観を描き切った見事な作品だが、わかりづらさはある。アウトサイダーアート、アンダーグラウンドなアートであり、普遍性は少ない。昨日のコンヴァージとチェルシーウルフの作品はそうした「ヘヴィさ、ヘヴィな感情、深淵」を描きながらも普遍性、大衆性を兼ね備えていたが、こちらは難解さが強いので☆減点。ただ、こちらの方が好き、という人はもちろんいるだろう。こちらの方がより強烈なので。単純に「僕の理解が及ばない」だけ。「このサウンドたまらん!」と感動しっぱなしの人もいる、だろう。

16,17はボーナストラック的な位置づけだと思われる。単曲として独立している感覚がある。17曲目は10分ほどある大曲だが、このアルバム全体のダイジェストのような展開をするので、もし1曲だけ聴いてみたい、としたらこの曲を聴いてみるといいだろう。

Side A

1.Lavender Haze ★★★★

変拍子、リフ。最初からプログ感満載、Djent、いや、Thall(彼らが自分自身の音楽を定義するために作った新ジャンルを指す言葉)というべきか。一定のテンポ、バンド的なグルーヴはあるが先が読めない。多層の反復、違うものが折り重なっている感覚。突然切り替わる世界。イントロ。

2.När De Du Älskar Kommer Tillbaka Från De Döda ★★★★☆

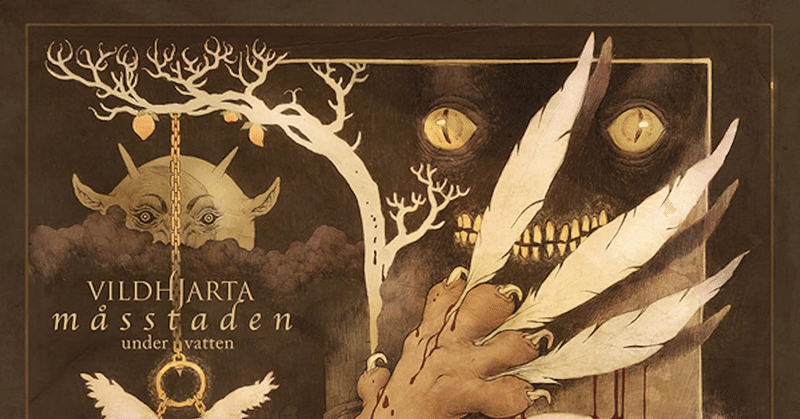

前曲から繋がっている。映像的な音楽、ともいえる。シーンが一瞬で切り替わるし、その映像の中には様々な物体が動き、画面を構成していく。ポストメタルにも近い、ただ、リフや楽器隊の演奏がもっと個別に独立しており、それぞれのテクニカルさ、技巧性も感じる点はプログ経由。フリージャズのような互いの間合いで変容していくというよりは計算された構図、かっちりした設計図を基に意図的に音が置かれている=しっかり作曲・編曲されて意図通りに再現されている。複雑で異形な建築物を建築していくような感覚。「お城を築くようなソロ」と様式美のネオクラシカルなギタリストが言われることがあるが、同様に「異形の建築物(3Dプリンターでないと建築できないような)を築くような音楽」とでも言える。激烈性を増したTool、あるいはメシュガーというべきか。ジャケットの世界観からしてもそうだが、カルトヒーロー足るアンダーグラウンドでアウトサイダーアートの薫りを色濃く纏っている。タイトルは「あなたが愛する人たちが死者から戻ってくるとき」という意味らしい。

3.Kaos2 ★★★★☆

またシーンが切り替わる。曲が変わる、というよりは「雰囲気が変わる」とでも言うような。曲としてどこまでが区切りで、どのような構成になっているのか一聴しただけでは良く分からない。ただひたすら音の圧力、感覚として摩訶不思議な世界が展開されていく感覚。ややチャント(宗教合唱)的なハーモニーが入ってくる。基本的にボーカルはグロウルスタイルだが、楽器の一部として溶け込んでいる感じもする。音の塊が次々と浮かんでは投げつけられ、また浮かび上がり、飛翔していく。この曲は音の圧力が高まっていくというよりはやや隙間がある、浮遊するような感覚がある。隙間が大きい中で大きな硬質の塊のようなギターリフが飛んでいる。タイトルの通り「カオス」な感じ、ただ、原初のカオス、すべてが詰まったものというよりはある程度分離した、何かが生みだした後のような。原初に戻っていくように音数が消えていきフェードアウト。

4.Toxin ★★★★

少し曲の区切りがはっきりとあった。「違うシーンに切り替わった」ことが分かるフェードアウトと、やや静謐なオープニング。そこから激烈な音の塊が飛び出してくる。チャント的なボーカルハーモニー。かっちりとしたアンサンブルはあるもののユニゾンして音像全体が変化していく。一つの統制された群体のような。一つ一つは個別に動いているが、「前の魚についていく」ことで一つの大きな魚に見える魚群のような。それぞれが個別の動きをしながらも全体としてみると一つの形に整っている。考えてみればあらゆる物質は内部で原子や分子がそれぞれ活動しているわけだから世の中というのは拡大し、精緻に見ていけばそういうものなのかも。それをカリカチュアした、ある部分だけ極端に拡大して見せたような音像。

Side B

5.Brännmärkt ★★★★☆

めまぐるしく進んでいく。やや幽玄で探索するようなイントロ、から激情のたたきつけるようなパートへ。ただ、ギターの音は静謐さ、クールさを保っている。ボーカルが激情をぶつける。ここからLPだとB面。A面とB面はそこまで世界観は分かれない。CDでも二枚組なのかな。おそらくB面からC面に変わるときに変化があるのだろう。この曲はいくつかの大きなパートが互いに距離を取りながら浮遊している、ドラムのビートとギターリフ、ベースそれぞれ別の空間に浮かんでいて、間の空間をギターのアルペジオが埋めている。通底する空間をアルペジオが作っていてその中でさまざまな物体が浮かんでいる。大きな空洞、空間の中でぶつかり合うような音像。緊迫感がある。歌詞はスウェーデン語なのかな。タイトルはスウェーデン語。意味は「ブランド」らしい。刻印? 途中、曲が終わったかと思ったら続いている。一度音が引き、ミニマルな反復パートへ。ただ、反復のリズムはどこも予定調和を許さないというか、予期できない、拍が切り替わり先が読めない。曲前半の緊迫感を冷ますようなややクールなパートが後半1分強続く。

6.Den Helige Anden (Under Vatten) ★★★★☆

後半のパートから続いて次の曲に。これ「曲の区切り」そのものも感覚からずらしてくるためにこういう感じにしたのだろうか。前の曲の前半と後半部分の方が「区切り」感は強い。やや抒情的というか「予想しやすい」イントロからまた予期できない、雷鳴のような「いつ鳴り響くか分からない」轟音リフへ。そうか、雷鳴や自然界のリズムのようなものなのかもしれない。一定のエネルギーが高まってそれが放出される。そのサイクルは法則性があるのだろうけれど、いくつもの現象、サイクルが同時に起こっているから全体として予測ができないし、それぞれのサイクルが伸縮している。「全く予想できない」わけではなく、なんとなく「こういう展開をしそうだな」というところには落ち着く、一定の範囲で動いてはいるのだが細部、きちんと把握しようとすると動きが激しくて予測不能になる。タイトルは「聖霊(水中の)」という意味。確かに水中にもぐっていくような感覚がある。水中とは無意識のメタファーか。下部、地上より「下」であり、死後の世界、あるいは生まれる前の世界、意識下の世界(=魂の世界)を現すことが多い。

7.Passage Noir ★★★★☆

これはフランス語か。パッセージ・ノワールで「黒い通路」らしい。潜っていく、どこかへ向かっていく。通路と言われると確かにその通りの音像かもしれない。印象として現代抽象画のような、さまざまな要素が一定の意図をもって並べられているがわかりやすい風景画や人物画ではない。とはいえ、完全な抽象画というほど素描でもなく、一つ一つは精緻に書き込まれている。まさにアルバムジャケットのような世界観。だからタイトルが重要になる。「何を表しているのか」がタイトルに集約される。全体として死と再生の物語なのだろうか。あるいは輪廻転生、生死の間というか。

8.Måsstadens Nationalsång (Under Vatten) ★★★★☆

タイトルは「カモメの国歌(水中)」らしい。水の中、潜っている。内省的、自己との対話、まだ(地上に)生まれ出ないもの。カモメということは海鳥であり、飛翔する。確かに、やや飛行する感覚もある。かもめのジョナサンの飛行訓練のような、何度も繰り返される反復。静謐な、水中というか神秘的な音像がベースにあり、そこに激烈なパートが差し込まれる。海鳥の鳴き声のようにも聞こえるギターリフが入ってくる。それがまた水中に飲み込まれ、よりゆったりした、水中を漂う巨岩のようになり戻ってくる。海底の岩盤を掘り下げるような、あるいは水中から地上へと飛び出すかのような、「境界を打ち破ろうとする」かのように細かく激しいリフがところどころに出てくる。「国歌」とあるが歌はなくインスト。

9.Heartsmear ★★★★☆

前の曲から繋がっている。ほぼ一つの曲。こちらがボーカルパート、というか。最初からボーカルが入ってくる。前曲でじわじわと作り上げた空間、世界観の中から暴れるパート、エネルギーが高まった部分からスタート。こちらのほうが「国歌」感はある。タイトルは「ハーツミア」なのだがどういう意味なのだろう。そういう地名のイギリスの自治区があるが、、、(英国で2番目にユダヤ人が多い地区、らしい)、たぶんそことは無関係だろう。ここでLP1枚目終了。8-9曲目は最初のクライマックス感がある。

Side C

10.Vagabond ★★★★☆

静謐なイントロ、やや不穏な、リバーブが深い電子音。少しテンポが落ちてくる。そこから急激なテンポチェンジ、怒号とDjent的なリフ。突然絵具をぶちまけたような、怪物が現れて暴れまわるような音像。タイトルは「ヴァガボンド」だから英語だな。放浪者という意味。コーラスでやや勇壮なメロディというか、力強いメロディが出てくる。メロディアスなフックがある、と言ってもいいだろう。勝利の雄たけびのような、力強く長尺のフレーズ、リフレイン。途中、曲が終わったかと思ったらまだ続いている、曲の中で表情が変わる。最初のシーンに戻るような、電子音のリフレインだけが残り、バンドサウンドが消えていく、静謐な空間。「曲の区切り」もリスナーの感覚とずれている。あくまで「放浪者」のパート、ということなのだろうな。曲ごとに描いているテーマが違うのであって、一つの曲の中でシーンが変わることもあれば、いくつかの曲にシーンがまたがることもあるのだろう。ヘヴィでスロウなリフが入ってくる。何か巨大な爪痕のような、牙のようなえぐってくるディストーションサウンド。ギターのディストーションサウンドもかなり深化、進化したものだ。音程のあるノイズ、といった感じを受けるが、ザラザラした質感がそれぞれ違う。

11.Mitt Trötta Hjarta ★★★★☆

シーンがまた変わる。タイトルは「私の疲れたヒャルタ」らしい。Hjartaは人名なのだろうか。「hjärta」だと「心臓」という意味らしいので、おそらくこちらだろう。「私の疲れた心臓(あるいは心)」というタイトル。言われてみると疲労感を感じる。疲れた体を引きずるような。前の曲から世界観は繋がっていて、主人公(放浪者?)が描かれているように感じるが、勇壮さより疲労感、体を引きずりながらそれでも意思の力で前に進む感覚がある。

12.Detta Drömmars Sköte En Slöja Till Ormars Näste ★★★★☆

タイトルは「この夢の子宮は蛇の巣のためのヴェール」という意味らしい。何か新しいものを産むための空間、胎動ということだろうか。確かに、生命の坩堝というか、胎動する感じがある。エネルギーが渦巻いている場所、それらが絡み合っている。LP2枚目になってから出てくるメロディアスなボーカルパート、轟音の中に一部着地するような、「ボーカルメロディ」と呼べるものがところどころに差しはさまれる。前衛的な絵画の連作に、象徴的なモチーフ、登場人物がいるようなイメージか。

13.Phantom Assassin ★★★★☆

ヘヴィで遠くから迫ってくるようなリフ、と思ったら突然遠ざかる(ようなミックス)があり、また近づいてくる。タイトルは英語だな、ファントムアサシン「暗殺者の亡霊」か。音もなく近づいてくる、まさにファントムのような音像。リフに暴虐性が出てくる、鉄をぶつけるような、牙を研ぐような金切り音がリフに混じり、短いスパンで反復する。どこか幽玄さを保ったアンビエンスをバックに切り刻むように鉄の刃が煌めく。

Side D

14.Sunset Sunrise ★★★★☆

LPだといよいよ最終面。曲の始まりには「区切り」感があった。一つの組曲が終わり、次のシーンに移り変わるような。タイトルは「日没、夜明け」。夜が来てまた朝がくるわけだ。冒頭が日没だとしたら曲の途中は夜だろうか。一時の暴虐性があるパートを経て、ミドルテンポでやや落ち着いたバッキングに変わるが、また暴虐なギターとボーカルが入ってくる。さまざまな表情が多層に折り重なるが、どこか抒情性があるトラック。一定のテンポ感も保たれている。空間を飛び回る感じではなく、地面がしっかりある、土台がある感覚。途中からまた飛翔が始まる。次の曲のタイトルは「日没、夜明け、日没、夜明け」であることを考えると、これは1日、その繰り返しを意味しているのだろうか。あるいは夜、夢の物語だろうか。無意識下、眠りという名の仮死。潜っていく先の世界。これは夢(または死)の世界、現実ではない、けれど存在する世界を描いたアルバムなのかもしれない。

15.Sunset Sunrise Sunset Sunrise ★★★★★

そのまま曲が続いていく、繰り返される。ややリフのヘヴィさが増し、ボーカルメロディらしいものが出てくる。蠢くような、地面から伸びてくる手のような。だんだんとメロディが形を表してくる、きちんと「歌メロ」がある。唐突に何かが起き上がるような音、目覚めだろうか。盛り上がっていた音像から朝の目覚めのような、小鳥のさえずりだけが残される。さわやかな朝の光、夢が追いかけてくる。最初はクリーントーンのボーカルで、すぐまた暴虐なボーカルとギターサウンドが戻ってくる。夢に追いつかれたのだろうか。あるいはどちらの世界でも連続する苦悶というか、業のようなものを表しているのだろうか。繰り返し、繰り返し、だけれど目覚めるたびに再生していく。のたうつようなリフがフェードアウトしていく。

16.Penny Royal Poison ★★★★☆

やや軽快なビート、これはボートラ的な感じなのだろうか。ライブで言えば本編が終わってアンコール、みたいな。ちょっとロックンロール調のデスメタル、みたいなノリで始まる。ただ、このバンドらしくすぐまた世界観が変わり、浮遊するシタールのような、ヒンドゥーな世界観に変わる。「小銭、王族、毒」。”わずかだが強烈な毒”ということだろうか。単曲として独立した感覚がある。

17.Paaradiso ★★★★☆

パラディソ、「パラダイス」のイタリア語らしい。「楽園」の意味。となると物語は続いていたのか、あるいはこれもボーナストラックなのか。15までで本編が終わり、16と17がボーナストラック的な位置づけだとすると、本編には「楽園などない」という意味にも取れるがそれは穿ちすぎか。途中から激走するパートに。やはりボートラ的というか、リードトラック的な「1曲の中の完結性」が高い。何気に10分超の大曲。曲の中でさまざまなシーンが切り替わっていく。アルバムという一つの大きな物語から離れて、1曲の中で自由に音を遊んでいる感じ。その分、一つ一つのパートの切り替わりにはやや性急な感じもあり目まぐるしい。アルバムの最後、ライブの最後と考えるともう暴れまわるパート、最後の燃焼パートですね。それにふさわしく、アルバムを通して出てきた緩急だとか静謐なパートを差しはさんでそこから暴虐なパートに急に移行して見せる技だとか、基本グロウルだけれどところどころに勇壮なメロディラインが入り、チャント的な合唱コーラスがハーモニーで壮大さを出すところとか、突然曲が止まってまた走り出す感じとか、さまざまな技がこれでもかと叩き込まれてくる。必殺技の大盤振る舞い的な曲。7分ぐらいで曲が一度終わり、静謐な、アンビエントのようなトラックがフェードインしてきてはまたフェードアウト、そしてどこかクリアな感じもあるヘヴィなギターが入ってくる。Devin Townsend的な、しなりのあるディストーションサウンド。アンビエントメタル的というか。終わりかと思ったらグロウルが戻ってきた。大団円のようなシーンで、ボーカルが力強く歌い上げる。このアルバムのダイジェストみたいな曲でもあるな。それで「楽園」か。謎かけのような読み解く面白さがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?