川遊びでのリスク①~川の流れが生み出す危険を理解する~

今回は川遊びでのあまり知られていない危険と、気をつけて欲しいポイントについて、ご紹介したいと思います。

川と海、共通点と相違点

川と海はどちらも水があるフィールドです。そのどちらにも共通しているリスクは、水中は息ができないということと、水中は体温が奪われるということです。

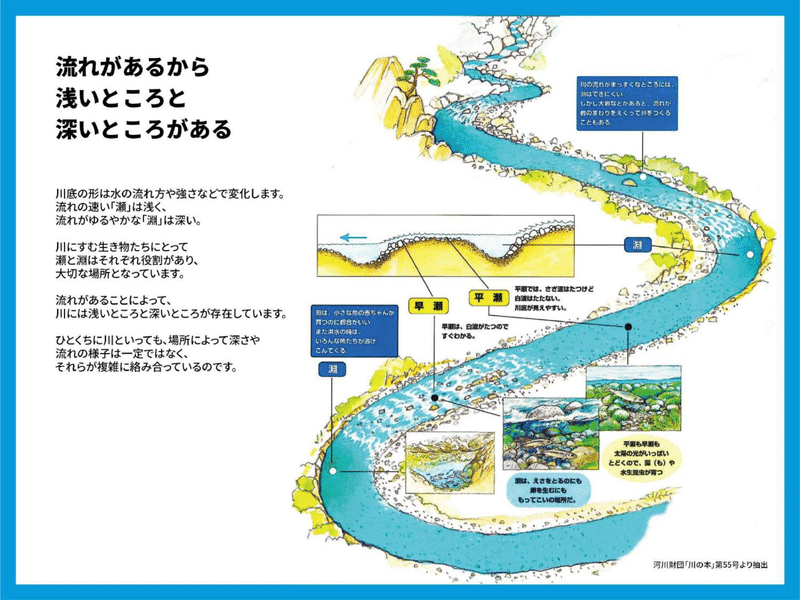

どちらも水で、リスクも共通している。海遊びと川遊び、どちらも気を付けることは大して変わらないのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、川と海には大きな違いがあるのです。それは、「川は、常に一定方向に水が流れている」ということです。

水は高い所から低い所へ流れます。川は山から始まり、海に出るまで流れ続けます。

そして、川はウォータースライダーのように素直に流れている訳ではなく、川底の地形や岩、そして人工物などの障害物が水の流れを複雑にしています。

水中では、水面から人間が目視してもわからないような複雑な流れになっている。これが、見落とされがちな川の危険なのです。

「常に一定方向に水が流れている」ことと、「水の流れを複雑にする障害物」が、海とは違う川の危険を高めている原因だと考えてください。

そもそも人の身体は浮くのか?

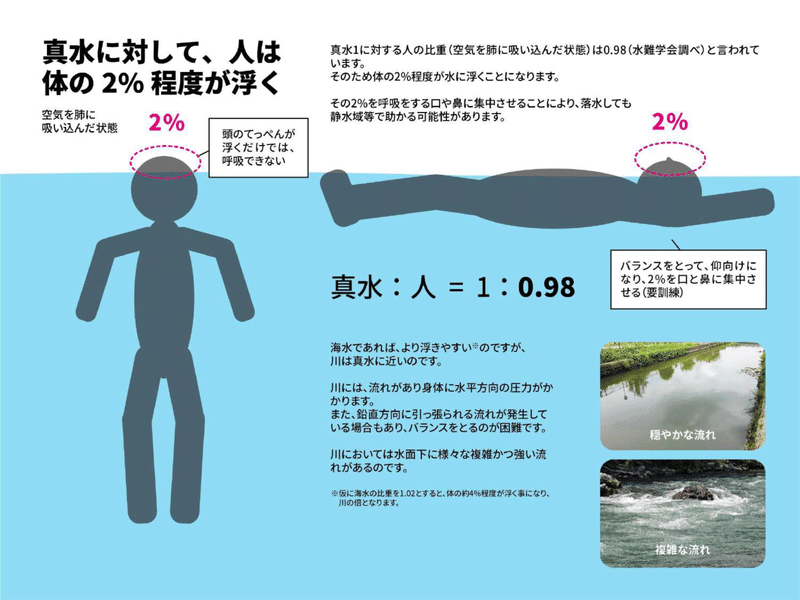

人の身体は、真水で2%しか浮かないと言われています。

2%とはどういうことかというと、まず、頭の重さは大体人の体重の10%程度を占める。水中で体を垂直に保つと、頭のてっぺんしか空中にでません。これは当然ながら口が出ていないので、バタ足や手で水をかいて、自分で水中から顔を出さないと息ができないということです。

流れがない水で、2%しか浮かないのであれば、川の流れの中で人は浮くのか?答えは、NO。

僕の体感をお伝えすると、流れる水の中で人間の身体は、めちゃくちゃ沈みます。僕らが想像しているよりも、全然浮いてこれないと思ってよいです。何もしなければ、2度と浮いてきません。

そんな流水で息をするために、ライフジャケットを着けます。

人の頭部の重さが体重の約10%なら、体重70㎏の人なら頭部は約7㎏。大人用のライフジャケットの浮力は大体7~10㎏の設計とされています。ライフジャケットを着用していれば、川に流されても、とりあえず息をすることができる。

ライフジャケットは川遊びの必須装備だと思ってください。

以下は、ライフジャケットを装着しているという前提で、話を進めます。

【川の危険予知①】上流部の雨

ここからは、川遊びする時に注意しておいてほしいポイントについて書いていきます。

まず、アウトドア全般でもそうですが、川遊びでも一番最初に気にしてほしいのは、天気。

”そりゃ雨が降っていたら川遊びに行かないし、天気見るのは当たり前でしょ”と思われるかもしれませんが、確認するのは川遊びする場所の天気でなく、上流域の天気です。

川遊びする河川はどこから流れてきているか、考えたことありますでしょうか?今いるポイントは晴れていても、川の上流部で雨が降っていると、当然、自分達がいる下流域も、水が増えます。

上流部の天気が悪い時は川に入らないようにしたいですが、遊んでいる途中で上流部がいつの間にか強い雨が降っていたということもあり得ますので、入水時の水位を岩などを目印にして確認しておくこと。水が濁り始めていることに気付いたらすぐに上がることが大事です。

【川の危険予知②】フットエントラップメント

続いては川の中で特に注意してほしいポイントです。

これは、腰より低い水位の浅瀬で起こりやすい事故ですが、皆さんは動水圧というものをご存じでしょうか。文字通り、動く水が作り出す水圧のことです。

例えば、浅瀬を渡ろうとして流れる川に入ると、想像以上に強い水圧で、踏ん張っていないと足をすくわれそうになることってありますよね?それが、動水圧が足にかかっている状態です。

腰下くらいの深さの流れがある川で、足が川底の重い石など障害物に引っかかったとします。動水圧は流速の約二乗倍なので、流速10㎞なら100㎏動水圧が腰から下にかかります。引っかかっている足はその場に固定されているので動きませんが、足より上は100㎏の動水圧で下流に流されそうになる。

想像できるかと思いますが、上半身にも水圧がどんどんかかりはじめ、すごいパワーで身体全体を水の中に引きすり込もうとします。

これがフットエントラップメントです。

こうなったら自力での脱出は困難。相当な筋力と体力がないと、自分の足を岩から外すことすら不可能です。

フットエントラップメントを回避するためには、流された時は無理に立とうとせず、次に説明する「ホワイトウォーターフローティングポジション」の体勢を取って下さい。

ホワイトウォーターフローティングポジション

ホワイトウォーターフローティングポジション(以下WWFP)とは、ライフジャケットをつけた状態で、川を流される基本姿勢のことです。

①足を下流に向け、水面まで上げる。それにより、水中の岩など障害物を回避できる。

②顔は水面に上げ、下流の状態が確認できるようにしておく。

③下流に岩が迫った時は、両腕で流れたい方向へ舵を取り、回避する。

④やむなく下流の岩などに当たる際には、足で岩をキックして貼り付かないようにする。

通称「ラッコのポーズ」と言います。足がつく場所だったとしても、流れがある場所では、無理に立とうとしてはいけません。

人工物の危なさについて

橋脚、テトラポッド、堰堤など、川にはさまざまな人工物がありますが、当然ですが、これらは川で遊ぶ人のために作られたものではありません。川の増水などから人の生活を守るためのものがほとんどです。

むしろ、川で遊ぶ人にとって、人工物は危険でしかない。川では、このような人工物には近づいてはいけません。以下で具体的に説明します。

【川の危険予知③】人工物|橋脚

まず橋脚。川の流れのど真ん中にある橋脚をイメージしてください。

ここで考えられる危険は、

①橋脚に人が張り付いて身動きが取れなくなる

②橋脚によって複雑な流れが作られ、人がそこに捕捉される

です。

もし、流されている状況で、橋脚が近づいてきたら、前述の「ホワイトウォーターフローティングポジション」の体勢を取りながら、手で水をかいて事前によける。

もし、ぶつかりそうになったら、水面まで上げている足で、思いっきり橋脚をキックして貼り付かないようにし、障害物がない場所までそのままの体勢で移動し、安全を確認してからクロールのような泳法に切り替えて、岸まで泳いでください。

【川の危険予知④】人工物|テトラポッド

次に、テトラポッド。海でよく見かけますが、川では蛇行している川の岸によく設置してあります。消波ブロックとも言います。

テトラポットの目的は、川の強い流れが岸に直接当たることを防ぐこと。凹凸があるブロックを複数置いておくことで、水流の勢いを分散するという役割があります。

では、川の強い流れが当たり続けているこのテトラポットに人が入ったらどうなるでしょうか。

川の流れの中にザルが置いてあるところをイメージしてみてください。ザルは水を通しますが、編み目にごみや葉っぱは引っかかりますよね。それと同じで、テトラとテトラの隙間は、水は通るけど人の身体は通らないような隙間が無数にあります。隙間に人は動水圧により押し付けられ、上下左右身動きが取れなくなる。

水位が下がらない限り、自力で脱出することは不可能です。

テトラポッド付近では、絶対に水に入ってはいけません。

【川の危険予知⑤】人工物|堰堤

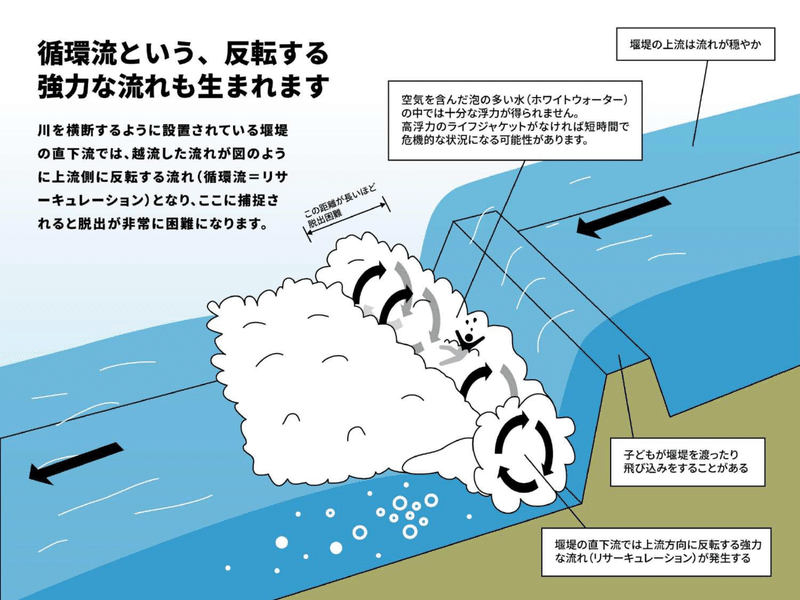

最後に、堰堤(えんてい)です。堰(せき)とも言います。

堰堤は、川の流れを緩やかにして、川底や川幅が水流により削られることを抑止したり、土砂災害を防ぐことを主な目的に作られています。

堰堤があるところは、その構造上、堰堤の上流と下流で落差ができています。水は、落差があると反転する強い流れが発生します。

これを「循環流」といいますが、カヤック用語では「ホール」といい、人やカヤックがこのホールに捕捉され出れなくなる恐ろしい現象です。

ちなみにこれは堰堤でなくとも、岩などで水流に落差ができている場所でも、同じです。

滝の下や、渓谷などで水が岩を乗り越えて流れている場所でも、堰堤と同じ現象(ホール)が発生しますので、捕捉されたら出れません。要注意です。

これにより、川遊びする一般の方だけでなく、川の危険を知っているカヤッカーでも、多くの事故が起きています。

堰堤は捕捉されたら自力では脱出不可と思ってください。なので、堰堤付近では川に入らないのが鉄則です。

カヤッカーでも、川下りの最中に堰堤があると、必ず川を上がりカヤックを担いで陸地を歩き堰堤をかわしてから、再度川下りを始める(”ポーテージする”といいます)のが、必ず守るべきルールとなっています。

このような危険を回避する為に、人工物があるところでは川遊びしないことはマストです。特に、堰堤とテトラ付近では絶対に遊んではいけません。入ったら即、命にかかわります。

川で楽しく遊ぶ為に

今回紹介したことをまとめると、

①ライフジャケットを必ず装着

②天気を確認(上流部も含めて)

③ホワイトウォーターフローティングポジションを練習する

④堰堤やテトラポットの近くでは絶対に遊ばない

です。

今回の内容は、川で遊ぶための基本のキのようなものです。これで全ての事故やケガが防げる訳ではありませんが、まずは、これらを守ることで事故を未然に防げる可能性が高まります。

これからの皆様の川遊びシーズンのご参考になれば幸いです。今回書ききれなかった部分は、次回以降に書かせて頂きます。

(表紙写真:Yuya Nojiri、文中の写真:全て河川財団「No More 水難事故2020」より引用)

より詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。わかりやすく、とてもよくまとまっています。河川財団「No More 水難事故2020」

この記事の続きはこちらです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?