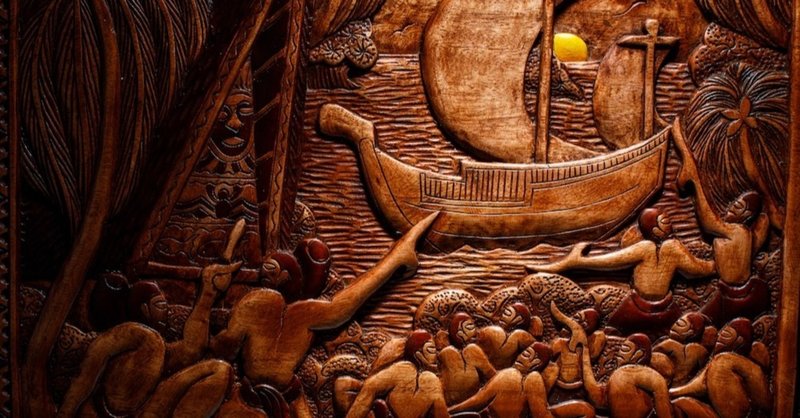

ペラホ物語(現代語訳)

記録に残っている中では初めてパラオにたどり着いた日本人の証言記録です。今から200年前の庄吉さんのお話です。

国立国会図書館のデジタルアーカイブからの現代語訳です。原文を読まれたい方はこちらです。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/992054?tocOpened=1

注意:完全な素人訳なので細部に間違いがある可能性はありますし、その当時の言葉の言い回しなどにはほとんど注意を払っていませんが、なるべく丁寧に意訳しました。大まかにはあってると思います。

ペラホ物語

時は1826年9月3日 、奥州南部群大辻浦(現在の岩手県あたり)というところ出身の庄吉と言う男34歳は、それより6年前の冬、南の海へと吹き流され、ペラホ(パラオ)なる国へたどり着き、その後、清(中国)を経て長崎へと送られ、晴れて長崎より岩手に帰る途中、豊前小倉(現在の福岡県東部)をすぎる時、旅館「大坂屋良助宅」で西田直養という小倉藩の国学者に出会った。

西田は庄吉の話に興味を抱き、あれこれと質問を投げかけた。以下がその内容の現代語訳。

****************

⁃ 西田:なぜそなたは「ペラホ」なる国に、6年もの間いたのであるか。

⁃ 庄吉:私が数えで28の時、神社丸が風に流されペラホに着き、その後シャム(タイ)に行き、それから清に行って戻ってきたので、ペラホには4年しかいませんでしたが。

⁃ 西田:神社丸はそなたの村の舟か。

⁃ 庄吉:はい。800石積みの船で仲間11人といつも乗っていました。

⁃ 西田:その舟はいつも何をしていたのか。

⁃ 庄吉:魚や大豆を江戸に運んでいたんです。

⁃ 西田:いつ流されたかは覚えているのか。

⁃ 庄吉:1820年の11月26日に港を出発して、10日後、もう少しで江戸につこうかという12月6日に、強い西風に吹き流されたと思われます。

⁃ 西田:そのままどこにも着かず、ペラホというところまで流されたのか。

⁃ 庄吉:その通りです。辰巳(東南)の方に流され舵も折れ、櫂もなし。もはや破船の様子であったので、帆柱を切って折り、荷物と共に放り投げ、そうして昼夜働き通し、その間に水も切れてしまい、生米を噛んで苦しんでいる頃、年が明けて20日の夕方、つまり40日ほど流されていたわけですが、辰巳(東南)の方に一つの島を見出し、風に吹き寄せられ、まさに島に着こうとする時に、岩に座礁してしまい、舟は二つに裂け、かろうじて島に泳ぎ着いたのですが、2人は溺れ死んでしまいました。生き残った10人はなんとか陸に這い上がり、山の中を夜通し歩いて行き、夜明けになろうとしていた頃、人家の5、6件あるところにたどり着きました。

⁃ 西田:それでどうされた?

⁃ 庄吉:男が二、三人出てきたのです。色は黒く、背丈は高く、目は大きく、髪は乱れ、裸の者達です。彼らは私達の姿を見て驚いて逃げ出そうとしたので、慌てて引き止め、私らは皆空腹だったので、物を食う真似をして、腹を叩いて見せたところ、彼らは家に戻って大きな里芋を人数分持ってきて、分けてくれました。私らはその芋を食べ、飢えをしのぐことができました。

⁃ 西田:彼らはどういう身分のもの達か?

⁃ 庄吉:詳しくはわかりませんが、その後彼らは私らを100軒ほどの人家があるところに連れて行きまして、多分その村の頭分と思われる者に会わせましたので、それほど身分が高い訳ではないと思われます。

⁃ 西田:頭分はそなた達に何をさした?

⁃ 庄吉:言葉も通じませんし、特に何もされませんでした。ただ、滞留することを許され、それからずっと4年の間、朝起きても手や顔を洗うこともなく、腹が減れば芋を食い、昼は用もなくただあちこちへと歩いて日を暮らし、夜になれば寝るだけで、これということもなく月日を送るうち、2人は死んでしまい残りは8人となりました。ある日、シャム国(タイ)から10年に1度ほどやってくる商船がたまたまやってきました。そこで俺らは船長に手真似物真似でなんとかその船に乗せてくれるように頼み込み、無事これが受け入れられ、西に向かうことができたのです。琉球の外を回ってシャム国に到着しました。この国はあの島とは違ってとても美しいところで、飲食も殊の外素晴らしい。そこに4、5ヶ月滞在し、それから大船に乗せられ、東の方に幾日も進んでいくと台湾がはるかに見ながら、オホモン(マカオ)というところに着き、そこからさらに10日かけてサホ(中国浙江省)に着きました。数日そこに滞留し、芝居などを見物し、思いの外ご馳走などにあずかったのち、2組に4人ずつ別れて船に乗り、少し沖に出たところまた嵐に巻き込まれました。辰巳(東南)の方に流され、薩摩沖を過ぎて、遠州浜松(現在の静岡県浜松市)に漂着しました。もう一艘の舟はどこに行ったかはわかりません。浜松の役人によって長崎に送られることとなったのですが、平戸(長崎)の沖にて、またしても嵐に遭い、なかなかたどり着けずだいぶ日を無駄にしました。しかしようやく到着することができました。つまり辰の年に出航して嵐に遭い、次の巳年に彼の島(ペラホ)に着き、申の年にシャム国に渡り、酉の年にサホへ、戌の年に長崎に帰って、こうして家を出てから7年ののち、無事帰国。それにもう一艘の舟も嵐に遭いながらも無事に帰国できたそうでとても良かったです。

⁃ 西田:ペラホでの寒暖などの気候はどうだったのか。

⁃ 庄吉:それは暖かい国で、常に3月4月のような感じです。非常に暑い日も二十日くらいあります。

⁃ 西田:北斗七星は見たか?

⁃ 庄吉:4年の間心がけましたが、遂に見ませんでした。(この時庄吉が言うには世界という物は丸いもののようだ)※パラオで北斗七星は見えるので、庄吉がなぜ見ることができなかったのかは不明。

⁃ 西田:日や月の運行についてはいかがか?

⁃ 庄吉:真上に見えてとても近く見えます。

⁃ 西田:風、雲、雨、露、霜、雪、霧、霞、雷、虹などはどうか?

⁃ 庄吉:風は大風なく、そよそよ風です。吹けば、いつも西風ばかりです。雲は横に棚引かず、縦に湧き出るかのようです。色赤く、雨は夕立みたいなものが時々降りますが、まず雨がない国です。露はあります。霜雪霧は全くありません。雷はありますが、落ちることはありません。大きな雷はありません。稲妻はあります。虹はありません。流れ星は常にたくさんあります。

⁃ 西田:土地は砂混じりか、真土(農耕に適する土)か、石などはいかがか?

⁃ 庄吉:土は黒赤っぽく、砂っぽくはありません。石は日本と同じようなものです。

⁃ 西田:山川、島々、田畑、池や橋、港道などはいかがか?

⁃ 庄吉:山は全てなだらかな山で、切り立った山などはありません。草木繁茂して麗しく、黒み渡っています。川は小川はありますが大きな川はありません。島はとても多く、五六里の間小島がたくさんあります。田んぼはありません。畑は平地一面にあります。全て里芋(タロイモ)を植えています。池はありません。橋は丸太でできています。港は石を積み上げており、波除けのようなものがあります。道は作ったような道はなく、自然と踏み開けたような道ばかりです。

⁃ 西田:その国の広さはどれくらいか?

⁃ 庄吉:4年間その国にいましたが格別遠くへ行ってはいませんので詳しくはわかりませんが、船に乗って見渡すと左だけが少し島があるほどなのでそれほど大きくないように思います。日本だと外洋に出て見渡したくらいの大きさです。

⁃ 西田:潮の干満はいかがか?

⁃ 庄吉:干潮は甚だしく、引く時は12里も干潟となります。やはり月の出入りによって干満は左右されます。

⁃ 西田:草木竹の類はどうか?

⁃ 庄吉:草は青々として多し、木は日本に見られぬ木が多くあります。花も実も麗しく、実の味は殊にうまし、紅葉や落ち葉はありません。常緑樹のみです。枝を垂らして直接根を下ろし、また上に上がって葉を生じ、次第次第に上下する木あり。この木は多く水辺に生えています。また、日本のしゆろ(ヤシ科の植物)の如く、股のない木があります。その実は器にすることができます。また油も取ることができ、人々は大変重宝しています。竹は一つの根っこからススキのように多く生じ、一本立ちのものではありません。節の間は長くて、大竹もあり、とても性質の良いものです。

⁃ 西田:鳥獣、魚、虫などはいかがか?

⁃ 庄吉:鳥は全て尾が長く、日本の大きさでとても美しく、日本にいるような鳥はいません。鶏は昔からはいなかったようですが、近来、シャム(タイ)より持ち込まれたものと思われます。獣は元から一匹もいませんでしたが、近来、シャム(タイ)より牛と犬が連れてこられています。しかしながらこの牛を使うということはなく、ただ無用に草を食い遊ぶばかりです。特別に多くもありません。ただ一つの獣は昔よりいるのですが、これはまず見ることがありません(何の獣かは触れられず、ワニだろうか?)。魚は川にも海にも大変多く、全て日本と異なり、美味です。虫はハエはいますが、シラミやノミや蚊はほとんどいません。貝と亀はあり。サメの肉は食べます。すごく美味です。魚を取るためには3mくらいの竹に木の枝を挟み込み、蔓で巻いて投げつけてとります。また木の皮を編んで、すくってもとります。鳥は一向に取って食べません。

⁃ 西田:男女の姿はいかがか?

⁃ 庄吉:男は髪を後ろの方に一つにして曲げ込んでいます。ヒゲは長く、男女ともに鼻の境を開けて香草を通し、耳にも穴を開けて草を通しています。男は手首より腰より下部まで刺青が入っています。身分が高い人ほど刺青が多いです。女は面に赤い土を塗り、前陰の上に木の皮を編んだ物で覆っています。また、隠毛を抜き、その後には△の形に入れ墨を施しています。男は陰茎の皮を切り(割礼)、亀頭に刺青をしています。男は色が黒く丈高く、目が大きい方が良いとされています。皆爪は長く髪の毛は赤黒く、ヒゲは長く白髪の人は見ず、手足の裏の皮厚く、険しいところも気にせず歩行します。

⁃ 西田:男女の性行や婚礼葬祭などのことはあるか?出産などはどうか?

⁃ 庄吉:(訳が難しいのと放送禁止用語なのか〇〇が入っているのでなるべく原文ママ)〇〇昼夜を避けず、夫婦と決まりたるものは昼も行はんともままなり、其餘は夜のみなり。〇〇親子兄弟を遠慮す。叔父叔母甥姪などとは取り行います。〇〇の後、◯やうのものなければ、手にて◯ひ夫をば何にても擦り付けるなり、上に〇〇て〇〇ことなし、全て〇〇〇〇行うなり。婚礼のようなものもあります。皮芋を椰子の実の殻に盛って、ヤシ油を水に混ぜて飲む。油は地を掘ってそのうちに蓄えておく。減ることは有りません。それを飲むにはべっ甲のサジのようなもので汲んで飲みます。また、芋をおろして食べることもあり、その際にはサメを使ってすりおろします。このように大勢集まって芋と油にて喜びの宴を行います。夫婦となること以外にこれといって宴のようなものはありません。この時ばかりはいかにも式のように見えます。葬礼のようなものはありません。人が死ぬと木の皮を編んだものに包み、男はうつ伏せに、女は仰向けにか横にして葬ります。その上に平たい石をおき、芋と油を手向け、悲しんで帰ります。翌日より哀愁の気色なし。忌日法事らしきことはなし。出産は10ヶ月の妊娠ののちに生みます。難産はありません。汚れ物などは木の葉にてぬぐい、子供は川に連れて行き水で洗います。

⁃ 西田:君臣貴賤の差別はあるか。姦夫(不倫)のようなものはあるか。

⁃ 庄吉:これといって差別はありません。しかし、頭分のような人はいます。ただこれといって他の人と異なることはありません。仕事のようなものは一向にありません。昼は起きてぶらぶら歩き、夜は寝、腹が減っては食い、時々性交をし、不倫はありません。

⁃ 西田:家はいかがな様か?

⁃ 庄吉:柱は掘っ立てで、壁はなく、丸木を四方に並べておいています。床は大きな丈を二つに割り、木の皮にて編みつけています。諸道具はなく、押入れもありません。一つの村に大屋(アバイのこと)一軒あります。その辺りに小屋がたくさん建てられています。昼は小屋にいて、女は木の皮を編み、男は魚を取る道具などを作ります。夜は皆々大屋へ入って寝ます。雪隠(トイレ)はありません。岩の間などにて便をします。跡の汚れを拭く事なし(お尻を拭かない)、又一向にお尻につくことはありません。庄吉などもはじめの方はゆるき糞でけれども、おいおい硬くなり、のちにはほろほろするようになりました。屋根は木の葉をもって葺きます。皮をも葺きます。雨降ることは稀なので、多くは家の中にもおらず、夜中などでも、木の下におれば梅雨は葉にて止め、潤う(濡れる)ことはなし。人々体にやしの油を塗れば、夕立ほどの雨だとはじいて濡れることがありません。

⁃ 西田:衣服、食べ物、器材、薬草、芸能その他の人事などはいかがか。

⁃ 庄吉:衣服は暖国ゆえに一向になく、庄吉なども初めは着たりしたが、いつとなく脱ぎ捨て裸になりました。足袋というものはなし。食物は芋と魚ばかり。器はやしの殻からのみ。箸はなく手づかみ。薬はほとんどない。また病は一向にない。芸能事何もなし。皆そのまま心に浮かんだことを言う。4年のうち喧嘩など人と言い合うと言うこと一つもなし、道を行くに、女くれば男除ける。女はよけず右を行き、男は左を行く。女の小便をするのを見たけれど、立って行っていた。年寄りに行き違う時敬うような様子あり。手を後ろに伸ばして少し腰を屈めるなり。座るときは足を投げ出し、人と相対するときは陰茎を横にとって足の間に挟む(よくわからない。)。

⁃ 庄吉:近来、シャム國(タイ)よりタバコが渡ってきたのでこれをのむ人も居る。食事は三度とは限らない。一度に芋一つ、芋のおかずは魚である。食べ物も一度にたくさん食えば数日は食わずともよし。夜何かをすること、ほとんどなし。夜は家に帰って寝るのみである。いつも夜は寝るばかりだから燈は不要である。器はやしの器以外にはない。近来シャム國(タイ)より来た商船から斧がやって来た。また昔からある切れ物は竹のヘラである。殊の外よく切れるなり。ヤシの実で研ぐと奇妙なほど切れ、髪の毛なども切れる。うら先の方は竹刀にできる。船は丸太にて、斧にて木をくり抜きます。昔は船もなかった。帆は木の皮をアンペラのように編んで用いる。船の長さは3mから10mほどだ。

⁃ 西田:皆タバコをのみ、魚を食うと言うことは、火食(物を焼いたり煮たりして食うこと)の方法はあると言うことだろうが、火はどの様に取っているか?また、鍋や釜などの鉄器はあるか?炭はあるか?

⁃ 庄吉:火で物を煮る事は近来のやり方だと思われます。火を取る事自体は昔からあると思われます。木と木をすり合わせて、その間に木の葉の枯れたものを置きます。しきりにすると火が出て葉につきます。元来暖かい国なので、体を温めると言う事はありませんし、夜行もないので松明の必要もないので、火をとったところであまり用事はありません。近来シャム国(タイ)との国交により、おいおいに事物開けて来たけれど、昔は魚を取っても生にて潮にひたして食していた様だが、今は赤土を水にて練り、窯のごときものを作って下に枯れ木をおき、火を燃やして煮て食う様になった。今はその芋をも煮て食う。タバコをのむときにキセルの様なものはない。木の葉を巻いて、筒にして先にタバコを詰めて吸う。炭というものはなし。また湯というものはなく、体は川ですすぎます。

この書は座上で聞いたものなので、幾分卑猥な表現も含まれているので、江戸に持って行くにあたり少し中身を改める必要がある。

ただ、恨むべくは近来シャム国(タイ)より商船が往来して、人間のことを知らしめていることである。日を追いつきを重ねれば、種々人間の態(不自然)となりて大昔の趣を失うだろう。されど、夜は家に入りて寝るより外の事なしなどは、天地自然の理、おのづから得んにはいとも尊いものだ。

西田 直養 記

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?