快慶作の三尺阿弥陀と古代豪族出雲と物部混在地域(田原本町)◆奈良㉕◆

毎年不定期で公開される快慶作「三尺阿弥陀如来立像@重文」を安置する安養寺へ!奈良の田原本町長は法隆寺と大神神社の間でもあるため、古代の大和で活躍した豪族が集まる地域だった。あの大神神社の別宮・元宮などの説もある魅惑の神社へ!最古の神社とも言われる「大神神社」と「村屋神社」は夫婦神の関係で田原本町に鎮座する。快慶の仏像もあり、見逃せない地域。この地域は豪族・多氏の地域で、天皇を排出したり、聖徳太子、秦河勝ゆかりの場所でもある。

この旅行記の神社仏閣は写真中心です。神社仏閣の詳細はもうひとつのNOTE(やんまあ|note)を参照ください。

本旅行記の神社仏閣の詳細は2024年1月公開です。

▼ルート

▽2023年09月17日(土):

#富都神社 :奈良県磯城郡田原本町富本194

富富都神社は「 ふつじんじゃ」と読む。近鉄田原本線但馬駅から南へ700mのところに鎮座。祭神「富都大神」は『古事記』の神話で、伊邪那岐神(イザナギ)が珈具土神(カグツチ)を斬って、御剣の本についた血が湯津石村にほど走り就いて成りませる神で、中つ国平定にあたってアマテラスの命で天鳥舟神と共に出雲の伊那佐の小浜に着き、十握剣を抜いて大国主命と談判された勇壮な神である。

出雲・稲佐浜に着き、十握剣を抜いてオオクニヌシと談判された勇壮な神・・。ここに来るまでに「櫛玉比女命神社」があった。ここも含めて、物部氏との関連性が可能性として考えられ、また南に「鏡作伊多神社」は境内社に物部氏の祖の一柱・ウマシマジを祀っているんですよね。

私のNOTEは次の通り。

#法楽寺 :奈良県磯城郡田原本町黒田360-2(奈良県磯城郡田原本町黒田360)

孝霊天皇の黒田盧戸宮(くろだのいほとのみや)跡地とされている。

孝霊天皇の第三皇子・吉備津彦命が桃太郎のモデルになっていることから、桃太郎ゆかりの地とも。

かつては、25のお堂から成る大伽藍だったが、今は地蔵堂のみがとなる。地蔵堂の本尊は子安地蔵菩薩立像。

#石見鏡作神社 :〒636-0212 奈良県磯城郡三宅町石見650

田原本町とは別の「鏡作神社」。こちらの神社も鏡作伊多神社と同様に氏神は石凝姥命。特に、溶かした鉄を石型に流し込んで成型する鋳造技術の神が祀られている。 この神社は、古代からの条里制(土地区画制)の森に位置しており、整備されたとてもわかり易い場所にある。職人の神様が鎮座するだけでなく、古代の森からもパワーがもらえる場所。

有名な田原本町とは別の「鏡作神社」で、「石見鏡作神社」としているよう。 祭神は「鏡作伊多神社と同様に石凝姥命とする。近辺に点在する「鏡作」の名を持つ神社の元宮説もある。

周りには環濠が巡り、神社の入口が分かりづらい。。。下手に小道に入らず、公民館目印で参拝を!!

私のNOTEは次の通り。

#今里の浜 #杵築神社 #正福寺 :奈良県磯城郡 田原本町今里168

出雲と同じくしめ縄を御神木に巻く「今里の蛇巻き」と「鍵の蛇巻き」がある。

「蛇」が人を巻き込む。巻き込まれた人は一年間、無病息災になるといわれる。杵築神社に戻ると境内の大樹に頭を上に巻き付けられる。

祭神はスサノオと天児屋根命(アメノコヤネノミコト)です。

杵築神社の西側には寺川が流れている。江戸時代には「今里の浜」と呼ばれる川港があったようだ。やはり江戸時代でも輸送は船だったんですね。廣瀬神社、石清水八幡宮、下鴨神社など古社で力のある神社は川の合流地点が多いのは交通料で商っていたのだろう。と思ってしまう。神様に無事を祈りお賽銭をというので、みんな払っていたのかな~。

杵築神社と同境内に正福寺がある。

#安養寺 :奈良県磯城郡田原本町八尾40

2023年9月16日(土)~24日(日)の10時~16時(最終受付は15:30)に快慶作「三尺阿弥陀如来立像@重文」が特別開帳された。『木造阿弥陀如来立像は、大字八尾の安養寺に安置されている。像は、玉眼・粉溜塗の特徴をもつ。粉溜とは、白土を下地にその上に金泥を塗ったもの。

快慶が好んで用いた手法。X線写真によると、眼の奥に蛇腹状の文様が映っている。これは玉眼を入れるための工法によるもので、快慶仏には時々この手法が認められるという。足ほぞには快慶作を示す「巧匠安阿弥陀佛」の墨書が認められるが、これは後世に書き改められたものと考えられている。安養寺は、寛永10年(1633)、源蓮社宝誉上人の開山と伝えられる。』

2017年、奈良国立博物館の『快慶展』で快慶の真骨頂である「三尺阿弥陀如来立像」が数多く並べられて見比べ出来た!その時以来の見仏です!写真が撮れていない・・・また来なさいということか。。

私のNOTEは次の通り。

#鏡作坐天照御魂神社 ( #鏡作神社 ):奈良県磯城郡田原本町八尾816

正式には「鏡作坐天照御魂神社(かがみつくりにいますあまてらすみたま)」で「鏡作神社」は通称名である。

鏡を御神体として祀られた古社で、 第十代崇神天皇の時代、アマテラスから賜った八咫鏡を宮中にお祀りするのは畏れ多いとして、まずは笠縫邑にお祀りし、最終的に伊勢の神宮に鎮座された。

この八咫鏡を都から遷す時に、崇神天皇は、この辺りにいた鏡職人(鏡作部)に、その神鏡に代わる新しい鏡を、宮中に祀るために作るように命じました。いきなり本番を作るわけにはいかないので、まずは試作の鏡が鋳造されました。その時に試作された鏡を御神体として、天照国照日子火明命をお祀りした、という伝承が伝わっており、平安時代の『和名抄』にも記載されています。

祭神は次の通りです。

石凝姥命(イシコリドメノミコト)

天照国照日子火明命(アマテルクニテルヒコホアカリノミコト)

ホアカリですね。ニギハヤヒと同一とも。天糠戸命(アメノヌカドノミコト)

中座が「天照国照日子火明命(アマテルクニテルヒコホアカリノミコト)」で、太陽を神格化した神様。饒速日(ニギハヤヒ)と同一神と考えられ、天孫降臨したニニギの兄説など、要素が多い神様。

写真手前の左座(向かって右)に「天糠土命(アメノヌカドノミコト)」で、鏡を鋳造するときに糠の神となるかと。石凝姥命(イシコリドメノミコトノ)の親であり、鏡作部の遠祖だそう。

写真奥の右座(向かって左)に「石凝姥命(イシコリドメノミコト)」で、古事記によると、八咫鏡を鋳造した女神として登場することから、鋳物の神・金属加工の神として祀られている。ニニギの天祖運航輪でもお供したようだ。

古事記を編纂した太安万侶の誕生地で、古事記の神々を祀った場所。製造技術のルーツとなる場所が複数あり、「職人の聖地」あるいは「技術者のパワースポット」として注目されているそうな。祭神は「石凝姥命」で、鏡製造技術の発祥の地となり、鏡・ガラスを製造する有名企業が技術向上の祈願に訪れ、各企業の玉垣が奉納されています。また、鏡を使用する技術者の美容業界、化粧品業界の守神としても祀られています。

「鐘楼」があった。神仏分離令までは「聞楽院」があったようです。明治5年に廃寺になりましたが、鐘楼が今も残っており、無料で突けます。

また境外摂社・末社「豊雛神社」があり、リアル狛犬の神社がある!?

私のNOTEは次の通り。

#鏡作麻気神社 :奈良県田原本町小阪244(奈良県磯城郡田原本町小阪231)

『延喜式』の「鏡作麻氣神社」に比定される式内社。祭神は、「天麻比止都禰命(天目一箇命)」とされる。鏡作坐天照御魂神社から約200m東に鎮座。祭神は石凝姥命の父・天糠戸命。天糠戸命は、鏡製造工程で板状になった鉄を磨く研磨に携わった神。

私のNOTEは前述に纏めて書いています。

#得得: 奈良県磯城郡田原本町唐古70-1

時間の都合、得得へ!ロボットが運んでくれます。

得得 田原本店 - 石見/うどん | 食べログ (tabelog.com)

#道の駅 レスティ唐古・鍵: 奈良県磯城郡田原本町唐古70-1

田原本町道の駅レスティ唐古・鍵 | 史跡公園と一体になった新しい交流施設 (resti-karako-kagi.jp)

#唐古・鍵考古学ミュージアム :道の駅の前

重要文化財の牛形埴輪をはじめ、ヒスイ勾玉の入った褐鉄鉱(かってっこう)容器、イノシシの下顎などが見所。

唐古・鍵 考古学ミュージアム/田原本町 (town.tawaramoto.nara.jp)

#浄照寺 /#本誓寺:奈良県磯城郡田原本町584/奈良県磯城郡田原本町582

鏡作○〇坐神社には神仏習合の名残を感じ、安養寺では壮大な寺だったが廃寺になった歴史を感じる。この寺は歴史は浅いが、古い仏像がある。これは領主の力か民の思いで生き残ったのかは分からないが。。

浄照寺と本誓寺はセットですね。周辺は車一台の道幅の場所もあるので要注意!駐車場は浄照寺が寺に近いが、道幅が狭いので、少し歩くことになるが本誓寺の方がよいかと。当初、浄照寺の駐車場にとめる予定だったが、対向車や後ろの車のプレッシャーで本誓寺の駐車場についたのでそこに止める。

浄照寺と本誓寺は真横で徒歩でセットでOK。

浄照寺は京都・東本願寺と西本願寺と繋がる浄土真宗本願寺派の寺。江戸時代に平野氏により創建された。

本誓寺は 領主平野家の菩提寺で、本尊は阿弥陀如来で、平安時代中期の十一面観音立像も安置する。

私のNOTEは次の通り。

#津島神社 ( #田原本えびす)/ #豊受大神宮:奈良県磯城郡田原本町大門西549

地元では「祇園さん」の愛称で親しまれている。現在、祭神はスサノオ、イナダヒメ、ホンダワケ(応神天皇)、天児屋根命(アマノコヤネ)などとなっているが、本来は、牛頭天王を祭神とする産土神だったようだ。

領主平野家の本貫地である尾張国津島にあった津島神社繫がりで津島神社と改めた歴史がある。

私のNOTEは次の通り。

#秦楽寺

聖徳太子×秦河勝×空海×世阿弥です!!!

「じんらくじ」と読む。聖徳太子は秦河勝に仏像を下賜するのだが、その仏像を安置したのは、京都の太秦にある「広隆寺」である。ただし、やはり奈良にも聖徳太子と秦河勝ゆかりの寺があった!空海が名書を書き上げ、世阿弥が愛したであろう場所でもある。

秦氏が住んだ場所のようで、雅楽の楽人や猿楽の人が集まっていたとか

647年、秦河勝の建立と伝えられている

→645年の大化の改新で播磨に移っている認識。丁未の乱から60年、実際は河勝の孫が創建説がある聖徳太子が、斑鳩から都に通った道である「大和の古道(太子道)」が寺の少し北にある

本尊・千手観音立像は百済国から聖徳太子に献じられたもので、秦河勝が聖徳太子より賜ったものとされる

現在の本尊は平安時代の作の千手観音で、脇侍は秦河勝と聖徳太子であるとも

807年、唐から帰国した弘法大師・空海が、境内に梵字の「阿」の形の池を作ったとされている

その池は、本堂前面にある「阿字池」で、弘法大師が池の蛙がやかましく鳴くので叱ったところ、以降は鳴かなくなったとの伝説が残っている

静になって、弘法大師が書き上げたのが『三教指帰(さんごうしいき)』でこの寺で書いたのだとか

秦楽寺には「秦の楽園」という意味があり、古来、付近は秦氏の居住地で、雅楽や猿楽に関係する者たちも住んでいたとか

表門は珍しい中国風で、人によっては黄檗宗?と思ってしまうかも・・・

境内には春日神社などもあり、歓喜天、道祖神、龍神など神仏習合の名残がある

1570年、松永久秀が十市郡に進出して荒廃する

1759年、恵海が再興

門前にある寺の説明板には、「秦楽とは、秦の楽人である」とある

『風姿花伝』には、当寺の前に金春流屋敷があったと記されており、世阿弥は秦河勝の後裔を自認し、秦元清と自署しており、近辺の出身らしい

江戸初期の狂言役者・大蔵虎明が記した『わらんべ草』などには、寺前に猿楽役者の金春大夫の屋敷があったと記されている(金春家は秦氏を名乗っている)

境内には春日神社もある!そう神仏習合だ!!!

私のNOTEは次の通り。

#多坐弥志理都比古神社 ( #多神社 ):奈良県磯城郡田原本町多570-4

正式は「多坐彌志理都比古神社(おおにます みしりつひこじんじゃ)」で、飛鳥の豪族・多氏の神社。

かつては境内が六町四方もあったと伝えられている。「古事記」を編纂した「太安万侶」が多一族の出身であることから、学問の神として信仰を集めている。

祭神は、神武天皇ことイワレヒコ、多氏をはじめとする多くの氏族の祖である神武天皇の皇子・神八井耳命、弟で第二代綏靖天皇になる神沼河耳命、姫御神となっている。

境外にも摂社・末社が多いので忘れずに!!

→姫皇子命神社・・・ 祭神:姫皇子命(本社内参道から東に抜けて260m)

→小杜神社・・・ 祭神:太朝臣安萬呂(本社入り口から南へ160m)

延喜式神名帳に記載された古社のひとつ。祭神は「太安麻侶」。太安麻侶は、多神社を創建した多氏の出身で古事記の編者。

→姫子神命神社・・・ 祭神:皇子神命(小杜神社から南へ120m)

→観音堂

田んぼを徒歩で行く。

→屋就神命神社・・・ 祭神:屋就神(本社入り口から西へ400m)

行き忘れた・・本殿改修完了で再参拝ですね。

私のNOTEは次の通り。

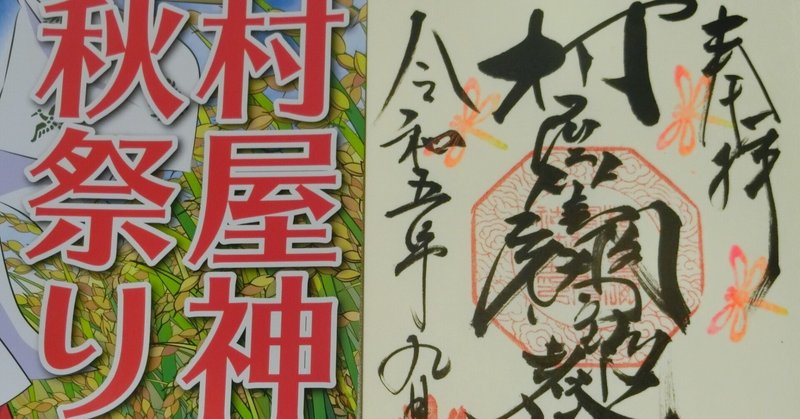

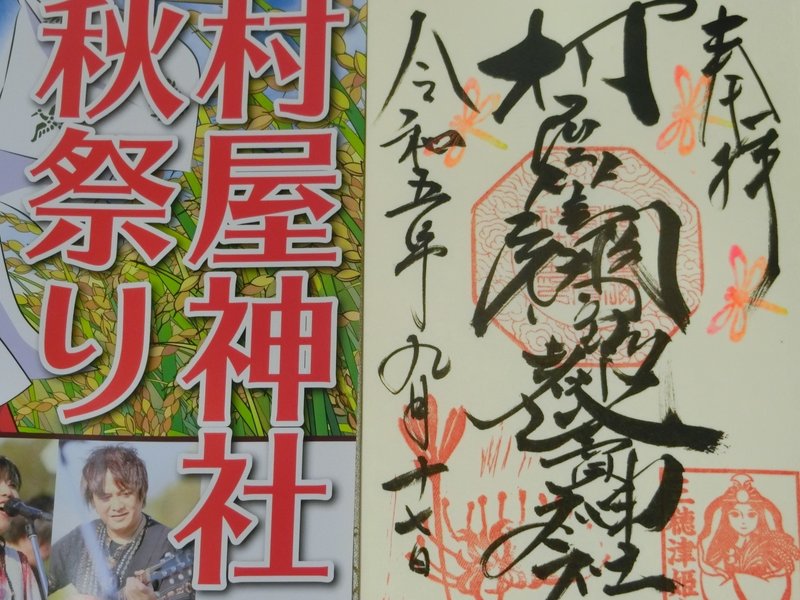

#村屋坐彌冨都比賣神社 ( #村屋神社):奈良県磯城郡田原本町藏堂426( 奈良県磯城郡田原本町蔵堂423)

正式名は「村屋坐彌冨都比賣神社」で、参拝者駐車場もある。大神神社の別宮で「むらやにいますふつひめ」と読む。

大神神社の別宮!大神神社だけでは片詣りとも言われ、ここも参拝して初めて意味があるとされる。詳しい創建年代は不明だが「延喜式」によると、673年の壬申の乱のとき村屋神が「わが杜の中を敵が来る。社の中つ道を防げ」と大海人皇子方の大伴連吹負将軍に軍備に対する助言をした。壬申の乱の功績によって神社として初めて位を天皇から賜ったと『日本書紀』に記されていることから、673年には創建されていると考えられいる。

ちなみに「むらやにいます みふつひめ じんじゃ」と読む。大物主と三穂津姫(ミホツヒメ)の夫婦神を祀る。

私のNOTEは次の通り。

#岐多志太神社 (村屋坐彌冨都比賣神社境外摂社):奈良県磯城郡 田原本町伊与戸143

岐多志奴神社は村屋座彌富都比売神社の北北西約400mの大宇伊与戸と大宇大木の間に鎮座。

村屋坐彌冨都比賣神社の境外摂社。村屋坐彌冨都比賣神社内には春日大明神であるタケミカヅチとフツヌシが祀られており、アメノコヤネとヒメガミいないなと思ったが、ここの1柱はいたか。そして、少し離れの▽森市神社・千代神社である。由緒ある神社なので兼務したのか、遷座できない理由があるのかは分からない。ただ言えることは、田んぼにしてしまえ!とかはなく、大事に守られていることが大事。

私のNOTEは次の通り。

#池坐朝霧黄幡比賣神社 (池神社)/千萬院:奈良県磯城郡田原本町法貴寺502

秦河勝といえば京都・広隆寺で播磨に流れたとするが、この法貴寺(法起寺)から広隆寺に移り、後に播磨に流されたという説もある古社。

法貴寺、池神社については、日本書紀や正倉院などにも記述が残っているが、室町以降の記録が殆どない神社仏閣である。

法貴寺は、法隆寺・法起寺・法輪寺・法楽寺と並び大和五法寺と称される大寺院だった。池神社は法貴寺の鎮守社として、坊僧が神社の世話をしたと伝えられます。

私のNOTEは次の通り。

▼旅行記一覧

▼じゃらん(簡易版&ルート確認)

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#やんまあ神社仏閣

#旅行記

#旅行

#写真

#旅のフォトアルバム

#国内旅行

#観光

#旅行

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#仏像

#ご当地グルメ

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#神仏習合

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?