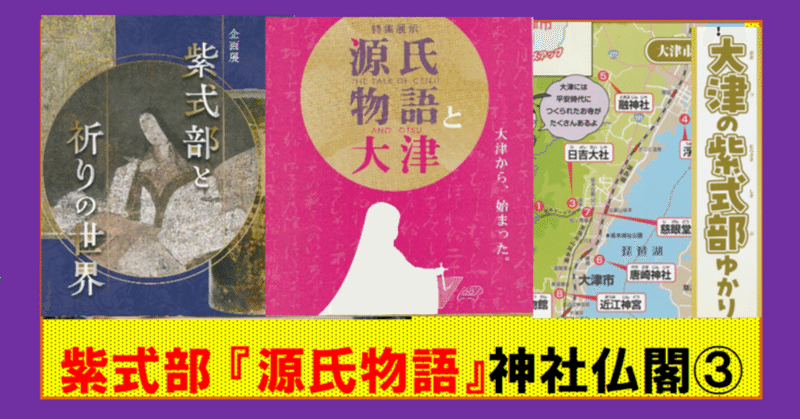

★纏め★紫式部『源氏物語/光る君へ」乗っかり③★大津市企画もの纏め/大津歴史博物館で特別展

滋賀県大津市の三井寺は紫式部の親族所縁の寺で、石山寺は「源氏物語」が出来上がった始まりであるなど繋がりは強い。そんな大津市では藤原道真ゆかりの国宝、紫式部ゆかりの寺から秘仏公開、紫式部の特別展、紫式部企画を色々しているので纏めてみた。

1巻は全国版、2巻はJR企画版、3巻は本NOTEです。

あと、2024年10月12日~11月24日に、大津市歴史博物館企画展で「石山寺」が行われます。

変更履歴

▼大津と紫式部/源氏物語

今も昔も琵琶湖は人々の生活の基盤だった

平安時代は若狭湾の海の幸を琵琶湖を経由して平安京に運ぶので栄えた

紫式部も福井に行くときは琵琶湖の何港から船での句乗したとする

紫式部の親戚は三井寺の僧だったようで、紫式部の父も三井寺(私のNOTE)の出家した説がある

藤原道真も深く信仰しており、弥勒菩薩を寄贈しているようで、現在でも金堂に安置されている

大河ドラマでも描かれたが『源氏物語』は、石山寺(私のNOTE)でアイデアが思いついたと伝わる

平安時代の貴族の女性は洛外にでなかったようだが、ここは許されたようだ

見逃せないのは平安京の鬼門を守る比叡山延暦寺(私のNOTE)ですね

仏像好きは知っている西国三十三札所もこの時代に出来た

✤―――――――――――✤

— 大津市歴史博物館 (@otsu_rekihaku) May 3, 2024

休日はぜひ大津歴博へ!

✤―――――――――――✤

五月ならではの景色も楽しめます🌺⛴️

企画展は5月19日(日)まで、

特集展示第2期は5月12(日)まで開催!

三井寺、石山寺と当館を巡るスタンプラリーも開催中です♪#源氏物語と大津 #大津市歴史博物館

詳細のリンクはツリーへ

⬇️⬇️ pic.twitter.com/bSYQftlHhn

▼参考企画

企画①: #紫式部と祈りの世界 in #大津歴史博物館

開催:令和6年(2024年)4月27日(土曜)から5月19日(日曜)まで

パンフレット:https://www.rekihaku.otsu.shiga.jp/news/image/202401/k93_list.pdf

企画②:#源氏物語と大津 in 大津歴史博物館

開催:令和6年(2024年)1月10日(水曜)から令和7年(2025年)2月2日(日曜)まで

企画③:#源氏物語と大津スタンプラリー

スタンプラリー https://rekihaku.otsu.shiga.jp/news/genji_stamp.html

企画④:#紫式部ゆかりの地大津

パンフレットが各所に置かれていたので頂いた。

▼各企画の詳細/感想など

▽企画①:紫式部と祈りの世界 in 大津歴史博物館

企画展「紫式部と祈りの世界」 https://rekihaku.otsu.shiga.jp/news/2401.html

では、展覧会に入ります。展示は少ないですが330円です!!!JAF会員は280円です。国宝があるのにこの安さ!!三井寺から徒歩5分なので行きましょう!!

今回の特別展は写真NGでした。Xに展示会の写真があるので、雰囲気をお届けします。この部屋のみです。ただ、国宝が3点、国重文が6点もあるのに330円/人は安いですね。

開催中の企画展「紫式部と祈りの世界」の展示解説パネルの内容をホームページで公開しています。

— 大津市歴史博物館 (@otsu_rekihaku) May 11, 2024

ご興味のある方はぜひご覧ください⬇️https://t.co/IEHXjOctn8

本展は5月19日(日)まで開催しています! pic.twitter.com/aGSulURJ6K

以降、出品リストの番号順に説明します。いつも通り、ほぼ仏像だけ書きます。

→1 #石山寺 :紫式部肖像

パンフレットになっているものですね。いや~大きかったのでびっくりです。平安時代って丸顔にふっくらな女性が美人だと思っていたが、細長の顔だったのでしょうかね。室町時代なので結構古いなと思った。

展示場所は一番奥です。

開催中の企画展「紫式部と祈りの世界」の展示解説パネルの内容をホームページで公開しています。

— 大津市歴史博物館 (@otsu_rekihaku) May 11, 2024

ご興味のある方はぜひご覧ください⬇️https://t.co/IEHXjOctn8

本展は5月19日(日)まで開催しています! pic.twitter.com/aGSulURJ6K

→2 #金峯寺 :藤原道長経筒@国宝

2023年のMIHO MUSEUMで行われた『秋季特別展「金峯山の遺宝と神仏」』でも出ていましたね。ほお~ライティングって大事だなと思った!?今回の展示は彫刻された文字が詳しく書かれていた。

私のNOTEは次の通りだが、書いていないね・・・。脳裏に焼き付いているので良いけど。

→9 #満月寺 ( #浮御堂 ):聖観音坐像@重文

大津市歴史博物館では良く展示される仏像です。まあ~寺が琵琶湖の上に浮いているので、こちらに寄贈したほうが良いかもと思ったりする良い仏像ですね。パンフレットの右上の仏像です。公式HPにも写真あり。

私のNOTEは次の通り。

→10~12 #九品寺 、#西教寺、#乗念寺:聖観音立像@重文×3

パンフレットでは下の2体ですね。同時代の仏像群なので一気に書きます。公式HPにも写真あり。

この3体は行ったり来たりして観ると、顔を似ているがお腹のぽっこり感が違う、手の型などが違うので見比べましょう。特に手と指の形を見ると何を持っていたか?想像できる。

九品寺の聖観音は、次の通りです。(他力本願です。)

『大津の文化財』によりますと、概要は「両手の肘から先と両足先を除く大半を一材から刻み出し、体部背面から内刳(うちぐり)をほどこしている。丸々とした顔に伏せ加減の切れ長の目とめくれかえったような唇をあらわす。この表情や、着衣の重ね方や折り返し方、さらにはひだの刻み方にいたるまで、京都・八瀬文化財保存会所蔵の十一面観音立像に近く、同一工房の作であろう。制作時期の目安となるのは、正暦四年(九九三)頃の作ん考えられる甲西町善水寺(ぜんすいじ)の梵天(ぼんてん)・帝釈天像(たいしゃくてんぞう)で、本像もほぼ十世紀末の造立とみてよい。九品寺の客仏として伝来しているが、おそらく古代から中世にかけて大津東浦を支配した延暦寺(えんりゃくじ)の関連寺院の一堂に、本尊として安置されていたものだろう。」とあります。また同資料によりますと、像高172.4cm。滋賀県指定文化財(平成9年3月31日指定)です。なお甲西町は現在湖南市になっています。カラー写真あり。

次のサイトに写真がありますね。西教寺の聖観音の方が近いイメージですね。モス少し左手が膝まであればよい感じですが、指先が奇麗ですね。

筒型の冠を戴く観音像で、厚みのある体躯に平安前期風をとどめながら軽やかで自然な動勢を示し、11世紀初め頃の製作とみられる。比叡山に関係する特定の工房により造られた一連の作例の一つで、当代の優品として注目される。檜材の一木造、漆箔仕上げ。

西教寺の聖観音は衣文の複雑さとエレガントさ、お腹ポッコリが如来に近づいてきている姿にも感じる。腰のくねりは九品寺の方が観音っぽい。2021年の時は写真OKだったんですけどね。笑

観音の特徴の1つは手が長~~いことで、膝まであるのが多い。若干短めかめですね。

頭の宝冠が「山」の字に見えるのは「日吉社」「比叡山」所縁の寺だからか。なお、この仏像は廃寺・帝釈寺からの仏像と言われている。

最後にこの仏像の作例は彦根・江国寺、岡山・明徳寺にもみられるもので、10世紀作は間違いないようだ。

私のNOTEは次の通り。

最後は、乗念寺の聖観音です。

2016年に特別展をしているようですね。寺自体は、『古代より水陸交通の要所として知られた大津町に、天正16年(1588)、信誉(しんよ)上人よって開創されました。江戸時代には「大津門中」の一ヵ寺として知られ、現在にいたるまで大津百町の町人や檀信徒の信仰を集めています。』だったようですね

室町時代の寺だが、仏像は平安時代なので、戦火などで移ったのだろうか??保存状態が良いし、色彩も若干残っているのも良いですね。

他の2体と違うところは手ですね。胸元に持ってきている。どこかの寺の観音堂に単独で本尊として安置されていたのかもしれないですね。延暦寺管轄の寺なら、不動明王と毘沙門天かもしれない。

→13 #攝取院 :阿弥陀如来坐像

平安時代作の阿弥陀如来坐像だが、近年修復され本来の金ピカ仏像に戻している。面白いのは、私も含めて当初の金金金より少し金が残るなどの仏像の方が良い感じを受けることだ。(公式HPにも写真あり。)

でも衣文はどうだったのだろうか?青or赤??

→14 #華開寺 :阿弥陀如来坐像

公式HPにも写真ありますね。

そうそう美仏です。佇まい、顔の優しさなど平安仏!定朝様ですね。解説が記憶になりので他力本願です。m(__)m

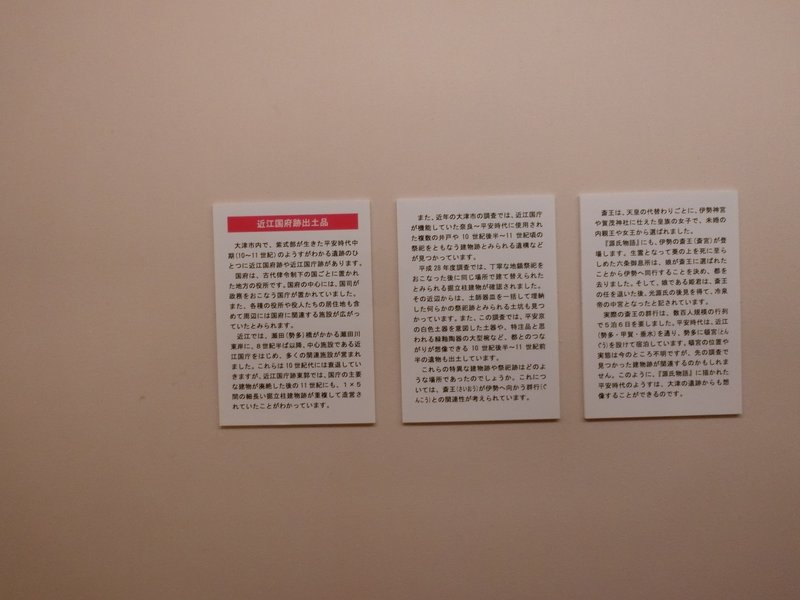

▽企画②:源氏物語と大津 in 大津歴史博物館

特集展示「源氏物語と大津」ですね。企画①の料金で観れます!本当に安い!!!写真OKの場所も多くあります。

→2階展示ゾーン

写真OKゾーンですが、紫式部の時代で使っていたであろう道具などが中心でしたね。

→パンフレット

→1階展示ゾーン

写真NGですが、紫式部、源氏物語のものはこちらです。映像コーナーも紫式部っていました!?

✤―――――――――――✤

— 大津市歴史博物館 (@otsu_rekihaku) May 3, 2024

休日はぜひ大津歴博へ!

✤―――――――――――✤

五月ならではの景色も楽しめます🌺⛴️

企画展は5月19日(日)まで、

特集展示第2期は5月12(日)まで開催!

三井寺、石山寺と当館を巡るスタンプラリーも開催中です♪#源氏物語と大津 #大津市歴史博物館

詳細のリンクはツリーへ

⬇️⬇️ pic.twitter.com/bSYQftlHhn

💜特集展示「源氏物語と大津」展示紹介💜

— 大津市歴史博物館 (@otsu_rekihaku) May 6, 2024

源氏物語図屏風(江戸時代 石山寺蔵)

幕府の御用絵師を務めた板谷広隆の作です。

「初音」と「朝顔」の場面を1双の屏風として表現しています。

11代将軍徳川家斉の娘、和姫の婚礼調度でした。

※第2期は5月12日まで

特集展示詳細↓https://t.co/vH5mBaKCwM pic.twitter.com/m1GUhWeDMK

✿展示替えのお知らせ✿

— 大津市歴史博物館 (@otsu_rekihaku) May 11, 2024

特集展示「源氏物語と大津」【2期】は5月12日(日)まで!まだご覧になっていない方はお急ぎください🏃💨【3期】は5月14日(火)からスタートします!お楽しみに♪

展覧会詳細はこちら⬇️https://t.co/vH5mBaKCwM

関連企画展「紫式部と祈りの世界」も開催中です! pic.twitter.com/kWZ4f0whMb

✿展示替えのお知らせ✿

— 大津市歴史博物館 (@otsu_rekihaku) May 10, 2024

開催中の企画展「紫式部と祈りの世界」でご覧いただける国宝『金銀鍍宝相華文経箱』(彰子の経箱)は、5月8日(水)から蓋を開けて展示しています。

よく見ると箱の内側にも花の模様が!蓋の裏面が見れるのは5月12日(日)までです。

詳細はこちら⬇️https://t.co/IEHXjOctn8 pic.twitter.com/AvZzAhTriz

最後に1階でコスプレ出来ます。結構、キッチリ写真を撮ってくれるようです。私たちが行ったときに、親子で札えしていましたが、カメラマンはプロなんでしょうね、あと10cm右とか言っていました。

▽企画③:源氏物語と大津スタンプラリー

スタンプラリー( https://rekihaku.otsu.shiga.jp/news/genji_stamp.html)3か所で素敵な何かが貰えるそうな。

▽企画④:紫式部ゆかりの地大津

冊子ですね。冒頭の「大津と紫式部/源氏物語」はこの冊子から引用したものが多いです。大津市歴史博物館の常時展で本章で紹介する場所の説明動画が観れます!

① #比叡山延暦寺

へえ~『源氏物語』でも出ているんですね。光源氏が無くなった恋人・夕顔の供養を秘かに行ったようです。

② #打出浜

石山詣で等国に行くときは「逢坂の関」を越えて、ここから船で移動したようです。そう!この時代は水運ですね。なので、権威・権力のある古社は川の合流地点とかに多い認識。

ちなみに、「逢坂の関」は京都と滋賀を結んでいる国道1号線で山後のところですね。急ですよね~。その周辺の神社仏閣も歴史があるが、どうやって参拝するのが良いのだろうか・・歩くのか・・・いやだなww

逢坂の関を越えた貴族が舟で石山寺へ向かった出発の地とされ、『枕草子』にも「浜は、打出の浜」と記されます。また若き日の紫式部も父・藤原為時の越前赴任に伴い、この地から旅立ったと伝わります。その舟路で三尾崎を通ったとき「三尾の海に綱引く民のてまもなく立居につけて都恋しも」と詠み、その歌碑が白鬚神社(高島市)に建立されています。

③ #日吉大社

光源氏の父供養するシーンで出てくるようです。って、神社って穢れや死はNGなんですが神仏習合時代なので、延暦寺の影響でしょうか(日吉大社は延暦寺管轄。明治の神仏分離令で廃仏毀釈をド派手にやり始めたところでもある)

私のNOTEは次の通り。

④⑥ #浮御堂 #唐崎神社

琵琶湖の安全を願った寺です。紫式部や源氏物語との関係は謎です。唐崎神社は藤原道真も参拝したとか。

私のNOTEは次の通り。

⑤ #融神社

源氏物語の主役のモチーフと言われる「源融」が祭神ですね。生い立ちなどが似ているので、そういわれているとか。ここは2024年までは未参拝なんですよね~。そのうち行きたいです。

京都市内では清凉寺周辺に住んでいたようで、清凉寺には源融の写しとも言われている仏像があります。春秋の宝物館で観れますね。

私のNOTEは次の通り。

⑦ #慈眼堂

ここも2024年時点では未参拝ですね。紫式部や清少納言、和泉式部など、の供養塔があるようです。

▽企画⑤:しきぶら

パンフレットです。食事処、お得な情報があるようです。紹介している神社仏閣は企画④と同じなので、説明は割愛します。

▽企画⑥:光る君へ びわ湖大津 大河ドラマ館

大河ドラマ「光る君へ」に登場する衣装や小道具、撮影の裏側を知ることができるパネルなどを展示。キャスト・スタッフのインタビューなど、大河ドラマならではの映像を4Kシアターで上映。大津でしか見ることができない、大河ドラマの世界に没入できる展示をぜひお楽しみください。

▽企画⑦:石山寺『源氏物語 恋するもののあはれ展』

大河ドラマ館のチケットで、石山寺世尊院で開かれる同時開催の『源氏物語 恋するもののあはれ展』(1月29日~2025年1月31日)も見ることができます。『源氏物語』の恋を、人気イラストレーター日菜乃による描き下ろしのイラストや、注目のバンド「あたらよ」によるオリジナル楽曲で、現代的に表現。色・香り・花など平安時代の文化を体感することができます。

--

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#仏像

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#神仏習合

#滋賀

#大津市

#湖西

#大津

#滋賀湖西シリーズ

#湖西シリーズ

#光る大津へ

#光る君へ

#紫式部

#源氏物語

#滋賀県大津市

#仏像展

#旅行・おでかけ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?