西の法隆寺/聖徳太子と泰河勝「鶴林寺」国宝と重要文化財だらけの播磨を代表する寺【播磨シリーズ】

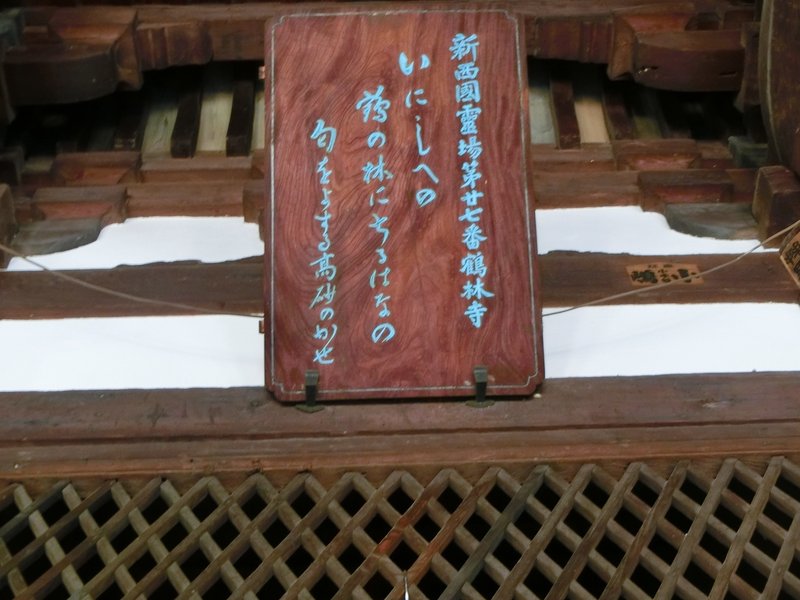

聖徳太子ゆかりの古刹!「あいたた観音」で有名な鶴林寺は本堂@国宝、太子堂@国宝を持ち、重要文化財18件など総計45件の宝物は加古川市の文化財の半数で、関西花の寺二十五霊場第9番、新西国三十三札所でもある。

鶴林寺は斑鳩寺と並んで播州における太子信仰の中心であり「刀田の太子さん」「播磨の法隆寺」とも呼ばれて、親しまれている。

2021年大阪市立博物館「聖徳太子 日出づる処の天子」

◆第2章 聖徳太子信仰の広がり──宗派を越えて崇敬される太子◆

「聖徳太子童形坐像・二王子立」が展示されていた。太子三尊形式も珍しいが、太子が坐像と立像の三尊見比べができるようになっているのが面白い。注目の「聖徳太子童形立像(植髪太子)」も展示。ロン毛の珍しい仏像が厨子に守られ展示されていた。

秘仏韋駄天像御開帳!( 2021.03.31)

オリンピック聖火ランナーも無事スタートしました。聖火は加古川市に5月23日の夕方やってきて鶴林寺本堂前に到着します。これを受けて本堂の秘仏五体のうち韋駄天像(本当は持国天像)を下記の通り聖火が到着するのをお迎えする意味で、土日祝日限定の日程で公開します。期間中は韋駄天の特別ご朱印も授与いたします。 本堂韋駄天像前への内陣特別拝観料は300円(小中学生100円)。日 程は 4月が 24、25日と 29日、 5月は 1~5日 と8、9日及び 15、16日最後が 22、23日です。 公開時間は いずれの公開日も 10:00~16:00です。

変更履歴

2023/09/09 再参拝したので追記(変更場所は「2023年」でページ内検索)

2022/04/16 初版

▼HP

▼アクセス

兵庫県加古川市加古川町北在家424

▼祭神・本尊と脇時

薬師三尊 ※次回2057年開扉

▼見どころ

2021年参拝時は、次の日から参拝中止になるかもということで、一日前倒しで行った。無料の駐車場で大きく「鶴林寺」とあるので迷うことは無かろう。今回の旅行はここ以外が人に会っても3組ぐらいだったが、ここは20組はいたかな。黒田官兵衛の妻・光のゆかりの地でもあるそうな。

蘇我氏と物部氏の争いを避け、高麗出身の僧・恵便(えべん)は播磨の地に身を隠していた

聖徳太子はその恵便の教えを受けるため播磨を訪ねた

587年に泰河勝に命じて3間4面の精舎を建立させ「刀田山四天王聖霊院」と名付けた

718年、武蔵の大目「身人部春則」が太子の遺徳を顕彰するため、七堂伽藍を建立

1112年、寺号を「鶴林寺」と名を改め、太子堂はこの年の建立と伝えられている。

公式HPに仏像が少し載っています。

上野樹里さんは加古川出身でこの寺の紹介をしている動画をどうぞ。関西弁が出ていますね。宝物館の様子も見れます。

→仁王門

→三重塔、本堂@国宝

鶴林寺は聖徳太子ゆかりの寺院で、本堂は国宝。1397年の築で、各所に和様・禅宗様・大仏様の特徴がうまく調和しており、古寺だなと思わせる雰囲気。本尊は秘仏「薬師如来」で60年に1度のご開帳。

→本堂

本堂の本尊は薬師如来で、脇侍は日・月光菩薩なので薬師三尊形式となっている。ボディーガード役は十二神将と言いたいところだが、持国天、多聞天となっている。

2021年はオリンピックの年で5月23日に聖火がこの寺に到着するような。これを受けて本堂の秘仏五体のうち「韋駄天像(持国天像)」を土日祝日限定の日程で公開。本堂・韋駄天像前への内陣特別拝観料は300円で、日程は4月24、25、 29日、 5月1から5日と8、9、 15、16、 22、23日です。 公開時間は いずれの公開日も 10:00~16:00!!しかし、この韋駄天は持国天です!?

↓----------------------2023年

次の写真の屋根を見ると右と左で色が違う。これは奈良・元興寺もそうだが瓦をリユースしているからである。

右の白い部分は平安時代、左の色が濃いのが江戸時代のようです。繰り返しになるが、リユースはしても色をそろえているのは見栄えもあるのでしょうけど、瓦の強度を保つべく厚さが違うようだ。つまりのところ、耐久性重視もあるとのこと。

↑----------------------2023年

薬師五尊像は60年に一度の御開帳のようです。

本堂の前に沙羅双樹の木があります。

本堂右手に太子堂があり、更に奥に鐘楼、観音堂、護摩堂と続く。左手には三重塔があり常行堂、新薬師堂、講堂、行者堂がある。。

→太子堂@国宝

太子堂は平安後期の1112年に法華堂として建てられたもので、兵庫県最古の建築でこちらも国宝。鶴林寺の建造物では他に護摩堂、 鐘楼、常行堂、行者堂が重要文化財です。

元々は法華堂だったが「太子信仰」の高まりにより聖徳太子の肖像を内壁に描いたことから「太子堂」と呼ばれるようになった。本尊は釈迦三尊像。内陣の聖徳太子の肖像レプリカが宝物館内で公開されている。

↓-----2023年

2023年は堂内公開していた。元々は内陣だけで後ほど外陣を設けたとのこと。今でもお経をあげ護摩炊きしているのが、堂内の匂いで分かった。

名前から聖徳太子像を安置すると思って言たが、聖徳太子像は端に安置し、中央の三尊は釈迦三尊だった。

↑-----2023年

→鐘楼、観音堂

→観音堂

→宝物館、あいたた観音@重文、木造聖徳太子立像

「あいたた観音」で有名な鶴林寺は本堂@国宝、太子堂@国宝を持ち、重要文化財18件など総計45件の指定文化財を有し、その数は、加古川市内の指定文化財のほぼ半数となっている。あいたた観音に再会!やっぱ、一乗寺の聖観音と似ているし、法隆寺=聖徳太子繋がりもすごくわかる。

通称「あいたた観音」は金銅仏の聖観音立像。

この観音様は全身金で、ある時、泥棒が寺から盗み出して火にかけて溶かそうと試みたが、全く溶けないので腹立ち、金棒で観音の腰を叩くと観音が「あいたた」と声を発した。それに驚いた泥棒は仏罰を恐れて寺に観音を返して謝ったそうな。其の後、付近の住民は「あいたたの観音」と呼ぶようになった。腰のくねりは、叩かれた証拠なのだそうな。って観音=腰ひねりが特徴ですよね。

2023年度は秘仏公開でした!私のNOTEは次の通り。

→新薬師堂:チーム薬師コンプリート

宝物館で休憩しながらこの寺のビデオを観る。新薬師寺の映像を見て、最後にここを巡って帰ることにした。室町・江戸あたりの特徴を持ったチーム薬師(本尊「薬師如来」+脇侍「日光・月光菩薩」+ボディーガード「十二神将」)となっている。

新薬師堂の十二神将であるバサラはウィンクしているのが特徴。

▽おまけ

聖徳太子の遺徳を偲ぶ法要 「太子会式(たいしえしき)」が3月19~21日にある。

▼旅行記

▼セットで行くところ

#西の法隆寺

#黒田官兵衛

#播磨の法隆寺

#四天王寺聖霊院

#播磨シリーズ

#神社仏閣

#神社

#兵庫

#加古川市

#播磨シリーズ

#国宝

#釈迦三尊

#薬師三尊

#チーム薬師

#斑鳩

#聖徳太子

#秦河勝

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#やんまあ神社仏閣

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#西の法隆寺

#聖徳太子

#泰河勝

#鶴林寺

#国宝

#播磨シリーズ

#あいたた観音

#太子堂

#斑鳩寺

#刀田の太子さん

#大阪市立博物館

#日出づる処の天子

#聖徳太子童形坐像

#兵庫

#加古川市

#恵便

#刀田山四天王聖霊院

#身人部春則

#仁王門

#三重塔

#薬師如来

#法華堂

#太子信仰

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?