ヤマトヒメ伝承!元伊勢?「御杖神社」平安時代以前創建【御杖曽爾シリーズ】【宇陀シリーズ】

御杖村は「倭姫命(ヤマトヒメ)」がアマテラスを奉じる候補地として杖を置いた場所から「御杖村」となったとか。倭姫命は垂仁天皇の皇女でアマテラスを大神神社(私のNOTE)から元伊勢籠神社(私のNOTE)などを経て伊勢神宮に祀った人。伊勢神宮内宮、外宮共に格式が高い「別宮」にも祀られている。

位置などからも「姫石明神(私のNOTE)」は奥宮なのかなと。

同時に『日本書紀』に「菟田筱幡」、『皇太神宮儀式帳』に「佐々波多宮」、『倭姫命世記』に「佐佐波多宮」とある、元伊勢候補地の一つで、その他として「篠畑神社」「葛神社」も比定地がある。どちらも宇陀市ですね。いや、ここは宇陀郡御杖村だな。まあ~宇陀っていますね!?(自分でも意味不明)

変更履歴

▼HP▼アクセス

奈良県宇陀郡御杖村神末1020

御杖村役場からのアクセス道が!

その周辺です!

御杖村の由来はこのPDF参照で!

▼祭神・本尊と脇時

久那斗神

行路を安全に守護する道饗祭の主神.

「久那斗」とは杖の義で、久那斗神は道路や巷(物事の別れ目)に在って、悪や禍を寄立ちて遮り、『此の処より来る事勿れ。』と防ぎ止め、行路を安全に守護するとともに人生の守護をしてくださることから、人生守護の神八衢比古神(*1)

八衢比女神(*1)

*1:八衢二神で、「八衢」は辻の義で、国引き・地引きの要に在って、悪や禍を塞ぎ護る要塞、厄除けの神

▼見どころ

アマテラスを祀る場所を探して旅をしていたヤマトヒメが、候補地のしるしとして杖(御杖)を残したという伝承の地から「御杖村」となった

明治維新まで年々五石五斗ずつの貢米を伊勢神宮(私のNOTE)に奉納していた地域

ヤマトヒメが巡幸されたときに、神輿を止めたところと伝えられる式内古社

神社の両側には御神木がある

祭神は、久那斗神、八衢比古神、八衢比女神と導きや方角の神

「久那斗神」はイザナギがあの世・黄泉(私のNOTE)から出て、筑紫の日向の橘小戸の阿波岐原(私のNOTE)で御禊をしたときに投げ捨てた杖から生れた神

この三神は、鬼・疫病神が都や神域に入るを防ぎ宮中・神宮を守護するために境界四方で行われていた道饗祭の神々で道饗祭が行われていたよう

京都・貴船神社(きふねじんじゃ)の地名は「きぶね」と濁点で濁り、京丹後市の「間人」は間人皇后の名前と同じ読みは畏れ多いと「たいざ」にしたり”神”と異なる字や読みにすることが多いため、現在「神末」となっている地名が元は「カミツエ」と呼ばれていたことから本来は「神末神社」とも

1546年、荒廃

1554年、造営し、以後造営を繰り返し現在に至るそう

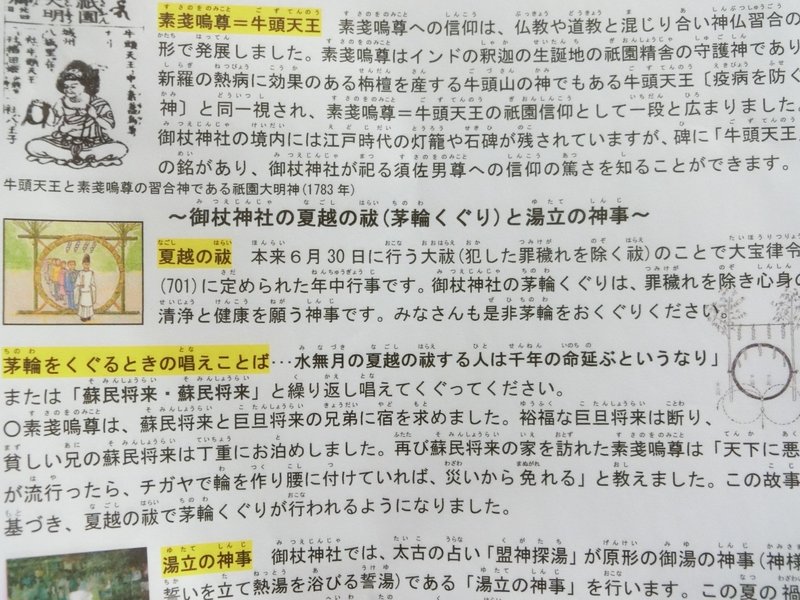

1676年、二基の石灯籠には「牛頭天王」「九頭大明神」と刻まれており、この二神を併せて祀っていたよう

1889年、式内社に比定された当社に因み「御杖村」とした新しい地名ではある

11月第1日曜日には「秋まつり」が開催され、御神輿の上で子供達が太鼓をたたきながら地区内を練り歩く

→駐車場と宝物館

どう見ても元ガソリンスタンドが駐車場で、中を覗くと神社の歴史が知れそうな感じだ。妻が開けてみると入れた。。

→境内へ

→拝殿・本殿

本殿は素木の神明造、拝殿は入母屋造で、久那斗神(くなどのかみ)を主神に、八衢比古神(やちまたひこのかみ)・八衢比女神(やちまたひめのかみ)が祀られ、拝殿両脇には「上津江杉(かみつえすぎ)」と呼ばれる樹齢600年以上の御神木があります。

元伊勢伝承もある神社ですね。金の装飾と金が掛かっています。あ、いやっ、神明造で鰹木10本、千木は内削ぎの本殿です。

倭姫宮創祀百周年記念展「皇女 倭姫命 天照大御神の御杖代(みつえしろ)として」と題した同展。倭姫命は第11代垂仁天皇の第4皇女で、第12代景行天皇の皇子で第14代仲哀天皇の父=日本武尊(やまとたけるのみこと)の叔母に当たる。日本武尊が東国征伐の時に三種の神器の一つ「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」(後の「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」)と火打ち石の入った袋、そして心構え「慎之莫怠也(つつしみてなおおこたりそ)」を与えたとされる。約2000年前、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の鎮座地を求めて大和国から、伊賀、近江、美濃などの諸国を転々と巡り、紀元前4年に伊勢の国にたどり着き、五十鈴川上に現在の伊勢神宮内宮(ないくう)を創建したとされる。斎王の始まりを示す存在としても紹介される。

最後に、本殿周辺には、八幡神社と道主貴神社が祀られているらしい。祭神は、八幡神社は応神天皇こと「誉田別命」と「大山祇神」で、道主貴神社は市杵島姫命とオオクニヌシ。なかなか面白い組み合わせである。「道主貴」は宗像三女神を指すそうです。

→本殿右摂社末社

本殿右に摂社・末社がある。その前に御神木について脱線させます。

左から見て行きましょう。

「木花佐久夜毘女神社」にはコノハナサクヤヒメです。浅間神社などに祀られています。

「龍田神社」は志那都比古神・志那都比女神です。伊勢神宮の内宮と外宮でも別宮で重要視されている神ですね。その本宮は「龍田大社(私のNOTE)」で二十二社の1社。

「藪中神社」にはナント・・久延毘古命(クエヒコ)こと案山子(かかし)ですね。この案山子ですが智恵の神ですね。大神神社(私のNOTE)の摂社など一部の神社で祀られているレアな神様の認識です。

「愛宕神社(私のNOTE)」と「秋葉神社」と火の神・カグツチを祀ります。

「金刀毘羅神社」にはオオクニヌシこと「大物主命」ですね。

「稲荷神社」には伏見稲荷大社(私のNOTE)よりウカノミタマと思わせつつ大田命のようです。

→本殿左「斎殿(いみどの)」

斎王の場所という意味だろうか。

▽祇園祭

京都・祇園祭(私のNOTE)の宵山の日に行っていたが、近年は海の日の前日日曜日にしたようだ

江戸時代の灯篭にはスサノオと漢字で書かれており、信仰が篤かったとする

他の方がお祭りを見に行ったので参考にどうぞ。

▽秋祭り

▽獅子舞

▽御輿

▼メディア情報

『奈良)神社分霊を1年守り引き継ぐ 御杖神社のお当渡し』どうぞ。

これ以降は本NOTEの下にあるコメント欄で追記します。

▼旅行記

▼セットで行くところ

三重

多いので絞り込みます。(検索は「やんまあ 三重北シリーズ」)

奈良

多いので絞り込みます。(検索は「やんまあ 宇陀シリーズ」)

▼仏像展

#御杖村

#倭姫命

#ヤマトヒメ

#日本書紀

#菟田筱幡

#皇太神宮儀式帳

#佐々波多宮

#倭姫命世記

#佐佐波多宮

#奈良

#宇陀郡

#御杖村

#久那斗神

#八衢比古

#八衢比女

#道饗祭

#牛頭天王

#九頭大明神

#天叢雲剣

#草薙剣

#木花佐久夜毘女神社

#コノハナサクヤヒメ

#祇園祭

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#御朱印

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#奈良

#奈良シリーズ

#宇陀シリーズ

#伊勢本街道シリーズ

旅行・おでかけ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?