北斎「春郎期、宗理期編」永田コレクションの全貌公開第一章 島根県立石見美術館2023/12/23~2024/02/12

葛飾北斎の春郎期と宗理期に焦点をあてた展覧会です。

この展覧会の特徴は、北斎の研究者永田生慈氏が研究のために蒐集したコレクションを、その研究内容に沿った形で展示されている所です。

そのため、多数の展示作品があり、それらが明確に分類されていて各々の解説が詳しく、また「現存するものはこれ一つまたは数点」といった稀覯な作品や資料を見ることができます。

今回は永田コレクションの中から、北斎の70年に及ぶ画業人生の初期にあたる春郎(数え20~35歳頃)期、宗理 (35~45歳頃)期、時代でいうと安永七年(1778年)~寛政六年(1794年頃)~文化二年(1805年頃)までの作品が中心となっています。

なお、宗理と名乗ったのは寛政六年(1794年頃)から三年弱で、その後「北斎辰政」さらに「画狂人北斎」等々と号するようになりますが、宗理襲名後に確立した抒情的な画風が一貫している1805年頃までの10年間を「宗理期」とよぶそうです。

トップ画像は中判錦絵「伊達与作せきの小万 夕照」(享和期1801~1804年頃)

この絵の右半分に、本来は切り離される別の絵 ( あづま与五郎 残雪 )がついたままになっている二丁掛とよばれる珍しい体裁の作品です。

宗理期の作品に分類される

1 永田生慈氏について

フランス、イギリス、アメリカなど海外のもの

展示解説より引用します。永田生慈(1951-2018)は、島根県津和野町出身の北斎研究家です。元太田美術館副館長兼学芸部長。北斎に関する数多くの論文・著作を執筆し、国内外で多くの北斎展の監修をつとめました。

その貴重なコレクション2,398点を、2017年に島根県へ寄贈し、それらは現在、島根県立美術館 ( 島根県松江市袖師町 ) が所蔵しています。

永田氏の遺志により、コレクションは島根県外不出ということです。2023年2月~3月にかけて、島根県立美術館で同タイトルの展覧会が開かれました。今回の展覧会は、「石見特別版」と銘打って、島根県立石見美術館(益田市有明町)で行われています。

「これが北斎?あれも北斎!知られざる若き日の軌跡」

北斎が長い画業人生の中で、複数の名前を使ったことは知っていましたが、「春郎」と「宗理」が所属していた画派にちなんだものだとはこの展覧会で知りました。

春郎は、役者似顔絵の第一人者勝川春章に19歳で入門し、その翌年から師匠の字をもらって名乗ったもの。

宗理は、琳派の流れをくむ俵屋宗理の名を継いだもので、師匠の宗理は古宗理とよんで区別されます。北斎が画派を離れるにあたり、その名を門人の宗二に譲り、宗二は菱川宗理となったそうです。

勝川派の浮世絵師だった春郎が、どのような経緯で琳派の流れの宗理派に入り、一門の頭領になったのかは、よくわかっていないそうです。

( 展覧会図録p333~336には、この件について「大きな謎」としながらも、俳諧の人脈が関係しているのではないかという永田生滋氏の考察が載っていました)

ここからは、私の印象に残った作品の写真を載せます。

展覧会の順番とは異なりますが、まず、肉筆画から。

錦絵や様々な摺物もきれいで細かくて、描かれている物も面白かったのですが、肉筆画を見ると、伝説上の人物が本当に実在していたんだ、という実感がわきます。

2 肉筆画 春郎期

春郎期の肉筆画の現存遺品はわずかで、今回展示されている以下の3点は

大変貴重なものだそうです。

とくにこの「鍾馗図」は、春郎の落款を有する本画(完成品)では、現存する世界で唯一の肉筆画。

無鑑ながら、春郎期末から宗理期に入る前に制作されたと考えられています。人物の配置にリズムがあります。

初公開の肉筆春画。右に、近江八景に因んだ和歌を翻案した狂歌が、左に、その歌に則した絵が描かれています。顔や身体の表現は控え目。

こちらも無款で制昨年も不詳ですが、絵柄から春郎期の作とした考察が提示されていました。

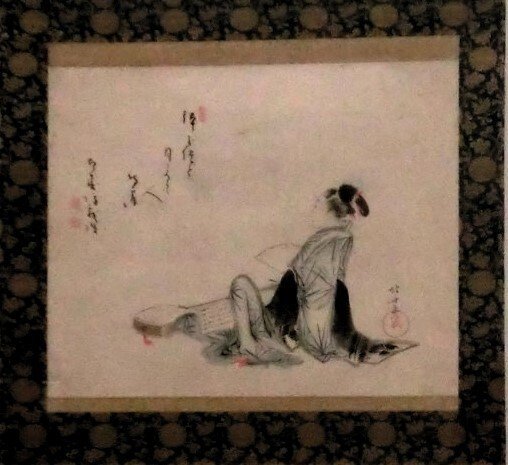

3 肉筆画 宗理期

宗理期からの肉筆画はわりと多く残っているということで、展示数も多くありました。

北斎39~42歳

この写真がよくないので・・・伝えることが出来ませんが

実物はもっと線がのびのびして、微妙な顔の表情が点のような目と唇で表されていました。水色の彩色が美しい絵です。

北斎45~47歳

これも実物は、もっと生き生きとしています。

襟足と草履の白色が絵全体に鮮やかな印象を与えていました。

北斎36~39歳

渋い顔立ちに、墨染の僧衣がかっこいい古狸 ( ムジナ ) の守鶴和尚。

分福茶釜のイメージが覆ります。

北斎44歳頃

この絵は何だか怖かったですね。視線を感じました。

縁起物というより厄除けになりそうでした。

北斎46歳頃

これは本気出して描いたぞ、という凝った感じがします

1805年頃

上の「中国武人」と似た格好の人物が描かれている「新編水滸画伝」。

北斎が描いた読本挿絵の代表作とのことです。

展示解説を要約すると「・・・中国の長編小説「水滸伝」を曲亭馬琴が訳出し、北斎が挿絵を担当して人気を博した読本。後に挿絵を巡り二人が衝突して、馬琴が降板し、二編からは別の作家高井蘭山が訳出を担当」・・・。

いつの時代も何のジャンルでも創作の現場は熱い。たかが読本、されど読本。

4 春郎期の作品から

春郎期には、北斎はおもに役者絵を中心にした錦絵 ( 他に、相撲絵、美人画、武者絵、名所絵、おもちゃ絵など様々な画題を描いた)、版本では黄表紙を中心に芝居絵本、噺本、洒落本の挿絵など多彩な作画活動をしたそうです。

寛政三年~五年(1791~1793年)

寛政三年~五年(1791~1793年)

現代のダンスユニットに通じるようなフォーメーションとグルーブ感。

衣装は奇抜だけど、洗練されたエンターテイメントという感じがします。

寛永五~六年(1793~1794年)

解説より「フランスの作家ゴングールによって「北斎」(1896年)に記載されながら長くその存在が確認されてこなかった摺物。北斎が描いた大小以外の摺物では、現存遺品中の初作とされる」これも現存唯一だそうです。

6 宗理期の作品から

宗理期には、富裕な趣味人からの私的注文による浮世絵版画である「摺物」や、狂歌本の挿絵、読本 (文字が中心の長編小説) の挿絵、肉筆画を多く手掛けるようになります。

そのため、版本の展示点数が多く、その種類も豊富でした。

江戸時代の文芸全般に興味のある方にとっても一見の価値ありです。

狂歌本

宗理襲名後しばらくは、有力浮世絵師(歌川歌麿・鳥文斎栄之・北尾重政ら)との共同制作、1図のみの作画が多っかたのですが、摺物分野でその実力と人気が認められると次第に、単独で挿絵を担当するようになりました。寛政十一年(1799)刊「東遊(あずまあそび)」では挿絵全29図を北斎一人で描き、「みやことり」では狂歌師のほうから是非にと依頼を受けて筆をふるっています。

狂歌師は、朱楽管江、唐衣橘州、便々館鯉鮒、三陀羅法師、朝倉庵三笑、桜川慈悲成らの名前が解説にのっていました。

全23図が完存するのは永田コレクションと

アメリカシカゴ美術館のみ

数ある北斎の狂歌本の中でも傑作とされる

元は狂歌本であったのを、挿絵の評判が良かったので

狂歌を省いて挿絵を色摺にかえて刊行された

50人の狂歌師の肖像とその者が詠んだ歌が載せられている

こちらは生け花の教本。

こちらは黄表紙。作者の山東京伝は浮世絵師でもあり、北斎との連作が多いそうです。

宗理期の錦絵

解説を要約しますと「宗理を襲名して独立するまでの三年間弱の間は、錦絵は全く確認されず、勝川派との間で何らかの取り決めがあった可能性もある。名所絵では、東京と近郊を題材にした、風景とともに風俗を盛り込んだ大判の、当時人気を博した摺物風のものと、西洋画法に似た構図と描写を用いたものがある」

前者の名所絵の一つがこちら

後者の名所絵がこちら

小さい絵です。一枚が名刺位の大きさです。

右上 駿河甼、右下 堺町

左上 日本橋、左下 両国

「総州屋から出版されたこの揃い物の袋には「阿蘭陀画鏡 江戸八景」と書かれ顕微鏡の絵が描かれている。その意図は異国趣味を演出するためか、または顕微鏡で覗き見るほどに細緻な表現であることを強調するためであろう。各図で透視遠近法を駆使して自然な奥行を表し、線を細かく重ねて陰影を表現するなど西洋銅版画からの強い影響が窺える。当該期における、北斎の西洋画法への傾倒ぶりを示す好例として名高い」

拡大しても画像が荒くて解説文の確認は難しいですね。

私は袋に描かれていたという顕微鏡の絵の方に興味があります。

5 津和野藩伝来摺物

摺物とは、広く ❝ 特注による非売品の配りもの ❞ の版画のことで、おもに富裕な趣味人が個人やグループで資金を出して発注していました。

大量生産の錦絵とは違い、制作部数は少数、採算度外視で贅沢な画材を使用することがありました。画題は自由ですが、大衆的な錦絵に比べ、文房具など静物や、古典文学に材を取ったものなど教養人の高尚な趣味にそったものが多く見られます。永田コレクションには、石見国の津和野藩 (現在の島根県津和野町)に伝来した大部の摺物群より、北斎の摺物118点と北斎門人らの摺物26点、計144点が収められています。

これらは、春郎期の大小3点と、北斎が宗理に改名して初めに描いたと考えられる寛政七年(1795年) の大小2点から同12年(1800)までの毎年の大小を網羅し、また、天明・寛政期 (1781~1801) の狂歌摺物が多数含まれています。

この時期における北斎の様式変遷を概観できる点、狂歌・俳諧両分野における北斎の人脈をうかがえる点で重要という事で、一つのカテゴリーに分類されて展示されていました。

本当に様々な画題のものがあり、全体的に小型のものが多かったです。

私の一番気に入った作品をご紹介します。

大きさ6.8×10.8cm の小さな絵です。左側に「青柳の煙る下から春風に ふきつけられてもゆる若草」と賛がついています。摺物とは思えない柔らかい筆遣いと淡い色彩。紙にもこだわっていて、本当に上品な感じがします。まさに「これが北斎?」という作品でした。

俳諧摺物

狂画摺物に比べて遺っているものが少ないそうです。

上の紙には俳句が書かれています、解説によると、雪中庵完来の句で締め括られています。この雪門派の俳人らと北斎の作品は他にもあり、北斎の俳諧における人脈が窺える、ということです。

様々ななりの人々

大小(大小暦)とは

江戸時代の暦は年ごとに、大の月と小の月が変わりました。それを絵や文字に潜ませて描いた摺物が大小。毎年発刊されました。

色々なバリエーションがありました。

複数展示作品がありましたが、一つだけ紹介します。

肉筆画のように線が細くて柔らかい感じです。

しかし、解説がないと読解は難しいですね。

「碁盤人形」は碁盤の上にのせた人形を操る座敷芸。人形を操る男性の着物に「辰」の字、人形の帯に「小、正、三、五、六、八、十」と小の月があり寛政八年とわかる。左下の小さな「斗園」印は中出斗園なる彫工(あるいは工房か)の印で、同印がおされた大小が多く遺存する。

6 北斎の死亡通知

最後の一部屋に、宗理期以後の北斎 (葛飾北斎→ 戴斗→ 為一 → 画狂老人卍 ) の作品が、数点ずつコンパクトにまとめられていました。

ここの目玉は、なんといっても娘お栄 ( 葛飾応為 )が門人の北岑 ( ほくしん ) に宛てて出した北斎の死亡通知の実物ではないでしょうか。

唯一現存するものだそうです。

深川下之橋

北岑様 栄拝 葬式明十九日四ツ時

卍儀病気之処養生

不相叶 今晩七ツ時に

病死仕候 右申上度

早々如此御座候 以上

四月十八日

こちらも注目。北斎自筆の書簡。

左上に自身の横顔と、娘お栄の似顔絵が描かれています。

北斎80代後半と考えられている

こちらも貴重です。文化十一 ( 1814 年 )に出版された北斎漫画(初編)の版木。彫師の名前はありませんが、まさに匠の技。

7 美術館のホスピタリティ

私が好ましいと思った鑑賞者にむけたサービスをいくつか紹介します

右 作品と並んで提示されているが邪魔にならない大きさ

展覧会入口のところにさりげなく提示してある「写真撮影OK、SNS投稿 OK、フラッシュ禁止」の注意書き。

展示作品と並べても浮かないように配慮してある「再入場OK」のお知らせ。

可にしろ不可にしろ、明示してあると有難いですね。

どちらも鑑賞者の目線の先にあり、気がつきやすくて良かったです。

右 スタンプシールのフクロウは「成身院童子曼荼羅経」に登場

銃筒を構えている武士は「津和野藩伝来摺物」の(大筒)

前期展示と後期展示の両方見ると、何かが頂けるというスタンプカード。(引き換え期間1/17~2/12) 前期と後期で展示の約9割が入れ替わるということで、後期展示も観に行きたいと思います。( 津和野藩伝来摺物は何と二週間ごとに入れ替わります )

美術館入り口にある図書コーナーと閲覧机。過去の展覧会の図録や、美術、音楽、舞台芸術全般の雑誌が自由に読めるようになっています。

8 図録「永田生慈 北斎コレクション総目録 I 」

重さ約1kg

3300円

「春郎期」「宗理期」「津和野藩伝来摺物」の図版のほか、永田生慈氏の未刊の書籍「北斎 生涯と作品」から一部、整理した論考が収録されています。

春郎期の一時期に用いられた叢(クサムラ)という画姓について、俵屋宗理派の系譜についてなど、まだよく解明されていない部分を、様々な資料から読み解いて考察されていて、面白かったです。

巻末には、展示してあった作品解説もそのまま載っていました。

狂歌の現代語表記や風物の解説がのっており、当時の文化、風俗も分かります。

永田氏のコレクション全体と研究成果をまとめることを目的に、全4巻刊行予定だそうです。

美術館は18時まで、ミュージアムショップは17時30分まででした。

美術館の入っている複合文化施設グラントワの中庭。

回廊の照明と池がきれいでした。

以上。

読んで頂いてありがとうございます。サポートは、次の記事を書くための資料や交通費に充てる予定です。