悠久の水墨画

西荻窪で傘が飛ばされ線路に入ってしまい中央線は30分以上の遅延。新宿駅は列車の到着を待つ人でおしくらまんじゅう。一抹の出来事が大パニックを巻き起こす。仕事に遅れて我先にと人混みを掻き分けるサラリーマン、おばあちゃん。京都に水墨画の雅趣を堪能しに行く自分とのコントラスト。京都は京都で狂騒曲の予感がしてきた。東京駅から9時39分発の新幹線のぞみ。品川ではなく東京にして良かった。自由席の窓際に座れた。この暑さでも富士山の雪は残っている。

京都駅前、市バスD2乗り場から206・208号系統で博物館三十三間堂前に下車。金閣寺の目と鼻の先に下宿していた立命館大学時代は京極の映画館に市バスで通った。

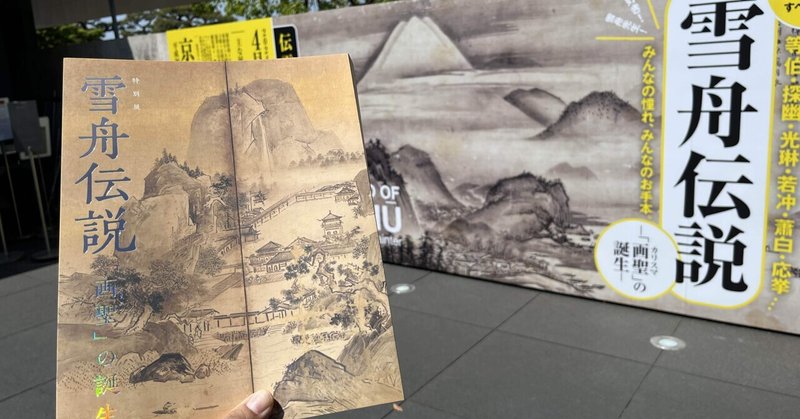

雪舟を知ったのは小学生。歴史マンガだった。美術に興味はなかったが、歴史の深い大和に住む人間として、モノクロの絵が悠久の時を奏でてくれた。西洋画に興味を持つのは20年以上もあと。絵画といえば、山下清と雪舟だった。

京都国立博物館は庭の雄大さが特徴的。この広さは大都会では難しいだろう。ロダンの有名すぎる彫刻。修学旅行生は興味ないようだが、とんでもなく凄い。

考える人というより、その背中は「地上で愉しく遊ぶ人間を羨ましそうに見下ろす神様」という感じがした。絵画と違い、彫刻は後ろからも見なければ真実は見えない。

肝腎要の水墨画、予想どおりガラスケース越し。保存のためには仕方ないが、刑務所の面会。過保護すぎる絵画は腫れ物に触るようで心の握手が難しい。トップバッターから『四季山水図』で来たが良いと感じなかった。もう少し近くで見たら変わったか。小学生の憧憬は迷子になった。

唯一、迫力があったのが『慧可断臂図』。岩の大きな眼力が圧倒する。水墨画の真骨頂は風景より人物。

百年の恋が冷めたかわりに最も凄かったのは円山応挙の『山水図』。霞む山の手間に巨大な影。人間の癌細胞のようにうねっている。生命力と死力。とてつもないパワーが宿っている。これぞ水墨画の到達点。雪舟ではなく応挙が百年の孤独を突きつけてきた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?