外部連携と労働生産性(中小企業白書2020年度版より)

中小企業白書2020年度版、「第2部 新たな価値を生み出す中小企業」「第1章 付加価値の創出に向けた取組」の続きです。

今回は、「第6節 外部連携・オープンイノベーションの推進」から「外部連携」です。

以下、特記した場合以外、引用は中小企業白書2020年度版から、図はそちらからのキャプチャー画像です。

伍魚福は、工場なきメーカーですので、「外部連携」なくしてものづくりはできません。

そういう意味では、「外部連携」が当たり前です。

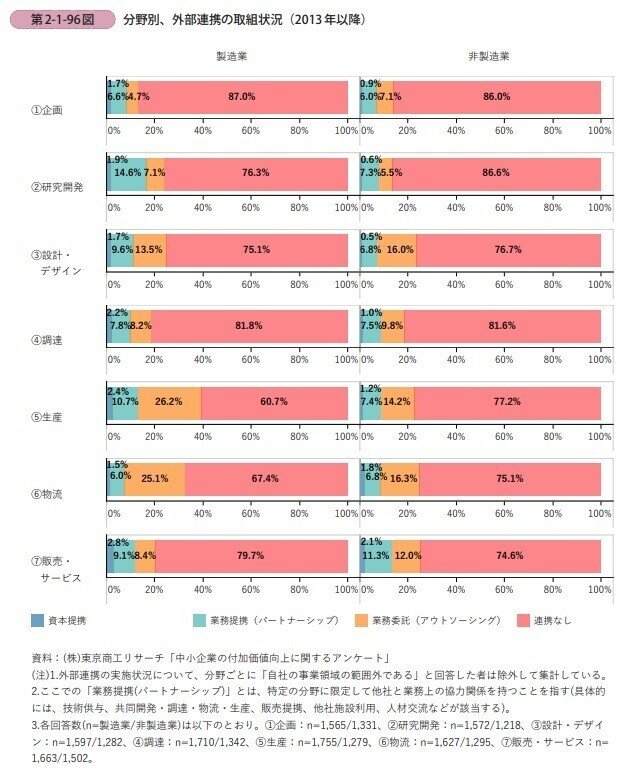

下記の選択肢でいうと、「設計・デザイン」、「生産」、「物流」の部分で外部にお願いしている形となります。工場の皆さんと企画段階で相談していることも多いので「企画」と「研究開発」も外部連携しているという解釈もできそうです。

販売面で業務委託をすることもありますので、ほぼ全ての段階で外部と連携してますね。

意外に外部連携している企業が少ないように見えます。

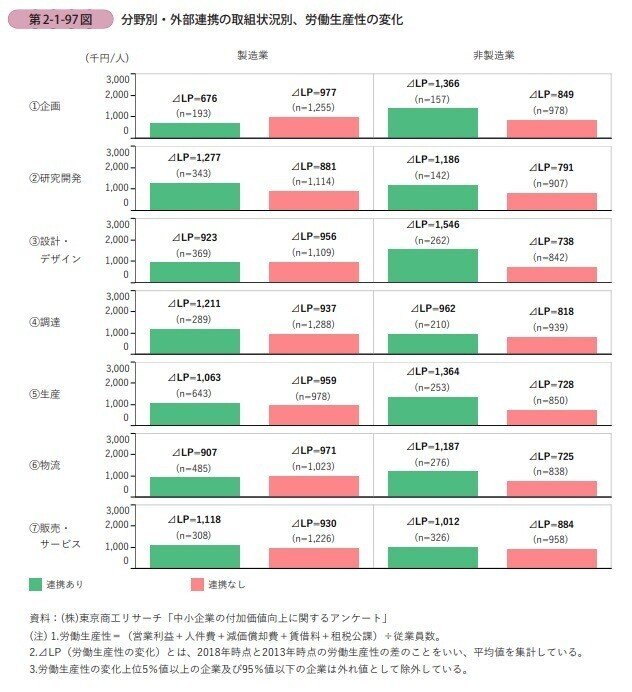

外部連携をしている企業の方が概ね労働生産性が高い傾向にあります。

製造業では「研究開発」を、非製造業では「設計・デザイン」や「生産」で外部連携している企業が特に生産性が高いのが目に付きます。

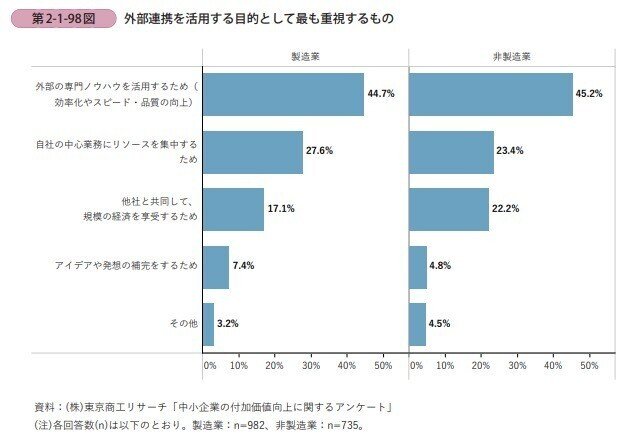

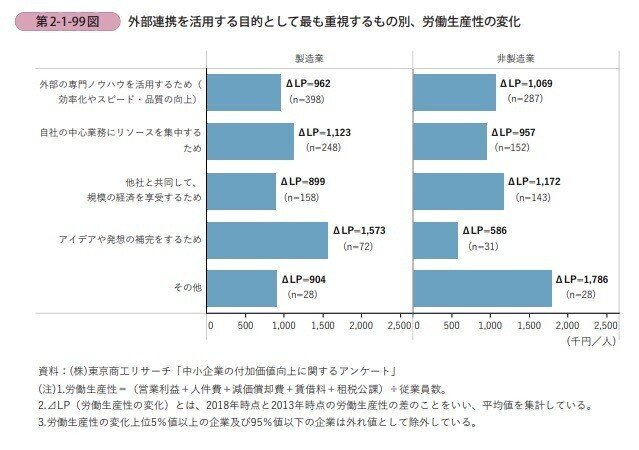

外部連携の目的についての調査ですが、まあ、当たり前の結果ですね。

「他社と共同して規模の経済を享受する」という視点は伍魚福ではあまりなかったですが、結果的にそうなっている部分もありそうです。

外部連携の目的別では、製造業で「アイデアや発想の補完をするため」、非製造業では「その他」、「他社と共同して、規模の経済を享受するため」とした企業の労働生産性が高いという結果です。

非製造業の「その他」では、「納期を重視するため」、「自社ではコストが合わないため」、「人員不足を外部から補填するため」というような、業務平準化のためというような目的が挙げられるそうです。

伍魚福の物流の外注も同じ様なことが言えそうです。

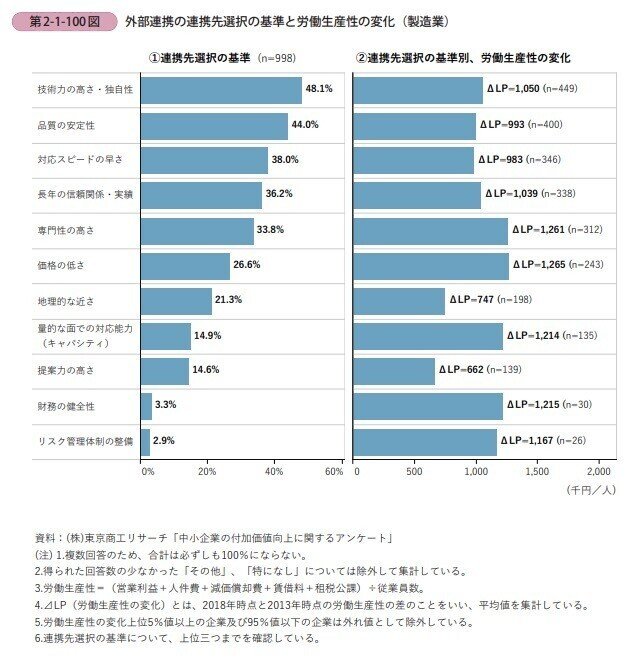

製造業の外部連携先の選択基準でもっとも多いのは「技術力の高さ・独自性」です。続いて「品質の安定性」、「対応スピードの速さ」となります。

これも想定の範囲内、という感じですが、労働生産性の変化の大きいものは「専門性の高さ」、「価格の低さ」、「量的な面での対応能力」、「財務の健全性」、「リスク管理体制の整備」となっているところが興味深いです。

選ばれる外注先になるための重要要素と言えそうです。

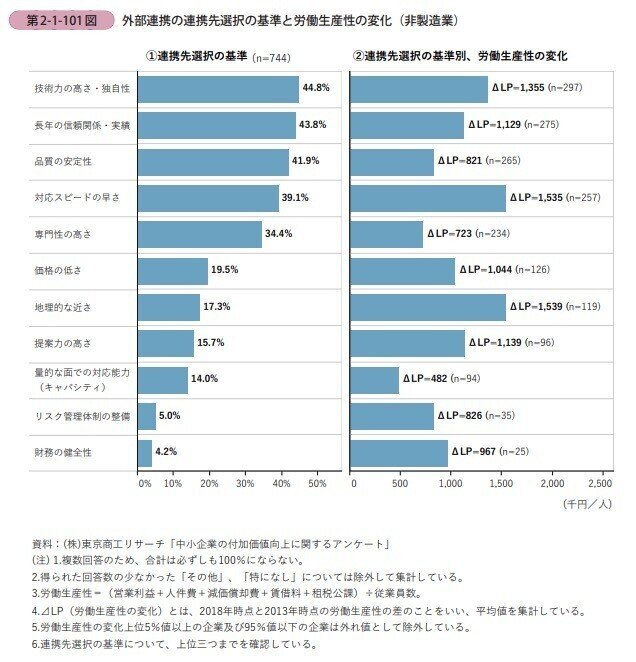

非製造業の外部連携先の選定基準でもっとも多いのは製造業の場合と同様「技術力の高さ・独自性」ですが、2番目に「長年の信頼関係・実績」がくるのが大きな違いです。

労働生産性の変化の大きいのは、「対応スピードの早さ」、「地理的な近さ」が上がっているのは、非製造業の業種・業態が関係している様に思えます。

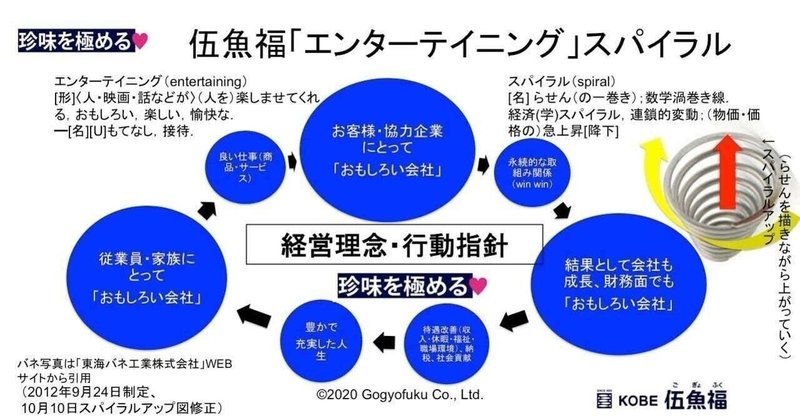

外部連携なくしては伍魚福のビジネスは成り立ちません。

この調査結果を参考に、さらに外部連携を強化するとともに、外注先の皆さんの「おもしろい」につながっているかを考えたいと思います。

結果として、伍魚福ももっと「おもしろい」状態になれるはずですね。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan