全体最適で考えてみるのはいかが?

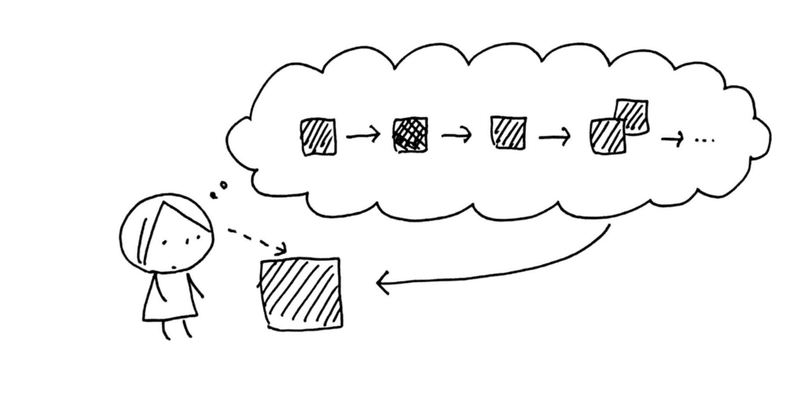

全体最適とはなんなのか。

対義語には、部分最適という言葉がある。

私は根本的な部分に視点を置き、俯瞰して物事を見ることが大好きだ。

それは、過去の素晴らしい方々との出逢いや、機能神経学/感覚運動科学との出逢いが私のターニングポイントとなり、全体最適的な考え方を身につけることができるようになった。

普遍的な部分に視点を置き、原理原則を追い求め、全体最適を考えら得れる人間が今以上にこの世から増えれば私はより良い社会になるのではないかと思っている。

もし世の中の普遍性を捉えることができ、原理原則を理解し、全体最適的思考力を身につけ世の中を見ることができれば、多角的な視点からより本質を捉えられるようになる。

ここで一例を挙げてみる。

私の専門分野である身体に関することで例題を作るとすれば、今回の対象者は痛みを持った患者様だとする。

目的は「痛みを改善すること」である。目的が何かをハッキリさせることは非常に重要なのでここで念押ししておきたい。

まず部分最適からあげると、これは「筋肉」や「骨」「関節」の機能を改善することにあたる。

では全体最適とはなにか。それは「脳」の機能を改善することにあたる。

これらがどうして部分最適と全体最適なのか。

まず一般的なのが、部分最適。これは多くの現場で行われていることになる。(別に批判したいわけではない)

部分最適は、部分が最適化され改善されることを示す。なので、仮に痛みが筋肉にあれば、筋肉に視点を向け筋肉をどうしようかを考える。

一方全体最適になると、筋肉や骨や関節の状態や機能のコントロールを担っているのが脳なので、脳の機能を改善することにより、筋肉も骨も関節も機能改善するのではないかと考え、脳にアプローチする。これを全体最適という。

「筋肉」などといった、部分に視点が寄っているのではなく、身体全体を俯瞰して捉え、身体全体のシステムが改善することを意図としている。これぞ全体最適である。

ここで少し前に戻り、今回の患者様の目的を考えてみよう。

それは、「痛み改善」である。

決して、筋肉改善でもなければ、「骨改善」でもない。

結果として筋肉や骨に異常をきたしているのかもしれないが、本質的には脳の機能の問題であり、根本的に改善しなければならないのは脳機能になる。

これは身体という全体のシステムを理解し、俯瞰して多角的に捉えることができればこの視点になれる。

今回は一例として身体のことを挙げたが、これは社会システムや日々の現場にも汎用し考えることができる。

常に部分だけを最適化させる方法を考えるのではなく、全体から考えて、俯瞰的に捉えた時、本質的に何を改善しなければならないのかを考えることが非常に大切になる。

部分は改善できても、全体が改善できていなければ、本質的に改善したとは言えない。それはただ目の前の小さな課題が改善しただけにすぎない。また時間が経てば、同じ問題が発生するであろう。

最後に私の考えを述べて終わろうと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?