ロジカルシンキングってめちゃ窮屈だと思って、ちゃんと考えてみたら実はめっちゃ自由だった件

はじめに

論理的に考えるというを考えている。2013年から特に無資格でコンサルタントを名乗っていけど、未だに論理思考がわからない。最近いくつかのきっかけで、自分なりの解決の糸口が見えてきたので、整理してみようと思います。完全に備忘です。

ロジカルシンキングとは、ロジックツリーを意識することである

論理思考の代名詞的な本から読み返しました。めっちゃいい本。過去、曖昧だったロジックツリーの効果と作り方を明確にしてくれた書籍。復習がてら取り組みました。そしてこのレベルは理解できていた。と思う。

次に応用としてロジカルシンキングの実践編をやりました。メールの書き方を通じて情報をロジカルに整理していくことを体得していく形式なのですが、この辺も普段から意識できていることがわかりました。

本書にも関連するが、ロジカルは、物事をシンプルする(認知不可を下げる)という点で。考えるときよりも、伝えるシーンで強力なサポートをしてくれることを痛感している。例えば、業務でメールを書く際には、共有/意思決定の依頼/内容確認・承認のどれかをタイトルにいれることで相手の理解を促進することができると考える。内容を記載する際にも、「意思決定の依頼」だとするのであれば、「背景」と「質問」に分けて記載。質問についても想定される回答の選択肢とその選択肢以外、なのかを記載しておくようにしている。これにより、レスポンスの速度も早くなるし、相手との認知のズレも小さくなっている。

ロジカルシンキングとは、答えがないゲームを楽しむ方法である

ロジカルシンキングが結構コンサバなかんじだったので、振れ幅を大きく実践に手を出しました。

読んでいくと、著者の主張が提示され、この辺は、N=1の意見かもしれないですが、ぶっ刺さるくらい納得感がありました。というのも、これ、上司のキョン氏が言っていることと同じなんですよね。

「答えのないゲーム」の戦い方

①プロセスがセクシー

→ セクシーなプロセスから出てきた答えはセクシー

②2つ以上の選択肢を作り、選ぶ

→ 選択肢の比較で”より良い”を選ぶ

③炎上、議論が付き物

→ 議論することが大前提、時には炎上しないと終われない

次に「示唆」これは、僕がうまくできずに、ずっと頭を悩ませていた問題。事実の積み上げだけだと、「整理してくれてありがとう・・」で終わるし、尖った示唆を伝えると、論理展開が???となっており、どの程度の思考のジャンプが許容されるのかがつかめない。そこに実践的なガイドを提示されて、読みながら、ほぉーと変な声が出てしまいました。

「見たままですが」

→「何が言えるっけ?」

→「それは何人中何人」

→「”にもかか”構文でいうと」

たたき台を見たら「見たままですが」とハードルを下げつつ、口火を切って、(何が言えるっけ?)と考える。次に(それは何人中何人?)を意識しつつ、100人中3人位が該当する様な尖った示唆を提示する。そして、典型例を提示して比較して、”にもかかわらず”という言葉で示唆が妥当と感じるようなロジックを提示する。この辺は実践的で勉強になりました

あと、議論は時に、炎上しないと終われない、という話に付いての話です。譲れない信念や感情が先立って、頭では割り切れない!!そんな時に同書すると良いのかな、っていう話です。著者は対応を「B◯条件」と命名していました。簡単に言うと、「もし〇〇だったら、あなたの意見は正しい、だけど今回は〇〇ではないので、あなたの意見は正しくない」と伝える技術です。

「B◯条件のルール」

①A(自分の意見)とB(相手の意見)を真っ向から対立させて議論してしまうと、「答えのないゲーム」においては、「水掛け論」になってしまう。

②だからB(相手の意見)を直接否定してはいけない。相手の意見を直接否定した瞬間に水掛け論に突入する

③だから、B(相手の意見)が◯となる(成立する)「条件(b)を提案して、その「条件」を否定(a)する。

要約すると、お互いの「答え」のぶつけ合い(A vs B)ではなく、「条件」で議論(A◯条件 vs B◯条件)することで、「答えのある」ゲームへ転換せよ

この本は、偏りや飛躍も感じましたが、実践知をもとにロジカルシンキングを道具として利用している著者の考えに共感できる点が多かったし、ゲームに勝つためにロジカルシンキングをつかうという様に、ゴール設定をかえることで、適用シーンがが比較して多く想起できて、ロジカルシンキングを身近に感じることができました。まだまだ可能性を感じるなー。

ロジカルシンキングとは、イマジネーションを引き出す下処理である

正直、あまり期待せずに手に取った本なんですが、、、、真逆で評価が高いです。僕がロジカルシンキングについてできていないと感じている点について、要素分解してきれいに回答してくれている本です。

著者は過去にフェルミ推定に関する書籍も書いていて、こちらも読んだことがあったのですが、面白いし整理されているが、試験対策感があった記憶なので(おぼろげですみません。。読み返してみようと思います)今回の書籍もコンサルタントの試験対策的な本なのかなーと思って手に取りました。

内容については非常に実践的に学びになった。最初の心構えでは、論理思考になれない人が陥る罠が紹介されていて、自分も余裕がないときにはまさに陥っていることでもあるなーと共感。特に「原因4:結論の仮説によって検討の内容が偏る」は、まさに陥っていることを自覚している罠。課題分析をそこそこにソリューションの検討に入ってしまうことがあるので、課題について論拠の甘さを指摘されたさいに、時間をかけて検討していたソリューションが無駄になってしまう、、、ということが多々ある

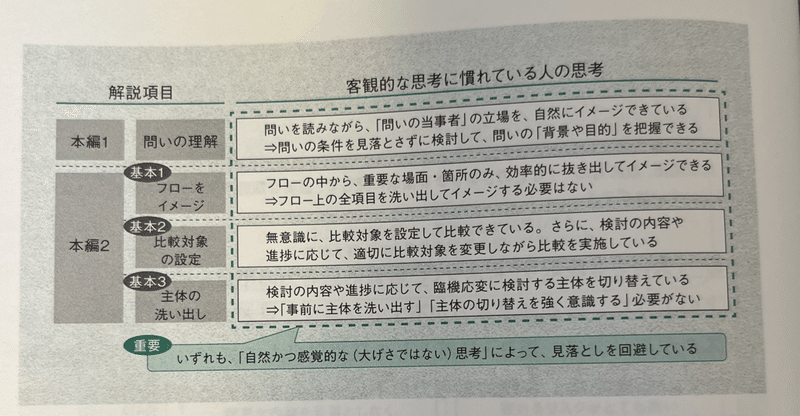

思考の偏りを減らす方法の一つとして提案されているのが、主体(誰が)、フロー(どんなプロセスで)、それは何と比較して、の3点を意識すること。本書の表現ではこれを「おおげさに」することで、思考の偏りから脱却できる可能性があると記載する。一つの軸に沿って愚直に考えてみる、というのは、面倒だけど抜けを発見するためには強力だと思っているので、やってみようと思う。実際には同種の目的で、ユーザーストーリーマッピング等をやっているので、にていることをやっているが、意図を再認識して実施してみようと思った。

この書籍を良いな、と思ったもう一つの理由は、「課題」を考えるためのステップに比較的多くのページを割いている点です。課題の特定は重要だと思いながらも考えるステップが属人的だったり、言葉少なだったりするので、本書で思考ステップと留意点を整理することができたのは非常に良かった。アプローチとしては状況別に2つ。課題が身近であれば、なぜなぜ分析の様に深堀りを進めていくこと(こちらについてはあまり触れていなかった)。もう一つのアプローチは、切り口を洗い出して組み合わせる、ということ(これは説明されて納得感があった)。複数出てくる切り口(ユーザーの性別、年齢の様なシンプルな属性情報から、資産の稼働率などのような、業界特有の切り口まで)をいきなりかけ合わせると次元が高くなって、課題に対する影響度合いが見えにくくなってしまう。なので、評価したい切り口をグルーピングして、優先度付けして、順に掛け合わせていくことで、課題の本質に迫っていこうというアプローチである。本書では、スポーツジムの例を上げて、最初は「営業時間ごとの利用率」*「利用者の年齢層」の2軸で評価して、その後に「器具の稼働時間」*「その時間に来場できる客層」を分析。ジムは固定費ビジネスなので、施設の稼働率を上げる必要があるという前提から、それらの客層を取り込めない課題(費用、入会のハードル、居住地とジムの場所までの距離、等々)といった、具体課題に落とし混むまでの過程を書いている。これは一連の流れとして整理されると自分が抜けているステップを確認することができて、非常に良かった。

気になる点としては、本書で「課題」と表現としているが、実際には、「問題」と「(実践上の)課題」に表現を分けたほうが伝わりやすいのではないかなということくらい。

※p193のアプローチ1とアプローチ2を異なる表現で、方法1と方法2として整理した図

そして、最も印象深かったのは、この主張。思考力とは想像力と論理力のかけ合わせ、そしてそこに知識の量をかけ合わせたものが検討結果。論理的に考えて思考のヌケモレを補うことで、想像力が妄想にならずに着地することができて、それを思考力と呼ぶ、と受けとりました。ほんと、いい本だった。

ロジカルシンキングとは、自己批判を使って見えなかったことを見ようとすることである(※今後アップデート)

(先の思考力は、論理と想像による、という点とつながる。とすると、想像の土台になる論理を批判して認知を広げることができれば、想像力が羽ばたく土台は広くなるのでは??という仮説で読み進め中)

ロジカルシンキングとは、道具である(※今後アップデート)

(上司推薦書籍。自己批判で土台を広げる、そのうえで想像力と論理力を掛け合わせるための思考法を選択して利用することができれば、より多様な示唆を出せるのでは??という仮説で読み進め中。

同じく切るでも道具によって、切り口は異なる。ノコギリできるのとチェーンソーで切るのは切り口が異なるじゃん。とするとカタログから道具を選んで色々使ってみたら、でてくる示唆もかわるのでは??という感じ。)

おわりに(2024/05/11時点)

元も子もないのですが、ここまで読んで、ロジカルシンキングについて思ったことは、「自分は時間を取ってロジカルシンキングをしていない」という気づきでした。なんか、書籍の上澄みを舐めて、現場で実践してみて、フィードバックを貰いながら、成功体験のみの部分を蓄積してきた感じです。体系的に学んでいないし、自分が学んだことを自己批判できていない。示唆が想起できないと言う課題感を持っていたので、試しに25分間、示唆を出し続ける。ということをやってみました。想起できなくなっても、25分間は想起し続けてみました、結果的には、論理の飛躍もありますが、思いもよらなかった示唆を出すことができることがわかりました。その上で、ここで学んだ体系的な知識を使ってロジカルシンキングの思考プロセスを是正することで、想像が妄想にならずに着地することができました。

あらためて、ロジカルシンキングを学ぶ機会って本当に少ないなーと思うと同時に、ロジカルに考えるって面白いなーと、改めて思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?