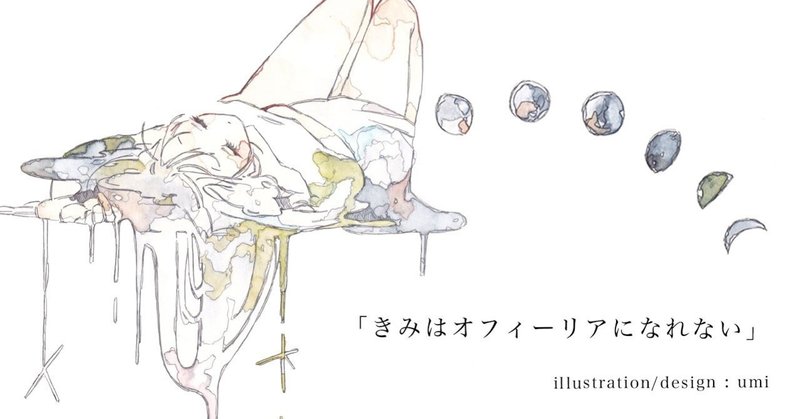

「きみはオフィーリアになれない」 安達凛子 前編 #002

先輩とは同じ大学に通っていたが、一緒の授業を受けていたわけではない。そもそも凛子は文学部、先輩は工学部で学部が違った。

知り合ったきっかけは、コンパか何かだったような気がするが、あまりよくは覚えていない。それよりも、同じ大学のキャンパス内なのに、普段自分が行き来している文系の校舎とは違う空間に足を踏み入れたとき、たったそれだけのことで、異世界に迷い込んだような、そんな大げさな感じがした。

会いたいと思った人に二度会うのは、出会うことよりもずっと難しい。研究室はかなり自由な雰囲気で、全くの部外者である凛子が迷い込んできてもごく普通に受け入れてくれ、それぞれが研究しているテーマについて解説してくれたりした。はじめはわかりやすい言葉でていねいに説明してくれるのだが、熱を帯びてくるとだんだん専門用語が多くなり、凛子は何を言っているのかわからなくなることもしばしばだったが、そんなふうに、自分のやりたいことに没頭している人たちを見ているのは、純粋に気持ちがよかった。

先輩は工学部で画像処理関係のテーマを研究していて、やがてその研究室で修士過程にすすんだ。先輩には同じ研究室に所属している美奈さんという彼女がいて、卒業と同時に結婚をした。先輩は卒業後、駅前の一等地にオフィスを構えるITベンチャーに入社し、昼も夜もなく雑事を含めたあらゆる仕事をこなし、新婚生活ではハネムーンにも行かなかったらしい。

卒業したあとも、先輩との関係は友人としての並行線を保ったまま、なんとなく続いていた。とはいっても、休みが偶然重なった日に一緒にランチをしたりする程度のものだったが、それでも社会人として接する先輩の雰囲気は、以前よりもすこし大人で、過ごす時間がすこし煌びやかに感じられた。先輩は多忙なのか、ときおり目の下に隈をつくり、疲れた表情を見せることもあったが、凛子のために時間を割いてくれた。せっかく会っても話すのは大学時代の仲間内のどうでもいい噂話ばかりだったが、凛子にとっては、かけがえのない時間だった。

意識が部屋の中にもどる。ソファの正面に小振りな液晶テレビがあり、その脇の棚の上に、大きな水槽が置かれている。凛子の住む1LDKには不釣り合いな大きさだが、これは先輩から預かっているものだ。エアーポンプの音が部屋の空気の振動の大半を占めるが、これは部屋に常に流れているBGMのようなもので、すぐに慣れた。

水槽の底に、白い魚が死んだようにうずくまっている。魚の名前は知らない。全体的に白くて、わずかに赤みがかった目を持つその魚はすぐにこの部屋に馴染んだ。なぜこれを先輩が私に預けたのかはわからないし、今となっては知る方法もない。あるとき、一緒に食事をしていたとき、何かのついで、という感じで、思い出したように、熱帯魚を預かってくれないか、と請われたのだった。先輩が何か頼み事をしてくるのは非常に珍しいことだった。

凛子はなんの疑問ももたずにそれを受け入れた。友人からもらったものなんだけど、あまり世話をしてやる時間がなくて、少しの期間でいいから、お願い。そう請われて。

(つづく)

サポート費用は、小説 エッセイの資料代に充てます。