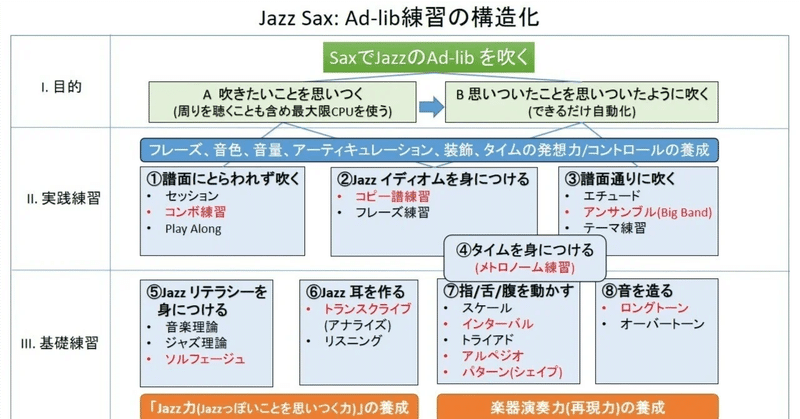

【番外編10】Bob Sheppardのサックスクリニックより Jazz Sax:アドリブ練習の目的別構造化

今回は小ネタです。

Facebookの友人がシェアしてくれたネタですが、2018年にサックス奏者のBob Sheppardが日本でクリニックを行った際の講義録的なものを、Chat GPTさんを使って構造化してしてみました。元ネタはこちら。

I. 前振り

上のリンク、実に生々しく為になる情報が羅列してあるのだが、項目が断片的かつ冗長で分かりにくいといえば分かりにくい。ナウなヤングの私としては、最近流行のChat GPMで整理してみたくなったということですな。というわけで、さっさと結果をコピペしてみよう。

II. Bob Sheppard のサックスクリニック要約

上記リンクに羅列してある項目をすべてChat GPTさんに読ませて、1) カテゴリー分け、2)それぞれのカテゴリーに関する重点項目のリストアップ 3) 最も言いたい事の要約、をお願いしてみた。結果は下記の通り。

----------------------------------

講義内容をカテゴリーごとに分け、それぞれの重要項目をリストアップします。

プレイヤーの成長と録音の活用:

(1) 優れたプレイヤーの録音を聴く。

(2) 吹奏と録音を同時に行い比較する。

(3) 自身の演奏と録音の差異に気付く。

(4) 吹き方を変えながら実験する。

演奏練習の方法:

(1) 初心者向けの素材から始める。

(2) 録音と同じテンポで演奏する。

(3) 聞いた音楽を模倣して演奏する。

(4) 頭の中でメロディを演奏し、様々なスタイルで試す。

演奏技術と奏法:

(1) 音程を重視し、アンブシャアに注意する。

(2) リードの振動を損なわないようにする。

(3) 下唇を巻かずに吹く。

(4) 顎を下げ、エアの流れを速めるために舌を上げる。

音楽理論と耳コピー:

(1) 音楽理論は後からでも学べるが、耳の訓練を最優先する。

(2) 赤ちゃんが言葉を耳から学ぶように、音楽も耳から学ぶ。

(3) 耳で聴いて模倣することを重視する。

インプロビゼーションとソロ演奏:

(1) ソロでの音の使い方に注意する。

(2) メロディを美しく奏でることを心掛ける。

(3) インプロビゼーションの出発点はメロディの変化にある。

曲の選択と取り組み方:

(1) 曲の難易度と向き合い、適切なアプローチを選ぶ。

(2) テーマメロディを「ガイド」として利用する。

(3) コードの知識を身につけ、アルペジオで演奏する。

(4) 曲のテンポを保ちながらコードを明確に演奏する。

スケール練習とフレーズ構築:

(1) コードとスケールの関連付けを理解し、練習する。

(2) フレーズの開始と終了を明確にする。

(3) 特定のコードに対して自信を持ってスケールを演奏する。

スタイルと感性の表現:

(1) ソロでのスウィング感やタイム感を保つ。

(2) メロディやコード、スケールを組み合わせて表現する。

サウンドの重要性と作り方:

(1) サウンドは音程や音色、音量を含む。

(2) 録音を通して自身のサウンドを客観的に評価する。

(3) 聴衆を感動させることを目指す。

演奏の質と効果的な練習法:

(1) 新しいことに挑戦し、間違いを恐れない。

(2) 技術的な練習と音楽的な練習のバランスを取る。

(3) 耳で学び、目で学ばない。

個人の内的世界と現実世界の比較:

(1) 必要なスキルに焦点を絞り、問題を特定して解決する。

(2) 効果的な練習方法を選択し、集中して取り組む。

個人の演奏スタイルと技術の向上:

(1) 技術的な向上だけでなく、音楽的な表現力も重視する。

(2) 自身のサウンドを重視し、良い演奏環境を整える。

サウンドの追求と重要性:

(1) サウンドの質は演奏の成功に直結する。

(2) 音程や音色の正確さが重要であることを認識する。

ボブのワンポイントアドバイス:

(1) ソロの入りは音量を抑える。

(2) 演奏中は目を閉じて耳に集中する。

講義の要点は、プレイヤーが持つサウンドの重要性と、それを向上させるための努力が強調されています。サウンドは音楽の魅力を決定する要素であり、技術や理論だけではなく、個々のサウンドを磨くことが重要であると伝えられました。

----------------------------------

III. 感想

Chat GPTさんの要約、分かりやすくなったが、やっぱり平べったくて生々しさが失われたなあというのが率直なところですね。でも、抽象的な内容でも上手いこと(自信満々にw)カテゴライズするのはさすがAI様。

ちなみに、このまとめ、何回か試行錯誤してたどり着きました。はじめは、言いたいことを10項目にまとめろ、みたいな命令をしたんですが、さすがにまとまり過ぎて、却ってなんだか分からなくなったりして。何回かの試行錯誤の後、AIによるカテゴリー分けプラス重要項目のリストアップという二段階方式を試してどうにかなった感じです(ついでに要約も書いてもらった)。

さて、肝心の内容ですが、まあ、よくある感じですね。理論よりも耳、指よりもサウンド、機械的なフレーズよりメロディ重視、とか。その中でも私が一番重要だと思ったのは「9.(1) サウンドは音程や音色、音量を含む。」ですかね。本編を読むと「音程」の重要性が何度も出てくる。

Bob Sheppardと言う人、ライブ/スタジオ、ジャズ/ポップス問わずスモールアンサンブルのセクション/ソロイスト仕事実に多方面でをこなす職人的な奏者であり「音程もサウンドの一部」というのは非常に重みがありますな。私もブラバンやってた頃は音程の鬼だったわけですがw、ジャズ始めて以来40年間あまり気にしていなかったなあ。ちょっと反省したいものです。

あとは、本編の、All the things You Areは難しすぎるから止めとけ、みたいなネタも笑いましたが、さすがに要約されると消えちゃうのね。そこら辺はまだチューニングの余地があると言えよう。

【追記(2024/5/16)】

上記9(3) の「聴衆を感動させることを目指す。」という項目について。

改めて、元の講義録を見ると、関連するコメントとして、

● 感動させたいという思いをセーブしよう。

● 聴衆を感動させたいというのと違う視点を持とう。

みたいなことが書いてある。これは意味が全く逆になっているような気がしますね。単純に要約するとそうはならないと思うんだが、AI様、全体のコンテキストから「常識的な線」を考えちゃってるのかもしれません。まだまだ注意が必要だな。

おまけ: Bob Sheppard について

出てきたころはブレッカーフォロワー的な感じの人だったと思うんですが、その後はスティーリー・ダンやジェイムス・テイラー などのライブツアーバンドのホーンセクション、数多のスタジオ仕事、アメリカ三大ネットワークのニュースショーのハウスバンド、チックコリアやらビリーチャイルズやらのスモールアンサンブルのセクションメンバー兼ソロイスト、等々、ジャズに立脚しつつソプラノ、アルト、テナー、バリトン、フルート、クラリネット何でもこなす、まさにマルチリード職人ですな。

フュージョン愛好者は、キーボードのライル・メイズのバンドでサックス吹いていた人、でわかるかも。ライル・メイズの遺作にも参加してますね。これ初めて聴いたときはブレッカーが墓場からよみがえったかと思ったw

私は多分スコット・ヘンダーソンの初期トライバルテックメンバーとして認識したのが最初でした。これももろブレッカーだな。

比較的最近ですが、ピーターアースキンのバンドでもレギュラーで演奏していたようですね。これは珍しいテナートリオでガチフォービートやってる映像。こういう風に吹きたい。

とりあえず、今回は以上です。次は、今後の練習計画再考でも書こうかなと思っております。

本連載の一覧(マガジン)はこちらから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?