第17章 離島・澎湖での三年間 | 追尋 — 鹿港から眷村への歳月

訳者補足:オードリー・タンの父方の祖母、ツァイ・ヤーバオの自伝『追尋 — 鹿港から眷村への歳月』の第17章です。

澎湖に到着し馬公港を出ると、部隊の車が私たちを迎えに来てくれました。夫と同じ隊の張さんも車に付いて来て、朝食を食べに連れて行ってもらった後、彼らが暮らす「東衛里」へと向かいました。

引っ越しの前、私たちは張さんに手紙を書き、住むところを探してもらえるようお願いしていました。おかげで到着するとそのまま家に入ることができました。

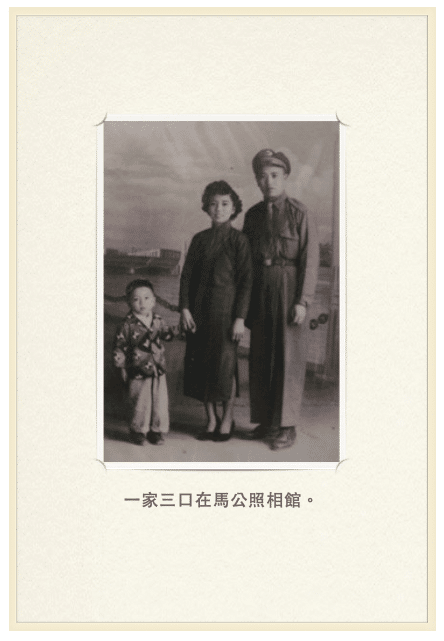

そこは三合院の端の部屋で、とても狭く、2坪半ほどしかありません。ベッドを置いたら残りのスペースは馬公の写真館で撮った家族3人の写真を飾る場所くらいしか残りませんでした。炊事も食事を取るのも、玄関の軒下しか場所がありません。

そんな環境でなんとか半月ほど過ごしながら毎日のように他の家を探し回り、呂家の三合院の裏に一つの空き物件を見つけました。およそ5坪ほどの正方形で、澎湖の海底で取れた石化した珊瑚を使って建てられた家です。空間の3分の2を寝床に、3分の1に食器棚を置き、それを食卓としても使いました。家に入って右側の壁には窓があり、その外は豚小屋だったのでいつも豚の鳴き声が聞こえてきましたが、仕方がありません。慣れれば大丈夫でした。

澎湖には、もうすぐ子供が生まれる人に家を貸すのを嫌うという風習がありました。王さんの妻さんは妊娠七ヶ月で入居した翌日、大家から別の家を探すよう言われました。

聞くところによれば、地元の人々はもうすぐ亡くなる人に部屋を貸したがり、もうすぐ出産する人には貸したがらないのだそうです。この考え方はとても不思議ですよね。説明によれば、子どもを産む人に家を貸すと、大家の財産運が分断され、運気が下がるのだそうです。

大家にそう言われ、王さんは家を探すしかありませんでした。東衛里や石泉里でも見つけられず、菜寮でやっと迷信に惑わされず、家を貸そうという人に巡り会えたのでした。

王さんの妻さんは菜寮に移って三ヶ月で3人目を出産しました。男の子で、母子ともに健康です。赤ちゃんが生後7、8ヶ月目になってから東衛里へ戻ってきて、私たちの近くで暮らし始めました。拱北山の部隊で働くには菜寮より東衛里がずっと近かったからです。

こちらでの暮らしが安定すると、夫は鹿港に住む私の父に手紙を書き、私たち一家の無事と、孫がもう2歳になったことを知らせ、安心するよう伝えてくれました。手紙を受け取った父はとても喜び、息子が好きな食べ物をたくさん入れた小包を送ってくれました。父がまだ私たちを気にかけ、愛してくれていることを感じて、涙が止まりませんでした。

民国40年代の澎湖は、馬公の街中にある電燈を除き、それ以外の場所は石油ランプを使っていました。私たちは大肚山で使ったことがあったので、珍しくはありませんでした。

ただ、澎湖の夏は雨が降らない乾季で、井戸にも水がなくなり、石泉里や菜寮里の住人は皆、東衛里へ水汲みに来なければなりませんでした。時には水汲みのために争いが起きることもありました。

私は昼食後、皆が休憩している時間帯に水を汲みに行きました。その時間帯には井戸の底が見え、湧き出た水のようなものだけが残っていました。

縄で水桶を縛り、井戸底の水を汲み、水が溜まったら持ち上げて、大きな水桶の中に入れます。水桶二つ分の水を汲み、家に持ち帰りました。これは毎年夏の雨が降らない時期にだけ行う大変な作業で、普段は井戸に水があったので、いつでも並ばずに水汲みすることができました。

澎湖の人々は、とても親切にしてくれました。

私はミシンを買って皆のために洋服を作り、それでお金を稼ぐことができれば良いのではないかと考え、夫に相談しました。

彼も賛成してくれたので、一緒に馬公の街で600元のミシンを一台と、2冊の裁縫指南書を購入しました。

もともと私は裁断ができず、既成の布を使って服を縫うことしかできませんでしたが、2冊の本を買ってから、パターンについて真剣に勉強し始めました。本はとても分かりやすかったのですぐに理解することができました。

家に帰ると、私は本に書いてあったことを実践すべく、人から読み終わった後の新聞をもらい、赤鉛筆で寸法に従って線を描き、ゆっくりと切り取りました。

切り取った新聞紙を布の上に置いてチョークで型を描き、間違いがないか良く確認してから裁断しました。まずは息子のシャツやズボンから始めて、うまく行ったら自分用のワンピースやタイトスカート、長ズボンなどを作りました。

どれもとてもうまくできたのでとても嬉しくなり、この2冊のおかげで自信を付けた私は、そこから小さな家庭の洋裁店を始めることにしたのです。

このミシンと2冊の裁縫指南書は、民国42年から69年まで私に付き添ってくれました。

民国58年に次女が看護学校を卒業し、三日後に仕事を始めました。民国67年には長男(訳注:オードリー・タンさんの父親、唐光華さん)が就職し、結婚しました。

この頃から家計は長男と次女が引き継いでくれるようになりました。

次女、次男、三男はまだ大学生でしたが、私自身はそれほど大変ではなくなりました。こうしてミシンと2冊の本は、私とともに引退しました。

私も夫も民国70年に台北に移り、孫(訳注:オードリー・タンさん)たちと過ごすことになりました。

こちらでいただいたサポートは、次にもっと良い取材をして、その情報が必要な誰かの役に立つ良い記事を書くために使わせていただきます。