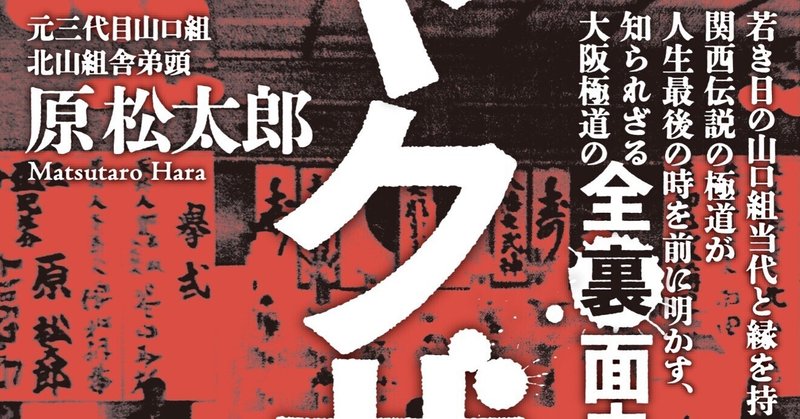

原松太郎「大阪ヤクザ秘史」

原松太郎「大阪ヤクザ秘史」(徳間書店)。電子書籍版はこちら↓

https://www.amazon.co.jp/dp/B0B7R63X6M/

日本には大衆三誌と呼ばれる徳間書店「アサヒ芸能」、双葉社「週刊大衆」、日本ジャーナル出版「週刊実話」がある。いずれも下半身ネタと極道ネタが中心の、同じような誌面構成となっている。徳間書店の看板雑誌「アサヒ芸能」は、会社の出発点となる刊行物である。そんな歴史を備えているからこそ、本書のようなアウトローな単行本が出せる。この本の著書である原松太郎氏は、「第三代山口組」の流れを組む「北山組」の若頭であった。若頭とは暴力団の組長に次ぐ、現場を仕切るNo.2である。齢86歳、長く極道界を生きてきて、その抗争と分裂の歴史を俯瞰してくれた。

そもそもヤクザとは清水次郎長一家を見てわかるように、港湾業務の傍らで、明治維新後の警察組織の不充分さを補う存在として官民一体となった治安機能を果たしていた。ことに中国やソ連の共産党革命に呼応した赤化対策や労働争議の抑圧なども出番であった。しかしやがて1964年の東京オリンピック開催で、その蜜月が崩れて、三代目山口組をメインターゲットとした暴力団一掃の「頂上作戦」(組長や若頭の逮捕やヤクザ稼業の取り締まり)となった。いわゆる「捜査四課」というのが新たにできた暴対組織で、警視庁・神奈川県警・大阪府警という三大警察組織を中心に「頂上作戦」が展開された。

もう一方で暴力団どうしの離合集散や主導権争いも、その壊滅への道を早めていた。その主たる抗争は、明友会事件、「仁義なき戦い」のモデルとなった二度の広島抗争、大阪戦争、山一抗争である。明友会とは、1960年代に姜昌興が率いる大阪の愚連隊集団1,000人である。この血気盛んな集団が、一万人の規模を誇る山口組を襲撃した事件である。結果的には日本最大組織の暴力団を向こうに回した結果、鎮圧されて解散となった。広島抗争とは、広島進出を巡って、三代目山口組と本多会の争いである。1960年代に二度の銃撃戦が繰り広げられた。大阪戦争の前提として「頂上作戦」の陣頭指揮をとっていた兵庫県警、金堀一男本部長が九州管区警察局長への栄転がある。これを機に、警察庁は山口組二次組織である「柳川組壊滅作戦」に転換した。その結果、柳川組は壊滅。さらに山口組は、実務肌だった梶原若頭の不慮死の後、田岡組長が入れ札を無視して、数が上回った山広組・山本広組長ではなく、山健組・山本健一組長に若頭を指名した。このような流れから1970年代の大阪戦争そして1980年代の世代間抗争である山一抗争へと、記憶にも新しい山口組分裂への流れとなった。

本書を読んで感じたことは、ヤクザ自体が時代の風雪に晒されたのだなということ。警察権力の取り締まりで衰退して弱体化した。また「半グレ」と称される不良集団の台頭や中国など外国組織の進出など、その領域を侵されている。関西中心の組織であったことも、東京中心の経済発展から取り残された一因ではなかろうか。いずれにしても狭いコップの中で争っているうちに、サイバー犯罪など時代の進歩に取り残された感がある。著書の言いたかったことは「極少数のしっかりした人と、大多数のそうでない人で構成されているのがヤクザの世界の現実だ」である。しかし牧歌的だった親分子分の関係も、山口組の勢力拡大の中で次第に組織管理のドライな関係に移行して行った。もはや清水次郎長一家の大政小政や森の石松のような関係が謳歌される時代ではなく、内部的な結束力を失わせた崩壊を生んでしまったのも時代の流れだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?