いいね!

京子は会社に行けなくなった。

4月に入社したばかりなのに。でも、布団から起き上がることができない。会社が怖い。頭の中は真っ白だった。

京子は、真面目で几帳面だった。シングルマザーの母親に大事に育てられ、常に母親を思いやり、反抗期らしい反抗期もない「いい子」だった。

アセクシャルの彼女は、学生時代から恋愛に興味がなく、仕事や勉強に情熱を注ぐタイプ。大学を優秀な成績で卒業し、京子の育った、『田舎』と揶揄される地方都市でも多くの人が知るような、有名な商社に、営業職として就職した。

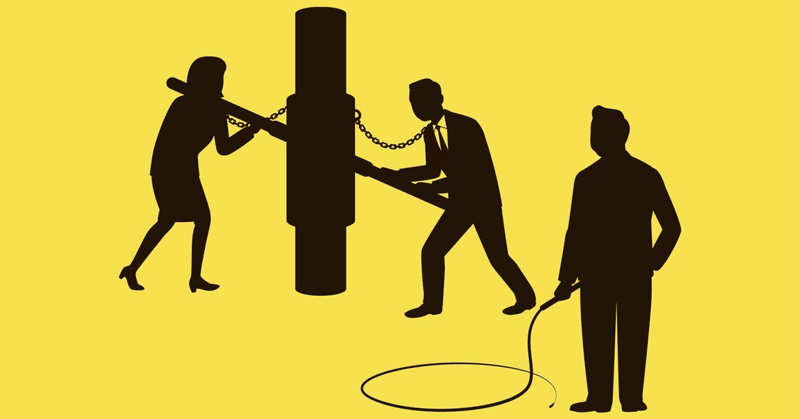

しかし、営業の仕事は甘くなかった。取引先のクライアントは強圧的で、さらに上司やクライアントからのセクハラとしか言えない言動に悩まされる日々。

「今週末、部長との飲みに来ない?新卒組の女の子は色々イジられると思うけどさ、通過儀礼だからね。みんなそうやってきたから大丈夫」

「京子ちゃん、今日のクライアントのKさんは、新卒でフレッシュな京子ちゃんのこと気に入ると思うよ。胸元が開いた服で、夜の飲み会に来てよ」

「間違ってもセクハラとか言っちゃだめだよ。取引先1件飛ばしたら、それなりの覚悟はしてもらうから」

そんな言葉を、周りの同僚は笑ってやり過ごしていた。しかし真面目な京子にはそれができない。セクハラを受け流せず、静かに怒りをあらわにすると、「空気を読めないヤツ」「融通が利かない」と言われ、上司に叱責された。

5月。京子は会社に行こうとするが、布団から起き上がることができない日が増えた。ストレスで胃を痛めながらも、薬を無理やり流し込み、月曜から金曜まで、必死に食らいついていく。

ある日から、京子には少しだけ幻覚が見えるようになった。

強烈なストレスを押し殺して会社に行っているうちに、上司や、クライアントの顔が「鬼」や「妖怪」に見える。

幻覚が見えるたびに京子は大量の汗を流してうずくまり、それでも無理に仕事を続けた。

京子は、徐々に周囲から浮いた存在になっていった。

6月。同期の遥香は、まだ現場での仕事が始まって1ヶ月にも関わらず、圧倒的な営業成績を叩き出した。

遥香と京子は、新入社員のレクリエーションを通じて仲良くなった。彼女は、大学時代にガールズバーやラウンジでバイトをしていた経験があり、セクハラには慣れているようだった。

大学時代の遥香は、人前に出ることが得意だった。

持ち前のコミュニケーション能力で他の候補者を出し抜き、ミスコンのグランプリを獲った経験がある。遥香いわく、特に男性からの支持が厚かったのだという。私生活では男を取っ替え引っ替え、破天荒なところもあった。

真面目で引っ込み思案、そんな自分を変えたくて営業職を選んだ京子と、遥香は、まるで正反対の性格だった。

上司からの叱咤が続く毎日で、悩み抜いた京子は、遥香に悩みを打ち明け相談した。すると、遥香は、サバサバと、枕営業をしているのだと言った。

「オジサンはセクハラをする生き物なんだよ」

「私も大学の時に、奨学金返すために必死だったからガールズバーで働いてさ、ウザい客いっぱいいたけどさ、お金のためだから仕方ないな、って。もう慣れたよ、セクハラなんて」

「京子ちゃんさ、気持ちはわかるんだけどね、そんなんにいちいち本気で怒ってたら、やっていけないよ」

営業成績を上げるため、接待や枕営業までいとわない同僚たちを引き合いに、京子は上司に比べられ、貶される。

仕事ができないことで人格否定される日々。より疎外感を味わっていく。

「どうして私はこの人たちについていけないんだろう」

「私が要領が悪いのかな、私が間違っているのかな」

「私が病気になったから叱られるのかもしれない、私の頭がおかしいからあんなにも否定されるのかな」

「いや、私は病気じゃない、違う、まだ頑張れる」

追い詰められ、自問自答し、悩み続ける京子。心は悲鳴をあげ始め、絶望の淵に立たされていた。

ある日、心身ともに限界を迎えた京子には、プツン、と何かが弾ける音が聞こえた。

そして、外出先から会社に二度と戻らないことを決意した。

もう会社支給の備品を片付ける気力もない。退職や引き継ぎの準備なんて考える余裕もない。

何もかも投げ出して、会社から飛び出した京子は、人もまばらな平日の昼の電車に乗った。

京子は呆然としながら電車に揺られ、今まで一度も降りたことがない駅で降りた。行く当てもなく、公園のベンチでぼんやりとスマホを眺める。そこで、ふと、久しぶりに、SNSのXを開いた。

匿名での投稿が可能なXの世界の中で、京子はしばらく味わったことのない居心地の良さを感じた。自分と同じように、社会の荒波に揉まれ、疲弊している人たちの吐露が、画面上に次々と現れる。

「会社の飲み会で、またパワハラされて辛い」

「周りに合わせることに疲れた。自分を殺して生きるのって何なんだろう」

そんな言葉に、京子は共感し、自分も本音をつぶやいた。すると、思いがけず多くの'いいね'が集まり、共感のコメントが寄せられる。

「わかります。私も毎日がしんどいです」

「一人じゃないですよ。みんな、生きづらさを感じているんです」

京子は画面の向こうの、見知らぬ誰かに心の重荷を撫でてもらっているような感覚があった。現実の人間関係に傷つき、壊れかけの彼女の心に、Xは一服の清涼剤となった。

それから京子は、Xに没頭する日々が続いた。

家へ帰ると、不在着信:16件の文字がスマホの通知画面に表示されている。そして会社からの鳴り止まない電話は全て着信拒否した。会社の人間とは距離を置き、Xの中に自分の望む世界を見出した。社会ではうまくいかない分、Xではより精力的に交流し、そこでいいねを得ることに執着した。

ある日、Xで交流をしてきた者同士のオフ会が企画され、京子も参加することになった。

顔も知らないが優しいSNSの仲間たちとの初対面。楽しみに会場に向かうと、京子はそこで思いがけない側面を目の当たりにしたのだった。

オフ会は居酒屋で行われた。

乾杯を終えた後、終始ハイテンションで進むオフ会。

会の冒頭から、一部の男性陣によるセクハラ発言が飛び交う。京子が不快感を示す。

「あの、そういうの、ちょっと、やめたほうがいいんじゃないかって…」

すると、

「こんなことで騒ぐな」「オフ会の自由な空気を乱すな」と参加者たちに囃し立てられた。

さらに会の主催を務める男が、

「空気を読めない人には帰ってもらおうかな。せっかくのオフ会なんだし。楽しくなくなる。そこの女性、参加費は出さなくていいから、帰ってもらえる?」と京子を冷たく切り捨てた。

周りの人々も、その空気に同調し、京子を白い目で見る。

安寧を求めて逃げ込んだはずのX。社会のメインストリームに馴染めない人たちが身を寄せ合う、はみ出しもの達のコミュニティ。その場所でさえ、現実社会と同じ論理が渦巻いていた。インターネットのコミュニティも、「多数派の意見に従わない者は排除する」という、トラウマを想起させるあの会社、あの日常の延長線上にあったのだ。

心の拠り所を失った彼女に、再び絶望が忍び寄る。

「結局、私が馴染める場所なんて、この世界のどこにもないんだ」

そう心の中で呟きながら、肩を落とし会場を後にする京子の姿があった。

京子はXでの出来事から立ち直れず、社会への不信感を強めていた。

また、4月から一人暮らしを始めた賃貸物件を早々に解約する勇気が出なかった。

志望校の大学に受かった時も、倍率の高い「いい会社」から内定通知がきた時も、一緒になって喜んでくれた母親。

雨の日も雪の日も学習塾に送り迎えをしてくれた、そんな母親の顔を思い浮かべると、親の期待を裏切りたくなくて、会社を辞めても親にSOSを出せなかった。

親には嘘をつき、その度に心苦しい思いを感じた。

「会社員生活はどう?元気ですか?」

「元気だよ!仕事もうまくいってる!営業成績も良いし、忙しいから実家にはしばらく帰れないかも」

そうして貯金を切り崩し、数ヶ月間何もせず、一人、家で過ごした。

そんな日々がしばらく続き、貯金が尽きたところで、療養をかねて短期バイトをはじめた。

大学の同級生たちが華やかな生活を送っているのを見るとコンプレックスが刺激されるので、京子は大学時代の友人と連絡を取るのが怖くなり、LINEのアカウントを消した。バイトを始めても、京子はプライベートで人と会うことはなかった。

そして、バイト先で知り合った、NPO職員の洋平という男から、ある集会への参加を誘われた。

「セクハラのような、性差別などへの、理不尽な抑圧に抗議するための集会です。ぜひ来てください」

洋平の言葉に勇気づけられ、京子はプライベートでは久しぶりにメイクをして、集会に足を運ぶことにした。

会場では、洋平が情熱的にスピーチしていた。

「声なき声を拾い上げ、社会を変えていくのが私たちの使命です!」

洋平の姿勢に感銘を受けた京子は、彼が信頼できる人物だと心から思った。

イベントの終了後、「私も何かできることがあればしたい」京子は洋平にそう告げた。

京子は新卒で入った会社で受けた仕打ちを、心の傷を、少しずつ、言葉に詰まりながらも彼に打ち明けた。

すると洋平は、優しい声で「それはつらかったですね… 京子さん、あなたのような問題意識を持つ人材が必要なんです。一緒に社会を良くしていきませんか?」と言った。

洋平の真摯な眼差しに、京子は新たな希望を見出した。

このNPOの活動に身を投じることで、社会を変える一助になれるかもしれない。それから京子は、NPOの活動に邁進した。労働問題への署名活動や、病気を抱える人の支援。ジェンダーの問題など、多数派からの抑圧への抗議活動にも情熱を注いだ。

そうして、ようやく京子の暗い日々に光明が差したかのように感じられた。

ある日、京子が偶然目にしたのは、NPO設立当初の洋平のメールだった。NPOの初期、沿革について調べていたのだった。

メールを目にした京子は、言葉を失った。

「セクハラを自作自演して、そこに対して抗議するYouTube動画を作りましょう。女性たちの代弁者となり、NPOへの支持を得るチャンスになります」

「我がNPOへの支持を増やすために、外国人の排斥を表明している極右政党と関係を深めていきましょう。知り合いの◯◯さんがその政党の重鎮だから、うまくいくはずです。外国人を目の敵にする愛国ビジネスは儲かりますよ。

でも高齢者はいじめたらだめです。日本には高齢者が多い。高齢者層からの支持をとりこぼすのは悪手です」

京子は信じていたNPOの真実を知り、社会を変えようと言っていた洋平たちが、裏では差別を助長していたことにショックを受けた。

京子は、この偽りの正義を内部告発する方法も思い浮かべたが、

NPO団体のピラミッドの上位に位置する洋平たちの、圧倒的な人気の前に、京子1人で抗う術など、もはやなかった。

失意と、疑心暗鬼に駆られる中、京子はSNSを徘徊していた。すると、あるフォーラムが目に留まる。

「この社会に絶望した者たちの集い」

普段なら怪しくて絶対にアクセスしないような名前のフォーラムだったが、その時の京子は興味を惹かれた。京子の心理状態はかなり悪かった。

フォーラムを覗くと、過激な書き込みの数々が並んでいた。

「社会の弱者が多数派を打倒するには、力づくで立ち向かうしかない」

「A首相を殺害したK被告は、ヒーローだ」

「奴らを血祭りに上げ、俺たちの怒りを見せつけてやる」

その主張に、京子は共感を覚えた。

真面目で、周りの人の言うことを常に素直に聞いてきた京子だったが、この一年で出会った人々は、権力を濫用して、ことごとく京子の心を踏みにじっていったからだ。

話を聞いてみたい、そう思った彼女は、フォーラムのメンバーと接触を図った。

終章へ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?