言葉の記憶がなくなる...前頭側頭葉変性症のうちの1つ「意味性認知症」

前頭側頭葉変性症。

明らかな「性格変化・行動変化」「言語障害」を特徴とする病気です。

名前の通り、脳の前頭葉・側頭葉に病変があります。

これが原因となる認知症について、お話しします。

前頭側頭葉変性症による「認知症」

前頭側頭葉変性症による認知症には、大きく3つに分けられます。

脳の萎縮する部位によって、さまざまな症状が現れます。

① 前頭側頭型認知症

前頭葉を中心に萎縮することで生じる認知症です。

社会的に不適切な行動(平気で人を傷つけることを言うなど)や

礼節の低下が起こります。

検査場面では、置いてある用紙を勝手に触り始めたりします。

日常生活では「同じ行動を繰り返す」「甘いものが好きになる」

「怒りっぽくなる」などさまざまな症状が生じます。

② 進行性非流暢性失語

左半球のシルビウス裂周辺の萎縮により生じる症状です。

「失語」とあるように、スラスラと話すことができなくなります。

発音が悪く、つっかえるように話し、言葉の間違いも多くなるのが特徴です。

③ 意味性認知症

今回の記事のテーマにしました。①②も同様に、若い方になりやすいものです。

左半球の側頭葉に萎縮が生じ、言語機能障害(いわゆる失語症)を呈します。

「単語に関する記憶が消える」ことが特徴で、次から詳しく説明していきます。

その他の認知症について、こちらの記事もご覧ください。

言葉が通じなくなる「意味性認知症」とは?

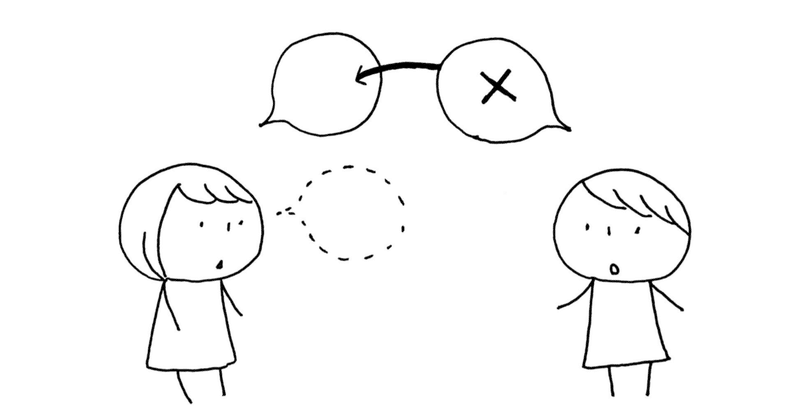

意味性認知症の方の特徴的な返答があります。

たとえば「今日の調子はいかがですか?」と質問をしたとします。

すると、どのように返事が返ってくると思いますか?

「え?”調子”ってなんですか?」

私たちと同じようにスラスラ話すことができます。

文章の構成(主語・述語の順番など)も特に問題がなさそうです。

しかし、明らかに「単語」の意味だけが通じていません。

「○○ってなんですか?」という返答。そして実際に実物を見せると、

「あ〜これが○○って言うんですね」と納得されます。

このように、「単語の意味だけが消えてしまう」のが特徴です。

ほかにも言葉が出てこず(喚語困難)、「あれそれこれ」などの指示代名詞を

多く使うようになります。

日常生活でどのようなことが難しくなるのか

単語の意味が抜け落ちてしまう、意味性認知症。

どのようなことが問題になってくるのかみていきましょう。

• コミュニケーションがとれない

当たり前のことですが、言葉が通じなくなるので日常会話ができなくなります。

発症直後はそれなりに会話ができたとしても、進行するにつれて

日常生活で頻繁に使われる言葉も理解できなくなっていきます。

• 仕事ができなくなる

意味性認知症のように、若くして症状が出る方は「現役」で仕事をしている方が

ほとんどです。言葉が理解できない失語症は、仕事を辞めざるを得なかったり

部署や仕事内容を変えるなどの対応が必要になります。

また、家計を支えている方では経済的問題にも発展します。

• 自動車運転での危険が高まる

失語症が生じているため、文字の道路標識などの理解ができず、事故を起こす

可能性が高くなります。

認知症と診断され、薬の処方や検査などで運転能力に低下があると判断されれば

運転は辞めることになります。しかし仕事をしていると運転は必要になるもの。

若年性の認知症では、簡単に「免許返納」を選択できない場合も多いのです。

• 一人で生活ができなくなる

若い方で一人で暮らしている方も少なくありません。

言葉が通じない・仕事ができないなどが重なれば、一人での生活は困難です。

早期からリハビリを開始することが大切

リハビリテーションというと「能力を改善する」というイメージが強いかもしれませんが、症状が必ず進行してしまう認知症では「いまの状態をなるべく維持する」「進行を少しでも遅くする」ことを目的としています。

そのため、(ほかの認知症でももちろんですが)診断されてからすぐにリハビリを行うことが大切になります。

意味性認知症の場合、失語症状に対する「言語リハビリ」を行います。

目的は「残っている言葉が消えないように維持していく」こと。

進行は避けられないため、消えてしまった言葉を再び覚えるようなリハビリは

行わない方が良いでしょう。

まず「家にあり使用頻度が高いもの」で「まだ理解できるもの」を選びます。

そして写真に撮り、裏面などに名前を書いておきます(漢字にはふりがな)。

患者さまには、写真を見て物の名前を答えてもらう(呼称課題)、もしくは

名前を紙に買いてもらう(書称課題)というリハビリを行ってもらいます。

これを自宅でも取り組んでもらうように指導します。

定期的に状態を評価する際には、日常生活で使えるかどうかを確認します。

日常生活では使わない単語はリハビリに入れる必要はありません。

このリハビリのデメリットは「抽象的な言葉」には使えないということです。

意味性認知症は具体的な言葉が抜け落ちやすいため、先ほどのリハビリで効果的なこともありますが、「”調子”ってなんですか?」のような「調子」という言葉は

なかなか説明が難しく、ましてや写真に撮ることはできません。

まずは「診断後すぐにリハビリをすること」が大切ですが、

病院によってはそのような体制がつくられておらず、経過観察しか行われていない場合もあります。

ご家族もどうして良いかわからずに、何もできないことも多いようです。

まずは、認知症の症状の理解から。

どの病院でも、じっくり症状をご説明し、ご家族に理解を促せるような環境が整えばいいなと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?