渡辺恭彦著『廣松渉の思想』合評会レジュメAug/4/2018石塚良次

これは、準備した報告用原稿が長くなりすぎたため、改めて当日の報告用に作成したレジュメ。

Ⅰ 本書の意義

Ⅰ-1 廣松渉に内在し廣松を超えようという志。

Ⅰ-2 その際、物象化世界に内存在する人々が、どのようにして物象化を超え出ることができるのか、が廣松のテーマだったと理解し、それを軸に廣松思想を解明せんとした。

Ⅰ-3 廣松の著作(のみならず政治活動なども)を詳細に追うことにより、彼の思想形成過程に即して、上記の課題を果たそうとしている。

Ⅰ-4 そのような意味において、従来例をみない著作となった。

廣松も解釈の対象になった、古典になった(岩波文庫入り)という感慨。

「廣松が提示した諸概念(物象化、四肢構造、共同主観性、役割)の相互の連関」(渡辺レジュメ)を分かりやすく説明するのは難しいが、以下はその試み。

Ⅱ 物象化論 物象化論一般とは区別された「廣松の」物象化論。

Ⅱ-1 マルクスに物象化「論」はない(と思う)。物象化Versachlichungという言葉を何度か用いているが、理論とよぶためには、その概念を用い何かある事柄が体系的に説明されていることが必要。たとえば、マルクスは労働価値論を使って剰余価値の搾取を説明。

Ⅱ-2 上記の意味での物象化「論」は廣松が最初に用いた?惹句として「疎外から物象化へ」ではなく「疎外論から物象化論へ」。用語の交替ではなく、世界観の転回を表現したかった。廣松は彼の物象化論を用いて、世界の有り様(森羅万象)を説明。物象化の一般理論、その部分理論としてマルクスの経済的な物象化を位置付け。

Ⅱ-3 廣松は「物象化」という言葉に思い至る前に、事実上、物象化概念で思考。たとえば、修論でのカント批判。廣松自身は、デュルケームから示唆をえたというがカント批判からの着想がデュルケームの「社会的な事実 fait social 」と結合したのではないか。

Ⅱ-4 廣松の物象化論とは何か。『物象化論の構図』(p.315-9)参照。しかし、難しいのが難点。厳密な説明にこだわらず、あえて誤解をおそれず解説。後述する四肢的構造のそれぞれの項が、その関係を離れてfür esに自存視される事態を学知からfür uns にみた場合、それは物象化。物象化とは、モノがもつ属性にみえる性質は関係の中にあって初めて成り立つ規定であるにもかかわらず、関係から独立に、関係に先立って独立自存しているかにみえること。「このチョークは白い」。白いのはチョークの属性では本来はない。

Ⅲ共同主観性論

Ⅲ-1 物象化は経済的な場面だけではなく、あらゆる場面で成立。

「100円玉でポテチが買える」というのも貨幣そのもに購買力が備わっているとみる物象化だが、「目の前に100円硬貨ある」さらには「丸い金属がある」も物象化。我々が共同主観的に判断しているに過ぎないが、人々はそこに丸い金属という実体があるから、我々はそれを誰もが同じように見る、と逆に考えてしまう。「良い物象化と悪い物象化」(吉田憲夫)といえるか否かはともかく、物象化は重層的。全て一度に無くすことはできない。「空間のなかに丸い金属が置かれている」という場合の「空間がある」も物象化。カントの先験的カテゴリーも物象化。物象化が世界を成り立たしめている。貨幣に購買力があると人々が共同主観的に認識しているから市場経済は円滑に機能。王には権力があると人々が行動主観的に認識しているから王国の秩序が成立。物象化が社会秩序を成り立たせている。

Ⅲ-2 廣松の問題意識の根源。

物が存在することとは別の有り様で、「価値」や「意味」が存在する、という新カント派などの考え方。そのようなものの存在性格をどのように捉えるか。共同主観的な同型化。主観の側が同型化しているために「同じモノとして見える」はずが、「同じモノがある」から同じようにみえるという逆立ち。これが物象化。つまり関係の項に過ぎないものが関係から自立して自存するものとfür es認識されること。

Ⅳ 四肢的構造論

Ⅳ-1 目の前にハサミがある。

このハサミは紙を切ることができる、という性質をもっているように見える。しかし、切れる、というのは対象に属する機能ではない。それをハサミとして使う能力をもった主体が存在してはじめて、紙を切ることができる、つまりハサミとして機能する。したがって、それをハサミとして認識しうるのも、主体がハサミを使うことができる主体として形成されているから。(どのようして?歴史的社会的に!)

Ⅳ-2 目の前のあるモノがハサミとして見えるのは、私がハサミの使い手として形成(訓練・教育)されているから。所与が所識として能識としての能知に現れる。モノは興発性(ギブソンのアフォーダンス)をもって現れる。行為誘発的。それも対象の属性と意識される。表情性も同じ。

Ⅳ-3 モノへの関わり方と他者への関わり方は同型的。相手は、単なるヒト以上の誰かとして、誰かとしての私に現れる。相手もまた、自分に対し、行為誘発的に現れる。

Ⅳ-4 コトとしての四肢的構造聯関がモノとして物象化して現れる。事的世界観。

Ⅴ役割理論

Ⅳ-1 上述した四肢聯関を歴史的社会的な関係のなかに置くと、役割編制となる。現実の社会では、目の前の人物は学生として、教員としての私と関わる。私は相手に教員として振るまい、相手に対しては私を教員として遇することを当然のこととして期待する。分業編制。

Ⅳ-2 ひとはしばしば、相手は教員という属性を帯びているから教員として振る舞うのだ、と認識。逆。役割行為が行為から離れて物象化したのが役柄。

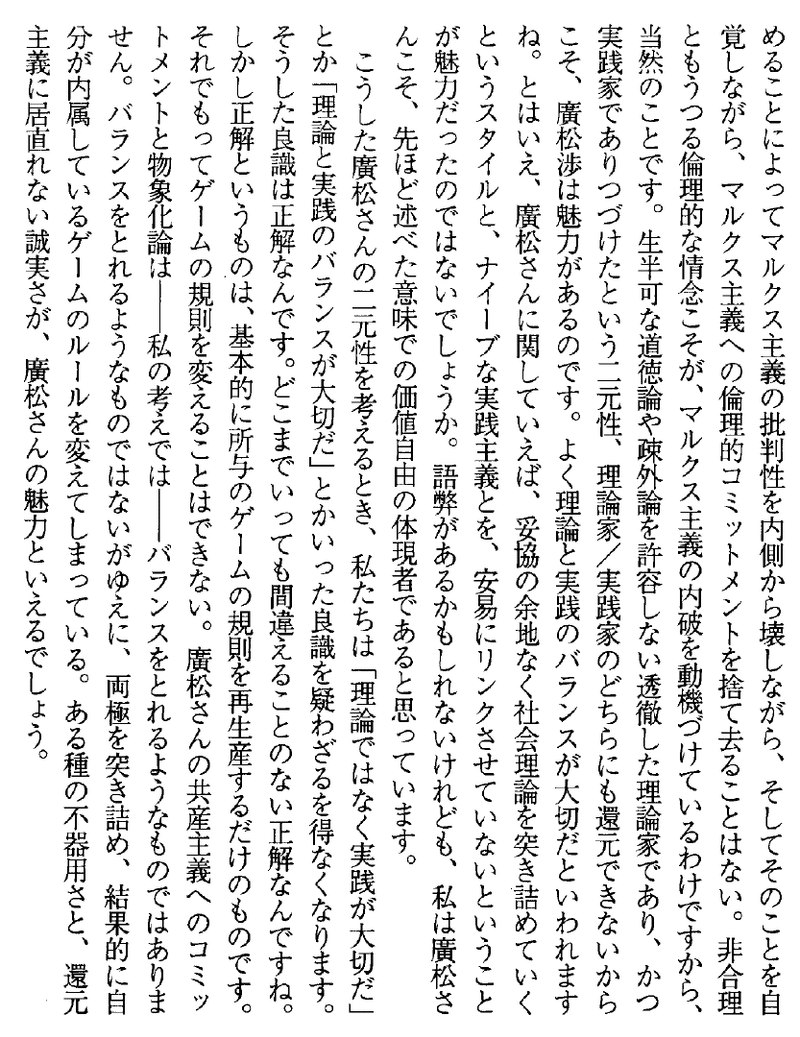

本書へのいくつかの評価

・本書をマルクス研究書として読むべきではない。以下のような評価は肯定的ではあるが、ステレオタイプ。「マルクス主義研究がある意味で沈滞している今日、廣松の思想のなかにそうした滞りを乗り越える契機を見出そうというテーマ……マルクスの現代的な可能性を打ち出したもの……マルクス主義の理論的研究と実践に新しい方向性をもたらす……現代のマルクス主義研究ならびに現代思想の分野において新たな視点を投げかける」。本書の主たるテーマはマルクス主義研究ではない。このような誤読は痛し痒し。

・全く逆の偏見に基づく否定的評価。あるツイッター。「「ご苦労さん」という感じだ。全部読んで改めて思ったが、廣松が駄目なのはまさに疎外論を退けてしまったからだということがよく分かった。」

・評者と重なる評価 小林昌人の書評

(https://dokushojin.com/article.html?i=3398)

「著者は疎外論にシンパシーを感じているようであり、「疎外革命論批判が〔……〕マルクスの革命論を疎外論に見出す解釈を廣松が乗り越えようとしていたこと」を「勇み足」と呼んでいる。」「本書では科学論関係の論著が扱われていないせいもあってか、「事的世界観」の内容が像を結ばない。」

忽那敬三の書評

(図書新聞7月7日号)

「自然科学における物象化の問題」「<内在と超越の関係>……にもう少し紙幅をさくべきではなかったろうか。」

本書とは対極的な廣松理解

北田暁大 『限界の思考』(宮台真司との対談)での発言、

物象化を抜け出すことはできない、物象化論は批判の理論ではない(添付資料参照)

----------------

廣松が問題にしたことと関連して AI研究の最近の話題から

AIのジェンダーバイアス「新井紀子のメディア私評――受付嬢ロボット

AI研究・報道ジェンダーの視点を」(朝日新聞、2018年7月18日)「写真に何が写っているかをAIに学習させるときには、大量の写真データと、何が写っているかを作業員がラベル付けした「正解」のデータを、セットで学習させる。もしラベル付けにバイアスがあるなら、AIはそれを増幅してしまう。……膨大な女性の写真データに、作業員が「誰が魅力的か」を5段階評価でラベル付けしたものを、AIに「正解」として学ばせる……」

AI研究の現段階はそのレベルかというとそうでもないらしいconnection_automated_ai/towardthinkingmachine 目指すべきAI (Thinking Machine)

•AIが「データの海」から、独自に定義したオントロジー(Entity、Entity間の関係)に対して、•AIが独自に定義した論理体系(なんらかの論理公理体系)を推論する論理プログラミング機構(演繹、帰納、アブダクションetc.)を適用することで、

・新しい知見を得る。 」

もしこれが本当であれば、従来のAIにおけるフレーム問題、シンボルグランディング問題は解決されてしまう。(谷口は両者とも問題ではない、という)カントが『純粋理性批判』で試みた「そもそも認識は如何にして可能か」という問題がAIによって実践的に乗り越えられてしまう。しかし本当にそうなのか。(これは実験結果の評価に関わるので、もう少し待つ。しかし怪しい。)

この点について、以下の論文が示唆的であった。

羽地 亮「「フレーム問題」の解消 : 人工知能研究への一提言」京都大学文学部哲学研究室紀要 : Prospectus (1998), 1: 13-28

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/50713/1/KJ00000047097.pdf

表象主義批判、「認識と行為は切り離せない」、ゴンドラのなかで自由に動ける猫のゴンドラを、自由に動ける猫と同じように動かした場合、情報の受動的入力は同じ、しかしゴンドラのなかの猫は認識ができない、しかし後述の谷口ロボティクスは行為するAI。

廣松渉「完璧なロボットに意識は無用」

「感性的知覚というものを、端末から入来した刺激が伝送されて中枢に到達する「求心的な過程」の所産だとみなす一昔前の理説は妥当しません。……それは、むしろ、中枢から抹消の筋肉へと発せられる「遠心性」の指令パルスが感受されたものだと言われます。」「眼球は不断に畜搦的震盪をおこなうことで絶えず走査しつづけております」(第4巻p.338-9) どちらか一方ではなく、求心的-遠心的ループ

ThinkingMchineプロジェクトメンバーによる廣松批判、谷口忠大『記号創発ロボティクス』

概念は帰納的には獲得できない、論点先取になるという廣松の指摘への批判、K平均法というクラスタリングの手法を使えばできる、という。しかし、この本で説明されている限りでは、やはり人間がヒントを与えてしまっている。

ただし、谷口氏の研究のポイントは、単なるAIではなく、手足を備えたロボットである、

という点。情報を受動的に受けとるだけではなく、みずから行動する。そのことによって、人間が教えなくとも自ら概念を獲得するという。認識とはなにかを考えるうえでもこのような研究から得るところは大きい。谷口によれば、「機械学習分野では学習問題は大きく分けて教師あり学習、強化学習、教師なし学習の三つに分類されるが、クラスタリングは教師なし学習の主要な問題群を形成している」とのこと。

-----

松尾豊(東大)ww.soumu.go.jp/main_content/000400435.pdf

「これまでの人工知能の壁≒特徴抽出の壁

難しい問題1:機械学習における特徴量の設計(Feature engineering)

機械学習において、変数(特徴量)の設計が難しかった。人間が対象をよく観察して設計するしかなかった。難しい問題2:フレーム問題 人間が知識を記述することで、人工知能を動作させる。そのときに、いくら知識を書いても、うまく例外に対応できない。(註:爆弾持ち出すロボット)

難しい問題3:シンボルグラウンディング問題 シマウマがシマのある馬だと、計算機が理解することができない。シンボル(記号)がそれが指すものと接続(グラウンド)しておらず、シンボルの操作ができない。(註:向妥当のことか?)

結局のところ、いままでの人工知能は、人間が現実世界の対象物を観察し、「どこに注目」するかを見ぬいて( 特徴量を取り出して)、モデルの構築を行っていた。その後の処理は自動で行うことができたが、モデル化の部分に人間が大きく介在していた。 それが、唯一にして最大の問題であった。 」

谷口忠大の廣松批判は、特徴量を人間が与えている点で、批判として不十分。

参考文献

第3章註(9)(p.315)Jan Hoff の該当ページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?