【つの版】度量衡比較・貨幣140

ドーモ、三宅つのです。度量衡比較の続きです。

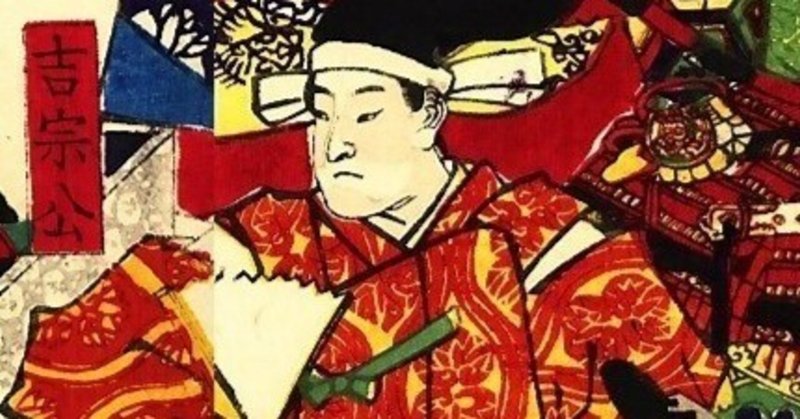

正徳6年/享保元年(1716年)に第7代将軍・徳川家継が8歳で薨去し、紀州徳川家の藩主・吉宗が徳川宗家の養子となって将軍位を継承します。幼い家継を傀儡として権勢を振るっていた間部詮房・新井白石らは失脚し、吉宗は彼らの政策を一部受け継ぎつつ、幕政改革を推し進めて行きます。

◆農◆

◆耕◆

緊縮政策

政治の根幹は財政です。当時の幕府財政は、400万石に及ぶ幕府直轄領からの年貢、鉱山や山林からの収入によって成り立っていましたが、物価上昇と貨幣価値の下落により実質収入は減少し、さらに支出(140万両)が収入(77万両)の倍近くに昇るという赤字財政に陥っていました。となれば不要な支出を削減し、財源を確保して収入を増やすのが常道です。

財政再建のため、吉宗は幕府財政を司る勘定所の再編を行います。まず享保6年(1721年)には、勘定所を年貢や知行割(武家への知行地配分)を司る勝手方と、民事訴訟(公事)等を扱う公事方に分け、翌年には勘定奉行と勘定吟味役も勝手方と公事方に配分しました。前述のように幕府評定所(裁判所)には金公事(金銭関係の民事訴訟)が殺到し業務が滞っていたため、実際に金銭・財政を司る勘定所にそちらを任せたのです。享保8年(1723年)には上方と関東に分置されていた勘定方の担当区分を統合して一元化しました。さらに財政関係の公文書を整理して目録化を行い、事務運営の効率化・合理化を推進しています。

同年6月、吉宗は「足高の制」を施行します。もともと幕府の役職には家禄(世襲の禄高)の基準が設けられていましたが、能力や素質があっても家格が低い者は家禄も低く、要職に就けません。そうした者を要職に取り立てる時は幕府が役料(役職手当)を支給し、退任後は報酬として家禄を役料ぶん加増しましたが、これは幕府財政を圧迫していました。

「足高の制」はこの不備を補うため「在職中のみ不足する役料を幕府から支給する(禄高を足す)」としたものです。退任すれば禄高は元に戻り(一応家禄の加増はされますが)、財政の圧迫は抑えられます。この制度は修正されながら幕末まで存続しました。

さらに支出削減のための緊縮政策が上下に徹底されました。吉宗は率先して倹約につとめ、冬でも襦袢(肌着)を着ず、食事も粗食で1日2食に減らしたといいます。大奥をはじめ各部門で大規模なリストラが断行され、民間では江戸の96種の商人・職人に組合を結成させ、贅沢品の製造・販売を禁止して相互に監視させています。

財源確保

収入の根幹は年貢(租税)です。江戸幕府は土地の生産力を米の収穫量(石高)で換算する「石高制」を支配体制原理とし、税収のみならず大名の所領の規模の把握や役職の任免、身分階級の設定にまで利用しました。ただ幕府は江戸初期の検地による「表高」を家格や軍役の算出基準として固定化したため、新田開発や商品作物の生産増、農業技術の革新により実際の石高(実高・内高)が増加しても、藩や旗本の負担は変わりませんでした。

享保7年(1722年)、吉宗は「上米の制」を発布し、諸大名に対して石高(表高)1万石ごとに米100石を幕府に上納せよと命じました。幕領を除く全国の表高は2000万石もあり、100石ずつ集めても20万石です。これが毎年入るとなれば相当の増収です。また大名には代わりに参勤交代の江戸在府期間を半分に減らして半年とし、江戸藩邸での経費を削減させていますが、地方に比べ江戸は物価が高いため、大名からも喜ばれました。双方WIN-WIN関係に思えますが、幕府財政を諸大名に依存するに等しく、権威に傷がつくと幕閣からは不評で、結局は享保15年(1730年)に廃止されます。吉宗はこれで急場を凌ぎつつ、本格的な財源確保に着手しました。

吉宗は年貢収入の根幹である農業を奨励し、増収のため幕領における新田開発を推奨しました。勘定所内にも専門の部局「新田方」が設けられましたが、幕府財政の困難を鑑み、従来禁止されていた町人請負による開発(事業民営化)を許可します。また土木技術者として、紀州藩で活躍し実績のあった井沢弥惣兵衛らを招聘し、幕臣に取り立てて事業を委任しました。

彼は紀州藩で紀の川流域の治水と新田開発を行っており、その技術を用いて武蔵国見沼・鴻沼、下総国手賀沼などを干拓して新田開発を進め、多摩川や木曽三川の改修にも着手しました。また吉宗は武蔵国の農政家・田中休愚を登用し、相模国酒匂川など各地の治水事業を行わせています。これらの事業により、幕領の石高は最終的に50万石も増加したといいます。

上米の制の施行と同年の享保7年には、幕領における年貢の徴収方式を「定免法」に改めます。これまでは「検見法」といい、作物(毛)の出来具合を役人が毎年検分し、収穫量に応じて年貢率を決めるものでした。しかし定免法は過去5-10年(時に20年)の収穫量の平均から年貢率を算出し、その年が豊作でも凶作でも安定して年貢を取ることができます(あまりに凶作の時は年貢を大幅減する緊急措置を取りますが)。

定免法は平安時代以来しばしば行われましたが、検見法に比べ役人・農民双方に負担が少なく、年貢率設定に際して不正が行われにくいという利点がありました。また定められた年貢率は5年か10年は変更されないため、豊作が続けば農民側の利益となり、新たに開墾したり農業技術を改良したりして増産しても、そのぶんは年貢に取られなくなります。ゆえに農民に増産に対する意欲を助長しました。一方で凶作時には農民の負担が相対的に増え、一揆や逃散に繋がるため、幕領全てが一挙に定免法とはならず、地域によって検見法が続いたところもありました。

質地騒動

この頃には、豪農や商人による事実上の大土地所有が進んでいました。幕府は寛永20年(1643年)に「田畑永代売買禁止令」を出し、農地の質入れによる借金は黙認したものの、借金を返済できないことによる「質流れ」での所有権の永続的移転(永代売)を認めないと定めています。これは寛永の飢饉により農民が没落するのを防ぐのが目的でしたが、次第に有名無実化し、元禄8年(1695年)の「質地取扱の覚」により「当事者間の契約書(証文)に書いてあるならよし」として、質流れは事実上公認されました。

勘定奉行の荻原重秀はこれによって土地所有関係を整理し、検地や知行再編(地方直)を行いましたが、中小規模の農民は借金の形に農地を失い、自らも小作農となって豪農や商人ら地主のものとなった農地を耕すようになっていきます。

このような小作制度は古今東西世界中に存在しましたが、小作農は領主への年貢に加えて地主への小作料も払わねばならず、必死で耕作や開墾を行わねば飢え死にしてしまいます(幸い新田は小作料が安く、多くの小作農が新田開発に駆り出されました)。また幕府はじめ封建領主からすれば、新興の地主によって自分の領地の農民と農地が奪われているわけで、これを放置すれば年貢収入の減少にも繋がります。

そこで享保7年(1722年)4月、幕府は「流地(質流地)禁止令」を施行します。すなわち「質地取扱の覚」によって認められた田畑所有権の質流れを禁止し、小作料は貸金の15%を限度とすること、年15%の利息を元金に加算し借金返済にあてさせることなどを命じました。小作農に土地の所有権をなるべく戻し、自作農を増やして農業の活性化を図るものでしたが、これが大きな混乱をもたらします。

多数の質流れ地や小作農を抱える地主(名主)層にとって、この流地禁止令は既得権益を放棄せよというに等しく、受け入れがたいものでした。幕領の役人たちも地主層の反発や混乱を恐れ、小作農たちには告知しなかったのです。ところがこれを知った小作農たちは百姓一揆を起こして代官所や名主の家に押しかけ、質流れ地を返還せよと要求し、聞き届けられないとみるや暴動や掠奪を行いました。越後国頸城郡で起きた事件を頸城騒動、出羽国村山郡長瀞村で起きた事件を長瀞騒動といい、総称して「質地騒動」といいます。

この騒動は周辺の諸藩も駆り出されて鎮圧されますが、大きな混乱を招く法令を出したことは幕府の権威を傷つけ、流地禁止令は享保8年(1723年)8月に廃止されています。田畑所有権の質流れは黙認され、小作制度は幕末を越えて200年以上後、太平洋戦争後の農地解放まで続くことになります。

また、新田開発や農業奨励は米の増産と年貢の増収をもたらしましたが、必然的に米価の下落を招きます。武家は石高制に基づき給与を米で受け取っているため、米価が物価や金銀銭貨に対して下落すれば実収入が目減りし、財政が悪化してしまいます。吉宗はこの対策にも頭を悩ませました。

◆農◆

◆耕◆

【続く】

◆

つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。