【つの版】日本刀備忘録13:美濃開伝

ドーモ、三宅つのです。前回の続きです。

鎌倉幕府滅亡後、後醍醐天皇による建武の新政は2年で崩壊し、足利尊氏は持明院統の天皇を擁立して南北朝時代が到来しました。戦乱により刀剣・武具の需要は増大し、各地に新しい刀工の流派が現れます。まずは東国から見ていきましょう。

◆京極◆

◆正宗◆

高木貞宗

鎌倉時代においては京都・備前・鎌倉の三箇所が刀剣作成の主要な中心地でした。京都には三条派・粟田口派に続いて来派が現れ、備前には長船派が出現し、鎌倉には備前派と粟田口派を融合させた新藤五派が、さらに正宗が登場しました。戦乱の中で武具に対する需要は増大したものの、京都・鎌倉は相次ぐ戦で荒廃し、刀工たちは各地へ移住していきます。特に正宗が発展させた「相州伝」は全国で流行し、大きな影響を与えています。

正宗の養子・弟子とされる人物に貞宗がいます。その名は正和5年(1316年)に成立した刀剣書『銘尽』に正宗(五郎入道)とともに初めて見え、「貞宗彦四郎左衛門尉」と記されています。現存する紀年在銘作刀がないため活動年代は定かでありませんが、元応元年(1319年)正宗に先立って没したとも、貞和5年(1349年)までは生きていたともされ、古くから正宗に並ぶ名刀工とみなされています。徳川家康の愛刀であった短刀「物吉貞宗」、毛利家から家康に献上され仙台伊達家に贈られた短刀「太鼓鐘貞宗」、奥州南部家から尾張徳川家、徳川将軍家と伝わった太刀磨上げ打刀「亀甲貞宗」などが彼の作とされる名物で、在銘のものはほとんどありません。

観智院本『銘尽』では正宗との関係が明らかではありませんが、文明15年(1483年)の能阿弥本銘尽では「五郎入道の子」と記され、「江州高木に住む間は高木彦四郎と号す」ともあります。江州高木とは近江国野洲郡佐々木庄高木(現滋賀県野洲市高木)で、相州鎌倉からは遠く離れていますが、何かしらの交流はあったでしょう。ただし観智院本(の原本編纂)から160年以上後の情報なので、本当かどうか定かではありませんが。

伝説によれば、彦四郎は正安元年(1299年)頃に生まれ、江州犬上郡甘呂寺(現彦根市)の僧・友長に師事して刀鍛冶となりました。のち鎌倉に正宗を訪ねて弟子となり、腕前を認められて養子とされ「貞宗」の名を授かったものの、正宗に先立って若くして没したとされます。また尾張にいた正宗を訪ねたとも、彼の打った太刀を見た正宗が訪ねてきたともされ、さらに江州高木住貞宗は相州貞宗とは別人で、相州貞宗の弟子だとも言われています。

文亀元年(1501年)の『宇都宮銘鑑』では、貞宗彦四郎は広光九郎次郎とともに正宗の子とされ、天正7年(1579年)の竹屋理庵本には貞宗彦四郎が正宗の長男で、広光九郎次郎は正宗の弟子であると記されます。また広光ないし貞宗の子(養子か弟子)に秋広がおり、「貞治(1362-68年)頃」に活動したともいいます。鎌倉が何度も陥落した南北朝時代にあっても、正宗の流れをくむ刀工たちはしぶとく活動を続けていたことになります。

美濃開伝

近江国の東・美濃国(岐阜県南部)では、鎌倉時代から南北朝時代にかけ新たな刀工の流派「美濃伝」が出現しました。東方における京都防衛の要であるこの地には古くから関所が置かれ、美濃源氏をはじめ多くの武士が割拠したため、もともと刀剣の需要は高かったのです。しかし広大な美濃には統一性が乏しく、複数の流派が個別に発生しました。西の赤坂、東の関、南西の志津が主な美濃伝の流派の拠点です。

観智院本『銘尽』によれば、鎌倉時代中期に大和国から千手院重弘の子で泉水という刀工が美濃国に到来し、不破郡の赤坂(現岐阜県大垣市赤坂)に拠点を置いて作刀を開始しました。ここは不破関/関ヶ原の東に位置し、東山道沿いにあって栄えた宿場町で、伊吹山地の南東端に聳える赤坂山/金生山の南麓にあります。この山は全体が石灰岩で構成され、巨大な赤鉄鉱の露頭が存在し、古代からベンガラ(赤い顔料)や鉄器の作成に利用されています。赤坂に刀工集団が工房を築いたのは地理的にも当然でした。

千手院派は大和伝の五派のうち最古とされ、奈良東大寺の大衆(僧侶)のために作刀を行っていた僧形の刀工集団です。東大寺の東、若草山の麓の谷に彼らの工房があり、千手観音を本尊とする千手院堂があったゆえそう呼ばれました。現大垣市には東大寺の荘園「大井荘」が存在し、荘園を管理防衛する代官が置かれて武家となったため、彼らの需要に応えて東大寺の刀工が派遣されたのでしょう。以後、美濃には大和伝の刀工が続々と到来します。

異説によれば、鎌倉時代前期の寛喜元年(1229年)、伯耆国檜原より元重なる刀匠が美濃国武儀郡鞍智郷関(現岐阜県関市)に到来し、美濃伝関派の祖になったといいます。しかし元重には現存の作品がなく、関派の事実上の祖は鎌倉後期の金重とされます。彼は越前国敦賀の清泉寺の僧侶ともいい、61歳で鎌倉の正宗に弟子入りして相州伝を学びました。そして関に赴いて関派を開いたというのです。

関は美濃国中部(中濃)の盆地にあり、東山道からは外れているものの、津保川と長良川の合流点の東に位置する交通の要衝でした。川沿いに北上すれば飛騨国を経て越中国に達し、東に向かえば東山道に合流し木曽路を越えて信濃国に至り、南下すれば尾張国、西へ行けば関ヶ原を経て近江・京都に達することができます。鎌倉時代後期になると一ツ山常光寺の手前に関所が設置され、「関」という地名が出現します。関所は防衛施設であるのみならず市場でもあり、商人や通行人から税金を徴収して経済的に栄えました。

金重には初代と二代がおり、初代の作刀とされるものが鎌倉時代末期の元応年間(1319-21年)の紀年在銘を持つといいます。この金重の子、ないし弟に金行がおり、その娘は大和国の兼光(備前長船の兼光とは別人。包永とも)という刀工に嫁ぎました。

彼は奈良東大寺の転害門付近を拠点とする手掻派(または千手院派)に属していましたが、戦乱と東大寺のパトロンである藤原摂関家の没落により仕事が少なくなり、思い切って関に移住しました。兼光は一ツ山の北麓に藤原氏の氏神・春日大社を勧請して分社を建立し守護神としました。その子孫は七流に分かれ、合議制で作刀や流通を統制したといいます。現代まで続く関の刃物産業の起源です。なお春日社勧請は正応元年(1288年)ともいいますが年代が合わず、兼光が金重の姪か孫娘の婿なら鎌倉時代末期か南北朝時代初期ぐらいでしょう。

兼光の甥が兼氏です。初名を包氏と言い、正宗に入門して兼氏と改名し、伯父の兼光とともに関へ赴きました。のち関を離れて美濃国多芸郡志津(現岐阜県海津市南濃町志津)に移住し、志津三郎兼氏と称したといいます。

ここは美濃国南西部、養老山地の志津山の東麓にあり、東には津屋川が流れて伊勢国桑名へ通じる交通の要衝です。兼氏はここに拠点を築いて作刀を行い、大和伝に加えて相州伝の流れをくむ志津派の祖となりました。

兼氏の名と銘は以後七代に渡って引き継がれて続きますが、初代兼氏の作を特に「志津」といいます。初代兼氏の紀年在銘のうち、最後のものは康永2年(1343年)です。これは北朝の元号で、南朝では興国4年にあたりますから、兼氏は北朝を正統としていたようです。伝説ではこの年に60歳あまりで没したと伝え、逆算して弘安7年(1284年)頃の生まれです。伯父とされる兼光はこれよりは年上でしょう。

初代兼氏の没後、弟子たちは10kmほど北の直江(現岐阜県養老郡養老町直江)に移住し、延文年間(1356-61年)から室町時代初期にかけて栄えました。二代目の兼氏、初代兼氏の弟の兼俊、兼次、兼友、兼久らがこの頃の刀工で、「直江志津」と呼ばれています。のち相次ぐ水害で直江が住みづらくなると、刀工たちは赤坂や関、尾張へ移住しました。

越中義弘

南北朝時代、越中国(現富山県)では郷義弘という刀工が活動しています。彼は越中国新川郡松倉郷(現富山県魚津市鹿熊)郷川/江川のほとりに住み、相州正宗に師事して作刀を行いましたが、27歳頃に若くしてで没したといいます。室町中期の刀剣書『往昔抄』に「江」と銘のある作刀を載せ、「五郎入道の弟子」と記します。

一説では、彼の本姓は大江氏で、高階氏の高師直のように江の一字で略記したものではないかといいます。とすると郷は同音の表記違いで、高師直のように江義弘と読まねばなりませんが、彼の系譜について詳しいことは伝わっていません。

松倉には建武2年(1335年)に松倉城が建設されています。周辺に多くの支城を持つ難攻不落の山城で、康永3年(1344年)には越中守護・桃井直常の居城となりました。伝説によれば郷義弘はこの桃井忠常の家臣で、21歳の時に相州正宗に師事したといい、年代的には正宗最晩年の門弟です。この伝承により、現在松倉城跡には義弘の顕彰碑が建てられています。また「越中国松倉住人千手院義広」と銘のある刀が存在することから、大和国の刀工・千手院義広と同一人物とする説があります。

しかし郷義弘の在銘作は皆無で、太刀は皆磨上げられ打刀となっており、江戸時代に刀剣鑑定家の本阿弥家が認定したものしか郷義弘の作とは認められていません。郷義弘の作とされるものは相州伝風で、地鉄が黒ずんでいる他の北陸の刀工の作に比べ明るく冴えているため見分けがつくとされるものの、後世には「郷とお化けは見たことがない」と言われ、実在を否定する声もあります。とはいえその作品は相州正宗や粟田口吉光と並ぶ名物とされ、刀工たちもその写しを作って作風を学んでおり、優れた刀工であったことは間違いないでしょう。

彼の作品とされる刀には、美濃の大名稲葉氏が所持していた「稲葉江」、本多忠勝の子・美濃守忠政が桑名藩主だった時に入手した「桑名江」、肥後細川家の重臣松井氏が所持していた「松井江」、秀吉の家臣・富田一白が所持していた「富田江」、秀吉が刀身を見て「叢雲のようだ」と讃えた「村雲江」、刃紋が五月雨のようだと評された「五月雨江」などがあります。また上杉謙信の「上杉江」、三好長慶の「三好江」などもありますが、これらは焼身になっています。

なお年代的に郷義弘が相州正宗の直弟子であったとは考え難いため、実際の師は鎌倉末期に越中国で活動していた則重ではないかと考えられています。彼は越中国婦負郡呉服郷(現富山県富山市五福)の出身で、佐伯姓を名乗り五郎次郎と称しました。能阿弥本と正安本の銘尽では正宗の弟子とされますが、喜阿弥本銘尽では新藤五国光の弟子で正宗の同門とします。在銘作には延慶3年(1310年)・正和3年(1314年)のものがあり、国光に正和4年(1315年)の在銘作があることから、作風的に見ても国光か行光の弟子であろうと推測されています。

◆富田◆

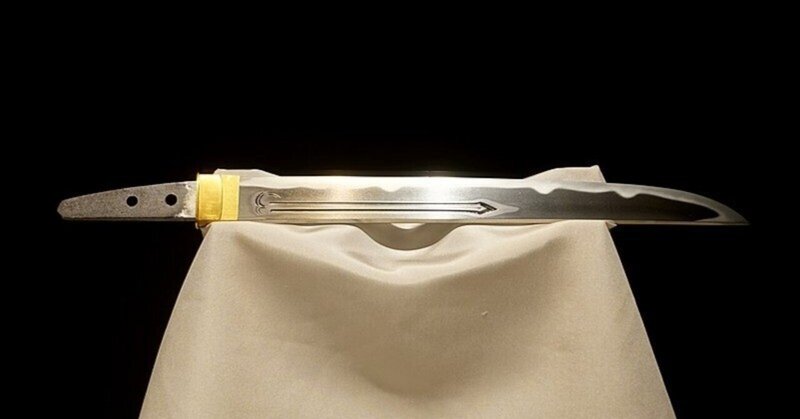

◆江◆

【続く】

◆

つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。