意外と知らない紙の話#03 流れ目の選び方

紙に繊維の方向があるってご存知でしたでしょうか。

新聞紙を破くと、綺麗に真っすぐ破ける向きと、斜めに破ける向きがあります。その現象は、紙の繊維の方向によって起きています。この繊維の方向を専門用語で流れ目といいます。

流れ目とは

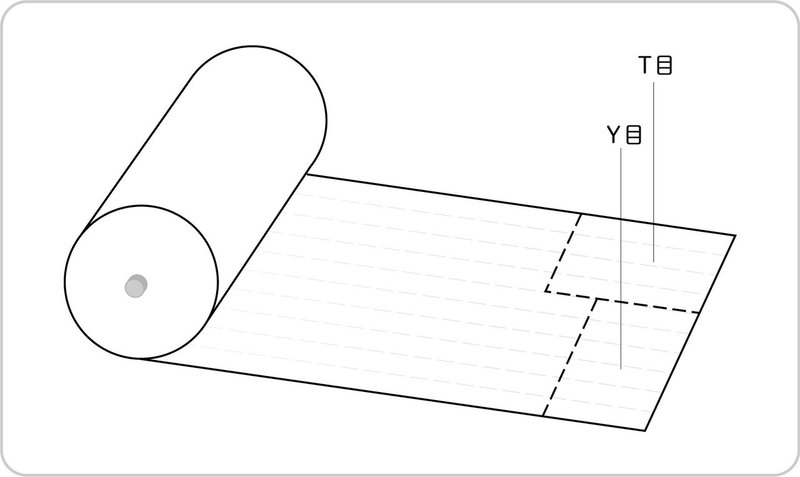

紙は、抄紙機でパルプを水に溶かした紙料を一定方向に流しながら製造するため、進行方向に繊維が揃いやすく「紙の流れ目」ができます。(製造工程について詳しく知りたい方は、竹尾さんのサイトが分かりやすいのでぜひご参照ください。)

そうして出来上がった紙を、紙の長辺と繊維の流れが平行になるように断裁した紙をT目(縦目)、紙の短辺と繊維の流れが平行になるように繊維した紙をY目(横目)と言います。

ちなみに、手すき和紙の場合、縦・横・斜めなどの色んな方向に繊維を絡ませながら一枚一枚漉くので流れ目はできません。

流れ目の特徴

T目Y目ってぱっと見は分からないし、どっちでも良くない?

と思っているそこのあなた!

商品を作る上で適した流れ目を選ぶことはとても大切です!!

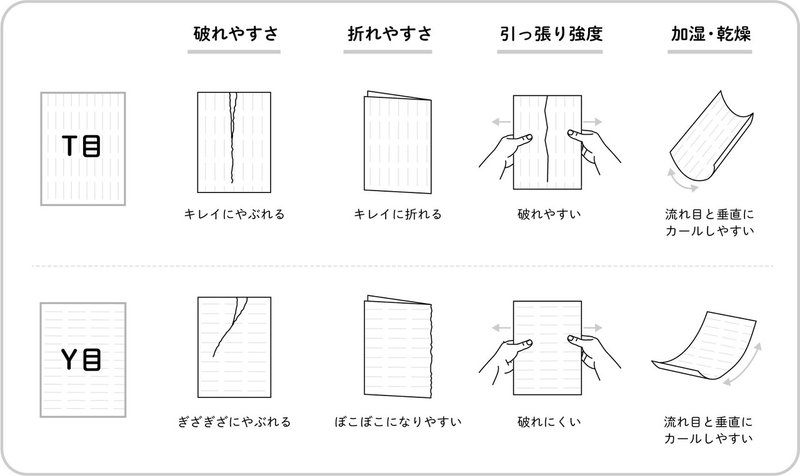

流れ目によって、破れやすさ・折れやすさ・引っ張りへの強さ・加湿・乾燥がおこったときの曲がる向きが異なります。

T目Y目の選び方

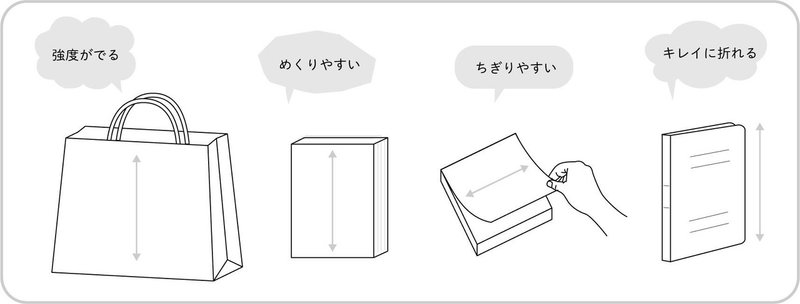

例えば、紙袋ですと品物を入れると重力で下に引っ張られます。やぶれにくくするためにマチに平行になるような流れ目が選ばれています。

本やメモの場合、引っかかりなくめくれるように背表紙に平行になるような流れ目が選ばれています。

また、紙ファイルは、背の折り目に沿って平行な流れ目を選ぶことで、反発が少なくなりキレイに折ることができます。

このように、商品に適した流れ目を選ぶことで、見た目の良さや機能性を向上させることもできるのです。

T目Y目の表記

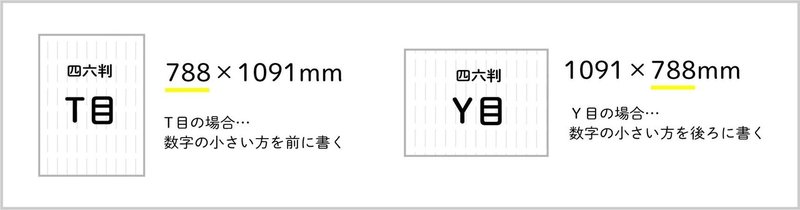

業界的にT目Y目を表す場合、判の寸法をT目の場合、数の小さい方を前に、Y目の場合、数の小さい方を後ろに書いています。

皆様もぜひお使いください。

商品開発の話

WRAPALLETのFOLPeは畳んだ状態で販売しているため、キレイに折り目がつくように、折り目に平行な流れ目を採用しています。

おわりに

長くなりましたが以上になります。

身の回りの紙製品に触れる際、ぜひ紙の流れ目をチェックしてみてください。新たな発見があるかもしれません。

紙をお選びになる際の参考になると幸いです。

皆様のご意見やご感想お待ちしております!

ぜひ、スキボタン、コメント、フォローお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?