ドクトル・ホグバックの黒モリア研究室

はじめに

現在使用中のデッキリスト

非公認大会使用。

ケルベロスoutしカウンター値を増す形に。

目標は『ライフを守って大型連打』

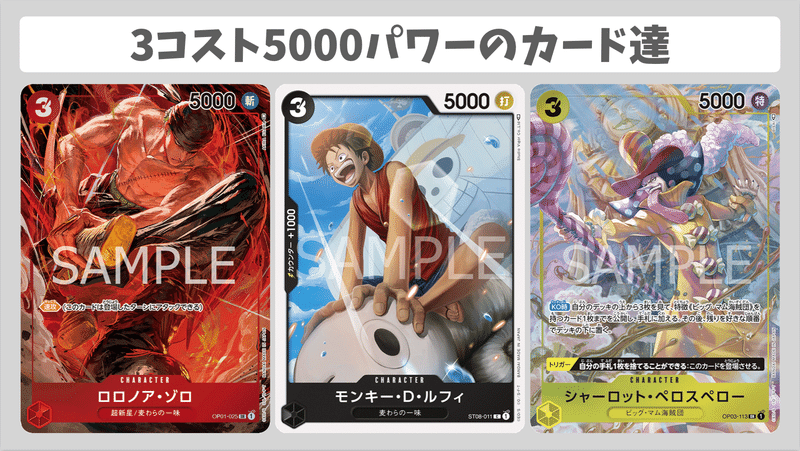

赤紫ローやミラーマッチなど、5000アタックを多用してくる相手に試した【影モリア】

毎ターンリーダー白ひげ並のパワーになるため、ほとんどの攻撃をシャットアウトできる。

大量のブロッカーを採用しているので、黒黄ルフィ相手にも持久戦が可能。

デメリットとして決定力に欠けるデッキになってしまっているため、自分がひとつミスするだけで簡単に負けてしまう。また、リーダー効果の対象があまり多くなくフルパワーの運用が出来ない。

8弾『二つの伝説』発売後リスト

■百獣海賊団軸モリア

海軍の代わりに百獣海賊団を採用。

『うるペー』の展開力、「ジャック」の手札入れ替えと除去、「カイドウ」の除去とハンデス…新要素がたくさん詰まったデッキです。

除去をコストダウン+「アブサロム」に頼ることが無くなりコンボ要素が減少。「クザン」や「ヒナ」などのカウンターレスが減ったことにより、大型以外全てカウンター付きであり2000カウンターは驚異の16枚搭載。

コンセプトは相変わらず『ライフを守って大型プレイ』に変わりありません。7ドンターンから8000サイズの大型キャラが登場します。以降は8モリアか9カイドウの大怪獣ターン。ブロッカーを大きく削っているため、ライフ1枚目から守ることも検討。

海軍型と比べてモリアの蘇生先は弱体化しているため、基本的にはカイドウが優先されます。中型〜大型をカイドウで除去しつつ、小型のアタックは豊富なカウンターで守り切るイメージです。

ワンピカードの基礎

『ワンピカードが上手くなりたい』

ワンピカードプレイヤーの誰もが抱える悩みです。

大会でいつも上位卓にいる強豪プレイヤーと、大会でいつも勝ちきれない自分のプレイにはどんな違いがあるのか。

『前のターンまで手札も盤面も勝っていたはずなのに…』

『相手のライフはまだ2枚、こっちはもう0枚…』

『相手の手札たくさんあるけど、リーサル行かなきゃ負ける…』

と、強豪プレイヤーと対戦するたびに実力差を思い知らされます。

私は非公認大会をいくつか主催しており、幸いにも強豪プレイヤーの対戦を目の前で見る機会が多いです。そんな中で大会上位卓を見学していると、一つ見えてくるものがありました。

『ワンピカードが上手い人の共通点』

・アタックのパワーライン設定が上手い

・手札枚数の管理が上手い

・キャラを守る判断が上手い

・ライフを通す判断が上手い

・最終ターンの判断が上手い

これらの要素は『ワンピカードの基礎』と言える部分。

使用するリーダーが変わったとしても、基礎は変わりません。

「ペローナ」と「ドクトル・ホグバック」によって手札枚数差を生み、「アブサロム」で盤面有利を作り、「ゲッコー・モリア」による盤面の再構築、高性能なブロッカー達で迎える最終ターンの判断…etc

本記事で紹介する【黒モリア】は、上記のような『ワンピカードの基礎』が詰まっています。環境上位デッキを使いつつ、ワンピカードが上手くなりたい人向けのデッキです。ぜひ無料部分だけでも読んでいってください。

【黒モリア】を使えばワンピースカードが上手くなる!

…かも?

実績

公式大会

2022 チャンピオンシップ本戦 出場

2023 横浜エリア予選 Best32

2023 一次決勝大会 出場

2023 東京エリア予選 Best32

使用:黒モリア

2023 二次決勝大会 出場

7弾環境 非公認大会

使用:黒モリア

日向杯 個人 4-1

トレカードCUP 5on5 7-1

コーギーアール 3on3 4-2

トレカードCUP 3on3 4-2

天竜杯 個人 7-0

しぽぺん杯 3on3 2-4

しっぽ杯 5on5 5-1

……………………………

第一章:死者達の魔境「スリラーバーク」

本記事で紹介する【黒モリア】を一言で表すと

『相手よりもアドバンテージを稼いで勝つ』デッキです。

アドバンテージ とは

簡単に言えば『優位性』を指す言葉です。

何かをプレイした際に、自分が優位になる事象が起きれば『アドバンテージを稼いだ』となります。

目に見えないアドバンテージも一部ありますが、分かりやすいものだと『カードの損得』です。

手札を増やすカードは『手札アドバンテージを稼ぐ』カードになり、盤面を除去するカードは『盤面アドバンテージを稼ぐ』カード、ということになります。

手札アドバンテージを稼げ

相手の手札を奪う「ペローナ」

トラッシュからカードを回収する「ドクトル・ホグバック」

シンプルかつ強力なワンドロー「クザン」

手札枚数の差は、そのまま選択肢の差に直結します。

手札が少なければキャラを守ることが出来ず、ライフも受けざるを得ず、場に出せるキャラも狭い選択肢から選ばなくてはいけません。

逆に手札が多ければ、キャラを守る守らないも自由。

ライフも好きなタイミングで受けることが出来る上に、場に出せるキャラの選択肢は豊富です。

相手の選択肢を奪い、自分の選択肢は広く。

【黒モリア】の強みの一つです。

盤面アドバンテージを稼げ

アドバンテージ(優位性)の獲得は、手札だけではありません。

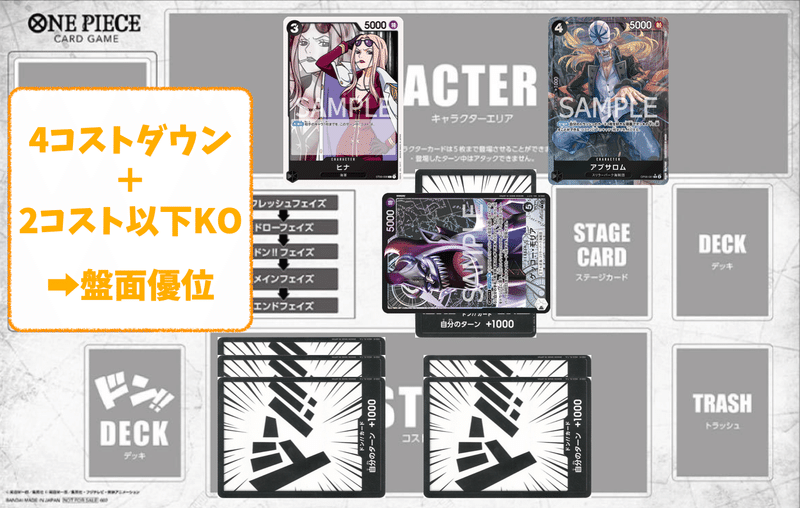

コストダウン+KO効果を使って盤面優位も狙います。

コストダウン「ヒナ」+リーダー効果で「アブサロム」を蘇生する動きは【黒モリア】最強クラスのアクション。

6〜7ドンターンにプレイされる

「ヒナ」+「アブサロム」のコンボ。

このコンボ直前のターンにプレイされるコスト帯は5~6コスト。つまり、出てきた相手キャラのほとんどがKO可能です。盤面に並ぶアタッカー数に大きな差をつけることが出来ます。

近いうちに法律で規制されるのでは?と心配になるほど強力です。

また、「ヒナ」が無くとも後攻2ターン目にプレイしていた「クザン」+KOカードでも盤面のキャラはKO出来ますが、5000ラインのキャラクターが並ばないことからクザンアブサロムよりもヒナアブサロムの方が強力です。後攻2ターン目のキャラクターと合わせて、盤面のキャラ数が1vs3となります。

攻撃回数に差が生まれるため、相手はこちらよりも多くのカウンター値を支払わなくてはなりません。結果、手札を奪う(=選択肢を奪う)ことに成功します。

⚠️「氷河時代」や「ヘルメッポ」「ロブ・ルッチ」を搭載し、除去をメインとした【黒モリア】も存在します。「大噴火」は失ったものの、除去コンセプトの強さは健在。ですが、本記事内では基本的に『アドバンテージ差によって勝利を目指す黒モリア』を紹介します。

アドバンテージの王

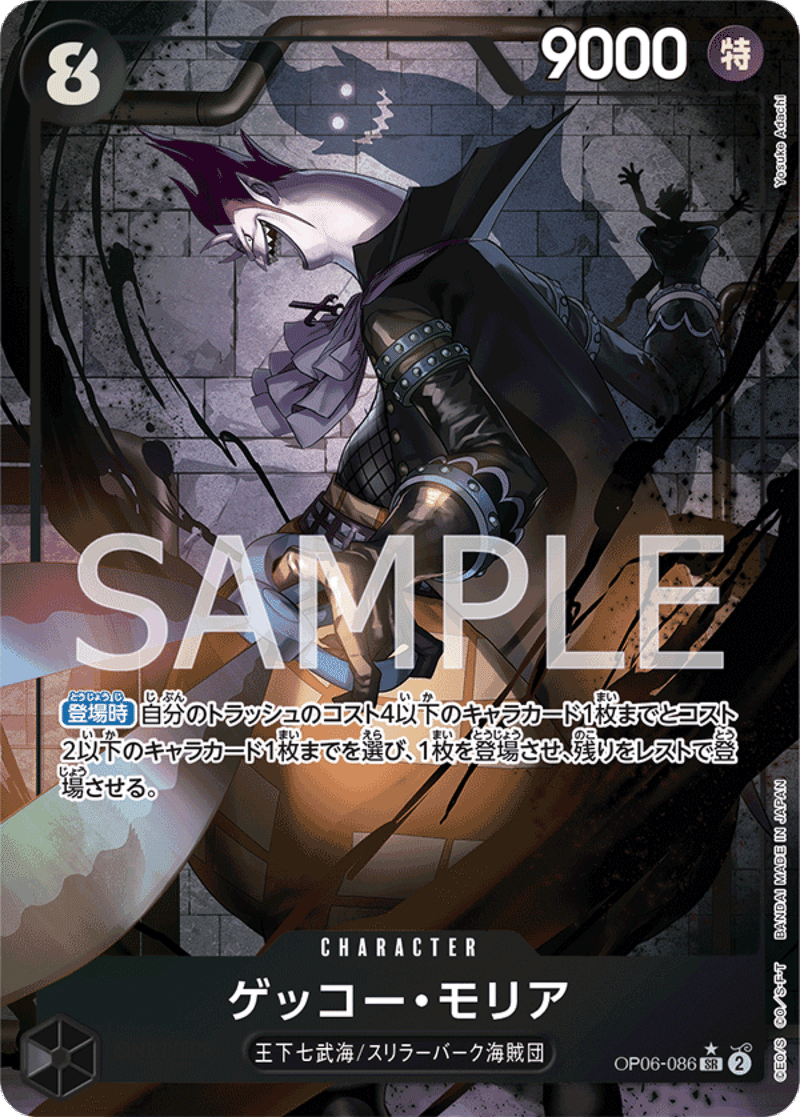

現環境最強クラスのキャラ「ゲッコー・モリア」

このカードが使える、というだけでも黒リーダーを使用する価値があると感じます。

【黒モリア】が使用する「ゲッコー・モリア」は、

基本的にアドバンテージを稼ぐまたは相手盤面の除去が目的です。

通常はカードをプレイした分、手札が減ってしまいます。

しかし「ゲッコー・モリア」でサーチカードやドローカードを蘇生した場合には、手札が減るどころか2枚増えます。意味がわからないほど強力です。

8コストで場に合計14コストのキャラを並べながら、手札が2枚も増えて、9000パワーと5000パワーが登場。イカれてます。ここまで相手の手札を削る、もしくは自分の手札を増やしながらコツコツ戦ってきたところに大怪獣登場です。

8コスト「ゲッコー・モリア」は、

|勝負《ゲーム》を決めるほどのパワーがあります。

相手の場に厄介なキャラが存在する場合には、手札を増やすことでは無く除去を目指します。特に、強力なアタック時効果を持つキャラは、優先的に除去します。

「ゲッコー・モリア」は他のコストダウンカードと組み合わせることで除去範囲は無限大に。特に「イッショウ」の効果適用下での「ロブ・ルッチ」は超強力です。

他にもコストダウン+「アブサロム」+「ブランニュー」で中型キャラをKOしつつ、手札を補充するのも有効です。

自分の状況に合わせて…

『大型キャラを除去するか』

『中型キャラを除去しつつ手札を増やすか』

『手札を増やしてアドバンテージ差を生むか』

これらを好きに選択出来るのが、「ゲッコー・モリア」の強みです。

第二章:損と得

黒モリアの基本戦略

『相手に損をさせ、

自分が得をする』

本記事で紹介する【黒モリア】の基本戦略は至ってシンプル。これだけです。

…………………

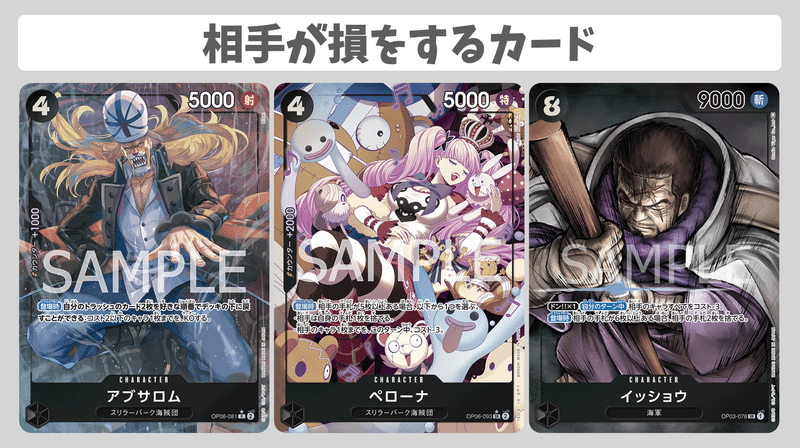

『相手が損をする』とは?

簡単に言えば『効果によって相手のカードを減らす』ことを指します。

コストダウン+「アブサロム」

➡︎相手のキャラを減らす

「ペローナ」

➡︎相手の手札を減らす

「イッショウ」

➡︎相手の手札を大きく減らす

これらのカードをプレイすることで、相手はカードを失い『損』している状態になります。相手のカードを奪うことは選択肢を奪うことになり、ゲームを優位に進めることが出来ます。上記で述べた優位性(アドバンテージ)の獲得です。

ただ、手札を削るカードに関しては相手の盤面に触れることが出来ないため、状況によっては黒モリア側が損をしてしまうことがあります。相手の盤面を放置したことによって、削った手札よりも削られてしまう手札の方が大きい場合などです。状況に応じた見極めが必要になります。

…………………

『自分が得をする』とは?

簡単に言えば『効果によって自分のカードを増やす』カードです。

「ドクトル・ホグバック」

➡︎登場時に自分の手札を増やす

「ゲッコー・モリア」

➡︎登場時に自分の場のキャラを増やす

「クザン」

➡︎登場時に自分の手札を増やす

中でも「クザン」は少し特殊なカードです。

登場時効果だけでは無くアタック時効果を持つため、相手からすれば優先して除去したい対象となります。相手は「クザン」の除去にカードを消費するため、『相手が損をして自分は得をする』という状態を生み出しやすいです。

また、パッと見では気付きにくい『得』カードもあります。

代表例は「ボルサリーノ」

後攻2ターン目にプレイすれば、先攻3ターン目の5000アタックを許しません。1000カウンター切らないと防げなかったはず攻撃が、手札を減らすこと無く防げます。

つまり、相手のターンに1ドローしているのと変わりません。

もし6000でアタックされたとしても、本来2000カウンター必要だったものが1000カウンターで済みます。カウンター値の節約に成功しているのでお得です。

登場時もブロック時も無い「ボルサリーノ」ですが、実は無限に手札を節約できるスーパーお得カードです。

そして一番忘れてはいけないのが

このデッキ最大の『お得』カード。

リーダー【ゲッコー・モリア】です。

そもそもですが、「ペローナ」や「ドクトル・ホグバック」「アブサロム」などの強力なスリラーバーク達は全員4コスト5000のキャラクター。リーダー効果で3コスト支払うだけで簡単に出てきていいものではありません。

本来3/5000は効果を持たないカード

もしくは強力な効果を持つもののカウンター値を持たないカードばかりです。

それが【黒モリア】では、3コスト支払って出てくるのが4/5000で優秀な登場時効果持ちばかり。しかも手札にある必要が無く、トラッシュにいるだけでokです。

あまりにもお得。

ワンピースカードにも令和の時代が到来です。

…………………

これらの『損』と『得』を繰り返し行い、アドバンテージ差をつけてゲームを優位に戦うのが本記事で紹介する【黒モリア】です。

効果KOは本当に得なのか?

4/1から「大噴火」が禁止カードとなり

黒デッキは安定したコストダウンが行えなくなりました。

今はもう、黄金ムーヴであった「大噴火」+「アブサロム」も「大噴火」+「ロブ・ルッチ」も出来ません…

黒デッキ、冬の時代が到来。

効果で相手のキャラが除去出来ない…一体どうしたら…と頭を抱えていたところ、『このゲームは戦闘でも相手のキャラ倒せるよ』と教えて頂きました。青天の霹靂です。

それからと言うものの、「アブサロム」の出勤率は激減。代わりに「ペローナ」と「ドクトル・ホグバック」がブラック企業もかくやというレベルで登場するようになりました。

相手の手札は「ペローナ」で弱らせれば、戦闘でキャラを除去しやすくなります。相手がカウンターでキャラを守りに来るのであれば、手札を大きく削ることが出来るので相手の選択肢は激減。

こちらのキャラは「ドクトル・ホグバック」でカウンター値を確保して反撃用のキャラを守り、アタック数を確保。相手のキャラに殴り返し、手札とキャラを削りに行きます。

ここで相手のキャラを無理にKOしに行こうとすると、こちらも手札を激しく消費してしまいます。例えば「氷河時代」+「アブサロム」は、手札を2枚使用して相手のキャラ1枚を除去することになり、あまり得ではありません。

もちろん強力なアタック時効果や起動メイン効果を持つキャラであれば除去する方が得ですが、それらを除けば大半のキャラは手札を消費してまで除去する必要はありません。一旦放置して、そのキャラがレストになったところを狙って戦闘により処理することが多いです。

アタックに合わせてカウンターを切る場合もあるので、一旦放置した場合でも手札は消費しますが、ココで大切なのが「得をするカード」たちです。放置したキャラからの攻撃を守るカウンターは「クザン」や「ドクトル・ホグバック」で補充出来ます。

また、コストダウン系のカードにはカウンター値が無いことが多く、ゲーム後半にはリスクになることも。KO効果を持つカードが欠けてしまい、コストダウンばかりを抱えるような展開になると最悪です。

無論、決まれば強い除去コンボもあります。

盤面を大きく逆転できるヒナアブコンボを筆頭に、「氷河時代」を絡めて大型キャラを除去する動きは強力です。

とは言えコンボである以上、コンボカードが揃わない可能性やどちらかを過剰に引きすぎることもあります。その上コストダウンカードにはカウンターレスも多くリスクも大きいです。

それらを総合して考えた結果、『除去しなくとも勝てる』のであればカウンターレスやコンボカードのリスクを背負う必要は無いと判断。

本記事で紹介している【黒モリア】では、出来る限りコンボ要素を減らして手札事故が無くなるようにしています。カウンターレスも減っているので、カウンター値たっぷりのド安定デッキとなりました。

「損得」から考える各ターンの目標

■ゲーム序盤の目標は「損させる」

自身が先攻の場合には「ペローナ」のプレイを目指します。

先攻の黄金ムーヴとして代表的なのが『ペローナ連打』です。相手の手札を奪い、選択肢を大きく減らします。要求値の高いアクションですが、先1「シンドリー」が絡んだ場合には成功率が格段にアップします。

ハンデス効果でカウンター値を奪えた場合には、相手のキャラをKOしやすくなるのでライフでは無くキャラを狙うことが多いです。相手のキャラを減らせれば支払うカウンター値も節約出来るので、結果的に得をすることにも繋がります。

また、一部の相手には先攻2ターン目「たしぎ」設置が有効です。

強力な4コストアクションのある相手には、先に「たしぎ」を設置しておいて先攻3ターン目の「アブサロム」を狙います。単体で強力なものが多く、長く生存するとモリア側が損をすることになるので早めに除去しておきます。

除去されることを嫌って別のアクションをしてくる場合もありますが、その場合には先攻3ターン目に「ペローナ」をプレイしながら6000/6000の2回攻撃が可能です。レストになった「たしぎ」はアタックを吸収してくれるのも良いポイントです。

後攻の場合には海軍パーツをプレイすることが多く、中でも「ブランニュー」からの「クザン」「ボルサリーノ」という動きは鉄板です。いずれの場合も『得をする』動きではありますが、後攻3ターン目のヒナアブコンボでは相手に大損害を与えます。

■ゲーム中盤の目標は「得をする」

先攻の場合には「ゲッコー・モリア」着地の下準備を目指します。

先攻の4ターン目、本来7ドンしか使用出来ないターンですがリーダー効果のおかげで4コスト2面展開が可能です。狙いはリーダー効果で「ドクトル・ホグバック」を蘇生しつつ、横に「クザン」または「ボルサリーノ」を添える動き。

特に「クザン」を出しておくと、相手の後攻4ターン目を自由に動けなくさせることが出来ます。大抵の場合『クザンは処理しておかないと…』となるため、こちらがお得にプレイした「クザン」に対して手札を消費しながら処理してくることがほとんどです。

相手が無理に処理してきた「クザン」は、「ドクトル・ホグバック」で回収しておける「ゲッコー・モリア」で蘇生可能。ここまで手札を失わないままに最強カードが登場します。

後攻3ターン目で相手が中型キャラを置いてきた場合には、ヒナアブコンボも有効です。後攻2ターン目に出てきたキャラがアタックしてきていた場合には、そのキャラを的にしてコンボを決め、盤面を一気に優勢へと持っていきます。ヒナアブを恐れてキャラを守ってきた場合には手札が削れるのでいずれの場合でも相手が損をする状況を作ることが出来ます。

後攻であれば素直に8コスト大型キャラの登場を目指します。

「イッショウ」が出せるのは相手の盤面が弱い場合か、一旦無視してでも相手の手札から特定のカードを奪いたい場合の2つです。

前者はヒナアブコンボで達成しやすく、後者は特定のリーダーを相手に狙います。7弾環境で言えば【黒黄ルフィ】の「ゲッコー・モリア」や【緑ボニー】の「ユースタス・キッド」などです。具体的には第三章で解説します。

基本的には「ゲッコー・モリア」で盤面を作り上げ、アドバンテージを稼ぎ、次ターンから9000パワーで相手のキャラかライフを踏み潰します。パワーがイカれてるので大抵の場合は止まりません。

■ゲーム終盤の目標は「損させる」

9000パワーのキャラが立てば、ゲームの主導権はこちらのモノ。キャラもライフも簡単に消し飛んでいくので、相手は軽い攻撃のほとんどを必死に守らなくてはいけません。

『このアタックが通ったら全て攻撃にドン振って攻めますよ』と相手を脅しながらプレイするのが大切です。

本来は受けたいはずの7000のアタックも、すぐさま9000パワーが襲いかかってくるので守らなければいけません。ライフへ行くフリをしながら9000パワーでキャラを叩き潰す。こうなると盤面も手札枚数も大きく差がつきます。

モリアやイッショウの9000パワーをチラつかせながら相手のライフを攻め立てることで、相手に損をさせながらゲームメイクすることが可能です。特に、ゲーム序盤からポンポンライフを受けてくれる相手には突き刺さります。

2体目の大型キャラが到着する頃には、既に相手は瀕死状態。次のターン9000パワーが2枚とモリアから蘇生したキャラが殴りかかってきます。KO耐性のないブロッカーは、コストダウン+「アブサロム」で剥がされてしまうのでほぼ無意味。

そうなると、もはや相手に次のターンはありません。

相手が突っ込まざるを得ない状況を作りあげます。

最終ターンをどこに設定するか。

その見極めが大切です。

- ここから先は研究室、侵入禁止。

第三章:対面ごとのマリガンとプラン

先攻後攻:ーーーーー

有利不利:◎○△×/4段階評価

マリガン基準:先攻・後攻・共通

メインプラン:ーーーーー

その他:ーーーーー

⚠️有料部分に進む前に

■vs黒黄ルフィについて

極めて不利な相手です。

本記事には黒黄ルフィに対して有利になる方法は記載されていません。ご注意下さい。

現在、非公認大会では9-5(勝率65%)と勝ち越してはいるものの、黒黄ルフィ側が正しくプレイした場合には勝率20%程度まで激減します。

メインプランやマリガン基準などは記載しているものの、勝率65%を保証するものではございません。

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?