<スペシャル対談>「ナッジAI」との出会いが習慣化の秘伝のタレを理論化!スタートアップ経営者が語る行動変容領域の行く先

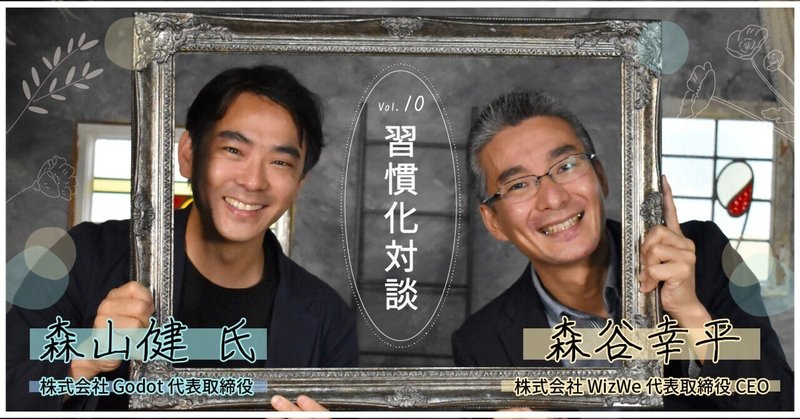

今回は、行動科学と機械学習による社会課題解決をめざすスタートアップ 株式会社Godotの代表取締役であり、WizWe総研の客員研究員 兼 アドバイザーに就任いただいている森山健 氏との対談です。

独自の行動変容AI「ナッジAI®︎」を活用して、人々のより良い意思決定、より良い行動を促すサービスデザインに取り組むGodot様には、「Smart Habit」の習慣化サポートに伴走いただいており、それが出会いのきっかけでもあります。

近しい間柄のスタートアップ経営者同士、お題がなくても話が途切れることなく、近い未来ともう少し先の未来の夢を語り合った回となりました。

・株式会社Godot 代表取締役 森山 健 氏

・株式会社WizWe 代表取締役CEO 森谷 幸平

出会いは「習慣化」×「ナッジAI」

森山:行動変容が社会に広がってきていますね。

森谷:森山さんは、どういったきっかけで行動変容のほうに?

森山:大学、大学院は数理モデルでいろいろな事象をモデリングするということを勉強していました。そういった意味では、人間の心理をモデル化できたら面白いなと思っていましたし、意思決定というのはどういうふうになされているのだろうというところに興味はありました。専攻は行動科学ではなかったです。

大学院を卒業した後に金融業界に就職したのですが、投資判断やリスクをどうヘッジするかなど意思決定がたくさんありました。人間というのは、どういう情報を入力して、どういうふうに意思決定を行って出力するのかというところにずっと興味があったのですが、それがすぐ事業になるものでもないので、何かいい機会がないのかなとずっと探っていましたね。

大学院は2回行っていまして、1回目が数学で、2回目が公共政策ですね。

森谷:公共政策は行動変容に結構つながっていますか?

森山:そうですね、エビデンスに基づく政策立案、EBPMという文脈の中で、公共政策でも行動科学を使って人間中心な行政サービスを実装していこうという動きは、アメリカ、イギリスですごく進んでいっています。その流れから私も行動変容に興味を持ちました。

森谷:私たちは、普通に泥臭くデータを取って実施していたのですが、エビデンス・ベースドですねといわれるケースが増えてきています。エビデンス・ベースドも、ポリシー・メイキングですよね、EBPM。関心が高まってきてそうですよね。

森山:日本でもエビデンスという言葉が流行っている感じがしますね。ただ、エビデンスと一口で言っても強弱があります。本当にエビデンスが強いところでは、それを参考に使う。エビデンスが弱いところは、あまりエビデンスにこだわらないで、どうすればエビデンスを強くするために、新たな介入デザインできるかといった視点がとても重要だと思いますね。

一方で、エビデンスは解像度が粗いので、実際の事業やコンテンツというところまですぐに落ちてこないですよね。ですから、解像度が粗いところから、どのようにサービスをCX向上につながるように設計していくかといったつなぎの部分が民間企業の腕の見せどころ、実力が現れてくるところかなと思っています。

森谷:習慣化の問題ですが、ゼロイチ当て込みは大変ですよね。最初、なかなか仮説構築ができないときに、GodotさんのCogPotはありがたいです。

森山:ありがとうございます。弊社が心掛けてきたのは、コミュニケーションデザインだけではなく、サービスデザインも同時にやるというところです。きちんとエビデンスに基づいているけれど実装できる。解決策を提供するというところは心掛けてきましたね。

森谷:あとは、ビッグデータがないけれど先に回したいという場合、集めている間に終わってしまいます。クイックに検証を回す時にも、Godotさんはいいですよね。

森山:ありがとうございます。コールドスタートというところから、どのようにサービス設計とコミュニケーション設計をしていくのかをずっと考えてきました。ビッグデータがなくても、きちんとサービス設計できます、コミュニケーション設計できますというところが、弊社の強みだと思います。

森谷:そうですよね。まずいきなり回してしまうところからスタートする。まず回してみて、勝ち筋を回した後に傷を負いながら見定めるというような。

森山:弊社の最新の生成系AIは、行動目標を1行入力するだけで、サービス設計とコンテンツ生成の下描きがものの数分でできるという優れものです。そういう下絵を参考に、まずどこに注力すべきなのか、まずここを掘り下げてみようといったようにしていくことで、PDCAを高速回転させられるのではないかと。

森谷:そうですよね。世の中生ものなので、結局当て込んでみてリアルなものがとても重要ですよね。そこの改善速度の勝負になるかなと思っています。

森山:ただ一方で、演繹的にある程度当たりをつけないといけないですね。とはいえ、それだけだとどうしても現実社会に即さないですし、全然足りない。ですから、やはり帰納的にボトムアップで、それこそ試行錯誤しながらという、その両方が大切だと感じています。

森谷:まさにそうですよね。そもそも最初は私たちに理論がなかったところがGodotさんとの出会いのきっかけです。

森山:「理論が無かった」って開示しても大丈夫ですか(笑)

森谷:最初はなかったですね。WizWeを創業した経緯は、理論というより秘伝のたれのような感じです。秘伝のたれはいろいろな会社が持っているわけですよね、でも、秘伝のたれの状態だと、なかなか一気に広がらないため、それをソフトウエアに落とし込むことを始めたのが「Smart Habit」の構想です。

森山:でも、行動変容に限らず暗黙知というものを、どういうふうに他人に伝えられる形にしていくかという、そこのテーマが面白いと思っています。森谷社長は当初から、結局は時間配分の問題を解くことになるのではないかなど、その辺りが今風ですし、人間を進化させている感じですよね。

森谷:時間の使い方、面白いですね。確かに。

森山:精神論で頑張りましょうではなくて、この人にはこういう角度からこういうふうな応援をすると、こういうふうな効果が期待できる。ただ、この効果はずっと持続するわけではないから、再度働きかけるのはいつなのかというところも、どんどんAIアシスタントがサポーターを育てながら、いい伴走者になっていく。そんな世界観になって行きますかね。

森谷:そうですね。最近、習慣化の世界と営業の世界は結構近いと感じていますね。

森山:そうすると、いずれそういう領域にも?

森谷:同じ世界かもしれないですね。いわゆるセールスやマーケの世界で言うところの購買系ファネルです。習慣化は購買の後工程ですが、セールスやマーケと近い生態系に属していると思います。

森山:そうすると、やはりファネルのコンバージョン率改善というところと、LTV向上というところで、しっかりお客さまに満足してもらいながら、売り手として盛り上げよう、どんどん上げていくという感じですか?

森谷:ヘルスケアの習慣化も教育の習慣化も、やはり購買のとこからスタートしますので、その生態系なのでしょうね。マーケットはとても大きいと思います。人が物を買うとか、政府系だと申し込みですよね。同じですね、申し込む。

森山:確かに、行政サービスを売っているといった意味では、何も変わらないですよね。売り、買い、使う、使い続ける。

森谷:そもそも私が小売業出身の人間なので、売る、買うという原理原則に自分の肌感覚が寄っているというバイアスはあるとしても、やはり行動継続の所は、購買における原理原則と近い世界という感じがありますね。

生成系AIとヒューマニティー

森山:生成系AIの研究開発、実装を進めて気づいた面白いことがあります。生成系AIを進化させていくと、例えば、ヴィヴァルディが作曲したものが一番ヴィヴァルディらしいというのが普通だと思うのですが、ヴィヴァルディのアルゴリズムを生成系AIとして実装すると、ヴィヴァルディよりもヴィヴァルディらしい作曲ができるようになるのではないかと。つまり、本人より本人らしく振る舞うことができるアルゴリズムが出てくるのではないかと考えています。

そうなってくると、人間らしさとは何なのだろうと。ヴィヴァルディでさえも、もしかしたらスランプ状態のときは、自分らしくない曲を作っていたかもしれないのに、生成系AIであればそういうことはない。そう考えると、一人一人のサポーターらしさというのは、今後どういうふうに進化していくと考えていますか?

森谷:「完璧さ」の良さもあるとは思うのですが、私は失敗するとか、どれだけがんばっても敗れ去る経験とか、落ち込む経験など、そういった人間的葛藤の領域は、私は特に好きですね。

おそらくAIも人格は持つのでしょうけれども、AI時代において、人間的な儚さや葛藤といったところ、それは、肉体の限定性やハンディキャップという領域が、逆にすごく武器になると思います。挫折とか、ふざけんなよと怒るとか、その辺りの生々しさは、すごくヒューマニティーを感じます。そちら側の心の動きがすごく重要だと感じています。

これは、ヒューマンドラマとか、生々しい感情の葛藤といった領域ですね。不完全さの魅力というか、そうした儚さの中で、もがいたり、苦しんだり、そうしたら誰かが奇跡的に助けてくれたり、という予測不可能性、このあたりの人間ドラマが一層価値を持つように思います。

森山:そういう情動みたいなものが、いずれAI化された人格を超えた人間らしさのような何かになるという。

森谷:そうですね、二項対立にはならないと思っていて、恐らくブレンドされていくはずですよね。そこの境界も曖昧になっていくのだと思いますが、その中で人間性やヒューマニティーというものは維持をされていったほうがいいのではないかと思っています。

私は、人間のはかない一生が好きですね。バカなことをしてしまうところも好きです。リアリティーショーが好きでよく見るのですが、絶対に選ぶべきではない方を欲望に負けて選んでしまうというようなところとか、それによってもたらされる残念な結果とか、そのもの自体を見ているのはすごく面白いですね。全部勝つ物語は面白くないですから。

森山:全部勝つ物語ではなくて、他の物語こそがその人らしいかもしれないって面白いですね。

森谷:そうですね。プレゼンでも私たち最強ですというものより、敗れ去って駄目でしたが、皆さん助けてくださいというほうが、助けたい、支援したいと思っていただける。昔の日本の創業者を見てもそう思いますね。

森山:本人よりも本人らしいAIの完成された美のようなものに対して、不完全ゆえの強さや美という話ですね。すごく日本っぽいですよね。

森谷:そうですね。不完全なものが美しいと思っていて、ヴィヴァルディがスランプで曲が書けないというところに、ものすごく魅力と価値を感じます。書けないよね、いろいろあるよねというところに心が動きます。心の動きが習慣化には重要で、心の領域の不完全さや人間のつらさみたいなものは、いいなと思います。ただ、自動化だけは絶対重要なので突き詰めるべきなのですが。

森山:それ面白いですね。AIに作らせた百点満点のヴィヴァルディの曲よりも、あそこのあのフレーズはちょっと違うのではというような、むしろ「綻び」のほうに愛着が湧くかもしれないということですよね。

森谷:フジコ・ヘミングさんという、90歳ぐらいの現役のピアニストがいらっしゃいます。演奏については、いろいろな方が、それぞれのプロフェッショナルの観点から見て様々な評価があるのですが、フジコ・ヘミングさんの人生の物語が、すごくドラマチックで、ヒューマンの物語として惹き込まれてしまいます。人生ドラマの魅力があり、その人しか奏でられないものがあって、心が動くという。私たちの領域は、そういったところがすごく重要だなと思っていますね。

森山:面白いですね。極論、そういった人間くささや失敗すらプログラミングできるような気もしますね。そうなってくると、本当に何が人の心を動かすのかという、不完全の美の科学のようなものが今後進んでいくかもしれないですし、そこのところこそが「Smart Habit」のサポーターの強い付加価値になっていくかもしれないということですよね。

森谷:そうですね。一つあるのは肉体ですね。精神性がそこで再現をされて、はかなさも分かる、時々ミスするというロボットはできると思います。ドラえもんですよね。けんかもするし、でも優しい。精神性を完璧に再現したヒューマノイドができるとしても、肉体の違いがありますよね。のび太くんは大人になってしまうので。

森山:昨年、まさにその話を友人としました。年を取るという肉体性と関連して、年を取るということが人間に深みをもたらすのではないか、人間が人間らしいゆえんなのではないかと。老化を再現するために時間の経過と共にわざと少しバグ率が増えるAIを作ってみる、年を取るAIを実装したらどうなるのだろうという話で盛り上がりました。そういうところかもしれないですね。

森谷:命があるロボット。『ブレードランナー』の世界ですね、

森山:有限ゆえに、人間により近づく。

森谷:あの映画の中のロボットは、すごく人間でしたよね、

森山:SFの世界が現実の世界にどんどん近づいてきています。昔はフィクションの世界でしかなかったものがどんどん実装されていて、すごく面白い世の中になってきたと思いますね。

森谷:面白いですよね。いろいろ可能性が広がって、それは素敵だなと思う一方でやはり常に怖さがあります。皆さんそれを感じているとは思いますけれど。

でも、産業革命のときもきっとそうだったと思いますね。ずっと手作業だったものが、どんどん機械化されて自動になって、エネルギーを開発してというようになっていって、変化量の速さと大きさから、すごく怖さもあったのではないかなと思っています。

人類の歴史上は、極めて大きな変化の波はあって、その中を、皆で生きてきているので、今の時代も、変化の波にうまく乗り続ける姿勢が大切と考えています。おそらくAI関連の規制やガイドラインは出るでしょうね。そこは確か、森山さんは得意領域ですよね?

森山:そうですね。公共政策や規制などを研究してきた身としては興味深いですね。最近、このAIの波に乗れないと大きな不利益を被るではないかという話があるのですが、社会としては、そういう新たな格差の火種をつくらないように、きちんと規制をしていくというところが大切な気がします。

森谷:近代化だと、テイラーリズムとかフォーディズムの話になりますが、近代化がもたらす機械化や資本主義は格差をひたすら助長してしまうという恐怖がその時はあったのですが、功罪はあるのですが、結果としては資本主義国家においては、19世紀と21世紀を比べると、平均余命は大幅に伸び、飢えて亡くなるというケースは大幅に減り、乳幼児死亡率も大きく改善している。生存確率が大幅に上がったということは、全員が豊かになったとも言えますので、AIによる社会変化についても、うまくやり方を決めていくことでしょうね。

森山:格差を生まないために進化をやめましょうというのは、現実的ではないですね。

森谷:テクノロジーはしっかり進化していかないと、日本だけでも介護を受けられない人がたくさん出てきてしまいます。ヒューマノイドがヘルプしてくれるだけで全然違うはずですよね。絶対的に必要だと思いますね。

森山:弊社が大切にしている理念の一つに包摂性があります。AIで人間をより賢く、より強く、より速くするというのではなくて、どうしたらAIを使って社会設計をより包摂的なものにしていくのか、サービスを誰一人取り残さないようなものに発展させていくのかという、そこのところに社員はみな思い入れがあります。今の森谷さんの話はすごく共感しますね。

森谷:やり方次第だと思いますし、うまく話をしていけば解決できることもありますよね。かなり問題も起こるでしょうけれど、その問題に取り組むのも嫌いではないです。何か出てきたら問題は起こりますが、それをみんなで頑張って解決していくというプロセスは結構好きですね。「さあ、問題発生だ!みなで気合い入れてやるぞ!」みたいな。

森山:まさにスタートアップの経営ですよね。やっと消火できたと思ったら、別の火が上がって、少し休ませてくれよと思うことはありますよね(笑)

今後のサービス開発

森谷:今後のサービス開発は、生成系AIで行動変容をもたらすというところにフォーカスしていくのでしょうか?

森山:実はいろいろ企んでいますが知財化を進めているところなので、今はまだお話しできない段階です。3歩先ぐらいを行っているのではないかと思っていますね。

行動変容技術というものがこれからどんどん増えてきて、必ずしもいい意図を持っているものばかりではなく、悪意を持った行動変容AIやツールが出てくると思います。そういったところに対して、どういうふうに社会として対応していくのか、対処していくのかというところまで見据えたようなプロダクト研究開発を進めているところですね。

森谷:行動変容領域の倫理ですね。

森山:そうですね。最近、行動変容は意思決定と行動変容というように、少なくとも二つの段階に分かれるのではないのかなと考えています。そうしたときに、より良い意思決定をしてもらうための支援と、より気持ちよく行動をいい方向に変えてもらうという、2種類に分けて考えたほうがいいのではないかと。何となく特典に釣られたとか、コンプレックス商法にあおられてとか、思わず行動したというのは定着しないですし、そういう行動変容を起こした自分に対して嫌悪感を持つのではないかと思います。

意思決定をしっかり支援するために、どういう技術をGodotとして提供できるのか、そして、いざ行動するときに、どうしたらその人にとって一番気持ちのいい後押しができて、それによって行動させられるのかを考えているところです。乗せられて行動するのではなくて、きちんと自分で主体的に意思決定をした上で行動すると、それだけ定着するし習慣化するので、いいのではないかなということですね。

森谷:面白いですね。

森山:行動科学から認知科学とか神経科学とかのほうにも出ていこうとしているので、とても楽しいです。

森谷:夢が広がりますね。

森山:地に足をつけつつ、そういったところも視野に入れてやっていくということです。

森谷:私たちは会話ですかね。発生会話をすごく重視しています。ヒューマニティーと会話の関係性はすごく深いので、会話の領域をもっと研ぎ澄ませたいと思っています。

森山:そういう人間性との関係性という話になっていくと、会話でやりとりしている情報そのものよりも、背景や文脈、意図など、メタなところが重要になってくるので、きちんと研究すると面白いですよね。

森谷:カルチャーにもひも付きますし、発生している会話の中にこそ基盤構造が表出されると思っています。我々がサービスの濃縮ポイントをどこに置くかというと「会話」として出てくる表層のレイヤーです。日常にリアルがあり、ヒューマンドラマがある。

私たちは、サービスや小売り側の銘柄だと思っているので、日常生活に密着して、日々日常で発生する会話の側から、人が行動を継続する基盤構造をアップデートしていくというアプローチを取るように思いますね。社会心理学や行動経済学を取り込んだフレームワーク、深い理論的な所はしっかり強化しながら。表層レイヤーの会話をしっかりひも付ける。

森山:深いところまで理解した上で表層のところで戦うのと、単にずっと表層のところで戦っているのは全然違いますよね。

森谷:研究機関と組んで表層で戦うのがいいなと思いますね。私たちはサービス業が好きなので。ただ、理論もきちんと得ているサービス業というのがいいと思っています。

森山:やはり裏にしっかり理論がないと再現性が高まらないし、スケーラブルでもないので、そこのところはかなり大切ですよね。

森谷:小売業で言うと、チェーンストア理論が北米で発達して、私が新卒で入社したイオン株式会社の場合はそれをうまく日本に広めて、かつ地方から攻めることで成功しました。理論がないと攻められないと思います。大体海外の理論は発達していることが多いかもしれませんね。

お互い同じ領域でも取りにいくポジションが違う

森谷:弊社は初期的な行動定着率を上げるという銘柄なので、今後は濃縮しまくろうと思っています。スタート段階の初期的な定着は私たちで、日付まである程度特定できるといいですね。例えば、スタート後90日まではWizWeというように、濃縮すればするほど強力になると思っています。一番のコアポイントを磨き続け、どんどん濃縮していく。

あとは、会話プロトコルで入るというところですね。AIも入ってくるでしょうけれどブレンドして。サービスを提供していく領域も、今は、「ありたい姿がある領域」と、言語的に定義しているので、明確にそこをターゲットとしていこうと思っています。

森山:弊社は世界中から優秀な人材を集めて、世界最先端のことやりたいという気持ちが強いので、3年以内にきちんとアジアに拠点を置いて、北米にも拠点を置いて、そういうふうに本格的にグローバル展開をしっかり目指していけるような組織体制を整えたいと思っています。ちょうど先月、ヨーロッパの研究開発拠点をウィーンに設けたのですが、そこだけではなくて、いろいろな所に拠点を設けたいですね。

森谷:すごいですね。行動変容領域のArm的な。

森山:あるいは「Intel Inside®️」のような、「Godot Inside®️」。そういう感じで入っていきたいですね、いろいろ。

森谷:これからはやはりグローバルを狙うのでしょうか?

森山:日本と世界というふうにはしたくないですね。そうすると逆に「日本のスタートアップ」という感じになってしまうので、もう少し違うやり方にしたいと思っています。日本国内に我々を応援してくださっている会社さんもたくさんいらっしゃるので。

そういうグローバル戦略の中で、日本をどう位置付けるのかというのは、まだ考えなくてはいけないところなのですが、日本らしさというものが、それこそ今後AIの世界で強みになるのかもしれないという予感のようなものはあります。先ほどの不完全さに美を感じるという美意識とか。

森谷:私もすごく思っています。日本人同士は言葉の説明を必要としないコミュニケーションも多いですよね。画像1つで全部読み取れたり。これはソフトパワーとしてすごいことなのですが、海外ではそれがまだ理解できていない。でも日本のサービスを受けにくるので、すごく強いと思っています。私は、会話の中に結構ヒントがあると思っていますね。

森山:それ、すごく面白いですね。私は川柳が好きなのですが、川柳は膨大な日本社会の理解がないと、デコーディングできない、楽しめないですよね。五七五の中にものすごい情報が詰め込まれています。それと、先ほどの不完全性の美というのとは、また別の話だと思いますが、文脈やメタな部分というところが今後世界で戦っていく上で、特に行動変容というところで重要になってくるのではないかなと思っています。

森谷:いいですね。私たちは表層の会話とサービスに張って。その表層のところがディープにつながると思っているので、今発生している会話にすごく価値があります。水とか空気のように透明にとよく言っているのですが、当たり前のようにポケットサポーターとして側にいられたらいいなとすごく思っていますね。

森山:面白いですね。

森谷:いろいろな領域に習慣があるので、ありがたいなと思っています。出会いの機会もすごく多いので、お繋ぎすると良いと思われる事業者様をつないでいくと、そこに自然発生的に、習慣化のニーズが発生して、そこで入るということが結構発生しますね。課題の解決を目的として、お話するのですが、お繋ぎすると、自然に発生してくる溝があり、そこを会話でうまく埋めることができるといいなと思っています。

「Smart Habit」はサポートとの会話なので、キーワードを研ぎ澄ましていくと、会話や対話です。行動変容の数値というのは絶対にひも付きますが、会話や対話がすごく重要だと思っています。

森山:そうすると、どういう情報を与えるかという考えではなくて、どういう情報の交流があるのかっていうことですね。それで、その交流を取り巻く文脈というものは何なのかといったところをどんどん理解を深めていく。

森谷:そうですね。どちらかというと引き出す、聞くというほうがパワーあることが分かってきたので、きちんと聞いて共感するという構造をつくることがすごく重要だと思っています。初期の対応のところに鍵がありそうなので、そこを研究していきたいですね。スタートからある程度の軌道に乗るまでの間かなと思っています。

面白いですね。同じ領域ですけど、取りにいくポジションが結構違いますよね。

森山:はい。ですから山谷コンビとして(笑)

森谷:これは弊社ではないなという時に、森山さんを呼ぶというボタンがあります(笑)本日はありがとうございました。