月に傾(かぶ)く

古来、風流はしばしば風流過差と呼ばれた、松岡正剛氏によれば、過差とは過剰のこと、そして過剰な意図を「傾(かぶ)く」と呼び、その担い手を「かぶきもの」或いは「パサラ」と呼んだそうだ、いわゆる「傾く」のことである。

面白いことに、この過差=物狂いは人々の関心と好奇心を煽るには、もってこいのものだった、歌舞伎は「傾く」を起源としていることからもそれがわかる。

いや、しかし ……

“日本人は昔からいろんなモノやコトに傾いてきたな”とつぶやくクニオ

ヨシコは、我が意を得たりとばかりと

“富士に桜、茶の湯にそして月に! 着物に傾いた作家(*1)もいたわよ!”

月に傾いた人と言えば明恵上人(*2)だろう。

月の歌人と呼ばれるに至った歌がこれだ。

「あかあかや あかあかあかや あかあかや あかあかあかや あかあかや月」

月への傾き様が絶妙だ。

近年では最後の浮世絵師と呼ばれた月岡芳年(*3)が思い浮かぶ。

月岡芳年は、浮世絵が精彩と物語を生み出す魅力に欠け、庶民の支持を失いつつあった幕末から明治にかけて生きた浮世絵師である。

確かに芳年は最後の浮世絵師とか血まみれ芳年と呼ばれるが、クニオは“「傾き絵師」と呼びたい”と思っている。

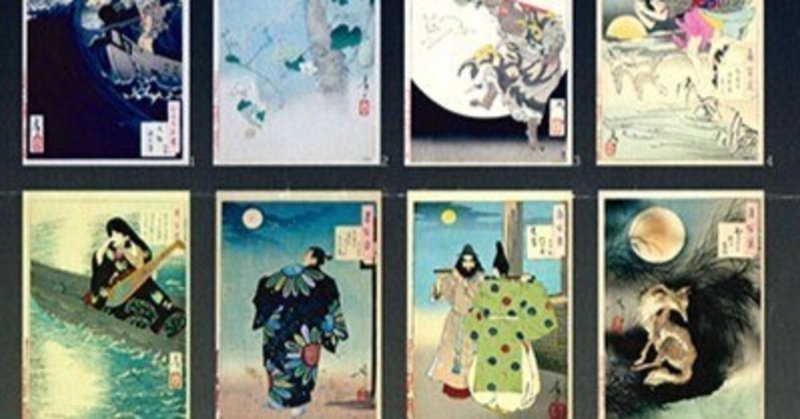

その芳年の最晩年の傑作に月に傾いた「月百姿(つきのひゃくし)」シリーズがある。

4月のある日、二人は東京は太田記念美術館(*4)にあった。

太田記念美術館では「月百姿」シリーズの展覧会が開催されていた。

ヨシコ

“ススキの枯野に佇む老狐か〜 哀感が漂う作品ね!”

ススキの枯野に佇む老狐を描いた『吼噦(こんかい)』に目をやりながらささやく。

『吼噦』は、猟師に多くの仲間の狐を殺された老狐が、狩りをやめさせようと奔走するその帰り漁師の仕掛けた罠にかかってしまう物語、狂言の「釣狐」をもとに描かれたと言われている。

ジッと『吼噦』凝視するクニオ

“寂寥感のある風景が狐の心情を物語っているね”

芳年の無常観が色濃く出た作品だなっとクニオは思った。

“ところで、狐の顔に愛嬌を感じない?”とヨシコに問われ

“そうだな 化けたのが見破られちゃったって顔かもね!”と応じる。

確かに後ろを振り返る狐の顔には「しまったやってもうた」感が見える。

なおも魅入る二人

“枯野のススキに 有明の月 ……”と口ずさむクニオをよく見ると、狐のしっぽが …… (;´゚∀゚`)っ)

『源氏夕顔巻』の前で足を止めるヨシコ

“透明感がなんとも素敵!”

クニオ

“空(うつ)と現(うつつ)を行ったり来たり …… まさに …… 夢うつつ ”

源氏物語・夕顔の巻で光源氏と一夜を過ごした夕顔が、六条御息所の嫉妬に妬かれ命を落とし、成仏できずこの世にあらわれた姿を描いた『源氏夕顔巻』。

能の複式夢玄能を絵画にしたら如何にと思わせる作品だ。

クニオ

“気品さえ感じるね、芳年の画力の賜物かな”

ヨシコ

“芳年の画力もだけど、摺師、彫師の腕を讃えずにはいられないわよ”

深くうなずき合う二人。

クニオ

“おおー 大胆な構図やなぁ~ ”

玉兎とは中国の伝説にある月で仙薬を搗いているとされる兎、『玉兎・孫悟空』の大胆な構図構成が人を惹きつける。

『玉兎・孫悟空』は水墨山水画の遠近法である三遠、即ち平遠・高遠・深遠の三つの視点を持っているようにも見える。

クニオ

“新しい境地の作品と言えるんじゃないだろうか”

ヨシコ

“うんちくはいりません 兎がなんとも愛らしいからいいのよ”

クニオ

“ァハハ・・ “

「月百姿の画題は和漢の物語、詩歌、謡曲など多種多様であるが、制作にあたり多岐にわたる資料を渉猟している、安易な作画で済ますことをせず、より完全な造形を目指した」

と、芳年にほれ込み、その魅力を発信し続けている岩切友理子氏は賛辞を惜しまない。

まさに月百姿は「傾く芳年」の面目躍如といったと作品群だ。

(*1)泉鏡花

明治から昭和にかけて活躍した小説家、「幻想小説」の礎を築いた作家として知られる。

(*2)明恵上人

鎌倉時代の華厳宗の僧、京都の栂尾山に高山寺を再興し、日本最古の茶園を作った。茶の精神を伝えたとされる。

(*3) 奇想の浮世絵師と呼ばれた歌川国芳の弟子、二人は斬新な構図や画風で得意とした浮世絵師

(*4)太田記念美術館

浮世絵専門の美術館、浮世絵コレクションとしては世界有数と言える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?