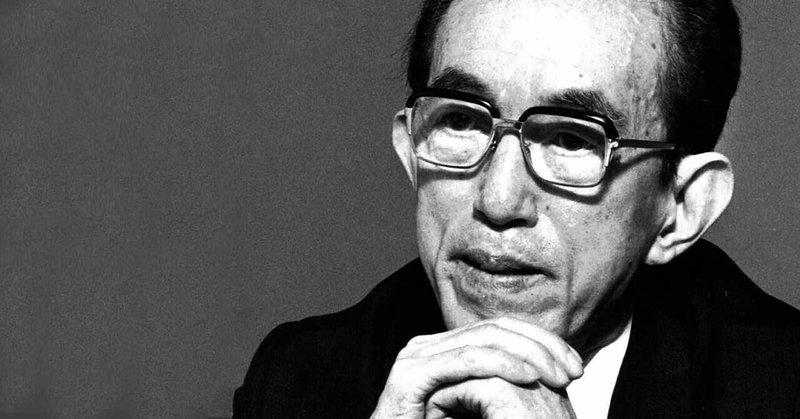

福田恆存を勝手に体系化する。3 社会とは何か 「福田恆存の言葉」刊行!

「社会」という他者

それでは次に、「社会」の定義へとすすもう。まず単純にいって、「社会」は「他者」という不透明な存在者の集合体といえる。したがって、社会もまた、集団的自我の次元にあらわれてくる存在者である。

ここでまたパースペクティヴィズムにもどれば、私の周辺には近親者がおり、その周りには友人、知人、町内の隣人、親戚、学校や仕事場や取引先の人物、毎朝バスで一緒にはなるが口もきいたことのない人、SNS上でだけ応答する人物、友だちのともだち。従姉の従姉。さらにその周りには無数の顔のない群衆が存在している。世界人類が共現前しているのだ。私という起点から距離が増すほど、その不透明性は増大し、ついには闇に没する。

そして忘れてはならないのは、私からさらに離れた他者、すなわち死者たちの存在である。かつてチェスタトンは、死者にも一票を、といったが、死者は「社会」という存在者を通してわれわれの現在にふかく関与している。

「社会」とは、その意味で、まさに一種の闇である。そのくせ、われわれを一定の鋳型に嵌めこもうとはかる不気味な実在でもある。言語やしきたり、慣習を一方的に押しつけてくる。ゲームの規則は、時間的・空間的に細部まであらかじめ決定されている。われわれには基本的に拒否権はない。それでも、各個人において、その鋳型におさまりきれない部分も少なからずのこるのもまた事実である。それにもかかわらず、社会はその要求をつねに誰に対しても一様に機械的に押しつけてくる。それでもおさまりきれない部分が、ある一定限度を超えるとき、というよりそれはつねに起こっており、かなりの程度の摩擦が生じているのであるから、そうした摩擦の結果として、社会それ自体の内部では生成と死滅がたえずくりかえされていると考えられる。ある部分は新たに生成され、ある部分は廃棄される。そしてその程度が限界に達し、その社会を成り立たしめている理念の枠組みまでが機能不全をきたすと、ルネサンスのような根本的なパラダイムの変換がおこる。おそらく現代も、そういう時期に遭遇していると考えられる。

ここで注意しておくべきことは、社会があたえる様式には、表層のものと、深層のものがあるということだ。

ここまで私が問題にしてきたものは深層に属する諸様式である。それは、われわれの生活をささえる役割をはたしている。他方、表層には、時代の風潮というべき、移ろいやすく不確実で無責任な論理が漂っている。こうしたものに、われわれの思考と行動は、その人それぞれの段階に応じて、無意識のうちに支配をうけているのである。

要するに「社会」とは人間的なものであるのに、その反面では、機械的な存在者である。オルテガはかれらしい表現で、「社会とは人間的、かつ非人間的存在である」と、いっている。顔の見えない個人の特定の集合であり、どこまでも推定的な存在者なのであるが、それでいて強い強制力を有している。そしてその強制力は暴力によって裏付けられているのである。社会の発する命令にさからえば、社会活動は制限され、ひどいときには村八分にされる。その最たるものが国家権力であり、警察や軍隊の保持する暴力を背景に、法律や行政処分といった強力な強制力を行使しうる。

悪いことばかりではない、われわれは社会から、安定性という貴重な恩恵をうけとっている。文化慣習、法律はわれわれを拘束し自由な言動を遮るものではあるが、その一方でわれわれの安全を確保し成員相互の軋轢を調和してくれる。それのみならず、真正の意味で、われわれは社会に育まれることによって、はじめて「人間」となる。そのいい例が言語だ。われわれはそれを機械的に否応なくあたえられるのではあるが、われわれはそれによって、他者とコミュニケーションをとり、ものを考えることのできる、人間にとって必要不可欠の言語という道具を手にするのである。人間は誕生の瞬間に人間であるのではない。もし私がオオカミの群れの中で育てば、私は人間ではなくオオカミとなる。

ここまで中途半端な社会学につきあっていただいたのだが、福田恆存の思想を体系化するにあたって、こうした基礎固めがぜひとも必要なのである。なぜなら社会学の書物をあたってもらえばわかるのだが、意外と「社会」という存在者についてのきっちりした定義にはおめにかかれない。

これは余談だが、さいきんよく目にするSNS社会の論議にしても、そもそも「社会」についての基本的見解をきちんと足固めしたのちに、議論をすすめることが肝要である。

速報)2月17日に、新刊『福田恆存の言葉』が、文春新書より刊行されます。

これは、三百人劇場で1976年5月からおこなわれた「処世術から宗教まで」と題する連続講演を文字におこしたもので、もとになった音声データは、以前、新潮社からカセットででており、私も所有しています。というか、何度も聴きました。

国民文化研究会での公演も書籍化され、いまは文庫で再刊されていますが、やはりおなじように、福田恆存の世界観が端的に語られています。かれの著作を読む上で、よきガイドラインになると私はおもいます。

たしか、講演当時から書籍化の話がもちこまれたが、断ったと私は聞いております。

いずれにしても、福田恆存の業績は、対談や講演にいたるまで、断簡零墨おろそかにせず、いまごろになって出版されつづけているというのはまさに驚異ではないでしょうか。

福田恆存さんや、そのほかの私が尊敬してやまない人たちについて書いています。とても万人うけする記事ではありませんが、精魂かたむけて書いております。