ネットと同人活動で、身を守るために

「ガンマレイ騒動」を教訓として、ネットを中心にした交流・同人活動で、身を守るためには、何ができるか?どう自衛するか?を考えた記事です。

同人活動をしている人、その活動を応援・依頼する人、一人でも多くの人に見てもらいたいです。「気を付けよう、考え直そう」という振り返りの機会になれば嬉しいです。

彼個人や騒動そのものは「騒動を振り返って~これからについて」にて焦点を当てています。

個人情報と金銭の取引、有償依頼の危険性

ネットでの個人情報の公開は、小中学生の頃から教えられるほど危険なものです。特に住所の場合は、ご自身の身体や、ご家族にも危害の及ぶ危険性が考えられます。

金銭の取引・有償の依頼も、契約・責任といった言葉が付きまといます。「お金を出したんだから、早くしてよ!後で自由に使ってもいいでしょ!」という感じです。

こういった被害を今回の騒動で受けたのは、特に以下の方々です。

【枡狐先生】

2-1/枡狐氏への金銭トラブル主張、裁判の仄めかし

◆銀行口座の番号・氏名を教えた後、それを第三者に公開された。

◆募集してもいないのに現金を一方的に振り込まれ、返金も拒否された。

◆やむを得ず、イラストを製作して返すことにした。クオリティも納期も、「ラフ程度、いつでもいい」と明言されていた。

◆このやり取りがコミッション:有償依頼だったと(不当に)主張された。

◆誕生日祝いだったはずの金銭が、コミッションの代金だと主張された。

◆連絡を拒否されている、コミッションを踏み倒したと主張された。

【ねねイさん】

2-2/ねねイ氏の個人情報保管を仄めかす発言、色紙画像の無断転載

◆イラスト色紙を販売。送り主として住所を公開した。(おそらく氏名も)

◆トラブルを起こされた後に、住所を今も保管していると脅迫された。

◆小説の表紙イラストとして、販売した色紙を無断転載された。

【ヤゴさん】

2-6/ヤゴ氏の告発~不当な返金要求

◆枡狐先生、ねねイさんたちに対する不当な返金要求を、代理で弁済した。

【1】オンラインサービスの活用

コミッションやオンライン販売の仲介サービスの活用を、被害回避のためにおすすめします。

どのサービスでも、お互いに個人情報を公開する必要はなく、運営が代金を預かります。納品されたときに売り上げが確定、期限切れなどでキャンセルされたときは払い戻されます。

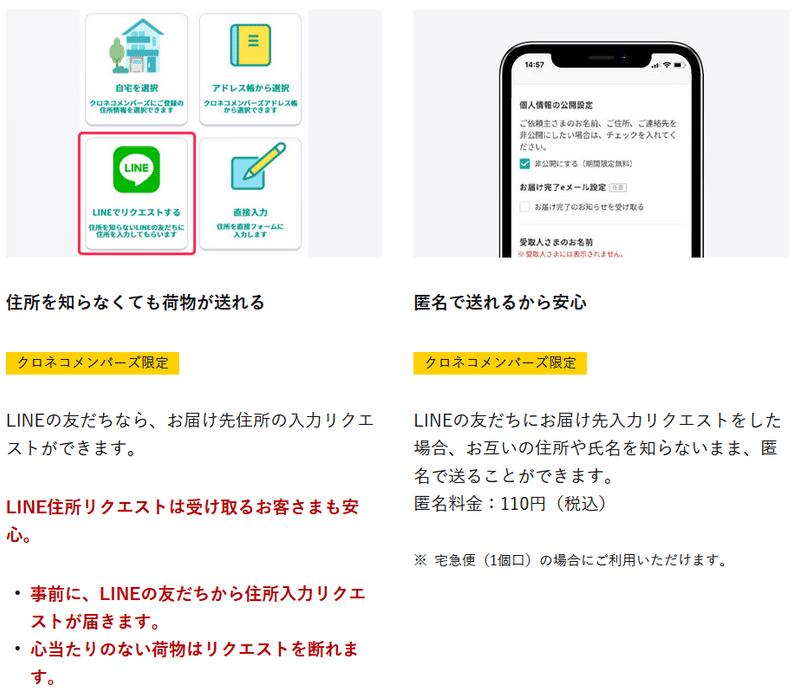

物品を発送する場合も、匿名配送を利用する方法があります。

個人情報を公開される、口座へ一方的に振り込まれる、納期未定の口約束に反して踏み倒しを主張されるといった、今回の騒動の中でも、リアルと金銭に関わる被害を、ほぼ全て防げます。

銀行口座のやり取りは、おすすめしません。住所ほど危険ではないですが、氏名だけは知られてしまう上、振り込みを拒否できない、「送りつけ」から未納品の金銭トラブルを一方的に主張されることが懸念されます。

Amazonギフト券やiTunesギフトカードなどの金券も、おすすめしません。氏名や口座番号といった個人情報を公開する必要がない点では気軽ですが、未納品・未払いのトラブルが懸念される点では変わりなく、やはりサービスを仲介する方が良いでしょう。

なおガンマレイは、依頼の体裁ではない誕生日祝いと称した金銭すら返金を要求し、Amazonギフト券の使用履歴まで公開を要求するという、例外的に極めて悪質な人物でした。金銭のやり取りは、全てサービスを仲介するか、一切しなければ、より安全ですが、あまり現実的ではないかもしれません。

【2】販売物の権利の明記

男性向けの文化が強いまどマギ同人界隈では、手描きイラスト・色紙の販売が盛んに行われていますが、ねねイさんは、色紙の無断転載の被害も受けています。今回の騒動とは関係ないですが、イベント用色紙の転売被害の報告を見たこともあります。

これを防ぐために、販売物の権利の明記をおすすめします。色紙に限らず、コミッションの納品でも有効でしょう。

顔に近いところ、髪に被せるようにしてサインを入れたり、購入者の名前を入れると、トリミング・切り抜きしづらく効果的と言われています。転載や転売が目的ではないファンなら、サインはむしろご褒美と思ってくれる人もいるでしょう。

またファンの方も、クリエイターの要望に理解を示していただけると、私は嬉しいです。

ただし、たとえサインがなくても無断転載はマナー・モラルが疑われる行為ですし、著作権法や判例に従えば、販売した色紙でも無断転載で違法と指摘できます(詳しくは後述)

【1-1】コミッションサービス

「Skeb」が特に有名ですが、「pixivリクエスト」というものもあります。依頼募集を手軽に始めたい作家さん、お気に入りの作家さんを応援したい方には、ここがおすすめです。

この2サービスは「作家とファン」の関係性が強く、Skebにはクリエイター検索機能がありません。また「投げ銭付お題募集サイト」という運営方針、「お願いする⇒描いてもらう」一方通行しか成立しない・させないように、利用規約・ガイドラインは意外と厳しく設定されています。

Skebガイドラインに掲載されている通り、他だと「SKIMA」「ココナラ」がおすすめです。クリエイターはファン以外のクライアント、プラン設定などビジネスとして募集ができ、クライアントもクリエイターを検索できる他、リクエストの公開募集・コンペ形式の募集もできます。

SKIMAやココナラで「相場」を調べておくのもテクニックの一つでしょう。

【1-2】オンライン販売・配送サービス

コミッションだけでなく、同人誌や色紙、グッズを販売したいこともあると思います。

「BOOTH」はpixivが運営していて、匿名配送「あんしんBOOTHパック」、生産~発送まで全自動の「BOOTHオンデマンド(pixiv factory)」といった関連サービスも充実しています。

他のサイトで注文を受けたり、誕生日プレゼントを贈る程度、匿名配送だけ使いたい場合でも、クロネコヤマトならLINE友だちに匿名配送できます。

【2-1】著作権法について

販売した色紙にサインや利用規約を定めていなくても、無断転載は違法行為と指摘できます。「色紙(著作物、原稿、原本)の販売」と「その著作権の譲渡」はイコールではないのが前提とされています。

Q.原稿の買取りは著作権の譲渡になりますか?

A.買取りの契約に際し、著作権を譲渡する旨が当事者間で明確にされていない限り、著作権の譲渡にはならないと考えられています。

著作者にはどんな権利がある?

https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html

第六節 著作権の譲渡及び消滅

(著作権の譲渡)

第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

https://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html

【2-2】ガイドラインと判例について

色紙の無断転載を訴えるとして「同人自体法的にアウトではないか」という疑問もあると思います。正答かは保障しかねますが「やりすぎなければ問題ないだろう」という見解を提示します。

「FGO」「アズレン」「ヒプマイ」のように、「二次創作ガイドライン」が公式に定められた作品があります。書いてあることはどこでもだいたい同じで、著作権法で「引用」として認められる範囲なら問題ないと思われます。「公式イラストの模写、一切見分けがつかないトレースで同人誌を作るな」という風になるはずです。

まどマギ・マギレコのガイドラインは残念ながらありませんが、他作品でも参考程度に。それでもわからなければ、周りの人に相談するのも手です。

知的財産 裁判例集 令和2(ネ)10018

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89748

同人誌無断アップロードサイトを、著作権侵害で訴えた裁判です。「著作権を侵害している同人誌なら、どんな扱いをしてもいい」という被告の主張を裁判官が却下するにあたって、「同人誌が著作権を侵害するとは限らない」と述べています。

漫画の「キャラクター」は、一般的には、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから、著作物に当たらない。したがって、本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって、これによって著作権侵害の問題が生じるものではない。

ただし、この判例は「著作権」に限った話です。あくまで参考程度に。

漫画の「キャラクター」は著作物ではない?

「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2010/08/news144.html

知財高裁でBL同人作品の無断コピーは著作権侵害という当たり前の判決

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20201008-00201963

この判決で明らかになったのは、キャラの名前と設定の一部だけを流用したタイプの二次創作は著作権法上問題なさそうであるということであり、二次創作が法的にまったく問題ないということではありませんので念のため追記しておきます。元ネタ作品の著作権者が二次創作の作者を訴えて、商品化権や不正競争防止法等、著作権以外の論点が争われた時にどうなるかはわかりません。