2019年5月の記事一覧

ソーシャルワーカーが、クライアントに不利益を被らせないために考えておくべきこと

ソーシャルワーカーは、日々、自身の「感情」を吟味し、それを意図的にクライエントへの援助過程に活かし、組み込んでいくこと(「ケースワークの原則」でいう「統制された情緒的関与」)を試みます。

「好調」「不調」というような援助者の感覚が、クライエントにどのような影響を及ぼすのかということについて考えたとき、「クライエントの不利益にならない」ために、感情に任せた「好調」「不調」の振れ幅をコントロールする

対人援助職がクライエントと築く関係性の前提として存在してるもの

対人援助職がクライエントと築く関係性とはどのようなものか?

その問いに対する私の答えは、「”非”日常性かつ、特定の目的を有した関係性」である。

この問いのこたえを前提とすることで、クライエントが援助者に対して向けるメッセージの多くは、「”非”日常性かつ、特定の目的を有した関係性」であるからこそ成立しているものだという理解をすることができる。

「”非”日常性かつ、特定の目的を有した関係性」であ

自己覚知を助ける"ストレングスファインダー"から見る私の5つの資質

前回のエントリで自己覚知について書きました。自らの内的感情と向き合うだけではなく、他者にそのプロセスを助けてもらう方法もあると記しました。今日は参考までに、ストレングスファインダーを紹介します。

ストレングスファインダー®は「人は自分の弱みを改善するよりも、自分の強みに意識を向けそれを活かすことで最大の能力を発揮する」という故ドン・クリフトンの考え方に基づいて開発されました。ストレングスファイン

なぜ、ソーシャルワーカーに自己覚知が必要なのか?

対人援助職につかれている、つきたいと思っている方でしたら必ず耳にしたことがあるだろう「自己覚知」という言葉。

この言葉自体に明確な定義は無く、簡単に言えば、「自己覚知」→「自分を知ること」→「職業的な自分をコントロールするために、自分の依って立つ価値観について知っておくこと」とでも表現しておけばおおかた間違いではないかと思います。

さて、では自分を知るためには・・・

自分がどんなときに感情

ソーシャルワーカーが、困難ケースだと感じた時、為すべきたった1つのこと

1.困難ケースとは何か?この仕事をしていると”困難ケース”という表現をよく聞く。だが、その定義は曖昧だ。

援助者が、「これは、困難ケースです」と言語化し、外部化した瞬間に、ケースは「困難ケース」となる。つまりは、明確な定義など存在しないのだが、「困難ケースだ」とラベリングすることにより、援助者の中により一層の困難感を生んでしまい、次にどのような行動を起こすかということがセットで語られにくくなる。

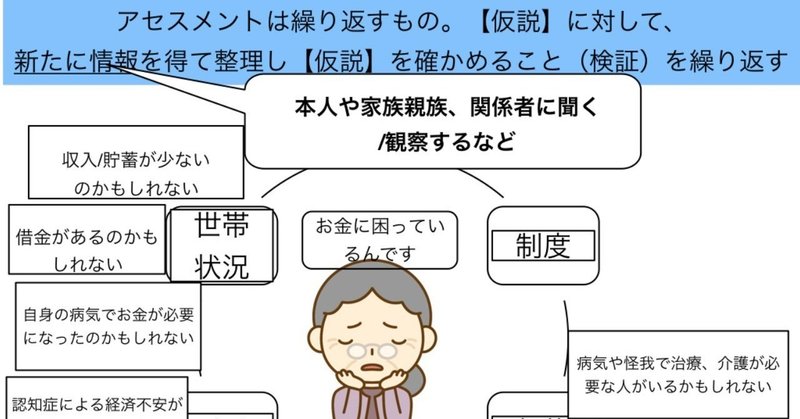

アセスメントの筋力としての仮説思考-経済的困難を抱える高齢女性の事例から-

本noteで、過去アセスメントに関する記事を記してきました。

「すべてはアセスメントからはじまる。-アセスメントの範囲を広げよ」

「アセスメントとはなにか?-初心者でもわかるアセスメント-」

上記記事をきっかけに、昨年以来さまざまな機会でアセスメントに関する研修をご一緒させていただきました。

専門書に数多くアセスメントのフレームワークは有れども、それらを適切に活用して、クライアントの課題解決