インドのG20におけるマルチラテラリズム

2023年9月9日、10日の二日間、インドのニューデリーにてG20サミットが開催されました。今年は日本の広島でG7が開催されましたが、G20とは何か、インドのG20サミットの成果はどうだったのか、そして今回浮上してきた「マルチラテラリズム」というのは何なのかを簡単に解説してみたいと思います。

まずお断りしておかなければならないのは、私はインドに関する広告ビジネスの経験は長いのですが、国際政治の専門家ではないので、知識不足の点もあるかもしれないということです。しかしながら、今年の春先から、東京のインド大使館で開催されていたG20のための各種説明会に何度か参加していましたので、私なりの視点で語れるところも多いのではないかと思います。

G20とは?

先進国7カ国をメンバーとするG7に対し、新興国を含む20カ国で構成され、主に世界的な経済・金融問題を議論する場として1999年に発足した枠組みがG20です。2008年から、首脳会合(サミット)が開催されるようになりました。

参加の20カ国とは、G7(フランス、アメリカ、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、EU)に加え、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、中国、インド、インドネシア、メキシコ、韓国、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコとなります。基本的には国の首脳が参加します。

また、20カ国以外にも、今回のG20サミットには、バングラデシュ、コモロ(アフリカ連合代表国)、エジプト、モーリシャス、オランダ、ナイジェリア、オマーン、シンガポール、スペイン、アラブ首長国連邦の首脳も参加。アジア開発銀行(ADB)、経済協力開発機構(OECD)、国際連合、世界銀行、世界保健機構(WHO)、世界貿易機関(WTO)などの国際機関も参加しています。

G20のサミットは、一年に一度、各国持ち回りで開催され、2022年はインドネシアのバリ、今年の2023年がインドのニューデリー、来年2024年がブラジルのリオデジャネイロでの開催となっています。

G20サミットでは、会議のまとめとして、首脳宣言が発表されるのですが、今回のインドでは、首脳宣言が初日に発表されました。実は、このサミット本番の前までに、様々な会議が事前に開催されていて、G20サミット本番は、まとまった成果を発表する場という位置づけなので、今回のように初日に発表するというのもありなんですね。

インドのマルチラテラリズム外交

G20の直前まで、首脳宣言がまとまるかどうかは危ぶまれていました。西欧諸国は、ウクライナ問題に関して、ロシアに対しての厳しい姿勢が示されないと、首脳宣言を認めないという感じでした。また、ロシアは、ウクライナ問題に関して一方的に追求される場合は、首脳宣言を認めない姿勢でした。グローバルサウスの国々は、先進国優先の影響で、自分たちの立場が軽んじられることは許せないという立場でした。

国と国との関係は込み入っており、すべての国を満足させられる首脳宣言は不可能ではないかと思われていました。しかし、結果としては、予想に反して、インドは、参加国を満足させられる首脳宣言を作り上げるのに成功しました。その裏には、様々な外交努力があったことと思います。

日本のマスコミは、首脳宣言は、ロシアへの非難を盛り込まなかったため、不十分な出来栄えだったと評しました。しかし、ロシアへの非難を盛り込んでいたら、ロシアはこれを認めることはなかったでしょう。そうなると首脳宣言が頓挫していた可能性があります。また、ロシアとの関係が深いインドとしても、ロシアを敵に回すような表現は避けたかったと思います。

最終的に、インドは、ロシアへの非難を盛り込まず、しかしながら侵略戦争への非難を盛り込む形で、万人が賛同できるような首脳宣言に仕上げました。参加していなかったウクライナは、この首脳宣言に不満を表明していたようですが、首脳宣言はG20サミットで承認されたのです。

上の画像が首脳宣言の表紙です。"Leaders' Declaration"が首脳宣言ということなのですね。首相や、大統領など様々な名前がありますが、それぞれの国を代表する指導者ということなんですね。

今回のG20サミットの背景にあったのは、インドの「マルチラテラリズム」という考え方です。日本語にすると「多国間主義」となります。多くの国との関係を重視した外交という意味です。

「ラテラル」("lateral")というのは、「側面の」とか「横の」という意味です。"Bilateral"と言えば、「二国間の」という意味になります。「マルチラテラル」というと、多くの国との関係を重視するということになります。

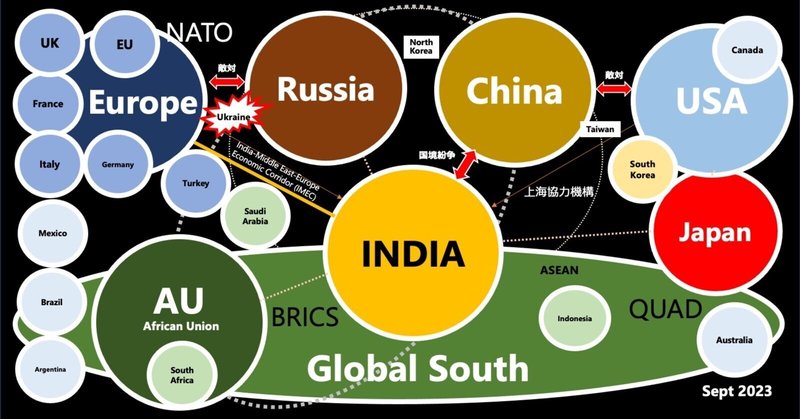

世界の政治は、多くの国のいろんな関係が複雑に重なり合って成立しています。二国間の関係は、他の国々に影響を与えます。ロシアと欧米の緊張感は、世界の経済に大きな影響を与えています。米中関係が悪化すると、日本にも大きな影響が出ます。

二国間の関係も多面的です。例えばインドと中国の関係で言えば、国境紛争があったりして、中国とは仲が悪いのですが、経済的には貿易相手国としては重要なパートナーです。そういう相反する関係が共存しています。

そういう多国間の関係に着目して、最適なバランスを考え、すべてのメンバーに対しての最適解を導き出す。特定国だけの利益を優先せず、全体としての最適解を見つけていくという考え方です。

SDGsの基本的な考え方に「誰も置き去りにしない」というのがあります。国際関係の中でこれまで置き去りにされてきたグローバルサウスの国々も、自分達をもっと対等に尊重してほしいという願望があります。今後の経済発展や、地球環境を考えるにあたって、グローバルサウスは益々重要になっていきます。

インドが提唱する「マルチラテラリズム」は、先進国だけでなく、グローバルサウスの国々をも満足させるためのものだったんですね。

首脳宣言で印象的だった言葉

首脳宣言は83のパラグラフからできています。その中で様々なことが語られているのですが、印象に残った言葉を、日本語と原文の英語で数点ご紹介いたします。

まず最初に前文の最初のパラグラフで登場してくるのがこの概念です。今回のG20サミットのテーマを文章で提示します。マルチラテラリズムの精神そのものなのですが、このステートメントに対しては、誰も否定することはできません。

貧困、不平等、気候変動、パンデミック、紛争などは今日地球規模の問題として人類に影響を及ぼしているのですが、とくにその皺寄せの犠牲になっているのが女性、子供など弱い立場にある人々ということですね。これに対しても異議を申し立てる国はないでしょう。また、アフリカやグローバルサウスの国は、「まさにその通り」と思ったことでしょう。

女性の活躍をアピールしているパラグラフです。インドでは、女性の教育レベルが低く、ジェンダー格差が存在しているのですが、それを改善するための取り組みを前文に入れています。これはインドだけでなく、世界各国の女性からは賛同を得られるステートメントです。

我々は共に、より良い未来を構築する機会を得ている。ということで参加国がすべて、前向きに問題解決に関わっているということを強調します。こういう機会に加わることができたアフリカ諸国やグローバルサウスが嬉しくなる表現です。

この8番目のパラグラフの「領土取得を追求するための武力による威嚇又は武力の行使は慎まなければならない」という部分は、ロシアのウクライナ侵攻を間接的に示しているのですが、これをロシアと限定せずに、一般論にしているところが味噌です。ロシア以外に、中国がもしも台湾に攻め入ることがあれば、それも大問題だし、いろんな国で起こるかもしれない武力行使を含めて一般論として非難しています。これはロシアと限定はしていないので、ロシアとしても基本的に認めてもよいのでしょう。ウクライナ侵攻は「領土取得追求のための行為ではない」と主張することも可能で、ロシアとしてはいろんな形で正当化することは可能です。

「核兵器の使用又はその威嚇は許されない」という言葉で、核兵器を持つ国を威嚇しています。この数ヶ月前に、G7でモディ首相も広島を訪れていますが、そこで見た核の恐ろしさが、このフレーズの行間に存在しているのでは

ないかと思います。

パラグラフ14はこの短いセンテンスから成っています。「今日の時代は戦争の時代であってはならない」というのはとても印象的な言葉です。ウクライナでは戦争が行われているのですが、それに対するインドの立場、グローバルサウスの立場をも表しているのではないかと思います。感情的になって、殺し合うことよりも、助け合うことのほうが重要課題ではないのかと。

多国籍主義を再活性化しようと、首脳宣言は主張しています。「多国籍主義」というものが、世界史の中で、存在した時代や地域もあったかもしれません。ヨーロッパでも19世紀とかにもあったかもしれませんし、中国の春秋戦国時代なんかもそんな時代だったかもしれません。インドは諸外国との駆け引きの中で主導権を争いながら、同時に平和を実現していくという時代を生きているのかもしれません。

ニューデリーのG20サミットの首脳宣言は、哲学的、思想的でもあり、文学的でもあると感じるのは私だけでしょうか?仏教やヒンドゥー教を作りだし、ゼロを発見し、数学の基礎を作り出したインド。高度が教育を背景に、多くのグローバル企業のリーダーにインド人が成っている(英国の首相にも)、そしてその技術は月着陸さえも可能にしてしまう。そんな状況の中でこの首脳宣言を見ると、その行間に溢れる哲学、人類愛、宗教観を感じて、感動してしまうのです。

G20サミットに至るまでの道のり

上の画像は、東京の九段にあるインド大使館の建物ですが、今年の春先からG20のロゴのポスターが建物の外に掲示されていました。今年のG20のテーマは、"One Earth. One Family, One Future"というものでした。「ひとつの地球、ひとつの家族、ひとつの未来」というメッセージです。

ここに盛り込まれているのは、SDGsや環境問題で、みんなで力を合わせて地球を守っていこうという姿勢や、貧富の差や、飢餓などを含む南北問題、平和など様々なメッセージです。

今年の春先からG20関連の様々な情報共有会が東京のインド大使館で開催されていました。情報は英語のみで、日本のマスコミはほあまり参加していなかったようなので、日本での情報はかなり限定的でした。

こちらのスライドは科学関連の分化会で共有されたチャートです。

このスライドの一番上にあるのはG20の作業の流れというもので、これが3つの部分に分かれています。左からシェルパトラック、ファイナンストラック、そしてエンゲージメント10と記されています。

「シェルパ」というのは、もともとは、ヒマラヤ登山者のために、道案内をしたり、荷物を運んだりする役割の人間なのですが、翻って、山頂(サミット)を目指す指導者のために、事前準備を手伝い、登頂を成功に導くという意味になります。今までも、この言葉は使われてきたのですが、インドで開催されるG20サミットにおいては、「シェルパ」という言葉は実にリアリティーをもって響いたものと思われます。

「シェルパトラック」は13のワーキンググループと、4つのイニシアティブに別れます。13のワーキンググループは、農業、腐敗の防止、文化、デジタルエコノミー、災害リスク削減、開発、教育、雇用、環境と気候のサステナビリティー、エネルギー転換、健康、貿易と投資、観光。4つのイニシアティブとは、研究とイノベーション、宇宙経済リーダーズ会合、G20エンパワー、G20主席科学諮問者円卓会議です。

ファイナンストラックというのは、フレームワークワーキンググループ、国際金融アーキテクチャー、インフラワーキンググループ、サステナブルファイナンスワーキンググループ、金融包摂のためのグローバルパートナーシップ、財務・保健合同タスクフォース、国際課税アジェンダ、金融セクターの問題など9つのワーキンググループで構成されています。

そして、一番右の10のエンゲージメントというのは、B20(ビジネス)、C20(シビル)、L20(労働)、S20(サイエンス)、議会20、SAI20(最高監査機関)、スタートアップ20、Think 20, アーバン20、ウィメンズ20、ユース20の10の分化会です。

こちらは10のエンゲージメントの一つのアーバン20の説明会の様子です。

こちらの写真は、インド大使館のアーバン20の説明会の様子です。都市問題などを論じるアーバン20の分科会の取りまとめは、最終的には、グジャラート州のアーメダバードでの会議で行われました。そこにはアーバン20の参加都市の一つ東京の首長の小池都知事も参加しています。日本ではあまり話題になりませんでしたが。

アーバン20はアーメダバードでしたが、観光はゴアだし、他の分科会は、インドのいろんな場所で開催されました。その各分科会で取りまとめられた結論がG20のシェルパ会議で集約され、首脳宣言となっていくわけです。首脳宣言はG20のサミットで議論されたものをまとめたものではなく、この数ヶ月、各地の各分科会で議論されてきた論文をさらにまとめたものだったんですね。数多くの人々の大変な努力のおかげで、首脳宣言がまとまったわけです。

そんなことを理解して、G20を見ると、サミット(頂上とい意味)というのが、ヒマラヤの山のように聳えて見え、その頂上に翻るのが首脳宣言という旗であり、そこに登頂するために実に多くのシェルパたちが働いていたという絵が見えてきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?