【Ep.0:1992~】「いつまでつづく、このぬかるみぞ」動物実験に反対した、先人たちの想いを忘れぬために……

1990年~

故・信濃禮子(平成17年動物愛護管理功労者大臣表彰者)・捨て猫防止会千葉支部(加納信子 千葉県の狂犬病予防・動物愛護推進員 後に平成21年に千葉県動物愛護推進員に統合される)らが、大学や企業に売却されることを停止し、苦しむ時間を少しでも短くしたいと、ガスによる殺処分を求める活動を行う。

いのちの大切さを説き、紙芝居をおこなったり、動物愛護週間に子ども達に分かりやすく犬猫の飼育方法を伝えるために、動物フェスティバルなどのイベントに参加していた。1992年 4月1日

千葉市が政令指定都市に移行1993年 平成5年

千葉市動物保護指導センター竣工・業務開始

この年、千葉県下で犬1879頭・猫67頭が実験動物として、関東の大学等研究機関に払い下げされていた。1993年~

捨て猫防止会千葉支部(加納信子)が、多くの収容された仔猫が処分されている現実を改善するために、野良猫の不妊去勢の重要性を訴え、捕獲器の導入を千葉市動物保護指導センターに幾度となく提案する。★1999年 平成11年(★国の取り組み)

動物の愛護及び管理に関する法律(動管法から動愛法へ)

1997年におきた神戸連続児童殺傷事件において、犯行前から行われていた少年の動物虐待と事件の残虐性との関連性が指摘されるところとなり、教育の現場での動物愛護の重要性が強調され、国会議員によって法律案が発議され成立した。(議員立法)

動物(いのち)に対する適切な啓発教育の重要性が盛り込まれる。

★2006年 平成18年 10月13日

環境省からの「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」に関する答申において、都道府県、政令市、中核市が実施している犬・猫の引き取りを平成29年度までに半減させ、殺処分率を減らすため返還、譲渡を進めるよう示される。2008年~

市民の飼育放棄、公園でのホームレスの餌やり等により、公園の野良猫(海浜公園等)が爆発的に増える。

集合住宅地等で、不適切なのら猫への餌やりの住民被害のクレームが相次ぐ。2009年

犬のボランティアが中心となり、市議会議員同行で千葉県動物愛護センターと千葉市動物保護指導センターの視察を企画し、正式な譲渡ボランティア登録制度(収容動物を市民が引き出して譲渡できる仕組み)等を要望2009年 平成21年

千葉県動物愛護推進員制度が発足2010年 平成22年 3月

千葉市議会保健下水委員会において、「陳情第1号・猫への迷惑な餌やりを禁止する市条例の制定又は千葉市動物の愛護及び管理に関する条例の改正を求める陳情」の継続審査が採択送付される。その後、この条例は見送りとなった。2011年 平成23年 3月

千葉市 猫と共に暮らすためのガイドライン ~猫の適正飼養ハンドブック~ 完成

市議会議員(常賀かづ子)と千葉県動物愛護推進員(ボランティア・弁護士)の呼びかけにより、獣医師会、生活衛生課、動物保護指導センターの協働により作成された。2011年 平成23年 5月

従来の「犬、猫の不妊手術費用助成制度」を廃止し、その事業費を「飼い主のいない猫の不妊手術」に移行。獣医師会の協力を得て、動物保護指導センターで実施。 (1日当たり大体4匹ぐらいを目安とし、年間約200匹程度行う。)

数年にわたり、市議会議員(常賀かづ子)と千葉県動物愛護推進員等が行政に働きかけを行っていた努力が実る。2012年

ブリーダー放棄とみられる土佐犬が毎年収容され、殺処分が続いていた。

この年も、気性が穏やかな若い雄の土佐犬が千葉市動物保護指導センターに収容された。引き取りたいと手を挙げたトレーナーがいたため、犬種による処分決定ではなく、個体別の判断を求めて引き出しを交渉。全国的に収容された土佐犬を引き出した前例はなく、ボランティア内でもリスクを恐れて、殺処分を求める声が上がる。しかし、性格を見極め、社会化が可能で安心安全な譲渡先がある場合は、闘犬であっても引き出しができる初の事例づくりに、千葉市以外の全国のボランティアや獣医師から支援の声があがる。千葉県議会議員の協力も得て保健局と交渉を重ね、手術・馴致・引き出し・譲渡に至る。

(この時、バザーをして手術や搬送にかかる支援金を集めたり、議員の紹介など強力な支援者であった横浜市のボランティアが、2020年の千葉市のセンター建替え問題の際に、川崎動物愛護センターの紹介をするなど再度、重要な助っ人となる。)★2013年 平成25年 11月

環境省自然環境局にある動物愛護管理室に「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」が立ち上げられ、犬猫の殺処分ゼロに向けた取り組みが全国で本格的に開始されるきっかけとなり、動物センターの業務内容が、収容動物の管理・処分から、馴致・譲渡へ、終生飼育等、動物との適切な暮らしについての啓発が最重要視される。しかし同時に、”殺処分ゼロ”という言葉の意味が誤解を招き、行政と動物愛護家との対立が全国各地で生じるようになる。2014年~

千葉市動物保護指導センターが、市民からの飼い犬・猫、人馴れしている飼い主の分からない猫等の動物の収容依頼を基本的に全面的停止し、窓口が大混乱となる。

この混乱は約3年続き、センターがクレーム過多となり、職員の辞職が相次ぐ。放棄が増えるのではという、センター内部で懸念する職員もいたが、この方針はその後も継続され現在に至る。

原則、ボランティアや獣医師による、センターの休日間の一時保護については「人が手をかけるとその人の所有物となる」という説明で引き取りはしていない。また、負傷動物の定義については、2021年の意見交換会において「自分で立ち上がることが困難であるが意識のある動物。しかし野良猫は引き取らない」とセンター長が答弁。警察の拾得物案件については、警察職員が犬以外は極力「センターに収容すると殺処分になる」と窓口で市民を説得している。2015年

千葉市動物保護指導センター 「乳のみ猫育成ボランティア制度」導入

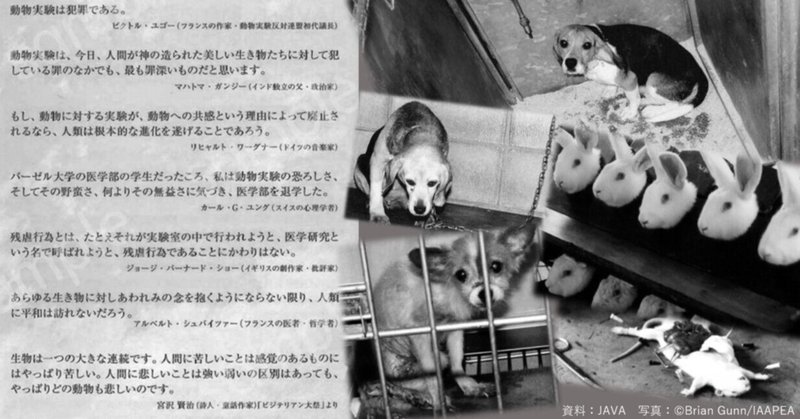

資料提供 JAVA(NPO法人 動物実験の廃止を求める会)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?