センスだけで考えない戦略的ネーミング開発 <ブランド拡張知識の活かし方>

みなさんこんにちは。

マーケティングディレクター兼データサイエンティストのtohari.です。

前回、「ブランド拡張」に関する記事をアップしていますが、今回はその続編にもあたる「商品・サービスのネーミング開発」についてお話ししていこうと思います。

*まだブランド拡張に関する記事をみていない方はこちら。事前に記事を見ていただくことで、ネーミング開発に対する理解も深まります。

ネーミングというと、商品やサービスの特徴をもとにさまざまなアイデアを出し合って、その中から良さそうなものをピックアップしてといった作業を行っている会社様は多いと思います。

ですが、ちょっと待ってください。

様々なアイデアを出す前に、知らないと機会損失となるブランド戦略に関する知識があります。

それが「ブランド拡張」です。ブランド拡張は、「ブランド伸長」や「ブランドエクステンション」とも呼ばれ、ブランド・マネジメントの最も重要なテーマの1つと言えます。

例えば、ベンツやBMWなどの外資系自動車会社とトヨタ、日産などの日系自動車会社の自動車の名前の付け方の違いをご存知でしょうか?

外資系の場合、Cクラス(ベンツ)や1シリーズ(BMW)のように、各車種には意味性の乏しい数字や英字が用いられ、それゆえ多くの人は「ベンツ」「BMW」のように、各車種を全て社名ブランドで認知しているケースが多いと思います。一方日系の場合、クラウン(トヨタ)やノート(日産)のように各車種には何かしらの意味を持つ社名とは異なる独自の名前が付けられているケースが多いです。それゆえ消費者は、各車種を車種の名称で認知します。

これにはどのような意味があるのでしょうか?

少なくとも新しい自動車の発売に際して、独自の名前をつけることだけが選択肢でないことはわかります。そしてもちろんこれは、自動車以外の商品やサービスに対しても当てはまります。

ネーミングにあたりこの違いを理解することで、新商品や新サービスであっても効果的に名前の浸透を図ることができます。

この知識は事業会社の商品開発部・マーケティング部の方だけでなく、広告会社のクリエイターの皆様にとっても必須の知識となると思います。

問題です。

突然ですが、問題です。ちょっと考えてみてください。

(この問題はフィクションです。BMWさんに許可なく作っています。)

====

あなたはBMWマーケティング部門のクリエティブ・ディレクターです。

BMWが、これまでの乗用者向け技術を一部搭載した高価格トラック(商用車)を開発し、トラック市場への参入を検討しています。

それに伴い、ブランド名をどうすべきか、経営陣より意見を求められています。

あなたは、どう答えますか?

補足情報として、以下の内容を付け加えます。

この内容で経営陣からの問いにどう答えるか考えていきたいと思いますが、この場合の「どう答えるか」の「どう」とは、どのようなことだと思いますか?

色々な答え方があるとは思いますが、最初に答えるべきは名前の「ジャストアイデア」ではなく、「戦略性」です。

当然、答える相手は経営陣だからです。

そしてその戦略性は、「ブランド拡張」の視点で捉えることができます。

*ブランド拡張に関する詳細情報は、こちらのnoteをご覧ください。

ブランド拡張の視点で、戦略オプションを考えてみる。

まず、現在のBMWのブランド体系を図で明示してみます。

BMWの場合、トヨタなどと違って車種ごとに名前がついていませんので、全ての車種が「BMW」として認識されることになります。

この体系図のどこに「トラック」を入れるべきでしょうか?

筆者は3つのオプション(選択肢)を考えてみました。

戦略オプション1:英字シリーズとして組み入れる

このオプションは、従来の名称ルールに準拠した案で、トラックも乗用車もなんら変わらないBMWであるという考え方に沿って、他の乗用車と同じようにトラックにも個別名称はつけません。

あくまでBMWとしての統一的なマーケティングを行うことを前提に、「英字」で表記する案になります。

戦略オプション2:新シリーズを創設

このオプションは、商用車であるトラックは従来の乗用車とは異なる製品という考えのもと、乗用車とは異なるライン展開として、新たな名称をつける案になります。

ただし「BMW」としての大きな傘は用いたいので、トラックにつける名称は、個性が出過ぎないよう、完全な固有名詞ではなく一般名称に近い名前をつける案になっています。

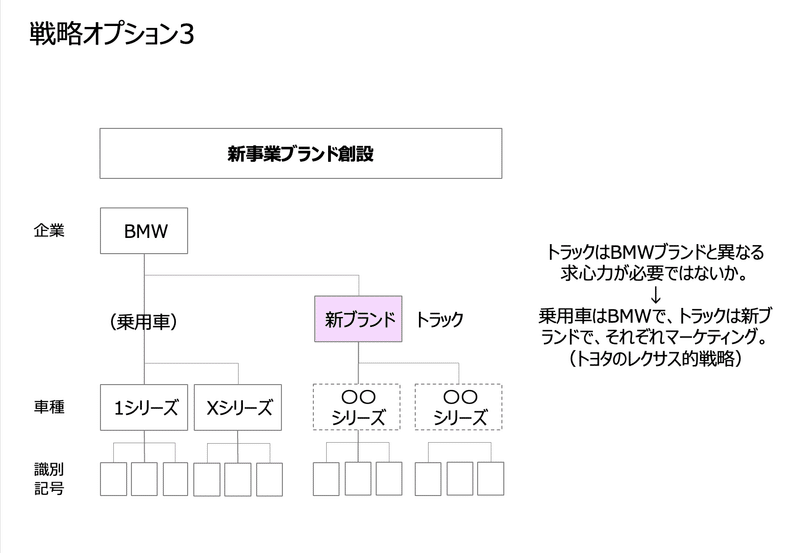

戦略オプション3:新事業ブランドを創設

このオプションは、オプション2と同じように、トラックは乗用車とは異なる製品という考え方のもと、乗用車とは異なる新たな名称をつける案になります。

ただし、BMWが示す「駆け抜ける喜び(高級スポーツカー)」という概念をトラックには引き継がせない、という考え方の中で、レクサスのように「企業ブランド(=BMW)」は表には出さず、トラック独自の名称をつけて、BMWとは異なるマーケティングを展開する案になります。

以上が筆者が考えた戦略オプションです。

この3つのオプションは「トラック」と「BMWブランド」」との距離感をどのようにするか、という問題意識を軸にしています。

つまり、これまでの乗用車=高級スポーツカーを対象とした「駆け抜ける喜び」というBMWのブランド概念をトラックにどこまで反映させるべきか(トラックにとってそれはどこまで重要か、BMWブランドにとってどこまで重要か)を大きな論点にしている、ということです。

ちなみにトラックとBMWとの距離感で3つの案を整理すると、

オプション1が最も近く(トラックはBMWの傘に入る)、

オプション3が最も遠く(トラックとBMWは並列的位置付け)、

オプション2が中間(トラックはBMWの傘に入るが、乗用車とは区別する)

になります。

戦略オプションを評価する。

戦略オプションを出した上で、次は各オプションの特徴を考え、相対評価してみました。

評価軸として考えたのは、「トラック市場への効果」「既存ブランドへの影響力」「マーケティングコスト」「ブランドマネジメントのしやすさ」です。

上記はあくまで筆者の主観になります。

各評価軸の判断は図のコメントを確認いただければと思いますが、ポイントを申しますと、

これまでのBMWのブランド概念「駆け抜ける喜び」は、高級スポーツカーだからこそ響く概念であり、トラック市場では響かない。

さらに、トラック市場に合わせた仕様を強化する場合、スポーツカーとしてのブランド性の低下につながる可能性も懸念される。

と考えた点にあります。

*だって「駆け抜ける喜び」に共感するドライバーがトラックを運転していると思ったら、ちょっと怖くないですか?

それに商用車としてのトラックの購入者は経営者であり、その経営者が気にする大きなポイントが「駆け抜ける喜び」であるとは考えにくいですよね。

ですので、マーケティングコストでの評価は低いものの、他の3つの評価軸ではオプション3が最も高くなる結果になりました。

故に、筆者がBMWのクリエティブ・ディレクターであったなら、経営陣に

「オプション3」を提案すると思います。

今回の問題に対する答えの「オプション3」は、あくまでも筆者の私見で、これが正しいということを申し上げているわけではありません。

ネーミングの戦略的な考え方として、参考にしていただければと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

ネーミングの発想の仕方、という点での記事ではありませんが、ネーミングそのものを考える前に、まずしっかり持っておきたい戦略的な視点についてお話しさせていただきました。

このような視点は、経営者や事業責任者などの方々と話す場合には必須だと思います。

またこの記事では、会社にはすでに強い既存ブランドが存在していて、その後に新たな事業・商品・サービスをリリースさせる場合のネーミング開発をテーマにしています。そういう意味で限られたシチュエーションということではありますが、よくあるケースでもあると思います。

繰り返しになりますが、ネーミング開発にも戦略性が存在します。

もちろん具体的なネーミングを発案する場合には、クリエイティブで自由な発想が大切ですが、「ネーミングを考える=即アイデア出し」ではなく、きちんと戦略的思考を持つことで、そのブランドの成功確率をより高めることができると思いますので、ぜひ皆様の業務にも参考にしていただけたらと思います。

ちなみに本記事の戦略オプション考察のところで用いた「ブランド拡張」については、こちら(ブランドマネジメントの重要課題「ブランド拡張」を徹底解説)の記事で詳しく解説していますので、ご興味あればこちらもお読みいただければと思います。

【お仕事のお問い合わせは以下からどうぞ】

各種マーケティング施策(WEBマーケティングやサイト制作、CRM・データ分析、ブランディングなど)や商品・事業企画についてのアドバイス、社内セミナーや研修会などの依頼も受け付けております。週一の定例ミーティング、月イチや隔週での壁打ちなど、色々な形態で、それぞれの事業者様に応じた価格にて行っておりますので、お気軽に以下よりご相談ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?